Die Eigenbedarfskündigung gehört zu den wesentlichen Aspekten des Mietrechts und eröffnet Vermietern die Möglichkeit, ein Mietverhältnis legal zu beenden, wenn der Wohnraum für persönliche Bedürfnisse benötigt wird. Dieses Instrument des Vermieterrechts muss mit Bedacht und unter strikter Beachtung juristischer Rahmenbedingungen angewandt werden.

- Was ist eine Eigenbedarfskündigung?

- Die Voraussetzungen für eine Eigenbedarfskündigung

- Die Schritte zur Durchführung einer Eigenbedarfskündigung

- Die häufigsten Fehler bei der Eigenbedarfskündigung

- Eigenbedarfskündigung und Mietrecht

- Möglichkeiten, gegen eine Eigenbedarfskündigung vorzugehen

- Die Rolle der Wohnraumoffensive in Deutschland

- Eigenbedarfskündigung in besonderen Fällen

- Fünf Tipps zur Vermeidung von Konflikten

- Fazit zur Eigenbedarfskündigung

Dabei stehen die Mieterrechte im Fokus des Schutzes: Eine Wohnraumkündigung aus Eigenbedarf muss präzise begründet sein und ist nur dann rechtmäßig, wenn beispielsweise der Vermieter oder nahe Verwandte den Wohnraum selbst benötigen. Der Ausschluss missbräuchlicher Praktiken und die Wahrung der Rechte der Mieter sind dabei elementar.

Was ist eine Eigenbedarfskündigung?

In Deutschland stellt die Eigenbedarfskündigung eine spezielle Form der Kündigung Wohnung dar, die es Vermietern ermöglicht, ihre Immobilie für den eigenen Bedarf oder den ihrer nahen Angehörigen zurückzufordern. Dieser rechtliche Ansatz ist im Immobilienrecht tief verankert und erfordert eine sorgfältige Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist.

Definition und rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage der Eigenbedarfskündigung ist im § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB festgelegt. Vermieter können dieses Mittel anwenden, wenn sie die Wohnung selbst nutzen möchten oder diese für die Bedürfnisse ihrer Familienmitglieder oder Angehörigen des Haushalts benötigen. Um eine solche Kündigung rechtlich durchsetzen zu können, muss der Vermieter einen konkreten und nachvollziehbaren Eigenbedarf glaubhaft darlegen können.

Unterschied zur regulären Kündigung

Im Vergleich zu regulären Kündigungen, die häufig auf Nichteinhaltung der Mietbedingungen, wie z.B. ausbleibende Mietzahlungen oder schwerwiegende Verstöße gegen den Mietvertrag zurückzuführen sind, basiert die Eigenbedarfskündigung auf dem persönlichen Bedarf des Vermieters. Dieser muss nicht nur angegeben, sondern im Streitfall auch gerichtlich nachweisbar sein.

Die Voraussetzungen für eine Eigenbedarfskündigung

Um eine Kündigung wegen Eigenbedarfs rechtssicher durchführen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dies schließt nachweisbare, echte Wohnbedürfnisse des Vermieters oder seiner nahestehenden Familie ein und erfordert eine gründliche Überprüfung, die oft den Einbezug eines Rechtsanwalt Mietrecht sinnvoll macht.

Eigene Wohnbedürfnisse nachweisen

Für die Durchsetzung einer Kündigung aufgrund von Eigenbedarf ist es zwingend notwendig, die persönlichen Wohnbedürfnisse des Vermieters oder seiner Familie genau zu definieren und schlüssig zu belegen. Hier geht es nicht nur um den Bedarf an sich, sondern auch um die Angemessenheit der Wohnung in Bezug auf Größe und Zuschnitt für die vorgesehenen Personen.

Rechtmäßigkeit der Kündigung

Die Rechtmäßigkeit einer Eigenbedarfskündigung hängt auch von der Überprüfung alternativer Optionen ab. Ein Vermieter muss nachweisen, dass keine anderen freien Wohnungen zur Verfügung stehen, die den Bedarf ebenso decken könnten. Dieser Aspekt der Eigennutzung muss klar und verständlich im Kündigungsschreiben artikuliert werden, um späteren rechtlichen Auseinandersetzungen vorzubeugen.

Um die Komplexität des Mietrechts und die Bedeutung einer korrekten Vorgehensweise zu unterstreichen, sollten sich sowohl Mieter als auch Vermieter frühzeitig rechtliche Beratung einholen. Dies hilft, die Rechte und Pflichten aller Beteiligten sauber zu klären und typische Fehler zu vermeiden. Ein darauf spezialisierter Rechtsanwalt Mietrecht kann dabei unterstützen, die notwendigen Nachweise zu erbringen und die Kündigung rechtlich abzusichern.

Die Schritte zur Durchführung einer Eigenbedarfskündigung

Die Durchführung einer Eigenbedarfskündigung erfordert vom Vermieter eine präzise Vorgehensweise, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden und das Mietverhältnis korrekt zu beenden. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie sich ideal vorbereiten, das Kündigungsschreiben korrekt verfassen und die gesetzlichen Kündigungsfristen einhalten.

Vor der Kündigung: Tipps zur Vorbereitung

Bevor eine Kündigung ausgesprochen wird, sollte der Vermieter sicherstellen, dass der Eigenbedarf gründlich geprüft und schlüssig dokumentiert ist. Es ist essentiell, dass die Gründe für den Eigenbedarf präzise benannt und durch entsprechende Nachweise gestützt werden. Eine solche Vorbereitung schafft eine robuste Basis für das weitere Vorgehen im Mietrecht.

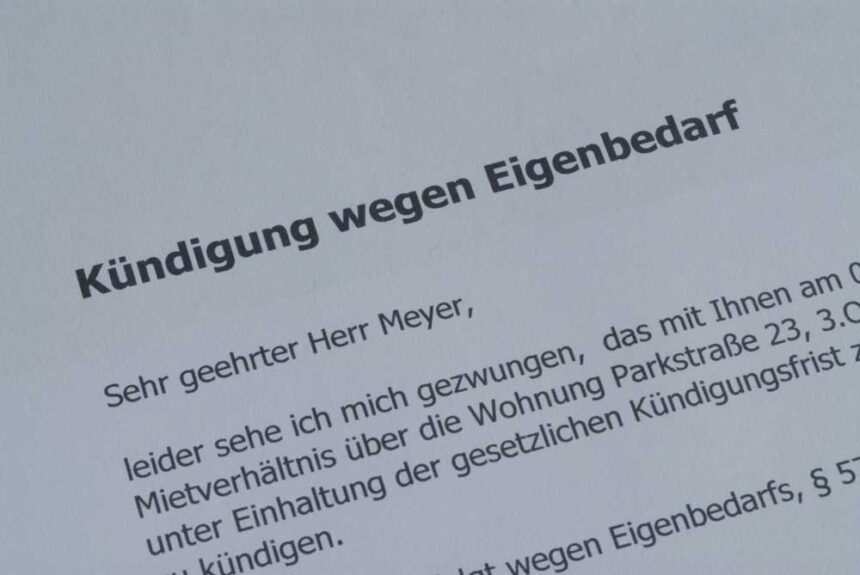

Erstellung der Kündigungsschreiben

Das Kündigungsschreiben muss schriftlich verfasst werden und alle erforderlichen Informationen enthalten, um Missverständnisse zu vermeiden. Dazu gehört die klare Benennung der Person, für die der Eigenbedarf angemeldet wird, sowie eine detaillierte Erläuterung der Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Transparente Kommunikation ist hierbei der Schlüssel, um das Verständnis und die Akzeptanz des Mieters zu fördern.

Gesetzliche Fristen beachten

Ein entscheidender Aspekt bei der Durchführung einer Eigenbedarfskündigung ist die Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist. Diese orientiert sich an der Dauer des bestehenden Mietverhältnisses. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die gesetzlichen Fristen in Abhängigkeit von der Mietdauer:

| Mietdauer | Kündigungsfrist |

|---|---|

| Weniger als 5 Jahre | 3 Monate |

| Zwischen 5 und 8 Jahren | 6 Monate |

| Mehr als 8 Jahre | 9 Monate |

Die korrekte Einhaltung dieser Fristen ist für die Rechtsgültigkeit der Kündigung unerlässlich. Außerdem muss der Vermieter nachweisen können, dass das Kündigungsschreiben fristgerecht beim Mieter eingegangen ist. Hier empfiehlt sich daher der Versand per Einschreiben mit Rückschein oder durch persönliche Übergabe mit Zeugen.

Die häufigsten Fehler bei der Eigenbedarfskündigung

Die Eigenbedarfskündigung ist ein komplexer Prozess im deutschen Mietrecht, der sorgfältig gehandhabt werden muss, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden. Vermieter, die sich für diesen Schritt entscheiden, müssen sich unbedingt über die notwendigen Anforderungen und Fehlerquellen informieren.

Unzureichende Begründung

Eine häufige Fehlerquelle ist die unzureichende Begründung des Eigenbedarfs. Um rechtlich abgesichert zu sein, müssen Vermieter konkret darlegen können, warum die Wohnung für den angegebenen Zweck benötigt wird. Vage Angaben wie eine „spätere mögliche Eigennutzung“ sind vor Gericht oft nicht haltbar und können schnell zu einer Anfechtung der Kündigung führen. Weitere hilfreiche Informationen zur rechtlichen Absicherung finden sich hier.

Fehlende Nachweise

Ein weiterer kritischer Punkt ist das Fehlen von Nachweisen. Vermieter müssen belegen können, dass kein anderes, ihnen gehörendes Wohnungseigentum verfügbar ist, welches die gleichen Bedingungen erfüllt. Das Auslassen dieser Nachweise oder das Nichtvorhandensein einer Erklärung, warum keine andere Wohnung in Betracht kommt, weckt oft Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Kündigungsgründe gegenüber dem Mieter oder im Gerichtsverfahren.

Daher ist es essenziell, dass Vermieter alle notwendigen Dokumente und faktischen Begründungen lückenlos vorbereiten. Eine genaue Kenntnis der Rechtslage im Bereich Mietrecht, effektive Kommunikation und eine umfassende Dokumentation können dabei helfen, diesen Prozess fehlerfrei zu durchlaufen und sowohl rechtliche als auch persönliche Konflikte zu vermeiden.

Eigenbedarfskündigung und Mietrecht

Die Eigenbedarfskündigung stellt eine besondere Form der Wohnraumkündigung dar, die tief in den Rechten und Pflichten sowohl des Vermieters als auch des Mieters verankert ist. Vermieterrecht erlaubt es, unter bestimmten Bedingungen eine Kündigung auszusprechen, während Mieterrechte darauf abzielen, die Mieter vor ungerechtfertigtem Verlust ihres Wohnraums zu schützen.

Im Fokus des Vermieters steht dabei das Recht, die Wohnung für sich selbst oder nahe Angehörige zu beanspruchen, wenn ein echter Bedarf besteht. Dennoch ist dieses Recht an strenge Bedingungen geknüpft, um Missbrauch zu vermeiden. Informationen zur rechtmäßigen Durchführung einer Eigenbedarfskündigung finden sich detalliert auf Mietrecht.com, die eine klare Anleitung bieten.

Die Mieter hingegen besitzen das Recht, die Kündigung anzufechten, insbesondere wenn sie glauben, dass der angegebene Eigenbedarf nicht der Wahrheit entspricht oder ihnen durch die Kündigung unzumutbare Härten entstehen würden.

Rechte und Pflichten des Vermieters

Ein Vermieter muss das Vorliegen von Eigenbedarf nachweislich und schlüssig darlegen können. Es ist notwendig, dass alle Angaben zur Notwendigkeit des Bedarfs, wie beispielsweise eine Veränderung der Lebensumstände, konkret und detailliert sind.

Rechte und Pflichten des Mieters

Mieter haben das Recht auf eine angemessene Frist zur Suche nach einem neuen Wohnraum und können bei Verdacht auf Scheineigenbedarf oder bei Vorliegen besonderer sozialer Härte Widerspruch gegen die Kündigung einlegen. So wird gewährleistet, dass die Wohnraumkündigung beiden Seiten gerecht wird und im Einklang mit dem Mietrecht steht.

Möglichkeiten, gegen eine Eigenbedarfskündigung vorzugehen

In Situationen, in denen Sie als Mieter eine Eigenbedarfskündigung erhalten, stehen Ihnen spezifische rechtliche Schritte zur Verfügung. Diese Optionen sind essenziell, um Ihr Mietverhältnis zu schützen und gegebenenfalls die Unrechtmäßigkeit der Kündigung aufzuzeigen.

Zunächst haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Dieser sollte auf gründlichen Überlegungen und einer festen Rechtsgrundlage basieren. Die Frist und die formalen Anforderungen für einen solchen Widerspruch sind strikt einzuhalten.

Sollte der Widerspruch das gewünschte Ergebnis nicht erbringen, können Sie als nächstes juristische Schritte einleiten und eine Räumungsklage anstrengen. In diesem Prozess wird das Gericht eine sorgfältige Prüfung und Abwägung der Sachlage vornehmen. Rechtliche Beratung ist hierbei unerlässlich, um Ihre Chancen zu maximieren und Ihre Rechte effektiv zu verteidigen.

Die Rolle der Wohnraumoffensive in Deutschland

In einem Umfeld, in dem Wohnraum knapp und die Mietpreise hoch sind, ergreift Deutschland durch seine Wohnraumoffensive wichtige Initiativen. Diese Maßnahmen sind nicht nur eine Reaktion auf die akute Notwendigkeit, sondern gestalten auch die Landschaft des Mietrechts entscheidend um. Hierbei spielen sowohl die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als auch politische Maßnahmen eine zentrale Rolle, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt nachhaltig zu verbessern.

Auswirkungen auf die Eigenbedarfskündigung: Die Wohnraumoffensive zielt darauf ab, den Wohnungsmangel zu reduzieren. Der Rückgang der Notwendigkeit für Eigenbedarfskündigungen könnte eine direkte Folge sein, da mehr verfügbarer Wohnraum die Vermieter weniger dazu zwingt, auf diese rechtliche Maßnahme zurückzugreifen. Dies könnte langfristig zu einer Stabilität im Mietverhältnis und einer Verringerung der Konflikte zwischen Vermietern und Mietern führen.

Politische Maßnahmen und deren Einfluss: Neben der Bereitstellung von neuem Wohnraum beinhalten die politischen Maßnahmen auch eine Anpassung des Mietrechts, wodurch die Rechte der Mieter gestärkt werden könnten. Dies betrifft nicht nur die Einschränkung von Eigenbedarfskündigungen, sondern auch eine transparentere und gerechtere Gestaltung von Mietverhältnissen.

| Maßnahme | Ziel | Erwarteter Einfluss |

|---|---|---|

| Schaffung bezahlbaren Wohnraums | Entlastung des Wohnungsmarktes | Reduktion der Eigenbedarfskündigungen |

| Reform des Mietrechts | Stärkung der Mieterrechte | Erhöhte Sicherheit für Mieter |

| Förderung von Bauvorhaben | Erhöhung des Wohnungsangebots | Stabilisierung der Mietpreise |

Die Wohnraumoffensive und die damit verbundenen politischen Maßnahmen sind daher nicht nur eine Reaktion auf aktuelle Probleme, sondern auch ein proaktiver Schritt in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung des Wohnmarkts in Deutschland. Durch diese Bemühungen könnten sich langfristige positive Effekte für Mieter und Vermieter alike ergeben, was zu einem ausgeglicheneren Mietmarkt führen würde.

Eigenbedarfskündigung in besonderen Fällen

In spezifischen Wohnsituationen wie Mehrfamilienhäusern oder Wohngemeinschaften kann die Eigenbedarfskündigung zu komplexen rechtlichen Herausforderungen führen. Insbesondere die Anwendung in Wohnformen, die durch eine Vielzahl von Mietverhältnissen gekennzeichnet sind, erfordert ein tiefgehendes Verständnis der rechtlichen Bedingungen. Ebenso ist die Auswirkung einer Eigenbedarfskündigung auf Alters- und Pflegeheime unter Berücksichtigung sozialer Härtefälle zu beachten.

Mehrfamilienhäuser und Wohngemeinschaften stellen besondere Anforderungen an die Durchführung einer Eigenbedarfskündigung. Hier ist besonders darauf zu achten, dass die Kündigung nicht nur rechtmäßig, sondern auch sozial verträglich gestaltet wird. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, jedem Mieter individuell zu begegnen und spezifische Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Selbst in komplexen Wohnsituationen muss die Kündigung individuell und rechtlich korrekt erfolgen, um gültig zu sein.

In Altersheimen hingegen spielt die soziale Härte eine größere Rolle. Eine Kündigung könnte für ältere Personen, die aufgrund ihres Gesundheitszustands und ihrer Abhängigkeit vom gewohnten Umfeld besonders schutzbedürftig sind, unzumutbare Belastungen darstellen. Das Gesetz sieht hier unter Umständen besondere Schutzrechte vor, um die betroffenen Mieter vor unfairen oder unnötigen Einschnitten zu bewahren.

- Überprüfung der rechtlichen Grundlagen vor Ausspruch einer Kündigung

- Einbezug sozialer Komponenten und individuelle Prüfung der Mietersituation

- Respektvolle Kommunikation mit den betroffenen Mietparteien

Das angemessene Vorgehen in solchen speziellen Fällen erfordert nicht nur juristisches Fachwissen, sondern auch ein hohes Maß an Empathie und Verantwortung. Gerade bei komplexen Verhältnissen in einem Mehrfamilienhaus oder einer Wohngemeinschaft und bei Alters- und Pflegeheimen ist dies unabdingbar für eine rechtmäßige und menschlich faire Umsetzung der Eigenbedarfskündigung.

Fünf Tipps zur Vermeidung von Konflikten

Um langfristige Beziehungen zwischen Vermieter und Mieter zu fördern, ist Konfliktvermeidung entscheidend. Dies stärkt nicht nur das gegenseitige Vertrauen, sondern schützt auch die Interessen beider Parteien. Hier sind einige bewährte Strategien, die helfen, Unstimmigkeiten proaktiv zu vermeiden.

Kommunikation und Transparenz mit Mietern

Effektive Kommunikation ist das Fundament für jede starke Beziehung. Erläutern Sie offen und ehrlich die Gründe für notwendige Maßnahmen wie eine Eigenbedarfskündigung. Dies nicht nur per Gesetz erforderlich, sondern unterstützt auch die Transparenz. Informieren Sie die Mieter frühzeitig über bevorstehende Änderungen und stellen Sie sicher, dass alle Kommunikationswege klar, verständlich und zugänglich sind.

Alternativen zur Eigenbedarfskündigung prüfen

Bevor Sie eine Kündigung aussprechen, untersuchen Sie mögliche Alternativen. Dies könnte die Anbietung eines alternativen Wohnraums im selben Gebäude oder in einer anderen Immobilie sein. Ein weiterer Ansatz könnte das Aushandeln eines Mietauflösungsvertrages sein, der für beide Parteien von Vorteil ist. Solche Alternativen können helfen, harte Konflikte und rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden und die Beziehung zum Mieter langfristig zu bewahren.

Fazit zur Eigenbedarfskündigung

Die Eigenbedarfskündigung bildet einen wesentlichen Pfeiler des Immobilienrechts und steht Vermietern als Mittel zur Verfügung, um ihr Eigentum für eigene Wohnzwecke zurückzugewinnen. Es ist essentiell, sich der Tragweite dieses Vorgehens bewusst zu sein und die rechtlichen Vorgaben exakt zu erfüllen, um langwierige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen empfiehlt es sich, vor einer Kündigung eingehend zu prüfen, ob eventuelle Härtefälle aufseiten der Mieter bestehen könnten. Detaillierte Informationen und Richtlinien zum Thema Eigenbedarfskündigung können Sie auf der Seite von MieterCheck einsehen.

Mit Blick auf die zukünftigen Entwicklungen im Mietrecht könnte es zu Anpassungen kommen, die auf eine ausgewogenere Balance zwischen Mieter- und Vermieterrechten abzielen. Ziel ist es, eine gerechtere Verteilung der Wohnressourcen zu erreichen und die Situation auf dem Wohnungsmarkt insgesamt zu verbessern. Solche Entwicklungen sind im Kontext der andauernden Wohnraumoffensive und der sozialen Verpflichtungen, die das Mietrecht verkörpert, zu sehen.

Vermieter und Mieter sind gleichermaßen aufgerufen, die Rechtslage stets aktuell zu reflektieren und sich für anstehende Veränderungen zu rüsten.