Das Planfeststellungsverfahren bildet das Fundament in der Realisierung bedeutender deutscher Bauvorhaben und ist damit eine Säule der Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Es vereint anspruchsvolle rechtliche Prüfverfahren mit der unabdingbaren Einbeziehung öffentlicher Interessen und ökologischer Belange. Diese seriöse und demokratiebezogene Herangehensweise spiegelt die Notwendigkeit wider, bei großen Bauprojekten neben den technischen und ökonomischen Aspekten auch die sozialen und ökologischen Auswirkungen zu betrachten.

- Was ist ein Planfeststellungsverfahren?

- Rechtsgrundlagen des Planfeststellungsverfahrens

- Ablauf des Planfeststellungsverfahrens

- Beteiligte Akteure im Verfahren

- Öffentlichkeitsbeteiligung im Planfeststellungsverfahren

- Fristen und Termine im Planfeststellungsverfahren

- Rechtsmittel im Planfeststellungsverfahren

- Besondere Verfahren: Autobahnen und Schienenwege

- Herausforderungen und Kritik am Planfeststellungsverfahren

- Aktuelle Entwicklungen und Reformen

- Fazit: Bedeutung des Planfeststellungsverfahrens in Deutschland

In Deutschland ist das Planfeststellungsverfahren ein essenzieller Bestandteil der Planung und Zulassung von Infrastrukturprojekten. Diese können von Straßenbauvorhaben über Energieinfrastrukturen bis hin zu Flughafenerweiterungen reichen. Um ein tiefgreifendes Planfeststellungsverfahren Verständnis zu erlangen, ist es unabkömmlich, sich mit den rechtlichen Grundlagen und den einzelnen Verfahrensschritten intensiv auseinanderzusetzen. Eng verbunden mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und verwandten Fachplanungsgesetzen, garantiert dieses Verfahren eine fundierte Prüfung aller relevanten Interessen.

Die Struktur des Verfahrens gewährt dabei umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger, die es ermöglichen, eigene Belange einzubringen und zu diskutieren. Ziel ist es, einen rechtssicheren und ausgewogenen Planfeststellungsbeschluss zu erzielen, der als Basis für die Realisierung essenzieller Entwicklungsprojekte innerhalb Deutschlands dient.

Was ist ein Planfeststellungsverfahren?

Das Planfeststellungsverfahren bildet ein essentielles Genehmigungsverfahren im deutschen Rechtsraum, das speziell für bedeutende Bauvorhaben wie Verkehrsinfrastrukturen und Energieprojekte konzipiert ist. Diese Art von Verfahren ist besonders relevant, da sie weitreichende Auswirkungen auf Umwelt, Lärmbelastung und ökonomische Aspekte hat.

Dieses Verfahren zeichnet sich durch eine strukturierte Vorgehensweise aus, die sicherstellt, dass alle betroffenen Belange sorgfältig geprüft und abgewogen werden. Die Planfeststellungsverfahren Definition umfasst die gründliche Untersuchung der Raumverträglichkeit eines Projekts, die öffentliche Transparenz durch die öffentliche Anhörung gewährleistet und die finale Genehmigung durch die zuständigen Behörden regelt.

Ein Schlüsselaspekt hierbei ist die detaillierte Ermittlung und Abwägung diverser betroffener Interessen und Umweltaspekte. Für detailliertere Informationen zum Planfeststellungsverfahren, einschließlich der diversen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien, können Sie weitere Einzelheiten auf der entsprechenden rechtlichen Informationsseite erfahren.

Rechtsgrundlagen des Planfeststellungsverfahrens

Das Planfeststellungsverfahren ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Planungsrechts und basiert auf spezifischen gesetzlichen Vorgaben. Dieses Verfahren integriert verschiedene Vorschriften aus dem Baugesetzbuch und dem Verwaltungsverfahrensgesetz, um eine geordnete und rechtlich abgesicherte Planung zu gewährleisten.

Baugesetzbuch (BauGB)

Das Baugesetzbuch ist entscheidend für die städtische Entwicklungsplanung und ergänzt das Planungsrecht um wichtige Aspekte der Raumordnung und Landesplanung. Eines seiner Hauptziele ist die Sicherstellung einer sozialgerechten Bodennutzung, die sich auch in den Prozessen des Planfeststellungsverfahrens widerspiegelt. Dabei verknüpft das Baugesetzbuch die Planfeststellung eng mit der Bauleitplanung der Gemeinden, wodurch es zu einer effizienten und zielorientierten Planung kommt, die sowohl kommunale als auch überregionale Interessen berücksichtigt.

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Das Verwaltungsverfahrensgesetz stellt das grundlegende Regelwerk für das Verfahrensrecht in Deutschland dar und enthält spezielle Abschnitte, die das Planfeststellungsverfahren direkt betreffen. Besonders die Paragraphen 72 bis 78 VwVfG sind für das Verständnis und die Durchführung von Planfeststellungsverfahren unerlässlich. Sie regeln unter anderem die notwendigen Schritte der Anhörung, Auslegung und Entscheidung innerhalb des Verfahrens und garantieren, dass alle beteiligten Parteien ihre Rechte und Pflichten kennen.

Insgesamt bilden das Baugesetzbuch und das Verwaltungsverfahrensgesetz die tragenden Säulen im Planungsrecht und verschränken komplexe rechtliche Anforderungen mit praktischen Verfahrensschritten. Diese Integration fördert nicht nur die Transparenz und Rechtssicherheit bei großangelegten Bauprojekten und Stadtplanungen, sondern trägt auch zur nachhaltigen Entwicklung bei.

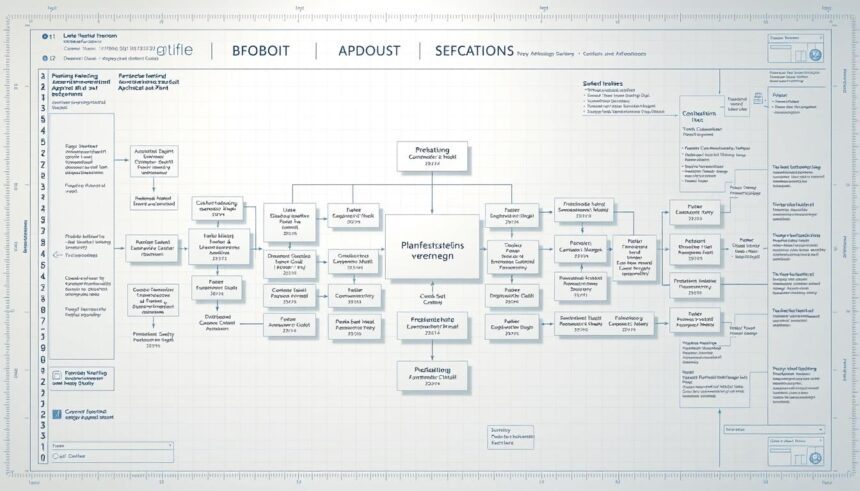

Ablauf des Planfeststellungsverfahrens

Der Planfeststellungsverfahren Ablauf ist ein entscheidender Aspekt im Rahmen der deutschen Infrastrukturprojekte. Seine gründliche Kenntnis ermöglicht es allen Beteiligten, die Verfahrensschritte nachvollziehbar und rechtskonform zu gestalten.

Ein erster wesentlicher Schritt ist die Einleitung des Verfahrens durch die Einreichung der Planungsunterlagen beim zuständigen Anhörungsorgan. Hierbei prüft die Behörde die Unterlagen auf Vollständigkeit und überprüft, ob alle erforderlichen Bestandteile vorhanden sind.

Weiterhin spielt die öffentliche Beteiligung eine zentrale Rolle. Sie stellt sicher, dass alle betroffenen Bürger, Verbände und Interessengruppen die Möglichkeit erhalten, Einsicht in die Pläne zu nehmen und ihre Einwände während des Auslegungsverfahrens vorzubringen. Details zum Umgang mit diesen Einwendungen finden Sie in der offiziellen Beschreibung des Planfeststellungsprozesses.

Nach der öffentlichen Auslegung folgt der Erörterungstermin, bei dem die eingereichten Stellungnahmen und Einwendungen diskutiert und bewertet werden. Dieser Schritt ist entscheidend für die Integration von Bürgerfeedback in das finale Projekt.

Den Abschluss bildet die Genehmigungsentscheidung, bei der die zuständige Behörde einen Planfeststellungsbeschluss erlässt. Dieser Beschluss ist nicht nur eine Genehmigung des Vorhabens, sondern integriert auch alle benötigten Einzelgenehmigungen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und weitere Informationen zur Genehmigungsentscheidung können auf dieser Seite nachgelesen werden.

Der strukturierte Ablauf des Planfeststellungsverfahrens trägt erheblich zu einer transparenten und effizienten Realisierung von Infrastrukturprojekten bei und ermöglicht es, diverse Interessen gerecht zu berücksichtigen.

Beteiligte Akteure im Verfahren

Das Planfeststellungsverfahren in Deutschland sieht eine Vielzahl von Beteiligten vor, die sowohl aus Planungsbehörden als auch aus Trägern öffentlicher Belange bestehen. Diese Akteure spielen eine wesentliche Rolle im Entscheidungsprozess und gewährleisten, dass alle relevanten Perspektiven und Bedenken berücksichtigt werden. Die effektive Zusammenarbeit dieser Akteure trägt entscheidend zur Legitimität und Akzeptanz der Planfeststellungsbeschlüsse bei.

Ein zentraler Aspekt des Verfahrens ist die Bürgerbeteiligung, die sicherstellt, dass die Stimmen der betroffenen Bürger und Unternehmen gehört und in den Planungsprozess integriert werden. Diese Form der Beteiligung stärkt nicht nur das demokratische Fundament des Verfahrens, sondern fördert auch eine transparentere und informiertere Entscheidungsfindung.

Innerhalb des Planfeststellungsverfahrens nehmen die Planungsbehörden eine Schlüsselposition ein. Sie sind verantwortlich für die Vorprüfung der Anträge und die Koordination der anschließenden Untersuchungen und Anhörungen. Ihre Aufgabe ist es, eine ausgewogene Entscheidung zu treffen, die sowohl rechtlichen Anforderungen genügt als auch die öffentlichen und privaten Interessen angemessen berücksichtigt.

Träger öffentlicher Belange wie Gemeinden, Umweltschutzverbände und Wirtschaftsunternehmen haben ebenfalls eine bedeutende Stimme im Prozess. Sie bringen spezifische Anliegen und Fachwissen ein, das für eine umfängliche Beurteilung der Planung unerlässlich ist. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen diesen Gruppen und den Planungsbehörden sind grundlegend für die Integrität und Qualität des Planfeststellungsverfahrens.

Öffentlichkeitsbeteiligung im Planfeststellungsverfahren

Die Öffentlichkeitsbeteiligung spielt eine entscheidende Rolle im Planfeststellungsverfahren, indem sie den Bürgern nicht nur ein Informationsrecht einräumt, sondern auch die Möglichkeit bietet, aktiv durch Stellungnahmen am Prozess teilzunehmen. Dies stärkt die Transparenz und fördert das demokratische Mitwirken der Bevölkerung an wichtigen infrastrukturellen Projekten.

Informationsrechte der Bürger sind wesentlich, da sie es den Einzelnen ermöglichen, Einsicht in die Planungsunterlagen zu erhalten und sich ein umfassendes Bild der beabsichtigten Maßnahmen zu machen. Solche Rechte sind besonders relevant, wenn die Planung direkte Auswirkungen auf die Lebensumgebung der Menschen hat.

Die Möglichkeiten zur Stellungnahme im Planfeststellungsverfahren sind ebenso eine Säule der Bürgerbeteiligung. Hier können Betroffene ihre Bedenken und Anregungen offiziell einbringen, die dann im weiteren Verlauf des Verfahrens Berücksichtigung finden müssen.

Ein besonders wichtiger Aspekt der Öffentlichkeitsbeteiligung ist der Erörterungstermin, bei dem Einwendungen der Bürger diskutiert werden. Dieser Schritt ist nicht nur ein Kernmerkmal für die Transparenz, sondern gibt den Bürgern eine faktische Einflussmöglichkeit auf die Entscheidungsfindung.

Weitere Informationen zu Ihren Rechten und Möglichkeiten im Planfeststellungsverfahren erhalten Sie auf dieser übersichtlichen Informationsseite.

| Phase im Verfahren | Rechte der Bürger | Aktionen der Bürger |

|---|---|---|

| Einleitung des Verfahrens | Zugang zu Dokumenten | Einsichtnahme |

| Erörterungstermin | Mitwirkung bei Diskussionen | Einbringung von Einwendungen |

| Abschluss des Verfahrens | Information über Entscheidungen | Prüfung der Entscheidungsgrundlagen |

Die Einbindung und aktive Partizipation der Öffentlichkeit gewährleisten, dass alle gesellschaftlichen Belange angemessen in die Planungen einfließen. Dadurch wird nicht nur die Qualität von Entscheidungen verbessert, sondern auch das Vertrauen in öffentliche Planungsprozesse gestärkt.

Fristen und Termine im Planfeststellungsverfahren

Die Einhaltung spezifischer Fristen und Termine ist im Planfeststellungsverfahren von entscheidender Bedeutung für alle Verfahrensbeteiligten. Diese zeitlichen Abläufe sorgen für eine strukturierte Durchführung und tragen wesentlich zur Rechtssicherheit bei. Besonders relevant sind dabei der Erörterungstermin sowie die festgelegten Fristen für die Einreichung von Unterlagen und Einsprüchen.

Zeitliche Abläufe

Das Planfeststellungsverfahren beginnt mit der Einreichung des Plans bei der zuständigen Behörde. Anschließend wird dieser Plan öffentlich ausgelegt, was den Bürgern die Möglichkeit gibt, den Plan einzusehen und gegebenenfalls Einwendungen innerhalb einer festgelegten Frist zu erheben. Diese Phase ist besonders kritisch, da sie direkt die nachfolgenden Verfahrensschritte beeinflusst.

Die nach der öffentlichen Auslegung folgenden Fristen sind für die Fortführung des Verfahrens essenziell. Bürger haben die Möglichkeit, binnen zwei Wochen nach Ende der Auslegung ihre Einwendungen zu formulieren. Diese Fristen müssen strikt eingehalten werden, um eine Bearbeitung der Einwände zu gewährleisten. Nach Abschluss dieser Phase finden Erörterungstermine statt, die oft als Herzstück des Beteiligungsprozesses angesehen werden.

| Verfahrensschritt | Frist/Dauer | Bedeutung |

|---|---|---|

| Öffentliche Auslegung des Plans | 4 Wochen | Einsichtnahme und Vorbereitung von Einwendungen |

| Einreichung der Einwendungen | 2 Wochen nach Auslegungsende | Rechtliche Sicherung der Bürgerbeteiligung |

| Erörterungstermin | Variable, nach Einwendungsfrist | Auseinandersetzung mit eingereichten Einwänden |

Die detaillierte Kenntnis dieser Fristen und die aktive Teilnahme am Erörterungstermin können für Betroffene bedeutende Auswirkungen auf den Ausgang des Verfahrens haben. Daher ist es für alle Verfahrensbeteiligten wichtig, sich rechtzeitig über die relevanten Termine und deren zeitliche Abläufe zu informieren.

Rechtsmittel im Planfeststellungsverfahren

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens stehen verschiedenen Rechtsmittel zur Verfügung, um gegen Entscheidungen vorzugehen. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den Aspekten der Anfechtung und der Einreichung einer Klage.

Widerspruch Planfeststellungsverfahren und direkte Klagen sind grundlegende Instrumente für Beteiligte, die ihre Rechte im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wahren wollen. Ein direkter Widerspruch im klassischen Sinne ist allerdings nicht vorgesehen, stattdessen kann eine Anfechtungsklage erhoben werden, um den Planfeststellungsbeschluss juristisch anzufechten. Diese Möglichkeit stellt ein zentrales Rechtsmittel dar, welches erhebliche Auswirkungen auf die Durchführung von Projekten haben kann.

Die Klage muss sich auf Argumente stützen, die bereits im Anhörungsverfahren vorgebracht wurden und nicht präkludiert sind. Das bedeutet, die Klage im Planfeststellungsverfahren folgt strikten Regelungen, die die Einhaltung bestimmter Fristen erforderlich machen. Informationen zu den spezifischen Bedingungen und Prozessregeln finden Sie auf der Seite Rechtsbehelfe gegen Planfeststellungsbeschlüsse.

Eine weitere wichtige Option im Zusammenhang mit Rechtsmitteln im Planfeststellungsverfahren ist die Möglichkeit der Aussetzung der Vollziehung, die das Gericht anordnen kann, falls die sofortige Umsetzung des Projekts unzumutbare Nachteile für den Kläger mit sich bringen würde. Dies verdeutlicht, wie bedeutend die Kenntnis und strategische Nutzung von Anfechtung und Klage im Kontext des Planfeststellungsverfahrens sind.

Besondere Verfahren: Autobahnen und Schienenwege

Die Planfeststellungsverfahren für Autobahnen und Schienenwege gehören aufgrund ihrer infrastrukturellen Bedeutung und den weitreichenden Auswirkungen zu den besonderen Verfahren im deutschen Verkehrsplanungsrecht. Diese speziellen Prozesse sind nicht nur umfangreicher, sondern auch detailintensiver, da sie eine größere öffentliche Aufmerksamkeit und Beteiligung erfordern.

Schienenwege und Autobahnen sind wesentliche Verkehrsträger, die erhebliche Investitionen und umfassende Planungen bedingen. Dabei werden in den Planfeststellungsverfahren für Autobahnen und Schienenwege höhere Anforderungen an die Dokumentation und die Umweltverträglichkeitsprüfungen gestellt. Diese detaillierte Prüfung soll sicherstellen, dass alle Umweltauswirkungen erfasst und minimiert werden.

Die Unterschiede zu allgemeinen Planfeststellungsverfahren liegen vor allem in den folgenden Bereichen:

- Umfang der technischen Untersuchungen und Gutachten

- Stärkere Einbindung von überregionalen und teils internationalen Stakeholdern

- Erhöhte Anforderungen an die öffentliche Auslegung und Konsultation

Die speziellen Anforderungen umfassen zudem:

- Eine intensivere Prüfung der Verkehrsanbindung und -auswirkungen

- Maßnahmen zur Lärmreduzierung und Landschaftsschutz

- detaillierte Regelungen zur Entschädigung bei Grundstücksenteignungen

Diese spezifischen Facetten der Planfeststellungsverfahren für Autobahnen und Schienenwege verdeutlichen die Notwendigkeit eines umfassenden Verständnisses und einer präzisen Planung, die sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die ökologischen und sozialen Einflüsse berücksichtigt. Durch diese besonderen Voraussetzungen kann gewährleistet werden, dass Großprojekte im Verkehrssektor erfolgreich und nachhaltig umgesetzt werden.

Herausforderungen und Kritik am Planfeststellungsverfahren

Das Planfeststellungsverfahren in Deutschland sieht sich signifikanten Herausforderungen Planfeststellungsverfahren gegenüber, die vor allem durch die Verfahrensdauer und die Verfahrenskomplexität bedingt sind. Diese Aspekte sind zentrale Kritikpunkte, die sowohl von Projektträgern als auch von der öffentlichen Hand regelmäßig thematisiert werden.

Lange Verfahrensdauern sind oft die Folge umfangreicher Anforderungen an die Dokumentation und die Notwendigkeit, eine Vielzahl von Einwendungen und Stellungnahmen zu berücksichtigen. Diese gründliche Prüfung aller Aspekte ist essentiell, um die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten und den Schutz der Umwelt zu gewährleisten. Die Dauer dieser Verfahren kann jedoch Innovationen und den Fortschritt wichtiger Infrastrukturprojekte verlangsamen.

Die Verfahrenskomplexität ergibt sich aus der multidimensionalen Abwägung zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Interessen, die das Planfeststellungsverfahren kennzeichnen. Trotz der Kritik an der Dauer und Komplexität des Verfahrens wird die umfassende Einbeziehung der Öffentlichkeit und der Schutz der Umweltinteressen in Deutschland als vorbildlich betrachtet.

Weitere Informationen zur Diskussion um die Verfahrensdauer und -komplexität und deren Auswirkungen finden Sie in detaillierten Berichten und Analysen.

Es wird deutlich, dass die Herausforderungen Planfeststellungsverfahren einerseits zu einer hohen Qualität und Rechtssicherheit führen, andererseits aber auch Anlass zur Suche nach Möglichkeiten bieten, die Verfahrensdauer und Verfahrenskomplexität zu optimieren, ohne dabei die Standards zu senken.

Aktuelle Entwicklungen und Reformen

In den letzten Jahren haben Planfeststellungsverfahren Entwicklungen, Gesetzesänderungen und Reformen erhebliche Änderungen erfahren, die darauf abzielen, sowohl Effizienz als auch Transparenz in Infrastrukturprojekten zu steigern. Diese Veränderungen sind kritisch für die Gestaltung moderner Verwaltungsprozesse und die Realisierung großer Bauprojekte in Deutschland.

Seit 2020 wurden bedeutende Reformen im Kontext des Planfeststellungsverfahrens durchgeführt, die als Reaktion auf die Notwendigkeit einer strafferen, aber gerechteren Verfahrensweise in der Planungsphase eingeführt wurden.

Gesetzesänderungen seit 2020

Die jüngsten Änderungen im Gesetz betreffen vor allem die öffentliche Beteiligung und die Anpassungen an EU-Rechtsvorgaben. Durch diese Gesetzesänderungen wurde die Verfahrenstransparenz verbessert, was zu einer höheren Akzeptanz der Planfeststellungsbeschlüsse in der Bevölkerung führt.

Zukünftige Reformen im Fokus

Zukünftige Reformen zielen darauf ab, den Verwaltungsprozess durch die Einführung digitaler Tools weiter zu vereinheitlichen und zu effektivieren. Das Hauptziel ist es, die rechtliche Klarheit und die Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen und somit auch die Dauer der Planfeststellungsverfahren erheblich zu reduzieren.

Diese Entwicklungen zu verstehen, ist essentiell für jeden, der direkt oder indirekt von großen Infrastrukturprojekten in Deutschland betroffen ist. Sie verdeutlichen den Wandel und die Anpassung des rechtlichen Rahmens in einer sich schnell entwickelnden Gesellschafts- und Umweltstruktur.

Fazit: Bedeutung des Planfeststellungsverfahrens in Deutschland

Das Planfeststellungsverfahren ist in Deutschland für die Realisierung umfangreicher Infrastrukturprojekte von herausragender Bedeutung. Es dient nicht nur der Sicherstellung einer gründlichen Prüfung und Abwägung aller Interessen, sondern gewährleistet auch die Einhaltung demokratischer und rechtlicher Vorgaben. Dabei fungiert das Verfahren als entscheidendes Instrument zur umweltverträglichen und gesellschaftlich akzeptierten Implementierung neuer Bauvorhaben, was die Planfeststellungsverfahren Bedeutung innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenlebens unterstreicht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Verfahren wohlüberlegte Entscheidungen ermöglicht und Interessensgegensätze in einen konstruktiven Dialog überführt. Es bildet einen transparenten Rahmen für Planungs- und Genehmigungsprozesse, wobei es Komplexität beherrschbar macht und betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine aktive Rolle einräumt. Die fein abgestimmte Struktur und die integrierten Beteiligungsmöglichkeiten sorgen für eine ausgewogene Zusammenfassung unterschiedlicher Belange.

Hinsichtlich der zukünftigen Herausforderungen steht das Planfeststellungsverfahren vor der Aufgabe, sich den digitalen Entwicklungen und veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Digitalisierung bietet hierbei das Potenzial zur Effizienzsteigerung und Zeitersparnis, während sie zugleich eine umfassende und schnellere Überprüfung der eingereichten Planungen unterstützen kann. Die Kunst wird sein, die Methodik des Planfeststellungsverfahrens so weiterzuentwickeln, dass die Balance zwischen Tempo und Gründlichkeit, zwischen technologischem Fortschritt und demokratischer Teilhabe erhalten bleibt. Diese Transformation zu gestalten, wird eine der zentralen zukünftigen Herausforderungen darstellen und maßgeblich zur Fortentwicklung des Verfahrens beitragen.