Das Erbrecht ist ein fundamentaler Bereich des deutschen Rechtssystems, der während der emotional fordernden Zeit eines Trauerfalls für Orientierung sorgt. Der Nachlass einer verstorbenen Person ist oftmals ein Komplex unterschiedlichster Vermögenswerte, der nach definierten Regeln seinen neuen Besitzer findet. Hierbei stellt die gesetzliche Erbfolge die erste Säule dar, die in Erscheinung tritt, wenn vom Erblasser keine testamentarischen Anweisungen hinterlassen wurden.

Die gewillkürte Erbfolge hingegen erlaubt es jedem, durch ein Testament oder einen Erbvertrag individuelle Wünsche bezüglich der Verteilung des Eigentums zu äußern. Eine weitere Form ist die vorweggenommene Erbfolge, bei der zu Lebzeiten Vermögenswerte übertragen werden, um den späteren Nachlass zu reduzieren. In der Praxis entstehen hierdurch oft komplexe Erbengemeinschaften, die gemeinsam über das Erbe verfügen müssen.

In Abwesenheit eines Testaments oder bei Ausschlagung der Erbschaft kann es zu einer Situation kommen, in der der Staat als Erbe nach § 1936 BGB auftritt. Dem Erbrecht folgend, können Sie sich auf unser Fachwissen verlassen, um im Bedarfsfall kompetent und vertrauensvoll unterstützt zu werden.

Grundlagen der Erbfolge

Die Erbfolge bestimmt, wie das Vermögen und die Schulden eines verstorbenen Erblassers verteilt werden. In Deutschland ist die Erbfolge grundlegend im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, das zwischen gesetzlicher und testamentarischer Erbfolge unterscheidet.

Erbrecht befasst sich mit den Gesetzmäßigkeiten und Regelungen, die festlegen, wer die Berechtigung hat, das Erbe anzutreten. Hat der Verstorbene keine letztwillige Verfügung hinterlassen, greift die gesetzliche Erbfolge, die die Erben in eine bestimmte Reihenfolge setzt.

Was ist Erbfolge?

Die Erbfolge ist der Prozess, durch den das Vermögen eines Verstorbenen an seine Erben übergeht. Dies kann aufgrund eines Testaments oder Erbvertrags oder basierend auf der gesetzlichen Erbfolge geschehen. Eine kluge Nachlassregelung sorgt dafür, dass der Übergang des Vermögens reibungslos und nach dem Willen des Erblassers erfolgt.

Unterschied zwischen gesetzlicher und testamentarischer Erbfolge

Während die gesetzliche Erbfolge automatisch Anwendung findet, wenn kein Testament oder Erbvertrag vorhanden ist, ermöglicht die testamentarische Erbfolge eine individuelle und persönliche Verteilung des Nachlasses. Diese Art der Regelung hat Vorrang vor der gesetzlichen Erbfolge, wird jedoch durch das Pflichtteil-Recht eingeschränkt, das nahen Angehörigen ein Anrecht auf einen Teil des Erbes zusichert, selbst wenn sie enterbt wurden.

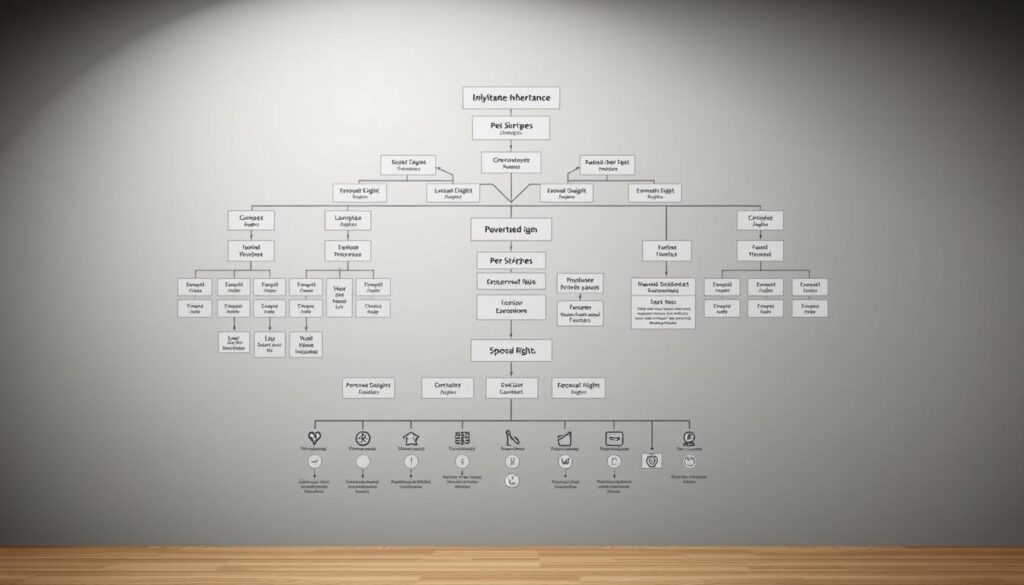

Gesetzliche Erbfolge in Deutschland

Die gesetzliche Erbfolge regelt die Verteilung des Nachlasses einer verstorbenen Person, wenn kein Testament vorhanden ist. In Deutschland ist diese Erbfolge klar strukturiert und basiert auf der Verwandtschaft zum Verstorbenen. Hierbei spielen Verwandte unterschiedlicher Ordnungen eine entscheidende Rolle, und ihr Erbanspruch wird durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bestimmt.

Erben erster Ordnung

Gemäß § 1924 BGB sind die direkten Nachkommen des Verstorbenen, also seine Kinder, die Erben erster Ordnung. Diese schließen mit ihrem Erbanspruch andere mögliche Erben aus. Zu den Erben erster Ordnung zählen sowohl leibliche als auch adoptierte Kinder, wobei für nichteheliche Kinder besondere Übergangsregelungen gelten. Dieser Ordnung folgend haben Enkelkinder des Verstorbenen ebenfalls einen Erbanspruch, falls ihre Eltern, also die Kinder des Erblassers, bereits verstorben sind.

Erben zweiter Ordnung

Sollten keine Erben erster Ordnung vorhanden sein, treten automatisch die Erben zweiter Ordnung in Kraft. Dazu zählen die Eltern des Verstorbenen und deren Nachkommen, also Geschwister des Erblassers. Ein Erbanspruch der Geschwister besteht jedoch nur dann, wenn die Eltern des Verstorbenen nicht mehr leben.

Erben dritter Ordnung

Die Erben dritter Ordnung umfassen die Großeltern des Verstorbenen sowie deren Nachkommen. In Situationen, in denen weder Erben erster noch zweiter Ordnung existieren, erstreckt sich der Erbanspruch auf diese weiter entfernten Verwandten. Großeltern erben zu gleichen Teilen, und sollte ein Großelternteil bereits verstorben sein, treten deren Kinder, also die Onkel und Tanten des Erblassers, an deren Stelle.

Für eine detailliertere Auslegung der gesetzlichen Erbfolge und spezifische Fragestellungen, können Sie sich auf die professionelle Rechtsberatung verlassen. Besuchen Sie diese juristische Informationsseite für weiterführende Informationen und Unterstützung.

Testamentarische Erbfolge

Die testamentarische Erbfolge ermöglicht es einer Person, über die Verteilung ihres Nachlasses nach eigenem Willen zu bestimmen. Dabei spielen das Testament und die letztwillige Verfügung eine zentrale Rolle im deutschen Erbrecht. Diese Instrumente gestatten es, persönliche, familiäre oder sogar wohltätige Wünsche rechtlich bindend festzulegen.

Arten von Testamenten

In Deutschland gibt es verschiedene Formen von Testamenten, welche es dem Erblasser erlauben, individuelle Anordnungen zu treffen. Zu den gängigsten zählen das eigenhändige Testament, das notarielle Testament und das Berliner Testament, wobei jedes spezifische Anforderungen und Vorteile bietet.

Widerruf und Änderungen eines Testaments

Ein Testament ist nicht in Stein gemeißelt; der Erblasser hat das Recht, seine Verfügung jederzeit zu ändern oder zu widerrufen. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an veränderte Lebensumstände oder Beziehungen.

Testamentseröffnung und -vollstreckung

Nach dem Ableben des Erblassers wird das Testament vom zuständigen Nachlassgericht offiziell eröffnet. Die Testamentsvollstreckung beginnt anschließend, um die Wünsche des Verstorbenen gemäß der letztwilligen Verfügung durchzusetzen. Der Testamentsvollstrecker spielt hierbei eine entscheidende Rolle, indem er sicherstellt, dass alle Anweisungen korrekt umgesetzt werden.

| Testamentsart | Anforderungen | Vorteile |

|---|---|---|

| Eigenhändiges Testament | Vollständig handschriftlich verfasst und unterschrieben | Keine Notarkosten, hohe Flexibilität |

| Notarielles Testament | Erstellung durch einen Notar, Beurkundung | Rechtliche Sicherheit, Expertenberatung |

| Berliner Testament | Gemeinschaftliches Testament von Ehepartnern | Regelt Nachlass zugunsten des überlebenden Partners |

Dieser Prozess stellt sicher, dass das Erbrecht und die letzten Wünsche des Verstorbenen respektiert und ordnungsgemäß durchgeführt werden, was die Bedeutung einer sorgfältigen Testamentsvorbereitung und -verwaltung unterstreicht.

Erbunwürdigkeit

In der komplexen Welt des Erbrechts gibt es spezielle Regelungen, die festlegen, unter welchen Umständen eine Person als erbunwürdig gilt und somit vom Erbe ausgeschlossen werden kann. Diese Regelungen sind entscheidend, um das Erbe vor Handlungen zu schützen, die dem Willen des Erblassers zuwiderlaufen könnten.

Erbunwürdigkeit tritt ein, wenn eine Person durch ihr Verhalten grundlegend gegen die Prinzipien des sittlichen und familiären Zusammenhalts verstößt. Solch ein Verhalten kann eine Enterbung nach sich ziehen, wobei die Gründe hierfür klar im Gesetz definiert sind.

Definition und Gründe für Erbunwürdigkeit

Erbunwürdigkeit bezeichnet eine rechtliche Disqualifikation von der Erbschaft, die durch schwerwiegende Verfehlungen gegenüber dem Erblasser oder nahestehenden Angehörigen bedingt ist. Zu den Hauptgründen zählen unter anderem das Begehen einer vorsätzlichen Straftat gegen den Erblasser, dessen Angehörige oder eine schwerwiegende Verletzung der Fürsorgepflicht.

Folgen der Erbunwürdigkeit

Die rechtlichen Konsequenzen einer festgestellten Erbunwürdigkeit sind weitreichend. Der als erbunwürdig erklärte Erbe wird behandelt, als hätte er zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht mehr gelebt. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Erbverteilung, sondern auch auf pflichtteilsrechtliche Ansprüche und andere vermögensrechtliche Stellungen im Rahmen des Erbrechts.

| Verhalten | Resultierende Rechtsfolge |

|---|---|

| Vorsätzliche Tötung | Ausschluss von der Erbschaft |

| Schwere Körperverletzung | Erhebliche Einschränkung des Erbanspruchs |

| Fälschung eines Testaments | Vollständiger Verlust des Erbrechts |

Pflichtteil

Im Rahmen des deutschen Erbrechts stellt der Pflichtteil eine essenzielle Absicherung für bestimmte Anspruchsberechtigte dar, die auch im Falle einer Enterbung durch ein Testament Anspruch auf einen Teil des Nachlasses haben. Diese Regelung reflektiert die soziale Verantwortung, die Erblasser ihren nächsten Angehörigen gegenüber tragen.

Zu den primären Anspruchsberechtigten zählen Abkömmlinge des Verstorbenen, dessen Ehegatten, und in manchen Fällen die Eltern. Der Pflichtteil beträgt dabei die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs des jeweiligen Berechtigten. Diese rechtliche Konstruktion gewährleistet, dass der Familienzusammenhalt auch über den Tod hinaus berücksichtigt wird.

Wer hat Anspruch auf den Pflichtteil?

Ein Erbanspruch im Sinne des Pflichtteils steht den direkten Abkömmlingen, den Ehepartnern bzw. Lebenspartnern und den Eltern des Erblassers zu, sofern sie durch ein Testament oder eine letztwillige Verfügung von der Erbfolge ausgeschlossen wurden. Geschützt sind somit insbesondere jene, die vom Erblasser engste familiäre Unterstützung erfahren haben oder gesetzlich dazu berechtigt sind.

Berechnung des Pflichtteils

Die Berechnung des Pflichtteils erfolgt durch die Ermittlung des Wertes des gesamten Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls. Von diesem Gesamtwert wird die Hälfte des Anteils errechnet, den die anspruchsberechtigte Person gemäß der gesetzlichen Erbfolge erhalten hätte. Hierbei sind eventuell vorhandene Vermächtnisse und Schenkungen, die der Erblasser zu Lebzeiten vorgenommen hat, entsprechend zu berücksichtigen.

Pflichtteilsansprüche durchsetzen

Um einen Anspruch auf den Pflichtteil geltend zu machen, muss der Anspruchsberechtigte zunächst beim Erben eine offizielle Forderung anmelden. Sollte der Erbe nicht zur Auskunft oder Auszahlung bereit sein, steht dem Anspruchsberechtigten der Rechtsweg offen. Hierfür empfiehlt sich die Konsultation mit einem auf Erbrecht spezialisierten Anwalt, der die rechtlichen Feinheiten im spezifischen Fall klären und die Durchsetzung des Pflichtteils unterstützen kann.

| Berechtigte Person | Verhältnis zum Erblasser | Anteil am Nachlass |

|---|---|---|

| Abkömmlinge | Direkte Nachkommen (Kinder, Enkel) | 50% des gesetzlichen Erbanteils |

| Ehegatten/Lebenspartner | Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner | 50% des gesetzlichen Erbanteils |

| Eltern | Biologische oder adoptierte Eltern | 50% des gesetzlichen Erbanteils |

Erbvertrag

Ein Erbvertrag stellt eine bedeutende Form der Nachlassregelung dar, die im deutschen Erbrecht fest verankert ist. Diese vertragliche Vereinbarung zwischen dem Erblasser und einer oder mehreren weiteren Personen garantiert eine rechtssichere und eindeutige Regelung der Erbfolge. Im Unterschied zu einem Testament, das jederzeit veränderbar ist, zeichnet sich der Erbvertrag durch seine Bindungskraft und Beständigkeit aus.

Was ist ein Erbvertrag?

Der Erbvertrag ist eine notariell beurkundete Vereinbarung, die nicht ohne die Zustimmung aller beteiligten Parteien geändert oder aufgehoben werden kann. Diese Form der Vereinbarung ermöglicht eine präzise und individuell angepasste Festlegung der Erbfolge, die im Beisein eines Notars rechtlich bindend festgehalten wird.

Unterschiede zum Testament

Im Gegensatz zum Testament, welches einseitig vom Erblasser formuliert wird, erfordert der Erbvertrag eine Vereinbarung zwischen allen Vertragspartnern. Diese gegenseitige Zustimmung sichert eine faire und transparente Nachlassregelung, welche die Wünsche aller Beteiligten berücksichtigt und potenzielle Konflikte nach dem Ableben des Erblassers minimiert.

Vorteile eines Erbvertrags

Die Vorteile eines Erbvertrags liegen insbesondere in der Planungssicherheit und der Verbindlichkeit. Einmal abgeschlossen, bietet der Erbvertrag eine verlässliche Grundlage für die zukünftige Vermögensverteilung und schützt die Interessen der Erben. Zudem können durch diesen Bindungseffekt etwaige familiäre Auseinandersetzungen vermieden werden, da alle Parteien im Voraus in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.

Erbgemeinschaft

Die Erbgemeinschaft stellt eine herausfordernde, jedoch essentielle Formation im deutschen Erbrecht dar, wo der Nachlass einer verstorbenen Person auf mehrere Miterben übergeht. Dies tritt in Kraft, wenn der Verstorbene keinen Alleinerben bestimmt hat, sondern mehrere Personen in der Erbfolge stehen.

Insbesondere ist es wichtig zu verstehen, dass die Erbgemeinschaft gemäß §§ 2032 ff. BGB eine Gesamthandsgemeinschaft ist. Alle Miterben halten den Nachlass gemeinschaftlich und müssen über dessen Verwaltung und Verwertung einstimmig entscheiden. Das kann von der Verwaltung alltäglicher Ausgaben bis hin zu Entscheidungen über den Verkauf von Immobilien reichen.

Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Verfahrensweisen innerhalb einer Erbgemeinschaft finden Sie auf einer informativen Seite zum Thema, die tiefer auf die Verfahrensweisen der Erbgemeinschaft eingeht.

Neben der gemeinschaftlichen Verwaltung des Nachlasses gehören auch die Begleichung von Nachlassverbindlichkeiten und die Aufteilung des Vermögens zu den Kernaufgaben. Jeder Miterbe ist jedoch berechtigt, über seinen Anteil am Nachlass unabhängig zu verfügen, allerdings nur nach Zustimmung aller Miterben an gemeinschaftlichem Eigentum.

Weiterführende Informationen und Unterstützung im Umgang mit dem Nachlass und den beteiligten Miterben bietet der Artikel auf rechtstipps.net, der praktische Hinweise zum Umgang in solch einer Konstellation bietet.

Die Aufgabe, eine Erbgemeinschaft zu verwalten und letztendlich aufzulösen, fordert von den Beteiligten ein hohes Maß an Kooperation und Verständnis für das Erbrecht, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen und den Willen des Erblassers zu respektieren.

Übergabe von Vermögen zu Lebzeiten

Die Übertragung von Vermögen während des Lebens ist eine effektive Methode, um das Erbrecht gezielt zu gestalten und kann zugleich steuerliche Vorteile mit sich bringen. Die Möglichkeiten der Vermögensübertragung sind vielfältig und sollten unter Berücksichtigung der vorweggenommenen Erbfolge und den potentiellen Auswirkungen auf die Schenkung und den Pflichtteil sorgfältig geplant werden.

Möglichkeiten der Vermögensübertragung

- Schenkung unter Lebenden

- Übertragung von Immobilieneigentum

- Einräumen von Nutzungsvorrechten wie Nießbrauch

Schenkung und deren Auswirkungen auf die Erbfolge

Eine Schenkung kann die spätere Erbfolge erheblich beeinflussen, insbesondere wenn sie gezielt eingesetzt wird, um die Vermögensverteilung unter den Erben zu steuern. Diese vorweggenommene Erbfolge sollte unter Einbeziehung eines Fachanwalts für Erbrecht konzipiert werden, um spätere Konflikte zu vermeiden und die Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen sicherzustellen.

| Vermögensart | Eingesetzte Methode der Übertragung | Auswirkungen auf Erbfolge |

|---|---|---|

| Immobilieneigentum | Schenkung mit Vorbehalt | Reduziert den Erbteil, sichert dem Schenker Wohnrecht |

| Kapitalvermögen | Übertragung auf ein Treuhandkonto | Erhalt des Kapitalertrags beim Schenker, Hauptsumme auf Erben übergehend |

| Kunstsammlung | Übertragung mit Auflagen | Erhalt der Sammlung in der Familie, Bindung an Auflagen beachten |

Steuern und Erbschaftssteuer

In Deutschland stellt die Erbschaftssteuer eine wichtige finanzielle Verpflichtung dar, die auftritt, sobald Vermögen von einer verstorbenen Person auf die Erben übergeht. Dies gilt besonders, wenn der Wert des Erbes die gesetzlich festgelegten Freibeträge überschreitet. Verstehen Sie, wie die Steuern, Freibeträge und der Steuersatz Ihre Erbschaft beeinflussen können.

Die Erbschaftssteuer wird basierend auf dem Verwandtschaftsgrad zum Verstorbenen und dem Gesamtwert des übertragenen Vermögens berechnet. Attraktive Erbschaftsteuerrechner bieten hierbei Unterstützung, um potenzielle Steuerbelastungen zu ermessen.

| Steuerklasse | Freibeträge | Steuersatz |

|---|---|---|

| Steuerklasse I | 500.000 Euro | 7% bis 30% |

| Steuerklasse II | 20.000 Euro | 15% bis 43% |

| Steuerklasse III | 20.000 Euro | 30% bis 50% |

Die abzugsfähigen Kosten können dabei helfen, die Erbschaftssteuer zu minimieren. Dazu zählen unter anderen die Kosten für Bestattung, Grabdenkmal sowie ausstehende Verbindlichkeiten des Erblassers. Ebenfalls erheblich ist die Erbfallkostenpauschale, die momentan 10.300 Euro beträgt und direkt vom steuerpflichtigen Erwerb abgezogen werden kann.

Des Weiteren kann die Nutzung eines selbstgenutzten Familienheims, das vom Erblasser stammt, unter gewissen Umständen komplett von der Erbschaftssteuer befreit sein. Voraussetzung ist, dass der Verstorbene diese Immobilie bis zu seinem Tod selbst bewohnt hat und der Erbe sie unmittelbar nach dem Erbfall weiterhin zu eigenen Wohnzwecken nutzt.

Es ist wichtig, sich rechtzeitig mit den Details der Erbschaftssteuer vertraut zu machen. Viele nutzen die professionellen Dienste von Steuerberatern, um Optimierungen vorzunehmen und die Steuerlast zu reduzieren. Informieren Sie sich eingehend und planen Sie vorausschauend, um unerwartete finanzielle Belastungen zu vermeiden.

Häufige Fragen zur Erbfolge

Das Erbrecht sieht verschiedene Möglichkeiten vor, wie Sie Ihren letzten Willen dokumentieren und Ihren Nachlass regeln können. Zu den wichtigen Dokumenten zählen hier insbesondere Testamente und Erbverträge. Ebenso unverzichtbar ist der Erbschein, welcher als amtlicher Nachweis der Erbberechtigung dient und bei der Abwicklung von Bankgeschäften oder der Umschreibung von Grundbucheinträgen häufig eine entscheidende Rolle spielt.

Welche Dokumente sind wichtig bei der Erbfolge?

Um auf dem Gebiet des Erbrechts gewappnet zu sein, ist es essentiell, alle relevanten Unterlagen bereitzuhalten. Dazu zählt unter anderem das Testament, das Ihren letzten Willen klarstellt, oder der Erbvertrag, der bindende Vereinbarungen zwischen den Erblassern und zukünftigen Erben festlegt. Ebenso essenziell für die Testamentsvollstreckung ist der Erbschein, der als amtliche Bestätigung der Erbfolge die Türen für die weiteren notwendigen Schritte öffnet.

Wie kann man Streitigkeiten vermeiden?

Erbstreitigkeiten lassen sich durch präzise und eindeutige Testamente oder Erbverträge erheblich reduzieren, da diese die Aufteilung des Erbes genau festlegen und somit Konfliktpotential minimieren. Ein weiteres effektives Mittel zur Vermeidung von Konflikten ist die Mediation. Diese bietet einen strukturierten, zuweilen auch von juristischer Expertise begleiteten Rahmen, um zu einer Lösung zu gelangen, die für alle Parteien tragfähig ist. Die Anwendung fundierten Wissens im Erbrecht und das frühzeitige Berücksichtigen eventueller Erbstreitigkeiten hilft, den Prozess für alle Beteiligten ruhiger und respektvoller zu gestalten.