Wenn in der Situation des Erbfalls keine Erben der ersten Ordnung vorliegen, nimmt das deutsche Erbrecht seine Zuflucht zu den gesetzlichen Erben zweiter Ordnung. Diese im § 1925 Gesetzliche Erben zweiter Ordnung thematisierten Personen stehen in einer bestimmten Rangordnung und haben nach gesetzlicher Erbfolge bestimmte Ansprüche auf den Nachlass des Verstorbenen.

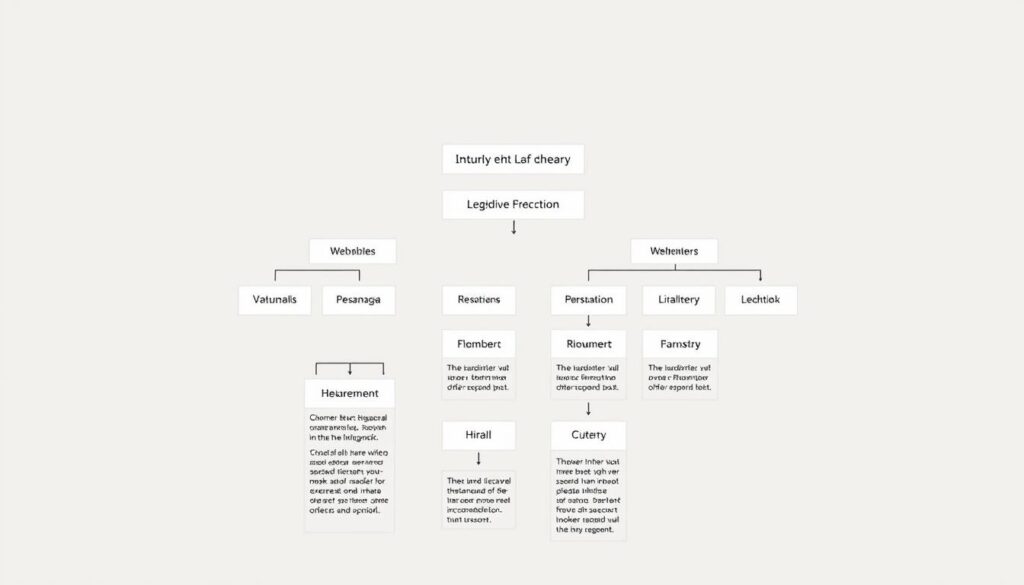

- Was sind gesetzliche Erben zweiter Ordnung?

- Wer zählt zu den Erben zweiter Ordnung?

- Erbfolge und Verteilung des Erbes

- Unterschiede zwischen Erben erster und zweiter Ordnung

- Rechte und Pflichten gesetzlicher Erben

- Erbengemeinschaft unter Erben zweiter Ordnung

- Einfluss von Testamenten auf gesetzliche Erben

- Sonderfälle bei Erben zweiter Ordnung

- Fazit: Bedeutung der Erben zweiter Ordnung

Die gesetzliche Erbfolge greift in dem Fall, dass keine letztwillige Verfügung – wie ein Testament oder ein Erbvertrag – existiert. Dadurch nimmt die Bedeutung einer rechtssicheren Nachlassregelung zu, um den Erbanspruch der Angehörigen genau zu definieren und zu gewährleisten. Insbesondere die gesetzlichen Erben zweiter Ordnung sollten über ihre Stellung und die hiermit verbundenen Rechte und Pflichten genau im Bilde sein.

Es gilt zu beachten, dass die Elternteile des Verstorbenen nach dem geltenden Erbrecht, sofern noch lebend, eine zentrale Rolle einnehmen. Sie erben entweder zu gleichen Teilen oder, im Falle des Vorversterbens eines Elternteils, der Überlebende allein. Die Kinder der verstorbenen Elternteile, das heißt die Geschwister des Verstorbenen, treten dann in die erbliche Position ein.

Was sind gesetzliche Erben zweiter Ordnung?

Die gesetzliche Erbfolge zweiter Ordnung betrifft speziell die Eltern des Verstorbenen und deren Nachkommen, falls der Erblasser keine direkten Nachfahren hinterlässt. Somit rücken diese Verwandten in die Position der gesetzlichen Erben, falls keine Verfügung von Todes wegen vorhanden ist. Dieses Verständnis ist entscheidend, um die Prozesse und Rechte im Erbfall zu navigieren und zu verstehen, wer als gesetzlicher Erbe anspruchsberechtigt ist.

Definition und Bedeutung

Unter gesetzlichen Erben zweiter Ordnung versteht man gemäß § 1925 BGB die Eltern des Verstorbenen und ihre Abkömmlinge. Diese Regelung tritt in Kraft, wenn keine Erben erster Ordnung vorhanden sind. Die gesetzliche Erbfolge spielt eine entscheidende Rolle dabei, Sicherheit und Ordnung in den Vermögensübergang nach einem Todesfall zu bringen, insbesondere wenn der Erblasser keine testamentarischen Anordnungen getroffen hat.

Unterschiede zu anderen Erbenordnungen

Vergleicht man die gesetzliche Erbfolge zweiter Ordnung mit anderen Ordnungen, so fällt auf, dass die Verbindung zum Erblasser über einen weiteren Verwandtschaftsgrad definiert wird. Anders als bei Erben erster Ordnung, die direkt vom Erblasser abstammen, umfasst die zweite Ordnung hauptsächlich die nächsten Angehörigen der aufsteigenden Linie. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten, die diese Erben in einem Erbfall zu erwarten haben.

Wer zählt zu den Erben zweiter Ordnung?

In der deutschen Erbfolge spielen die Erben zweiter Ordnung eine wesentliche Rolle, wenn keine Erben erster Ordnung vorhanden sind. Zu ihnen zählen Hauptgruppen von Verwandten, die bestimmte gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen.

Verwandte in gerader Linie

Zu dieser Gruppe gehören die Eltern des Erblassers, die in der Erbfolge besonders berücksichtigt werden, sofern der Erblasser selbst keine direkten Nachkommen hinterlässt. Hierbei erben die Eltern zu gleichen Teilen. Falls ein Elternteil bereits verstorben ist, tritt an dessen Stelle der noch lebende Elternteil oder, falls vorhanden, die Geschwister des Erblassers.

Geschwister und deren Nachkommen

Die Geschwister des Erblassers, einschließlich Halbgeschwister, fallen ebenfalls in diese Erbordnung. Besonders interessant wird die Erbrechtslage, wenn Geschwister bereits verstorben sind. In diesen Fällen rücken deren leibliche und Adoptivkinder in die Erbposition ein, gemäß den Regelungen zur Stellvertretung in der Erbfolge. Dies untermauert, wie leibliche und Adoptivkinder gleichgestellt werden, was die rechtliche Komplexität der Thematik spiegelt. Im Fall von adoptierten Kindern, speziell wenn sie nach dem 31.12.1976 adoptiert wurden, besteht eine Gleichstellung mit leiblichen Kindern, und die Verbindungen zu den biologischen Eltern werden rechtlich aufgehoben.

Das Verständnis der Erbfolge ist entscheidend, um die rechtlichen Ansprüche zu überblicken und zu verstehen, welche Rechte und Pflichten mit der Rolle eines Erben verbunden sind. Eine detaillierte Erklärung und Beispiele finden interessierte Leser auf dieser Informationsseite zu rechtlichen Fristen im Erbrecht.

Erbfolge und Verteilung des Erbes

Die gesetzliche Erbfolge und die damit verbundene Verteilung des Erbes sind entscheidend dafür, wie Vermögen nach dem Tod einer Person verteilt wird. Die gesetzliche Erbquote bestimmt dabei maßgeblich, wer welchen Anteil des Nachlasses erhält. Besonders in Fällen ohne Testament spielt die Erbquote eine wesentliche Rolle.

Bei der Erbauseinandersetzung wird dieser rechtliche Rahmen besonders deutlich sichtbar. Unter Erben zweiter Ordnung, wie Geschwistern oder deren Kinder, kann die Verteilung des Erbes komplex werden. Hierbei wird der Erbteil jedes Berechtigten nach der gesetzlichen Erbfolge berechnet. Für eine rechtssichere Abwicklung empfiehlt es sich, auf fachkundige Beratung zurückzugreifen. Informationen hierzu finden Sie auf dieser Seite.

Gesetzliche Erbquote

Die gesetzliche Erbquote legt fest, welcher Anteil des Nachlasses den einzelnen Erben zusteht. Dies wird insbesondere dann wichtig, wenn mehrere Personen gleichberechtigt erben. Unter Einhaltung der Erbquote wird sichergestellt, dass alle Beteiligten ihren fairen Anteil erhalten.

Beispielhafte Berechnung

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Nehmen wir an, eine Person aus der zweiten Erbordnung lässt ein Vermögen von 100.000 Euro zurück. Dieses Vermögen wird unter den Erben gemäß ihrer gesetzlichen Erbquoten aufgeteilt. Ist beispielsweise ein Erbteil von einem Drittel vorgesehen, erhält jeder der drei Erben etwa 33.333 Euro. Die genaue Höhe kann jedoch je nach Anzahl der Erbberechtigten und der juristischen Bewertung anderer Ansprüche variieren.

Weitere detaillierte Informationen zur Berechnung Ihres Erbteils können ebenfalls auf dieser hilfreichen Webseite gefunden werden. Es ist essenziell, sich rechtzeitig über die möglichen Quoten und Regelungen zu informieren, um Unstimmigkeiten und Konflikte während der Erbauseinandersetzung zu vermeiden.

Unterschiede zwischen Erben erster und zweiter Ordnung

Beim Thema gesetzliche Erbfolge stellen sich häufig Fragen bezüglich der strukturierten Rangordnung der Erben. Unterschiede zwischen Erben erster und zweiter Ordnung sind insbesondere für die Verteilung des Nachlasses von Bedeutung. Die Erben erster Ordnung, also die direkten Nachfahren des Verstorbenen, haben in der gesetzlichen Erbfolge grundsätzlich Vorrang.

Vertiefende Informationen zu Erben zweiter Ordnung finden sich auf der Seite Rangordnung der Erben bei Herfurtner Rechtsanwälte.

Die Erfüllung der Erbansprüche von Erben erster Ordnung reduziert in den meisten Fällen das Erbe, das an Personen zweiter Ordnung, wie Geschwister oder Eltern des Erblassers, weitergegeben wird.

Ein bedeutsamer Aspekt in der Rangordnung ist, dass das Gesetz den Kindern und Enkelkindern des Verstorbenen den Vorzug gibt. Sollte ein Erbe aus der ersten Ordnung bereits verstorben sein, rücken entsprechend die Nachkommen dieser Person in die Erbfolge nach, und nicht automatisch Erben zweiter Ordnung.

Die Erbansprüche und deren Erfüllung sind somit stark abhängig von der familiären Konstellation des Verstorbenen und der rechtlich festgelegten Rangordnung der Erben. Dies verdeutlicht die Komplexität der Materie und die Notwendigkeit, sich mit den spezifischen Regelungen der gesetzlichen Erbfolge vertraut zu machen.

Rechte und Pflichten gesetzlicher Erben

Die Rolle gesetzlicher Erben ist mit verschiedenen Rechten und Pflichten verbunden, die definiert sind durch die gesetzlichen Vorgaben zur Nachlassregelung. Verstehen Sie als potenzieller Erbe sowohl Ihre Ansprüche als auch Ihre Verantwortlichkeiten, um informierte Entscheidungen treffen zu können.

Annahme oder Ausschlagung des Erbes: Die primäre Entscheidung, die einem gesetzlichen Erben zusteht, ist die Annahme oder die Ausschlagung des Erbes. Diese Wahl sollte bedacht getroffen werden, da sie erhebliche finanzielle und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Eine Ausschlagung führt dazu, dass der Erbanspruch auf die nächsten in der Erbfolge vorgesehenen Personen übergeht.

Pflichtteilsansprüche: Ein bedeutender Aspekt der erblichen Rechte ist der Anspruch auf einen Pflichtteil. Dieser Anspruch sichert Erben, die durch ein Testament des Erblassers möglicherweise übergangen wurden, einen minimalen Anteil am Nachlass. Der Pflichtteil ist besonders relevant, wenn es um die Durchsetzung von Erbansprüchen gegenüber anderen, vielleicht bevorzugten Erben geht.

| Recht oder Pflicht | Beschreibung |

|---|---|

| Erbe annehmen | Rechtliche Übernahme des gesamten oder eines Teiles des Nachlasses. |

| Erbe ausschlagen | Möglichkeit, die Erbschaft abzulehnen, falls die Bedingungen unvorteilhaft sind. |

| Pflichtteil einfordern | Recht auf einen Teil des Nachlasses, unabhängig von der testamentarischen Erwähnung. |

Die Bewältigung dieser rechtlichen Herausforderungen erfordert oft fachspezifisches Wissen und Erfahrung im Bereich der Nachlassregelung. Es ist ratsam, professionelle rechtliche Unterstützung zu suchen, um Ihre Rechte als Erbe vollständig zu verstehen und durchzusetzen.

Erbengemeinschaft unter Erben zweiter Ordnung

Bei der Erbfolge, insbesondere wenn es um Erben zweiter Ordnung geht, entsteht häufig eine Erbengemeinschaft. Diese formiert sich, sobald mehrere Personen gleichzeitig zu Erben eines Nachlasses werden. Innerhalb dieser Gemeinschaft müssen alle Beteiligten gemeinsam Entscheidungen über die Nachlassverwaltung und die anschließende Erbauseinandersetzung treffen.

Die Bildung einer Erbengemeinschaft stellt die Beteiligten oft vor Herausforderungen, da die Interessen divergieren können und die rechtlichen sowie emotionalen Aspekte komplex sind. Eine transparente und gerechte Aufteilung des Erbes ist das Ziel, welches durch die kollektive Entscheidungsfindung erreicht werden soll.

Innerhalb der Nachlassverwaltung ist es entscheidend, dass alle Erben über wesentliche Schritte informiert sind und zu jedem Zeitpunkt der Auseinandersetzung ihren Beitrag zur Lösungsfindung leisten können. Dies schließt Entscheidungen über die Verwertung von Nachlassgegenständen oder die Regelung von Verbindlichkeiten ein.

Der Prozess der Erbauseinandersetzung kann sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und verlangt von den Mitgliedern der Erbengemeinschaft Geduld und Ausdauer. Während dieser Zeit bleibt der Nachlass im Besitz aller Erben, und jeder einzelne von ihnen trägt Verantwortung für den Umgang mit dem Erbe.

Einfluss von Testamenten auf gesetzliche Erben

In Deutschland räumt das Erbrecht jedem das Recht der Testierfreiheit ein, nach dem Tod über sein Vermögen zu verfügen. Doch wie beeinflusst ein Testament tatsächlich die gesetzlichen Erben im Rahmen einer Verfügung von Todes wegen? Hierbei sind insbesondere die Pflichtteilansprüche zu berücksichtigen, die wesentliche Einschränkungen dieser Freiheit darstellen können.

Die Testierfreiheit ermöglicht es einem Erblasser, in einer Verfügung von Todes wegen entscheidend über die Verteilung seines Nachlasses zu bestimmen. Dies bedeutet, dass er über das gesetzliche Maß hinaus Erben bestimmen kann, die sonst nicht erbberechtigt wären, oder umgekehrt, gesetzliche Erben benachteiligen oder ganz ausschließen kann. Mehr dazu erfahren Sie in einer umfassenden Erörterung des deutschen Erbrechts.

Jedoch ist die Testierfreiheit nicht absolut. Die gesetzlichen Regelungen zum Pflichtteil schützen bestimmte nahe Angehörige des Verstorbenen, in der Regel die Abkömmlinge und den Ehepartner. Diese haben trotz Testament Anspruch auf einen bestimmten Teil des Nachlasses, den so genannten Pflichtteil, welcher sicherstellt, dass diese Personen nicht gänzlich leer ausgehen.

Die komplexe Wechselwirkung zwischen Testierfreiheit und Pflichtteil stellt eine charakteristische Besonderheit des deutschen Erbrechts dar. Sie fördert einerseits die individuelle Gestaltungsfreiheit, setzt andererseits jedoch Grenzen zum Schutz der finanziellen Sicherheit naher Angehöriger. Detaillierte Informationen und Fallbeispiele, wie Testamente die Erbfolge verändern, sind ebenfalls auf der informativen Plattform über Erbrecht zu finden.

Sonderfälle bei Erben zweiter Ordnung

In der komplexen Welt des gesetzlichen Erbrechts gibt es einige Sonderfälle, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Diese umfassen vor allem die Positionen von adoptierten Kindern und Halbgeschwistern innerhalb der Erbfolge. Verstehen Sie die feinen Unterschiede und rechtlichen Bestimmungen, die für diese Konstellationen gelten, um mögliche Überraschungen im Erbfall zu vermeiden.

Adoptierte Kinder

Adoption spielt eine signifikante Rolle im Kontext des gesetzlichen Erbrechts. Wenn ein Kind adoptiert wird, erwirbt es die gleichen erblichen Rechte wie ein leibliches Kind der adoptierenden Eltern. Interessanterweise wird das Verwandtschaftsverhältnis zu den biologischen Eltern aufgehoben, was bedeutet, dass adoptierte Kinder nach der Adoption nicht mehr von ihren leiblichen Eltern erben können, es sei denn, dies ist in Testamenten anders verfügbar.

Halbschwester und -bruder

Das Erbrecht sieht für Halbgeschwister spezifische Regelungen vor. Halbgeschwister sind nur mit einem Elternteil des Verstorbenen verwandt und erben dementsprechend auch nur von diesem Elternteil. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Planung von Testamenten und Erbfolgen berücksichtigt werden sollte, um sicherzustellen, dass die Verfügungen den tatsächlichen Wünschen des Erblassers entsprechen.

Diese Sonderfälle innerhalb des gesetzlichen Erbrechts illustrieren, wie individuell und detailreich die Regelungen sein können. Sie unterstreichen die Bedeutung einer genauen Auseinandersetzung mit den eigenen familienrechtlichen Verhältnissen und einer fachkundigen rechtlichen Beratung. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass der letzte Wille effektiv umgesetzt und das Vermögen gerecht innerhalb der Familie verteilt wird.

Fazit: Bedeutung der Erben zweiter Ordnung

Im Kontext des Erbrechts bildet die gesetzliche Erbfolge eine essenzielle Grundlage, die den legalen Rahmen für die Verteilung des Nachlasses definiert. Die Erben zweiter Ordnung treten ins Erbrecht, wenn keine Erben erster Ordnung vorhanden oder diese nicht erbberechtigt sind. Ihr Erbanspruch ist in solchen Fällen von besonderer Bedeutung und verdient daher eine genaue Betrachtung.

Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

Die vorangegangenen Abschnitte haben die Stellung und die Rechte der Erben zweiter Ordnung beleuchtet, von der genauen Definition über ihre Einordnung im Gefüge der Erbordnungen bis hin zu den individuellen Rechten und Pflichten, die mit einem Erbanspruch einhergehen. Dabei haben wir gesehen, dass das Verständnis der gesetzlichen Erbfolge und der komplexen Regelungen bei Erbgemeinschaften oder im Falle von Testamenten unerlässlich ist. Die Auseinandersetzung mit diesen Aspekten hilft, Unsicherheiten vorzubeugen und unterstützt bei der Durchsetzung oder der Ausschlagung von Erbansprüchen.

Ausblick auf rechtliche Entwicklungen

Das Erbrecht ist beständig in Bewegung und Änderungen in der Gesetzgebung können Auswirkungen auf den Status und die Ansprüche von Erben zweiter Ordnung haben. Eine kontinuierliche Information über aktuelle und zukünftige Entwicklungen ist somit für potenzielle Erben von großer Relevanz. Umfassende und aktuelle Informationen zum Erbrecht und weiterführende rechtliche Beratung finden Sie auf rechtstipps.net, einer Plattform, die sich dem Ziel verschrieben hat, juristische Inhalte verständlich aufzubereiten und Zugang zu qualifizierter Rechtsberatung zu bieten.