Dass das deutsche Zivilrecht von Präzision und einem festen Regelwerk geprägt ist, zeigt sich besonders deutlich an den Bestimmungen rund um die Pflichtverletzung und deren juristische Aufarbeitung. Der § 280 BGB ist in diesem Zusammenhang eine der wesentlichen Normen, die sich mit den Konsequenzen einer solchen Pflichtverletzung im Rahmen von Schuldverhältnissen auseinandersetzen.

- Einführung in § 280 BGB

- Voraussetzungen einer Pflichtverletzung

- Schadensersatzansprüche bei Pflichtverletzungen

- Verschulden als Voraussetzung für Schadensersatz

- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

- Haftungsausschluss und -beschränkung

- Besondere Fälle der Pflichtverletzung

- Beispiele aus der Rechtsprechung

- Vergleich zu anderen rechtlichen Vorschriften

- Praktische Tipps für die Anwendung von § 280 BGB

- Fazit zu § 280 BGB

Ein Schadensersatzanspruch kommt gemäß § 280 BGB dann in Betracht, wenn eine vertragliche Verpflichtung nicht eingehalten wird – sei es durch eine gänzlich unterlassene Leistung, eine mangelhafte Leistungserbringung oder durch eine Verzögerung. Es handelt sich um Regelungen, die nicht auf ein Rechtsverhältnis beschränkt sind, sondern eine breite Anwendbarkeit in verschiedenen Rechtsbereichen besitzen, wodurch ihre Bedeutung noch verstärkt wird.

Die durchaus komplexe Materie der Pflichtverletzung erfordert ein tiefgehendes Verständnis der jeweiligen Rechtslage, denn nur so lassen sich effektive Schadensersatzansprüche formulieren und durchsetzen. Vor allem die Beweislast und mögliche Haftungsausschlüsse spielen hier eine Rolle und beeinflussen die gerichtlichen Urteile maßgeblich. Es ist ein Gebiet, das gleichzeitig Fingerspitzengefühl und juristische Expertise verlangt.

Gerade für rechtssuchende Privatpersonen ist es von großer Bedeutung, dass die Informationen zu diesen komplexen Sachverhalten klar und verständlich aufbereitet sind. Unser Anliegen ist es, Sie nicht nur über die theoretischen Grundlagen aufzuklären, sondern Ihnen auch praxisnahe Ratschläge an die Hand zu geben, um einen qualifizierten rechtlichen Beistand zu gewährleisten.

Einführung in § 280 BGB

Der § 280 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) reguliert grundlegend die Voraussetzungen, unter denen Schadensersatz bei Pflichtverletzungen geschuldet wird. Diese Norm ist essentiell für die Aufrechterhaltung eines gerechten Schuldverhältnisses und zentral für das Konzept der deliktischen Haftung im deutschen Rechtssystem. Sie verdeutlicht, wie tiefgreifend bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen in die Privatautonomie und Vertragsgestaltung eingreifen.

Im Kern sichert § 280 BGB die Umsetzung von Schadensersatzansprüchen, wenn eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht nicht erfüllt wird. Die Bestimmung zeigt auf, dass der Gesetzgeber ein ausgeglichenes Schuldverhältnis zwischen den Parteien fördern will, indem er klare Rahmenbedingungen für die Haftung und entsprechende Rechtsfolgen schafft.

Bedeutung im deutschen Zivilrecht

Die Regelung des § 280 BGB ist eine der tragenden Säulen des deutschen Schadenersatzrechts. Sie bildet die juristische Grundlage für die Durchsetzung von Ansprüchen aus Schadensersatz. Diese generelle Haftungsregel ist entscheidend für die Stabilität von Geschäftsbeziehungen und das persönliche Vertrauen, das in rechtliche Transaktionen gesetzt wird.

Durch die klare Definition von Schuldverhältnissen und die Möglichkeit, Schadensersatz geltend zu machen, trägt sie wesentlich zur Rechtssicherheit bei und bildet so das Fundament für das komplexe Gefüge des Zivilrechts.

Anwendungsbereich der Vorschrift

Der Anwendungsbereich von § 280 BGB erstreckt sich auf nahezu alle Arten von Pflichtverletzungen innerhalb eines Schuldverhältnisses. Dies umfasst sowohl vertragliche Verpflichtungen als auch die sogenannten vorvertraglichen Pflichten, die im Rahmen von Vertragsanbahnungen relevant werden können.

Im Rahmen dieser Vorschrift kann sowohl bei Vorsatz als auch bei Fahrlässigkeit Schadensersatz gefordert werden, was ihre Breite und Tiefe in der praktischen Anwendung verdeutlicht. Sie ist somit fundamental für die Regulierung sowohl von alltäglichen Geschäftstransaktionen als auch von komplexeren rechtlichen Auseinandersetzungen.

Voraussetzungen einer Pflichtverletzung

Die Pflichtverletzung nach § 280 BGB erfordert das Bestehen eines Schuldverhältnisses, in welchem der Schuldner bestimmte Obliegenheiten nicht erfüllt. Eine solche Pflichtverletzung trifft sowohl auf vertragliche Ansprüche als auch auf das Terrain der unerlaubten Handlung. Die Kernfrage dreht sich um die Richtlinien, die eine Sorgfaltspflichtverletzung definieren und wie sich diese von anderen Formen der Pflichtverletzung abheben.

Insbesondere in Bezug auf vertragliche Ansprüche fungiert die Sorgfaltspflichtverletzung als zentraler Begriff. Schuldner, die in ihrer Leistung besondere Sorgfalt missachten oder Informationen zurückhalten, die für die Erbringung ihrer Leistung relevant sind, können damit erhebliche vertragliche Pflichten verletzen. In solchen Fällen bleiben die Tür für Schadensersatzansprüche weit geöffnet.

Auch bei unerlaubten Handlungen spielt die Sorgfaltspflichtverletzung eine bedeutsame Rolle. Diese reicht von der Gefährdung anderer durch Nachlässigkeit bis hin zu direkten Schäden, die durch eindeutig verwerfliches Handeln entstehen. Hierbei stehen sowohl die moralischen als auch die rechtlichen Aspekte im Vordergrund.

| Pflichtverletzungstyp | Beispiele | Mögliche Rechtsfolgen |

|---|---|---|

| Nichtleistung | Nichterfüllung eines Liefervertrags | Vertragliche Ansprüche auf Schadensersatz |

| Minderleistung | Erhebliche Qualitätsmängel | Schadensersatz wegen Nichterfüllung |

| Verzug | Verspätete Lieferung von Dienstleistungen | Schadenersatz oder Verzugsentschädigung |

| Sorgfaltspflichtverletzung | Unterlassen der gebotenen Sorgfalt | Rechtliche Konsequenzen je nach Fall |

Die Auseinandersetzung mit rechtlichen Normen verdeutlicht, dass bei vertraglichen Verpflichtungen wie auch bei unerlaubten Handlungen der Grad der Sorgfalt, der vom Schuldner erwartet wird, maßgeblich die rechtlichen Folgen einer Handlung bestimmt. Somit ist die genaue Kenntnis der Obliegenheiten und der rechtlichen Rahmenbedingungen essenziell für alle beteiligten Parteien.

Schadensersatzansprüche bei Pflichtverletzungen

Bei Pflichtverletzungen gemäß § 280 BGB stehen dem Geschädigten Schadensersatzansprüche zu. Dies betrifft sowohl materielle als auch immaterielle Verluste, die aufgrund der Nichteinhaltung vertraglicher Vereinbarungen entstanden sind. Die rechtliche Grundlage bietet dabei einen Rahmen, innerhalb dessen Schädigende zur Verantwortung gezogen werden können. Neben dem Ersatz tatsächlich entstandener Schäden umfasst dies auch Aufwendungen, die aufgrund des Vertrauens auf die Einhaltung des Vertrages geleistet wurden.

Grundsatz des Schadensersatzes

Grundlegend sieht der § 280 BGB vor, dass jedem, der durch eine Pflichtverletzung eines anderen Schaden nimmt, ein Anspruch auf Schadensersatz zusteht. Entscheidend hierbei ist, dass der Anspruch auf Schadensersatz die tatsächlich nachweisbaren Verluste des Geschädigten deckt, was eine genaue Bewertung des Einzelfalls erforderlich macht.

Aufwendungsersatz nach § 280 BGB

Ein spezieller Aspekt des § 280 BGB ist der Aufwendungsersatz. Hierunter fallen alle notwendigen Ausgaben, die der Geschädigte im Vertrauen auf die Vertragserfüllung getätigt hat und die infolge der Pflichtverletzung nutzlos geworden sind. Dazu zählen beispielsweise Vorbereitungskosten, die für die Erbringung einer nun nicht mehr erforderlichen Leistung angefallen sind.

| Art der Schäden | Umfang des Ersatzes |

|---|---|

| Materielle Schäden | Voller Ersatz der nachweisbaren materiellen Verluste |

| Immaterielle Schäden | Entschädigung in angemessener Höhe, abhängig von der Schwere der Beeinträchtigung |

| Aufwendungen | Ersatz von Ausgaben, die vergeblich geleistet wurden |

Verschulden als Voraussetzung für Schadensersatz

Der Begriff Verschulden spielt eine entscheidende Rolle im Rahmen des Anspruchs auf Schadensersatz. Dabei geht es primär um die Frage, ob eine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt und somit ein Schadensersatzanspruch gerechtfertigt ist. Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht kategorisiert das Gesetz in differenzierter Weise, je nach Grad und Umfang der Verantwortlichkeit des Handelnden.

Das deutsche Recht unterscheidet hinsichtlich des Verschuldens grundsätzlich zwischen fahrlässigem und vorsätzlichem Handeln. Diese Unterscheidung ist zentral für die Beurteilung von Haftungsfragen und Schadensersatzansprüchen im Falle einer Verletzung gesetzlich oder vertraglich festgelegter Pflichten.

| Verschuldensgrad | Definition | Beispiele |

|---|---|---|

| Leichte Fahrlässigkeit | Unachtsamkeit, bei der die übliche Sorgfalt außer Acht gelassen wird | Übersehen einer roten Ampel |

| Grobe Fahrlässigkeit | Deutliches Missachten der gebotenen Sorgfalt | Unterlassene Kontrolle eines technischen Geräts in einer Fabrik |

| Vorsatz | Bewusste Missachtung oder Risikoinaufnahme | Diebstahl oder Betrug |

Die Bewertung des Verschuldens hat direkte Auswirkungen auf den Umfang des Schadensersatzanspruchs. Während leichte Fahrlässigkeit oft milder bewertet wird, können grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Handeln zu beträchtlich höheren Entschädigungen führen. Somit ist die korrekte Einschätzung des Verschuldensgrades von zentraler Bedeutung für die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen.

Es bleibt festzuhalten, dass die Feststellung eines Verschuldens nach § 280 BGB eine delikate Angelegenheit ist, die eine umfassende Betrachtung des Einzelfalls erfordert, um gerechte und angemessene Ergebnisse zu erzielen. Die Schadensersatzansprüche hängen stark von der genauen Art des Verschuldens ab.

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs nach § 280 BGB setzt voraus, dass die involvierten Parteien die spezifischen Fristen und Rechtsfolgen beachten. Besonders im Kontext der Rechtsfolgen ist das Verständnis der zeitlichen Beschränkungen und der Beweisführung entscheidend.

Fristen für die Geltendmachung

Die rechtzeitige Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs ist essenziell, um die Möglichkeit des Verfalls durch Verjährung zu verhindern. Hierzu ist es ratsam, sich über relevante Fristen auf dieser Website zu informieren. Diese Fristen variieren je nach Schadensfall und müssen präzise eingehalten werden, um die Rechtsfolgen erfolgreich durchsetzen zu können.

Beweislast und deren Auswirkungen

Ein weiterer bedeutender Aspekt in der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist die Beweislast. Im Falle von Pflichtverletzungen kehrt sich die Beweislast häufig um, sodass der Schuldner beweisen muss, dass ihn kein Verschulden trifft. Diese Umkehr der Beweislast kann für den Geschädigten entscheidend sein und erleichtert die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs erheblich.

| Schadensfall | Frist | Beweislast |

|---|---|---|

| Vertragsverletzung | 3 Jahre ab Kenntnis | Beim Schuldner |

| Sachschaden | 3 Jahre ab Schadensentstehung | Beim Geschädigten |

| Persönlichkeitsrechtsverletzung | 1 Jahr ab Kenntnis | Beim Schuldner |

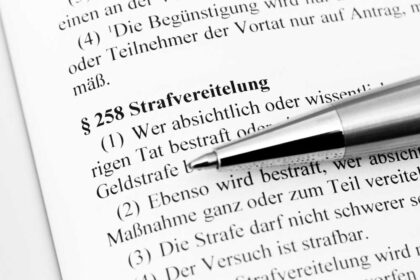

Haftungsausschluss und -beschränkung

Im Rahmen des § 280 BGB besteht die Möglichkeit, durch vertragliche Vereinbarungen die Haftung zu beschränken oder auszuschließen. Diese Regelungen sind besonders relevant in Vertragsverhältnissen, um das Risiko für die beteiligten Parteien kalkulierbar zu gestalten. Doch es ist essenziell, die rechtlichen Grenzen dieser Haftungsmodifikationen zu verstehen, um wirksame und gesetzeskonforme Abmachungen zu treffen.

Möglichkeiten des Haftungsausschlusses

Ein Haftungsausschluss kann vertraglich vereinbart werden, wobei explizit festgelegt wird, dass keine Haftung in bestimmten Fällen oder bei leichter Fahrlässigkeit übernommen wird. Solche Klauseln finden häufig Anwendung in Dienstleistungsverträgen oder bei Kaufverträgen, um den Anbieter vor unvorhergesehenen Haftungsrisiken zu schützen.

Grenzen der Haftung

Solche Haftungsbeschränkungen sind nicht grenzenlos gültig. Sie sind unwirksam, wenn sie Haftung für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten ausschließen. Zudem sind Ausschlüsse im Falle von Körperschäden oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) durch das Gesetz stark eingeschränkt. Dies stellt sicher, dass der Grundgedanke des Schutzes durch Haftung nicht gänzlich unterwandert wird.

Um die Feinheiten des Haftungsausschlusses und der Haftungsbeschränkung nach § 280 BGB vollumfänglich zu verstehen und rechtssichere Vereinbarungen zu gestalten, ist es oft ratsam, fachspezifischen Rechtsrat einzuholen. Damit können Sie nicht nur Ihre Interessen effektiv wahren, sondern auch unerwünschte rechtliche Überraschungen vermeiden.

Besondere Fälle der Pflichtverletzung

Im Kontext des § 280 BGB nehmen sowohl Hauptleistungspflichten als auch Nebenleistungspflichten eine zentrale Rolle ein. Insbesondere die Nebenpflichtverletzung kann weitreichende Folgen für die Erfüllung der Hauptpflichten nach sich ziehen und unter Umständen erhebliche Schadensersatzansprüche begründen.

Diese Wechselwirkung zwischen Nebenpflichtverletzung und Hauptleistungspflichten wird besonders deutlich, wenn eine mangelnde Sorgfalt oder Informationspflicht seitens einer Partei die andere Partei in ihrem vertraglichen Anspruch beeinträchtigt. Die folgende Tabelle verdeutlicht die unterschiedlichen Kategorien der Pflichten sowie die möglichen Konsequenzen bei deren Verletzung:

| Pflichtkategorie | Beispiel einer Verletzung | Mögliche Konsequenzen für die Hauptleistung |

|---|---|---|

| Nebenpflichten | Vernachlässigung der Sorgfalt | Beeinträchtigung der Hauptleistung oder Abbruch der Vertragsbeziehung |

| Hauptleistungspflichten | Verspätete Lieferung | Möglicher Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung |

| Informationspflichten | Unzureichende Produktinformation | Schadensersatzanspruch wegen des Kaufs eines ungeeigneten Produkts |

Es ist somit unerlässlich, dass beide Parteien ihre jeweiligen Verpflichtungen verantwortungsbewusst wahrnehmen, um kostspielige Rechtsstreitigkeiten und Schadensersatz zu vermeiden. Ein vertieftes Verständnis für die Unterscheidung und den Umgang mit Haupt- und Nebenpflichtverletzungen ist daher von großer Bedeutung.

Beispiele aus der Rechtsprechung

In der Rechtsprechung finden sich zahlreiche Urteile, die sich auf § 280 BGB beziehen und wichtige Orientierungspunkte für die rechtliche Handhabung von Pflichtverletzungen bieten. Diese Urteile verdeutlichen die Tragweite und die feinen Nuancen, die § 280 BGB in der praktischen Anwendung entfaltet.

Eine tiefgehende Betrachtung spezifischer Fälle zeigt auf, wie Gerichte Entscheidungen treffen und welche Präzedenzfälle in der Rechtsprechung gesetzt wurden. Diese Urteile sind nicht nur für Rechtsanwälte von Interesse, sondern auch für jeden, der sich mit den möglichen Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen auseinandersetzt. Verständnis für diese Urteile zu entwickeln ist essenziell, um das deutsche Zivilrecht und insbesondere § 280 BGB besser zu verstehen.

- Ein wegweisendes Urteil verdeutlichte die Bedeutung der Beweislast im Kontext von § 280 BGB.

- In einem anderen Fall wurde diskutiert, inwiefern die Schadenshöhe angemessen zu berechnen ist, wenn eine Pflichtverletzung festgestellt wurde.

- Ein weiteres signifikantes Urteil beschäftigte sich mit den Ausnahmen, wann ein Schuldner trotz einer Pflichtverletzung von der Haftung befreit werden kann.

Diese Beispiele aus der Rechtsprechung sind lehrreich und zeigen auch die evolutionäre Natur von Gesetzesinterpretationen und -anwendungen in realen Szenarien. Sie illustrieren, wie § 280 BGB als Grundlage für Schadensersatzansprüche bei Pflichtverletzungen dient und welche Kriterien die Rechtsprechung in Betracht zieht, um gerechte Urteile zu finden.

Vergleich zu anderen rechtlichen Vorschriften

Ein tiefergehender Blick auf § 281 BGB, der Schadensersatz statt Leistung regelt, offenbart signifikante Unterschiede zu verwandten Haftungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Dieser Abschnitt beleuchtet, wie § 281 BGB im Kontext anderer gesetzlicher Regelungen steht und welche spezifischen Anwendungsfälle sich daraus ergeben.

Im Vergleich zu anderen Haftungsvorschriften, reflektiert § 281 BGB die Notwendigkeit einer präzisen Abwägung zwischen den Rechten des Gläubigers und den Pflichten des Schuldners. Während § 280 BGB die Basis für Schadensersatzansprüche bei Pflichtverletzungen bildet, fokussiert § 281 BGB speziell auf Fälle, in denen Schadensersatz statt der eigentlichen Leistung gefordert wird.

§ 281 BGB: Schadensersatz statt Leistung

§ 281 BGB ist besonders relevant, wenn der Schuldner die ihm obliegende Leistung nicht wie vereinbart erbringt und dadurch dem Gläubiger ein Schaden entsteht. Im Kontrast zu § 280 BGB setzt § 281 die erfolglose Fristsetzung zur Nacherfüllung voraus, was ihn von anderen Vorschriften abhebt.

Unterschiede zu weiteren Haftungsvorschriften

Weitere Haftungsvorschriften, wie die Regelungen des § 323 BGB, der sich mit den Rechten bei Rücktritts vom Vertrag beschäftigt, zeigen, dass der rechtliche Rahmen im BGB sehr differenziert ist. Jede Regelung hat ihren eigenen Anwendungsbereich und entsprechende Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Ein umfassender Vergleich dieser Regelungen ist essentiell, um die angemessenen Haftungsvorschriften in spezifischen Szenarien anwenden zu können.

| Vorschrift | Ziel | Anwendungsbereich |

|---|---|---|

| § 280 BGB | Schadensersatz bei Pflichtverletzung | Allgemeine Pflichtverletzungen |

| § 281 BGB | Schadensersatz statt Leistung | Verzug der Leistungserbringung |

| § 323 BGB | Rücktritt vom Vertrag | Nichterfüllung wesentlicher Vertragspflichten |

Der Vergleich und das Verständnis dieser unterschiedlichen Haftungsvorschriften setzen ein fundiertes juristisches Wissen voraus und unterstreichen die Notwendigkeit anwaltlicher Beratung, um adäquate Lösungen in rechtlichen Auseinandersetzungen sicherzustellen.

Praktische Tipps für die Anwendung von § 280 BGB

In der Anwendung des § 280 BGB ist ein fundiertes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen unerlässlich. Hier erhalten sowohl Gläubiger als auch Schuldner wertvolle Tipps und Strategien, um ihre Interessen effektiv zu vertreten und rechtliche Stolperfallen zu vermeiden.

Handlungsempfehlungen für Gläubiger: Als Gläubiger ist es wichtig, dass Sie Ihre Ansprüche präzise dokumentieren und sich dabei auf konkret nachweisbare Fakten und Beweise stützen. Die Dokumentation des Schadens und eine klare Darlegung der Pflichtverletzung sind dabei unerlässlich. Bewahren Sie alle relevanten Unterlagen sorgfältig auf und achten Sie darauf, die geltenden Fristen zur Geltendmachung Ihrer Ansprüche einzuhalten. Zögern Sie nicht, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um Ihre Ansprüche nach § 280 BGB effektiv durchzusetzen.

Strategien für Schuldner: Sollten Sie als Schuldner mit einem Anspruch konfrontiert werden, empfiehlt es sich, proaktiv zu handeln. Kommunizieren Sie offen mit dem Gläubiger, um möglicherweise Missverständnisse auszuräumen oder eine konsensfähige Lösung zu finden. Die Überprüfung der Anspruchsgrundlage und der vorgebrachten Beweise ist hierbei von zentraler Bedeutung. Gegebenenfalls sollte eine außergerichtliche Einigung angestrebt oder, falls erforderlich, professionelle rechtliche Unterstützung in Anspruch genommen werden, um eine angemessene Verteidigung zu gewährleisten.

Diese Strategien und Tipps zur Anwendung von § 280 BGB helfen sowohl Gläubigern als auch Schuldnern, ihre rechtlichen Interessen umfassend zu wahren und potenzielle Konflikte effizient zu managen.

Fazit zu § 280 BGB

Im Kontext der Vertragspraxis erweist sich § 280 BGB als fundamentale Komponente für die Wahrung von Sicherheit und Gerechtigkeit zwischen Vertragsparteien. Dieser Paragraph bildet das rechtliche Fundament, welches die Haftung bei Pflichtverletzungen klar reguliert und somit für eine kalkulierbare Risikoverteilung sorgt. Gerade diese Klarheit ist entscheidend für das Vertrauen, das den Geschäftsbeziehungen in Deutschland zugrunde liegt.

Bedeutung für die Vertragspraxis

Die dargelegte Reichweite und die Mechanismen des § 280 BGB zeigen, dass bei dessen Anwendung präzises Fachwissen unabdingbar ist. Um Risiken in der Vertragsgestaltung zu minimieren und die Rechte sowie Pflichten effektiv zu regulieren, müssen juristische Fachpersonen die Vorschrift in ihrer Komplexität verstehen und anwenden. Diese Expertise gewährleistet, dass die Vertragspraxis nicht nur formell rechtskonform, sondern auch inhaltlich fair und ausgewogen bleibt.

Ausblick auf mögliche Reformen

In Bezug auf zukünftige juristische Entwicklungen liegt der Fokus auf möglichen Reformen, die eine weitere Präzisierung des Haftungsrechts nach sich ziehen könnten. Solche Anpassungen würden darauf abzielen, spezifische Problemstellungen im Vertragsrecht anzugehen und eine noch präzisere Haftungszuweisung zu ermöglichen. Fortlaufende Diskussionen über diese Reformen reflektieren die kontinuierliche Bemühung, das deutsche Vertragsrecht an sich wandelnde Rahmenbedingungen anzupassen und somit die Rechtssicherheit laufend zu optimieren.