Das Verwaltungsrecht bildet neben dem Verfassungsrecht einen wesentlichen Bestandteil des öffentlichen Rechts in Deutschland. Es regelt die Beziehungen zwischen dem Staat und seinen Bürgern sowie die Funktionsweise der verschiedenen Verwaltungsinstitutionen und deren Verhältnis zueinander. Als Recht der Exekutive schafft es den rechtlichen Rahmen für das Handeln der öffentlichen Verwaltung und gewährleistet gleichzeitig den Rechtsschutz der Bürger gegenüber staatlichen Maßnahmen.

Verwaltungsgebäude als Sitz der öffentlichen Verwaltung

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Grundprinzipien das Verwaltungsrecht prägen, wie Verwaltungsverfahren ablaufen, welche Arten von Verwaltungsakten es gibt und welche Rechtsschutzmöglichkeiten Ihnen als Bürger zur Verfügung stehen. Mit praktischen Beispielen und verständlichen Erklärungen führen wir Sie durch dieses komplexe, aber für den Alltag bedeutsame Rechtsgebiet.

Grundprinzipien des Verwaltungsrechts

Das Verwaltungsrecht basiert auf fundamentalen Prinzipien, die das Handeln der Verwaltung leiten und begrenzen. Diese Grundsätze dienen dem Schutz der Bürger vor willkürlichen Eingriffen und gewährleisten eine rechtsstaatliche Verwaltungspraxis.

Die Grundprinzipien des Verwaltungsrechts sichern Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung umfasst zwei wesentliche Aspekte:

- Vorrang des Gesetzes: Die Verwaltung darf nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Jede Verwaltungshandlung muss im Einklang mit den geltenden Gesetzen stehen.

- Vorbehalt des Gesetzes: Die Verwaltung darf nur tätig werden, wenn sie dazu durch ein Gesetz ermächtigt ist. Besonders bei Eingriffen in die Rechte der Bürger ist eine gesetzliche Grundlage zwingend erforderlich.

Beispiel: Eine Behörde kann nicht einfach eine Demonstration verbieten, weil sie dies für angemessen hält. Sie benötigt dafür eine gesetzliche Grundlage, wie sie etwa im Versammlungsgesetz zu finden ist, und muss die dort genannten Voraussetzungen beachten.

Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ist in Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes verankert: „Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“

Verhältnismäßigkeitsprinzip

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip verlangt, dass jede Maßnahme der Verwaltung:

- Geeignet sein muss, um den angestrebten Zweck zu erreichen

- Erforderlich sein muss, d.h. es darf kein milderes Mittel geben, das ebenso wirksam ist

- Angemessen sein muss, d.h. der Nachteil für den Betroffenen darf nicht außer Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen

Beispiel: Wenn eine Behörde eine Gaststätte wegen Hygienemängeln schließen möchte, muss sie prüfen, ob nicht auch eine Verwarnung mit Fristsetzung zur Behebung der Mängel ausreichen würde.

Verwaltungsrecht verständlich erklärt

Laden Sie unseren kostenlosen Leitfaden „Grundprinzipien des Verwaltungsrechts“ herunter und erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Rechtsgrundsätze mit praktischen Beispielen.

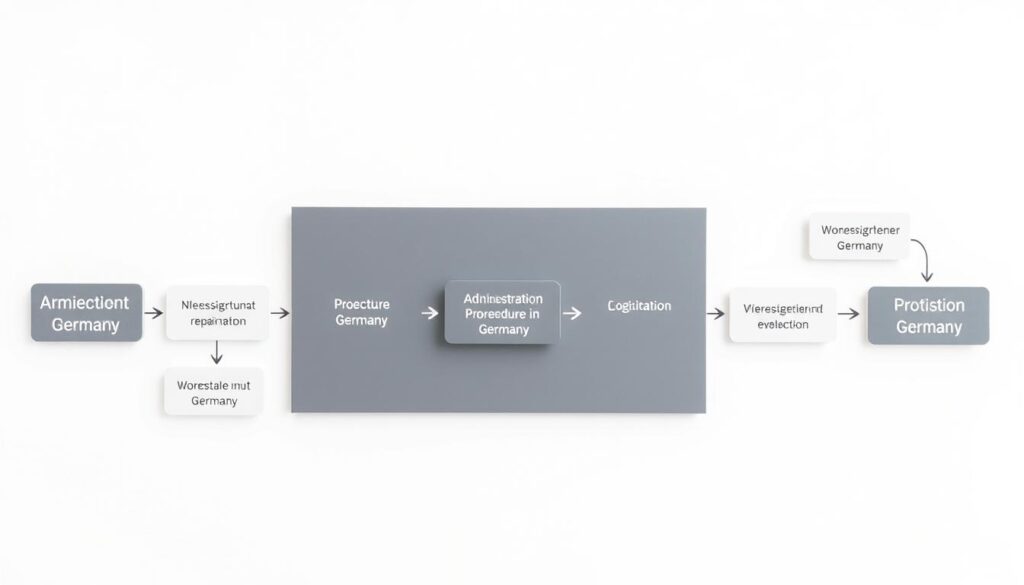

Das Verwaltungsverfahren

Das Verwaltungsverfahren umfasst alle Maßnahmen, die auf den Erlass eines Verwaltungsaktes oder den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet sind. Es ist im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) geregelt und soll ein rechtmäßiges und zweckmäßiges Handeln der Verwaltung sicherstellen.

Ablauf eines typischen Verwaltungsverfahrens

Arten von Verwaltungsverfahren

Nichtförmliches Verfahren

Das Standardverfahren ohne besondere Formvorschriften. Die Behörde ist an bestimmte Grundsätze gebunden, hat aber Spielraum bei der Gestaltung des Verfahrens.

Beispiel: Beantragung einer Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus.

Förmliches Verfahren

Ein Verfahren mit strengeren Formvorschriften, das nur durchgeführt wird, wenn es gesetzlich angeordnet ist. Es beinhaltet in der Regel eine mündliche Verhandlung.

Beispiel: Genehmigungsverfahren für bestimmte industrielle Anlagen.

Planfeststellungsverfahren

Ein besonders formalisiertes Verfahren für größere Infrastrukturvorhaben mit Beteiligung der Öffentlichkeit und Abwägung verschiedener Interessen.

Beispiel: Bau einer neuen Autobahn oder Bahnstrecke.

Grundsätze des Verwaltungsverfahrens

- Untersuchungsgrundsatz: Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen (§ 24 VwVfG).

- Beratungs- und Auskunftspflicht: Die Behörde soll die Abgabe von Erklärungen und Anträgen erleichtern (§ 25 VwVfG).

- Akteneinsichtsrecht: Beteiligte haben das Recht auf Einsicht in die Akten, soweit diese für die Geltendmachung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich sind (§ 29 VwVfG).

- Anhörungspflicht: Vor Erlass eines belastenden Verwaltungsakts ist dem Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern (§ 28 VwVfG).

„Das Verwaltungsverfahren ist nicht Selbstzweck, sondern dient der Verwirklichung materieller Gerechtigkeit im Einzelfall.“

Die Anhörung ist ein wichtiger Bestandteil des Verwaltungsverfahrens

Der Verwaltungsakt als zentrale Handlungsform

Der Verwaltungsakt ist die wichtigste Handlungsform der Verwaltung und in § 35 VwVfG legal definiert als „jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.“

Ein Verwaltungsakt in Form eines offiziellen Bescheids

Merkmale eines Verwaltungsakts

Ein Verwaltungsakt muss folgende Merkmale aufweisen:

- Hoheitliche Maßnahme: Ausübung staatlicher Gewalt

- Durch eine Behörde: Staatliche Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt

- Regelung: Verbindliche Festlegung von Rechten oder Pflichten

- Einzelfall: Konkrete Situation, nicht allgemeine Regelung

- Öffentliches Recht: Betrifft das Verhältnis Staat-Bürger

- Außenwirkung: Wirkung über den behördlichen Bereich hinaus

Beispiele für Verwaltungsakte:

- Baugenehmigung

- Steuerbescheid

- Führerscheinentzug

- Einbürgerungsbescheid

- Versammlungsverbot

- Gewerbeuntersagung

Keine Verwaltungsakte sind hingegen:

- Rechtsverordnungen (allgemeine Regelungen)

- Realakte (tatsächliche Handlungen ohne Regelungscharakter)

- Interne Weisungen (keine Außenwirkung)

- Privatrechtliches Handeln der Verwaltung

Arten von Verwaltungsakten

Nach Wirkungsweise

- Befehlende Verwaltungsakte: Verpflichten zu einem bestimmten Verhalten (z.B. Abrissverfügung)

- Gestattende Verwaltungsakte: Erlauben ein bestimmtes Verhalten (z.B. Baugenehmigung)

- Feststellende Verwaltungsakte: Stellen rechtlich erhebliche Eigenschaften fest (z.B. Anerkennung als Schwerbehinderter)

Nach Wirkung für den Betroffenen

- Begünstigende Verwaltungsakte: Gewähren einen Vorteil (z.B. Bewilligung von Wohngeld)

- Belastende Verwaltungsakte: Auferlegen eine Pflicht oder versagen einen Vorteil (z.B. Steuererhebung)

Nach Form

- Schriftliche Verwaltungsakte: Die häufigste Form (z.B. Bescheid)

- Elektronische Verwaltungsakte: Zunehmend verbreitet

- Mündliche Verwaltungsakte: In Eilfällen (z.B. polizeiliche Anordnung)

- Konkludente Verwaltungsakte: Durch schlüssiges Verhalten (z.B. Verkehrszeichen)

Verwaltungsakte richtig verstehen

Erhalten Sie unsere Checkliste „Umgang mit Verwaltungsakten“ mit praktischen Tipps zur Prüfung von Bescheiden und Informationen zu Ihren Handlungsmöglichkeiten.

Rechtsschutz im Verwaltungsrecht

Das deutsche Verwaltungsrecht bietet umfassende Möglichkeiten, sich gegen Entscheidungen der Verwaltung zu wehren. Der Rechtsschutz gliedert sich in den vorgerichtlichen (Widerspruchsverfahren) und den gerichtlichen Rechtsschutz (Klage vor den Verwaltungsgerichten).

Verwaltungsgericht als Ort des gerichtlichen Rechtsschutzes

Widerspruchsverfahren

Das Widerspruchsverfahren ist in den §§ 68 ff. VwGO geregelt und dient als vorgeschaltetes Verfahren vor einer Klage. Es ermöglicht der Behörde, ihre Entscheidung noch einmal zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Ablauf des Widerspruchsverfahrens:

- Einlegung des Widerspruchs innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts

- Prüfung durch die Ausgangsbehörde (Abhilfeprüfung)

- Bei Nichtabhilfe: Entscheidung durch die Widerspruchsbehörde

- Erlass eines Widerspruchsbescheids

Wichtig: Die Widerspruchsfrist beträgt in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe des Verwaltungsakts. Wird diese Frist versäumt, wird der Verwaltungsakt in der Regel bestandskräftig!

In einigen Bundesländern wurde das Widerspruchsverfahren für bestimmte Bereiche abgeschafft. Hier muss direkt Klage erhoben werden. Die Rechtsmittelbelehrung im Bescheid gibt Auskunft über den richtigen Rechtsweg.

Klagearten vor den Verwaltungsgerichten

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht

Anfechtungsklage

Ziel: Aufhebung eines belastenden Verwaltungsakts

Beispiel: Klage gegen einen Bußgeldbescheid wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit

Rechtsgrundlage: § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO

Verpflichtungsklage

Ziel: Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts

Beispiel: Klage auf Erteilung einer Baugenehmigung

Rechtsgrundlage: § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO

Feststellungsklage

Ziel: Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses

Beispiel: Feststellung der Rechtswidrigkeit einer bereits erledigten Maßnahme

Rechtsgrundlage: § 43 VwGO

Weitere Klagearten sind die Leistungsklage (auf Vornahme einer Handlung, die kein Verwaltungsakt ist) und die Normenkontrollklage (Überprüfung von Rechtsvorschriften unterhalb des Gesetzes).

Instanzenzug der Verwaltungsgerichtsbarkeit

- Erste Instanz: Verwaltungsgericht (VG)

- Zweite Instanz: Oberverwaltungsgericht (OVG) bzw. Verwaltungsgerichtshof (VGH)

- Dritte Instanz: Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)

Der Zugang zur zweiten und dritten Instanz ist durch Zulassungserfordernisse beschränkt. Eine Berufung oder Revision ist nur möglich, wenn sie zugelassen wird oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Rechtliche Unterstützung im Verwaltungsrecht

Benötigen Sie Hilfe bei einem verwaltungsrechtlichen Problem? Laden Sie unseren Leitfaden „Rechtsschutz im Verwaltungsrecht“ herunter und erfahren Sie, wie Sie Ihre Rechte effektiv wahrnehmen können.

Fazit: Die Bedeutung des Verwaltungsrechts

Das Verwaltungsrecht bildet das Fundament für das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern. Es schafft Rechtssicherheit, indem es das Handeln der Verwaltung an klare Regeln bindet und gleichzeitig den Bürgern effektive Rechtsschutzmöglichkeiten gewährt. In einer modernen Demokratie ist ein funktionierendes Verwaltungsrecht unerlässlich, um die Balance zwischen staatlicher Handlungsfähigkeit und individuellen Freiheitsrechten zu wahren.

Das Verwaltungsrecht regelt das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern

Die Kenntnis grundlegender verwaltungsrechtlicher Prinzipien ist für jeden Bürger von Vorteil, da nahezu jeder im Laufe seines Lebens mit Verwaltungsentscheidungen konfrontiert wird – sei es bei der Beantragung eines Bauvorhabens, im Umgang mit Steuerbescheiden oder bei der Inanspruchnahme staatlicher Leistungen.

Das Verwaltungsrecht unterliegt einem ständigen Wandel, der durch gesellschaftliche Entwicklungen, technologischen Fortschritt und europäische Einflüsse geprägt ist. Die Digitalisierung der Verwaltung, die zunehmende Bedeutung des EU-Rechts und neue Herausforderungen wie der Klimaschutz werden das Verwaltungsrecht auch in Zukunft weiter formen und entwickeln.

Bleiben Sie informiert

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um regelmäßig Updates zu aktuellen Entwicklungen im Verwaltungsrecht zu erhalten. Wir informieren Sie über wichtige Gesetzesänderungen, neue Rechtsprechung und praktische Tipps.

Häufig gestellte Fragen zum Verwaltungsrecht

Was unterscheidet das Verwaltungsrecht vom Zivilrecht?

Das Verwaltungsrecht regelt das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern (Über-/Unterordnungsverhältnis), während das Zivilrecht die Rechtsbeziehungen zwischen gleichgeordneten Rechtssubjekten (Privatpersonen, Unternehmen) regelt. Im Verwaltungsrecht handelt der Staat hoheitlich, im Zivilrecht auf Augenhöhe mit anderen Rechtssubjekten.

Wie lange habe ich Zeit, gegen einen Verwaltungsakt vorzugehen?

In der Regel haben Sie einen Monat Zeit, um Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einzulegen oder, falls kein Widerspruchsverfahren vorgesehen ist, Klage zu erheben. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Verwaltungsakts. Der Verwaltungsakt muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten, die über die Rechtsmittelmöglichkeiten informiert.

Kann ich einen Verwaltungsakt auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch anfechten?

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist wird ein Verwaltungsakt in der Regel bestandskräftig. In bestimmten Fällen ist jedoch eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand möglich, etwa wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert waren. Zudem kann in besonderen Fällen ein Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens nach § 51 VwVfG gestellt werden, beispielsweise wenn sich die Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat.

Welche Kosten entstehen bei einem Verwaltungsgerichtsverfahren?

Die Kosten eines Verwaltungsgerichtsverfahrens setzen sich aus Gerichtskosten und außergerichtlichen Kosten (insbesondere Anwaltskosten) zusammen. Die Höhe der Gerichtskosten richtet sich nach dem Streitwert und ist im Gerichtskostengesetz geregelt. Bei Erfolg der Klage trägt in der Regel die Behörde die Kosten, bei Misserfolg der Kläger. Unter bestimmten Voraussetzungen kann Prozesskostenhilfe beantragt werden.

Muss ich für ein Verwaltungsgerichtsverfahren einen Anwalt beauftragen?

Vor dem Verwaltungsgericht (erste Instanz) besteht kein Anwaltszwang. Sie können sich selbst vertreten oder durch einen Anwalt vertreten lassen. Vor dem Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichtshof und dem Bundesverwaltungsgericht besteht hingegen Anwaltszwang. Aufgrund der rechtlichen Komplexität kann die Beauftragung eines auf Verwaltungsrecht spezialisierten Anwalts auch in der ersten Instanz sinnvoll sein.