Das Verkehrsrecht bildet die rechtliche Grundlage für alle Teilnehmer im Straßenverkehr. Es regelt nicht nur, wie wir uns auf deutschen Straßen verhalten sollen, sondern auch welche Konsequenzen bei Verstößen drohen. Ob als Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger – das Verkehrsrecht betrifft jeden von uns täglich und schafft einen verbindlichen Rahmen für ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr.

In diesem Ratgeber erklären wir Ihnen die wichtigsten Bereiche des Verkehrsrechts verständlich und praxisnah. Sie erfahren, welche Gesetze und Verordnungen relevant sind, wie Bußgelder berechnet werden und welche Möglichkeiten Sie haben, wenn Sie einen Bußgeldbescheid erhalten.

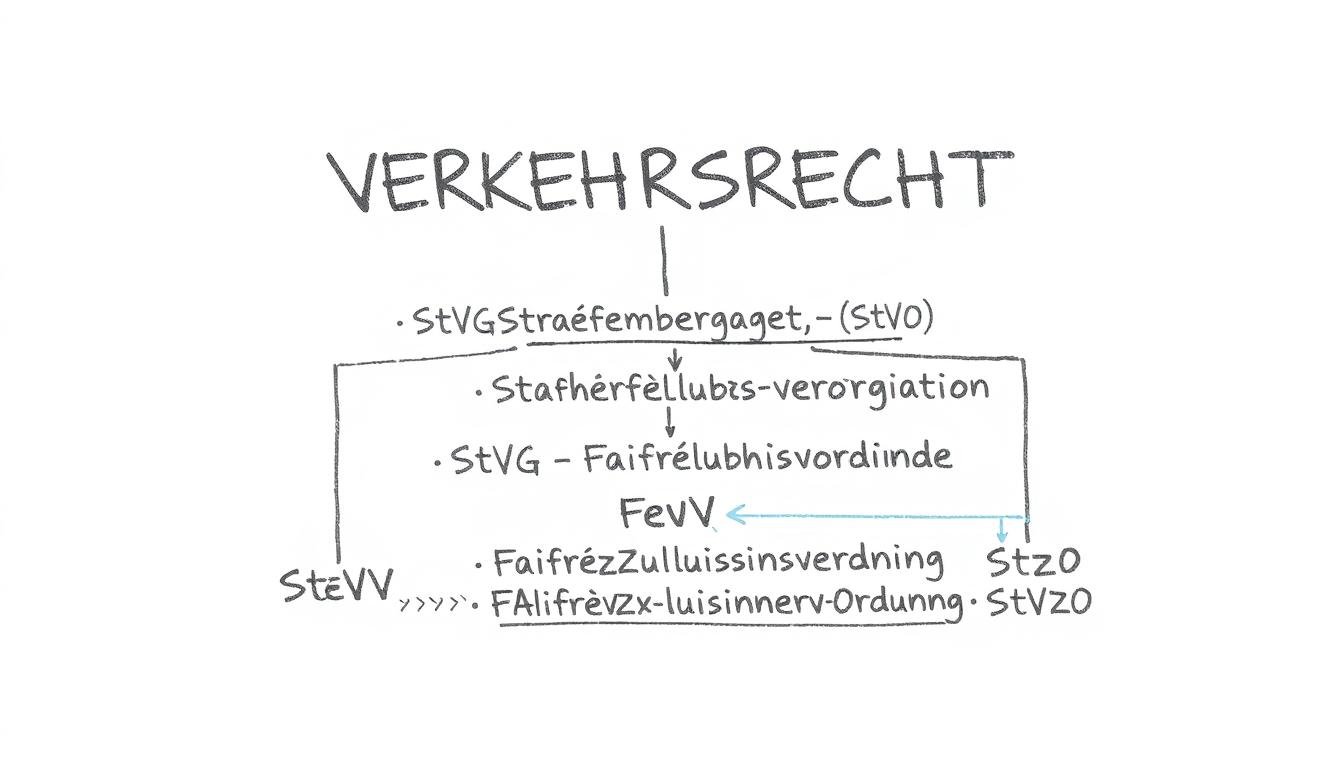

Die Grundlagen des Verkehrsrechts

Das Verkehrsrecht in Deutschland besteht aus verschiedenen Teilgebieten und Rechtsquellen. Es umfasst sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Vorschriften und bildet einen komplexen Rechtsbereich, der einer detailreichen Gesetzgebung unterliegt.

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen im Verkehrsrecht sind:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG): Das grundlegende Bundesgesetz für den Straßenverkehr

- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO): Regelt das Verhalten aller Verkehrsteilnehmer

- Fahrerlaubnisverordnung (FeV): Bestimmt die Voraussetzungen zum Führen von Kraftfahrzeugen

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV): Regelt die Zulassung von Fahrzeugen

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO): Enthält technische Anforderungen an Fahrzeuge

Diese Regelwerke bilden zusammen den rechtlichen Rahmen, der für einen sicheren und geordneten Verkehrsfluss sorgen soll. Verstöße gegen diese Vorschriften können je nach Schwere mit Verwarnungen, Bußgeldern, Punkten in Flensburg oder sogar mit Fahrverboten geahndet werden.

Unsicher bei Verkehrsrechtsfragen?

Verkehrsrecht ist komplex und ändert sich regelmäßig. Bei konkreten rechtlichen Fragen sollten Sie sich von einem Fachanwalt für Verkehrsrecht beraten lassen.

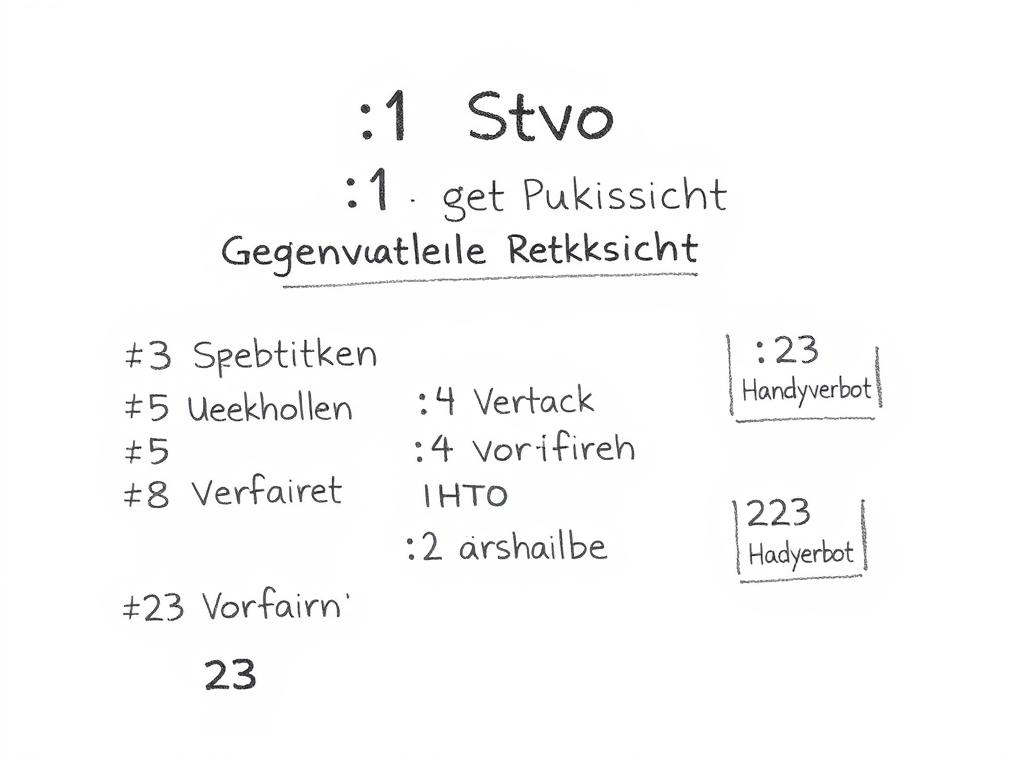

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ist das zentrale Regelwerk für alle Verkehrsteilnehmer. Sie definiert, wie wir uns im Straßenverkehr zu verhalten haben, und legt die Bedeutung von Verkehrszeichen und -einrichtungen fest.

Die StVO basiert auf dem Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme, wie in §1 StVO festgelegt:

„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“

Zu den wichtigsten Regelungsbereichen der StVO gehören:

Allgemeine Verkehrsregeln

- Geschwindigkeitsvorschriften

- Abstandsregeln

- Überholverbote

- Vorfahrtsregelungen

- Verhalten an Kreuzungen

Besondere Regelungen

- Halten und Parken

- Beleuchtungsvorschriften

- Nutzung von Mobiltelefonen

- Sicherungspflichten

- Verhalten bei Unfällen

Die StVO wird regelmäßig aktualisiert, um auf neue Entwicklungen im Straßenverkehr zu reagieren. So wurden in den letzten Jahren beispielsweise Regelungen zum Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern, zur Bildung von Rettungsgassen oder zur Nutzung von E-Scootern ergänzt.

Was sind die häufigsten Verstöße gegen die StVO?

Die häufigsten Verstöße gegen die StVO sind:

- Geschwindigkeitsüberschreitungen

- Missachtung von Vorfahrtsregeln

- Falschparken

- Nutzung des Handys während der Fahrt

- Rotlichtverstöße

- Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

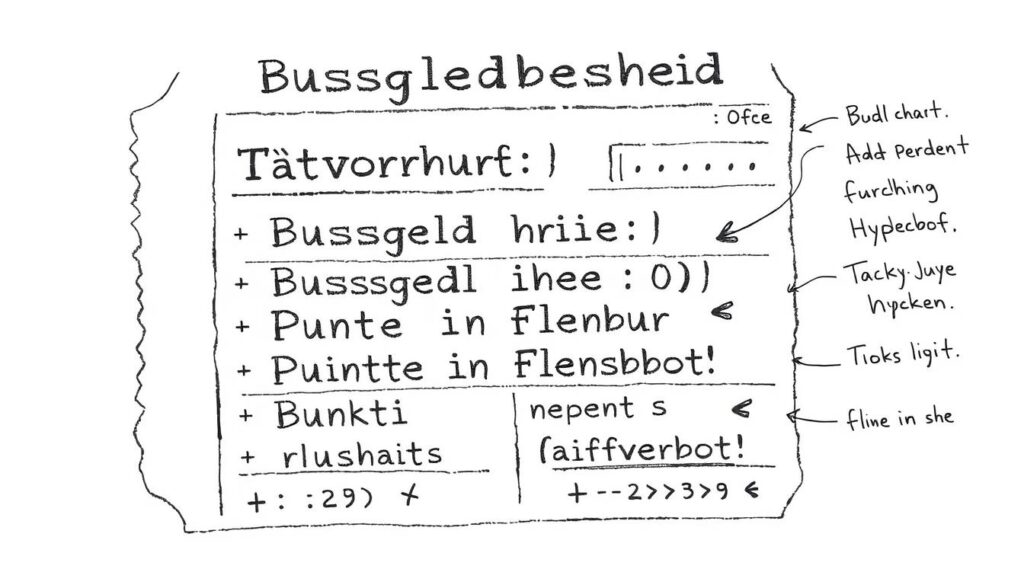

Bußgelder und Sanktionen im Verkehrsrecht

Bei Verstößen gegen das Verkehrsrecht drohen verschiedene Sanktionen, die je nach Schwere des Vergehens unterschiedlich ausfallen können. Der Bußgeldkatalog legt bundesweit einheitliche Strafen für Verkehrsverstöße fest.

Die möglichen Sanktionen umfassen:

Verwarnungsgelder

Geringfügige Verstöße werden mit Verwarnungsgeldern zwischen 5 und 55 Euro geahndet. Diese werden oft direkt vor Ort erhoben.

Bußgelder

Schwerere Verstöße ziehen Bußgelder ab 60 Euro nach sich. Diese werden per Bußgeldbescheid zugestellt.

Punkte in Flensburg

Für bestimmte Verstöße werden zusätzlich Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg eingetragen (1-3 Punkte).

| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |

| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts 21-25 km/h | 80 € | 1 | – |

| Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts 31-40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |

| Rotlichtverstoß (unter 1 Sekunde) | 90 € | 1 | – |

| Rotlichtverstoß (über 1 Sekunde) | 200 € | 2 | 1 Monat |

| Handynutzung am Steuer | 100 € | 1 | – |

| Alkohol am Steuer (ab 0,5 Promille) | 500 € | 2 | 1 Monat |

Wichtig: Der Bußgeldkatalog wird regelmäßig aktualisiert. Die hier genannten Beträge können sich ändern. Aktuelle Informationen finden Sie auf den offiziellen Seiten des Bundesverkehrsministeriums.

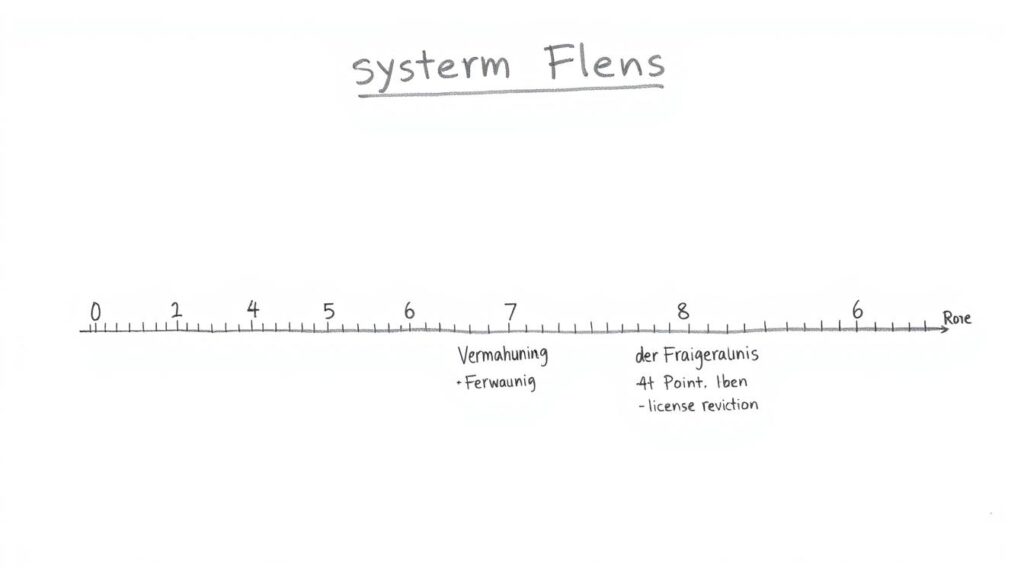

Das Punktesystem in Flensburg

Seit der Reform des Punktesystems im Jahr 2014 werden Verkehrsverstöße mit 1 bis 3 Punkten bewertet:

- 1 Punkt: Verstöße mit geringer Gefährdung (z.B. Handynutzung am Steuer)

- 2 Punkte: Verstöße mit mittlerer Gefährdung (z.B. erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen)

- 3 Punkte: Straftaten im Straßenverkehr (z.B. Trunkenheit am Steuer, Fahrerflucht)

Bei 8 Punkten wird die Fahrerlaubnis entzogen. Ab 4 Punkten erhalten Fahrer eine schriftliche Ermahnung, ab 6 Punkten eine Verwarnung mit der Empfehlung zur Teilnahme an einer Fahreignungsberatung.

Bußgeldbescheid erhalten?

Nicht jeder Bußgeldbescheid ist rechtmäßig. Oft lohnt sich ein Einspruch. Lassen Sie Ihren Bußgeldbescheid von einem Fachanwalt für Verkehrsrecht prüfen.

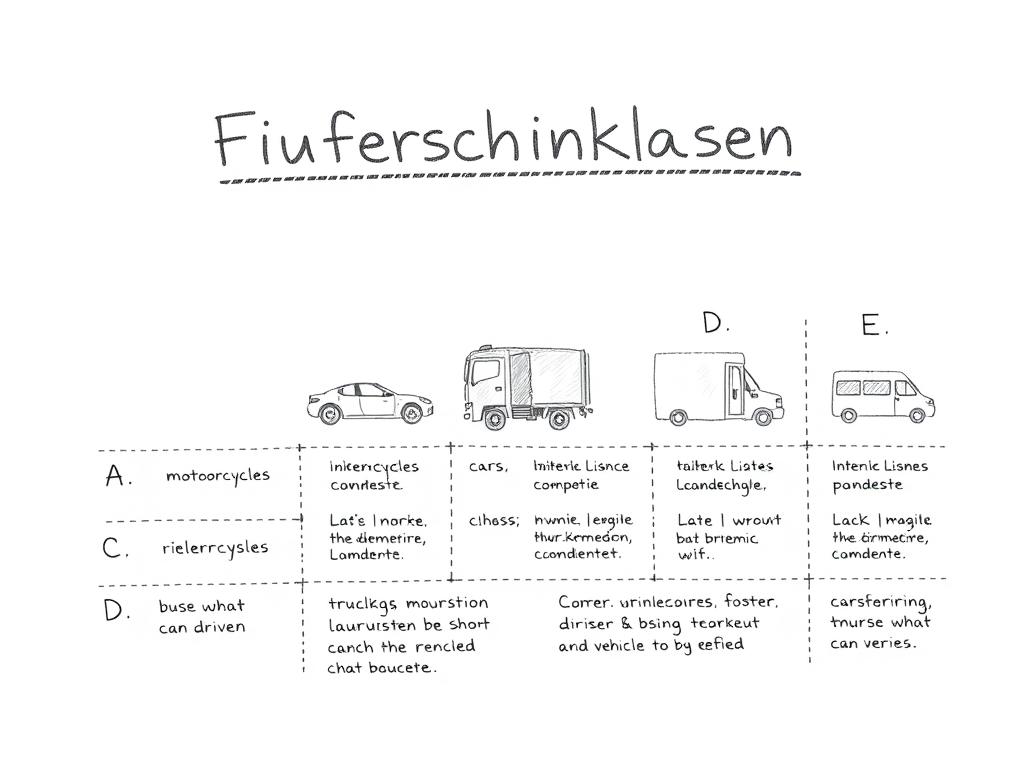

Fahrerlaubnisrecht: Führerschein und Fahrerlaubnis

Das Fahrerlaubnisrecht regelt, wer unter welchen Voraussetzungen ein Kraftfahrzeug führen darf. Es unterscheidet zwischen der Fahrerlaubnis als staatlicher Zulassung und dem Führerschein als amtlichem Dokument.

Führerscheinklassen

Die Fahrerlaubnisverordnung (FeV) teilt Führerscheine in verschiedene Klassen ein:

| Klasse | Fahrzeugtyp | Mindestalter |

| AM | Kleinkrafträder und Quads (bis 45 km/h) | 15/16 Jahre (je nach Bundesland) |

| A1 | Leichtkrafträder bis 125 ccm | 16 Jahre |

| A2 | Krafträder bis 35 kW | 18 Jahre |

| A | Krafträder ohne Leistungsbegrenzung | 24 Jahre (oder 2 Jahre A2) |

| B | PKW bis 3,5 t | 18 Jahre (17 mit begleitetem Fahren) |

| C1 | LKW 3,5 t bis 7,5 t | 18 Jahre |

| C | LKW über 3,5 t | 21 Jahre |

Probezeit

Fahranfänger erhalten ihre Fahrerlaubnis zunächst für eine Probezeit von zwei Jahren. In dieser Zeit gelten verschärfte Regeln:

- Absolutes Alkoholverbot (0,0 Promille)

- Strengere Sanktionen bei Verkehrsverstößen

- Mögliche Verlängerung der Probezeit um weitere zwei Jahre

- Anordnung eines Aufbauseminars bei schweren Verstößen

Führerscheinentzug und MPU

Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen das Verkehrsrecht kann die Fahrerlaubnis entzogen werden. Dies geschieht in der Regel durch:

Gerichtlichen Entzug

Bei Straftaten im Straßenverkehr (z.B. Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht) kann das Gericht die Fahrerlaubnis entziehen und eine Sperrfrist für die Neuerteilung festlegen.

Behördlichen Entzug

Die Fahrerlaubnisbehörde kann die Fahrerlaubnis entziehen, wenn Zweifel an der Fahreignung bestehen, etwa bei Erreichen von 8 Punkten oder bei Drogen- und Alkoholauffälligkeiten.

Vor einer Neuerteilung der Fahrerlaubnis kann eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) angeordnet werden. Diese prüft, ob die Fahreignung wiederhergestellt ist.

, ==>) to connect these elements. Add some explanatory notes in a handwriting-style font. Use text-based shading and simple borders. The entire image should be composed only of text characters, no actual drawing.“>

, ==>) to connect these elements. Add some explanatory notes in a handwriting-style font. Use text-based shading and simple borders. The entire image should be composed only of text characters, no actual drawing.“>Hinweis: Seit 2013 werden Führerscheine in Deutschland nur noch befristet für 15 Jahre ausgestellt. Nach Ablauf dieser Frist muss der Führerschein erneuert werden. Dies betrifft nur das Dokument, nicht die Fahrerlaubnis selbst. Eine erneute Prüfung ist nicht erforderlich.

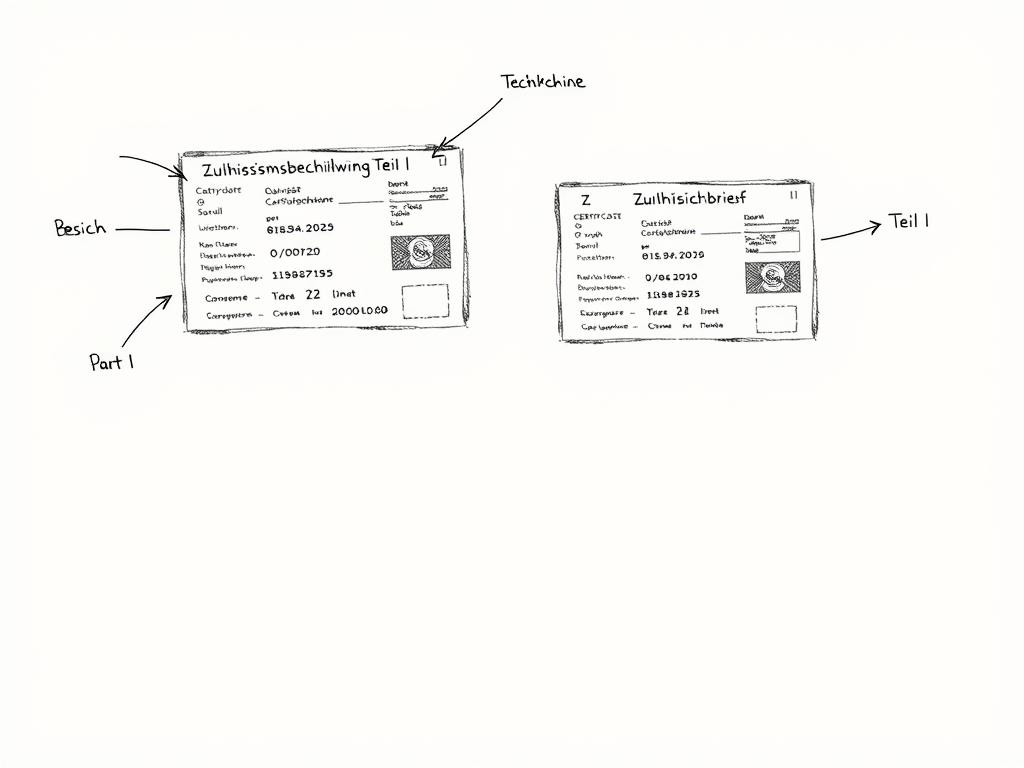

Fahrzeugzulassungsrecht

Das Fahrzeugzulassungsrecht regelt, welche Fahrzeuge unter welchen Voraussetzungen am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Grundlage hierfür sind die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) und die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).

Zulassungspflicht

Grundsätzlich müssen alle Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Die Zulassung umfasst:

- Eintragung im Fahrzeugregister

- Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens

- Ausstellung der Zulassungsbescheinigungen Teil I (Fahrzeugschein) und Teil II (Fahrzeugbrief)

- Nachweis einer Kfz-Haftpflichtversicherung

Hauptuntersuchung (HU)

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen Fahrzeuge regelmäßig zur Hauptuntersuchung (HU). Die Prüffristen betragen:

PKW und Motorräder

- Erstmals nach 3 Jahren

- Danach alle 2 Jahre

LKW und Busse

- Jährlich

- Bei Neufahrzeugen erstmals nach einem Jahr

Die HU wird durch eine farbige Plakette auf dem hinteren Kennzeichen dokumentiert. Die Farbe zeigt das Fälligkeitsjahr an:

Braun 2023

Grün 2024

Blau 2025

Fahrzeugumbauten und Tuning

Änderungen an Fahrzeugen, die Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis haben können, müssen genehmigt und eingetragen werden. Dazu gehören:

- Änderungen an Motor, Fahrwerk oder Bremsen

- Anbau von Spoilern oder Verbreiterungen

- Änderungen an der Beleuchtung

- Einbau von Sonderausstattungen

Nicht genehmigte Umbauten können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen, was ein Bußgeld und die Stilllegung des Fahrzeugs zur Folge haben kann.

Achtung: Fahren ohne gültige Betriebserlaubnis kann nicht nur ein Bußgeld nach sich ziehen, sondern auch den Versicherungsschutz gefährden. Im Schadensfall kann die Versicherung Leistungen verweigern oder Regress fordern.

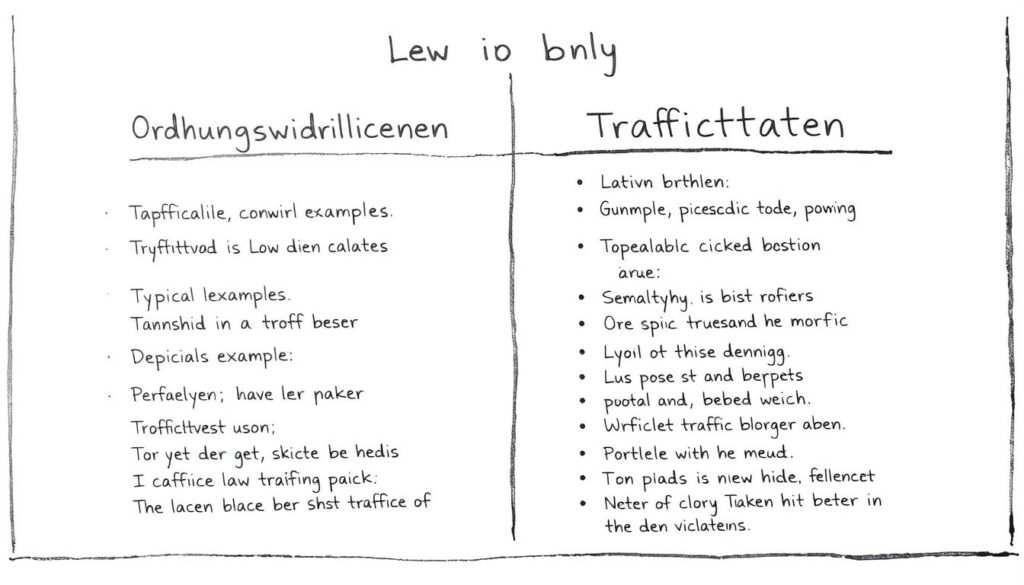

Verkehrsordnungswidrigkeiten und Verkehrsstraftaten

Im Verkehrsrecht wird zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten unterschieden. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie unterschiedliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Verkehrsordnungswidrigkeiten sind leichtere Verstöße gegen das Verkehrsrecht, die mit Verwarnungs- oder Bußgeldern geahndet werden. Typische Beispiele sind:

- Geschwindigkeitsüberschreitungen

- Rotlichtverstöße

- Falschparken

- Handynutzung am Steuer

- Abstandsverstöße

- Missachtung der Gurtpflicht

Das Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten läuft in der Regel wie folgt ab:

- Feststellung des Verstoßes (z.B. durch Messung oder Beobachtung)

- Ausstellung eines Verwarnungs- oder Bußgeldbescheids

- Möglichkeit des Einspruchs innerhalb von zwei Wochen

- Bei Einspruch: Gerichtliche Überprüfung

Verkehrsstraftaten

Verkehrsstraftaten sind schwerwiegende Verstöße, die im Strafgesetzbuch (StGB) oder im Straßenverkehrsgesetz (StVG) als Straftaten definiert sind. Dazu gehören:

- Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB)

- Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB)

- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/Fahrerflucht (§ 142 StGB)

- Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG)

- Nötigung im Straßenverkehr (§ 240 StGB)

Verkehrsstraftaten werden im Rahmen eines Strafverfahrens verfolgt und können zu Geldstrafen oder Freiheitsstrafen führen. Zusätzlich wird in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen.

Einspruch gegen Bußgeldbescheid

- Chance auf Verfahrenseinstellung

- Mögliche Reduzierung des Bußgelds

- Vermeidung von Punkten oder Fahrverbot

- Korrektur fehlerhafter Messungen

Risiken eines Einspruchs

- Gerichtskosten bei Misserfolg

- Zeitaufwand für Verfahren

- Mögliche Anwaltskosten

- Keine aufschiebende Wirkung bei Fahrverboten

Rechtliche Unterstützung bei Verkehrsdelikten

Bei Verkehrsstraftaten oder komplexen Ordnungswidrigkeiten ist professionelle rechtliche Unterstützung empfehlenswert. Ein Fachanwalt für Verkehrsrecht kann Ihre Chancen deutlich verbessern.

Verkehrsunfallrecht

Das Verkehrsunfallrecht regelt die rechtlichen Folgen von Unfällen im Straßenverkehr. Es umfasst sowohl die Haftungsfragen als auch die Schadensregulierung.

) to connect these steps. Add some explanatory notes in a handwriting-style font. Use text-based elements to create a border around the entire diagram. The entire image should be composed only of text characters, no actual drawing.“>

) to connect these steps. Add some explanatory notes in a handwriting-style font. Use text-based elements to create a border around the entire diagram. The entire image should be composed only of text characters, no actual drawing.“>Verhalten nach einem Unfall

Nach einem Verkehrsunfall sind alle Beteiligten verpflichtet, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen:

- Anhalten und Unfallstelle absichern (Warndreieck, Warnblinklicht)

- Verletzten Personen helfen und Rettungsdienst rufen (112)

- Bei Personenschäden oder erheblichen Sachschäden die Polizei verständigen (110)

- Personalien und Versicherungsdaten mit anderen Unfallbeteiligten austauschen

- Unfallspuren sichern (Fotos, Skizzen, Zeugen)

- Eigene Versicherung informieren

Wer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, begeht Fahrerflucht (§ 142 StGB). Dies ist eine Straftat, die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden kann.

Haftung bei Verkehrsunfällen

Die Haftung bei Verkehrsunfällen basiert auf zwei Grundlagen:

Verschuldenshaftung

Nach § 823 BGB haftet, wer schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) einen Schaden verursacht. Die Schuld muss nachgewiesen werden.

Gefährdungshaftung

Nach § 7 StVG haftet der Halter eines Kraftfahrzeugs für Schäden, die beim Betrieb des Fahrzeugs entstehen, unabhängig vom Verschulden.

Bei Unfällen mit mehreren Beteiligten wird oft eine Mithaftung festgelegt, die den Grad des Verschuldens oder der Betriebsgefahr berücksichtigt.

Schadensregulierung

Nach einem Unfall können verschiedene Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden:

- Sachschäden: Reparaturkosten, Wertminderung, Nutzungsausfall

- Personenschäden: Heilbehandlungskosten, Verdienstausfall, Schmerzensgeld

- Sonstige Kosten: Abschleppkosten, Gutachterkosten, Anwaltskosten

Die Schadensregulierung erfolgt in der Regel über die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers. Der Geschädigte hat einen direkten Anspruch gegen die Versicherung (§ 115 VVG).

Tipp: Nach einem Unfall sollten Sie bei größeren Schäden immer einen unabhängigen Kfz-Sachverständigen hinzuziehen. Die Kosten hierfür trägt bei unverschuldeten Unfällen die gegnerische Versicherung.

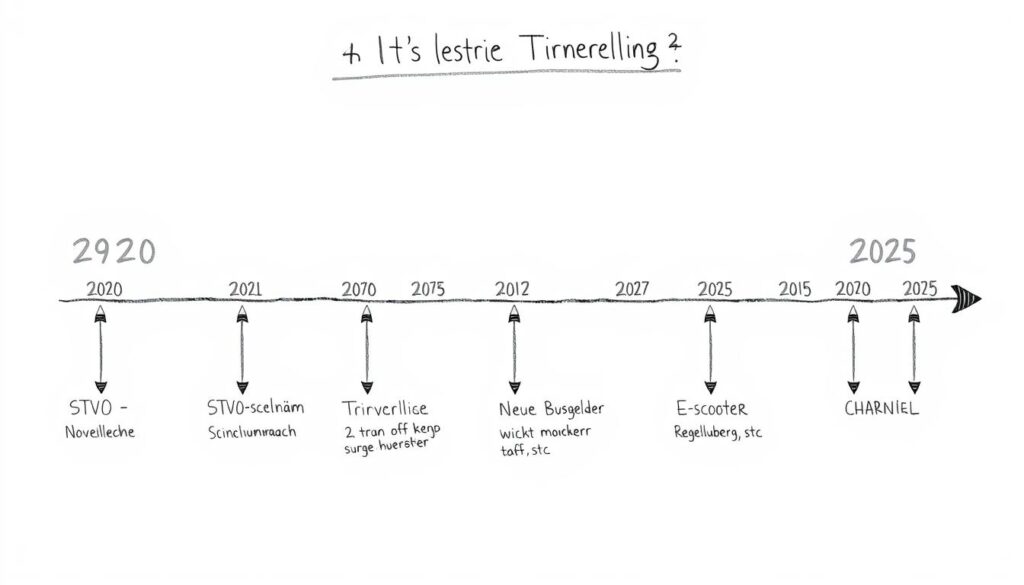

Aktuelle Änderungen im Verkehrsrecht

Das Verkehrsrecht wird regelmäßig an neue Entwicklungen angepasst. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Änderungen.

Führerscheinumtausch

Bis 2033 müssen alle alten Führerscheine (Papierführerscheine und Scheckkartenführerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden) in den neuen EU-Führerschein umgetauscht werden. Der Umtausch erfolgt gestaffelt nach Geburtsjahrgängen und Ausstellungsdaten:

| Geburtsjahr | Umtauschfrist |

| vor 1953 | 19.01.2033 |

| 1953 – 1958 | 19.01.2022 |

| 1959 – 1964 | 19.01.2023 |

| 1965 – 1970 | 19.01.2024 |

| ab 1971 | 19.01.2025 |

Neue Fahrassistenzsysteme

Ab Juli 2024 werden für alle neu zugelassenen Fahrzeuge verschiedene Fahrassistenzsysteme verpflichtend:

- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

- Notbremsassistent

- Spurhalteassistent

- Rückfahrassistent

- Müdigkeitswarner

- Vorrichtung für alkoholempfindliche Wegfahrsperre

CO₂-Abgabe und Umweltzonen

Die CO₂-Abgabe steigt kontinuierlich an und verteuert damit die Kraftstoffpreise. Gleichzeitig werden in vielen Städten die Umweltzonen ausgeweitet und die Anforderungen verschärft. In einigen Städten gibt es bereits Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge.

Wichtig: Informieren Sie sich vor Fahrten in Großstädte über die dort geltenden Umweltzonenregelungen und stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug die erforderliche Plakette besitzt.

E-Mobilität und alternative Antriebe

Die Förderung von Elektrofahrzeugen wird kontinuierlich angepasst. Aktuelle Regelungen betreffen:

- Kaufprämien für E-Autos und Plug-in-Hybride

- Steuerliche Vorteile für E-Dienstwagen

- Sonderregelungen für E-Fahrzeuge (Parken, Busspuren)

- Ausbau der Ladeinfrastruktur

Darüber hinaus werden die Regelungen für neue Mobilitätsformen wie E-Scooter, E-Bikes und Pedelecs kontinuierlich weiterentwickelt.

Häufig gestellte Fragen zum Verkehrsrecht

Was tun bei einem Bußgeldbescheid?

Wenn Sie einen Bußgeldbescheid erhalten, haben Sie zwei Wochen Zeit, um Einspruch einzulegen. Prüfen Sie den Bescheid sorgfältig auf Fehler und überlegen Sie, ob ein Einspruch sinnvoll ist. Bei höheren Bußgeldern oder drohenden Fahrverboten sollten Sie einen Fachanwalt für Verkehrsrecht konsultieren.

Wann droht ein Fahrverbot?

Ein Fahrverbot droht in der Regel bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Typische Beispiele sind:

- Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 30 km/h innerorts oder 40 km/h außerorts

- Rotlichtverstöße mit Gefährdung oder länger als 1 Sekunde

- Alkohol am Steuer (ab 0,5 Promille)

- Gefährliche Überholvorgänge

- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Was ist der Unterschied zwischen Fahrverbot und Führerscheinentzug?

Ein Fahrverbot ist eine befristete Maßnahme (1-3 Monate) bei Ordnungswidrigkeiten. Der Führerschein wird für diese Zeit in amtliche Verwahrung gegeben und danach zurückgegeben.

Ein Führerscheinentzug bedeutet den Verlust der Fahrerlaubnis. Nach Ablauf einer Sperrfrist (mindestens 6 Monate) muss die Fahrerlaubnis neu beantragt werden, oft verbunden mit einer MPU.

Was tun bei einem Verkehrsunfall?

Bei einem Verkehrsunfall sollten Sie:

- Unfallstelle absichern (Warndreieck, Warnweste)

- Erste Hilfe leisten und ggf. Rettungsdienst rufen (112)

- Polizei verständigen (bei Personenschäden oder größeren Sachschäden)

- Beweismittel sichern (Fotos, Zeugen)

- Personalien und Versicherungsdaten austauschen

- Europäischen Unfallbericht ausfüllen

- Eigene Versicherung informieren

Wie funktioniert das Punktesystem in Flensburg?

Seit der Reform 2014 werden Verkehrsverstöße mit 1-3 Punkten bewertet. Die Punkte werden im Fahreignungsregister in Flensburg gespeichert und verjähren je nach Schwere nach 2,5, 5 oder 10 Jahren.

Ab 4 Punkten erfolgt eine Ermahnung, ab 6 Punkten eine Verwarnung mit Empfehlung zur Teilnahme an einer Fahreignungsberatung. Bei 8 Punkten wird die Fahrerlaubnis entzogen.

Fazit: Sicherheit im Straßenverkehr durch Kenntnis des Verkehrsrechts

Das Verkehrsrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet, das ständigen Änderungen unterliegt. Eine gute Kenntnis der wichtigsten Regelungen hilft nicht nur dabei, Bußgelder und andere Sanktionen zu vermeiden, sondern trägt auch wesentlich zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

Die in diesem Ratgeber vorgestellten Grundlagen des Verkehrsrechts geben einen ersten Überblick über die wichtigsten Bereiche. Bei konkreten rechtlichen Fragen oder Problemen sollten Sie jedoch immer einen Fachanwalt für Verkehrsrecht konsultieren, der Sie individuell beraten kann.

Rechtliche Unterstützung im Verkehrsrecht

Haben Sie Fragen zum Verkehrsrecht oder benötigen Sie Unterstützung bei einem Bußgeldverfahren? Unsere Fachanwälte für Verkehrsrecht stehen Ihnen gerne zur Verfügung.