Das Urheberrecht bildet die rechtliche Grundlage zum Schutz geistiger Schöpfungen und kreativer Werke. Es gewährleistet, dass Urheber die Kontrolle über ihre Werke behalten und angemessen für deren Nutzung vergütet werden. In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der Inhalte mit wenigen Klicks geteilt, vervielfältigt und verbreitet werden können, gewinnt das Verständnis des Urheberrechts immer mehr an Bedeutung. Dieser Leitfaden erklärt die wichtigsten Aspekte des Urheberrechts verständlich und praxisnah – von den grundlegenden Konzepten über geschützte Werkarten bis hin zu aktuellen Herausforderungen im digitalen Zeitalter.

Grundlagen des Urheberrechts

Das Urheberrecht ist ein Rechtsgebiet, das sich mit dem Schutz geistiger Schöpfungen befasst. Im Gegensatz zu vielen anderen Rechtsgebieten hat das Urheberrecht seinen Ursprung nicht im römischen oder germanischen Recht, sondern entwickelte sich erst im späten Mittelalter und in der Neuzeit – besonders mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert, der die massenhafte Verbreitung von Schriftwerken ermöglichte.

Definition und Zweck

Das Urheberrecht schützt die Rechte von Personen, die geistige, wissenschaftliche oder künstlerische Werke erschaffen. Es gewährleistet, dass diese Urheber die Kontrolle über ihre Werke behalten und angemessen für deren Nutzung vergütet werden. Im Kern geht es darum, eine Balance zu finden zwischen dem Schutz der Rechte von Urhebern und dem Interesse der Allgemeinheit an Zugang zu Wissen und Kultur.

Gesetzliche Grundlage

In Deutschland bildet das „Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte“ (Urheberrechtsgesetz – UrhG) die zentrale Rechtsgrundlage. Dieses trat am 1. Januar 1966 in Kraft und wurde seitdem regelmäßig an neue technische Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen angepasst. Ergänzt wird es durch das Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) und das Verlagsgesetz (VerlG).

Entstehung des Urheberrechts

Eine Besonderheit des Urheberrechts ist, dass es automatisch mit der Schaffung eines Werkes entsteht. Anders als bei Patenten oder Marken ist keine Anmeldung oder Registrierung erforderlich. Das Urheberrecht schützt ein Werk bereits im Entstehungsprozess – selbst wenn es noch nicht veröffentlicht wurde. Ein Manuskript, eine Skizze oder eine Komposition sind also bereits geschützt, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Das Urheberrecht entsteht automatisch mit der Schöpfung des Werkes und muss nicht angemeldet werden – ein wesentlicher Unterschied zum Patent- und Markenrecht.

Grundprinzipien des Urheberrechts

Das Urheberrecht basiert auf vier grundlegenden Prinzipien:

- Automatische Entstehung: Das Urheberrecht entsteht mit der Schaffung des Werkes, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist.

- Unübertragbarkeit: Das Urheberrecht selbst kann nicht übertragen werden (außer durch Vererbung). Nur die Nutzungsrechte können an Dritte vergeben werden.

- Urheberpersönlichkeitsrechte: Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk veröffentlicht wird, und kann die Anerkennung seiner Urheberschaft verlangen.

- Anspruch auf angemessene Vergütung: Dem Urheber steht eine angemessene Vergütung für die Nutzung seines Werkes zu.

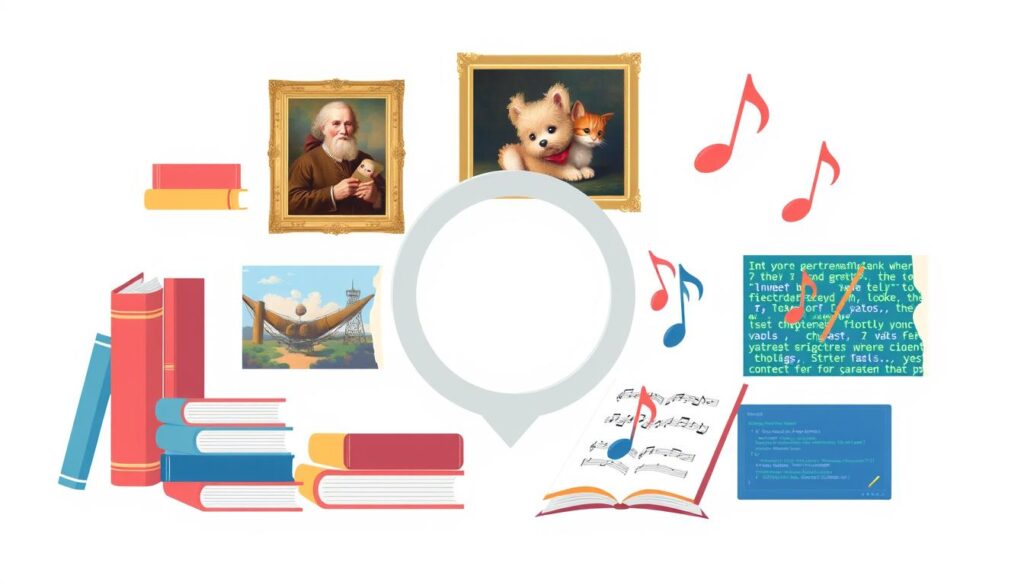

Geschützte Werke

Das Urheberrecht schützt eine breite Palette von Werken aus den Bereichen Literatur, Wissenschaft und Kunst. Entscheidend ist, dass es sich um persönliche geistige Schöpfungen handelt, die eine gewisse Individualität und Originalität aufweisen.

Literarische Werke

Zu den literarischen Werken zählen alle Arten von Sprachwerken wie Bücher, Artikel, Gedichte, Reden und Vorträge. Auch Computerprogramme fallen in diese Kategorie. Der Schutz bezieht sich auf die konkrete Ausdrucksform, nicht auf die zugrundeliegenden Ideen oder Konzepte. Ein Roman ist beispielsweise geschützt, nicht aber die darin behandelten Themen oder die grundlegende Handlungsstruktur.

Künstlerische Werke

Unter künstlerische Werke fallen Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Skulpturen und andere Werke der bildenden Kunst. Auch Werke der Baukunst (Architektur) und der angewandten Kunst (Design) genießen urheberrechtlichen Schutz, sofern sie über das rein Handwerkliche hinausgehen und eine persönliche geistige Schöpfung darstellen.

Musikalische Werke

Musikalische Kompositionen sind unabhängig von ihrer Stilrichtung oder Komplexität geschützt. Der Schutz umfasst sowohl die Melodie als auch die Harmonik und den Rhythmus. Auch Bearbeitungen und Arrangements können urheberrechtlich geschützt sein, wenn sie eine eigenständige schöpferische Leistung darstellen.

Fotografien und Filmwerke

Fotografien und Filmwerke genießen urheberrechtlichen Schutz, wenn sie als persönliche geistige Schöpfungen gelten. Bei Fotografien ist entscheidend, dass sie über eine bloße technische Aufnahme hinausgehen und gestalterische Elemente wie Bildausschnitt, Perspektive oder Lichtführung aufweisen. Auch einfache Lichtbilder ohne besondere schöpferische Höhe genießen einen verwandten Schutz (Leistungsschutzrecht).

Wissenschaftliche und technische Darstellungen

Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art können ebenfalls urheberrechtlich geschützt sein. Entscheidend ist auch hier, dass sie eine persönliche geistige Schöpfung darstellen und nicht bloß technisch bedingt sind.

Digitale Werke und neue Medien

Mit der technischen Entwicklung sind neue Werkformen entstanden, die ebenfalls urheberrechtlichen Schutz genießen können. Dazu zählen Webseiten, Blogs, Podcasts, Computerspiele und Datenbanken. Bei Webseiten kann sowohl das Design als auch der Inhalt geschützt sein, sofern die Voraussetzungen einer persönlichen geistigen Schöpfung erfüllt sind.

Nicht alle Werke sind urheberrechtlich geschützt. Amtliche Werke wie Gesetze, Verordnungen, Erlasse und amtliche Entscheidungen gelten als gemeinfrei und können von jedermann frei genutzt werden.

Voraussetzungen für den urheberrechtlichen Schutz

Damit ein Werk urheberrechtlich geschützt ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Es muss sich um eine persönliche geistige Schöpfung handeln, die auf einer individuellen Leistung beruht.

- Das Werk muss eine wahrnehmbare Form angenommen haben – die bloße Idee ist nicht geschützt.

- Es muss eine gewisse „Schöpfungshöhe“ erreichen, also über das Alltägliche und rein Handwerkliche hinausgehen.

- Das Werk muss die Persönlichkeit des Urhebers widerspiegeln.

Rechte des Urhebers

Das Urheberrecht gewährt dem Schöpfer eines Werkes umfassende Rechte, die sich in zwei Hauptkategorien unterteilen lassen: die Urheberpersönlichkeitsrechte und die Verwertungsrechte. Diese Rechte sollen sowohl die ideellen als auch die wirtschaftlichen Interessen des Urhebers schützen.

Urheberpersönlichkeitsrechte

Die Urheberpersönlichkeitsrechte schützen die persönliche Beziehung des Urhebers zu seinem Werk. Sie sind untrennbar mit der Person des Urhebers verbunden und können nicht übertragen werden. Zu den wichtigsten Urheberpersönlichkeitsrechten zählen:

- Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG): Der Urheber entscheidet, ob und wie sein Werk veröffentlicht wird.

- Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG): Der Urheber kann bestimmen, ob und wie er als Schöpfer des Werkes genannt wird (mit vollem Namen, Pseudonym oder anonym).

- Schutz vor Entstellung (§ 14 UrhG): Der Urheber kann Entstellungen oder andere Beeinträchtigungen seines Werkes verbieten, die seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen gefährden könnten.

Verwertungsrechte

Die Verwertungsrechte betreffen die wirtschaftliche Nutzung des Werkes. Der Urheber hat das ausschließliche Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk verwertet wird. Die Verwertungsrechte werden in körperliche und unkörperliche Verwertungsrechte unterteilt:

Körperliche Verwertungsrechte

- Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG): Das Recht, Kopien des Werkes herzustellen, unabhängig vom Verfahren und der Anzahl.

- Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG): Das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen.

- Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG): Das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes der bildenden Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes öffentlich zur Schau zu stellen.

Unkörperliche Verwertungsrechte

- Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG): Das Recht, ein Werk öffentlich vorzutragen, aufzuführen oder vorzuführen.

- Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG): Das Recht, ein Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (z.B. im Internet).

- Senderecht (§ 20 UrhG): Das Recht, ein Werk durch Funk zu senden.

- Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG): Das Recht, Vorträge oder Aufführungen des Werkes mittels Bild- oder Tonträger öffentlich wahrnehmbar zu machen.

Nutzungsrechte

Der Urheber kann anderen Personen oder Unternehmen Nutzungsrechte an seinem Werk einräumen. Diese Nutzungsrechte können als einfache oder ausschließliche Rechte vergeben werden:

Einfaches Nutzungsrecht

Berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass andere von der Nutzung ausgeschlossen sind. Der Urheber kann also weiteren Personen die gleichen Rechte einräumen.

Ausschließliches Nutzungsrecht

Berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen (einschließlich des Urhebers) auf die erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte weiterzugeben.

Nutzungsrechte können zeitlich, räumlich oder inhaltlich beschränkt werden. So kann ein Verlag beispielsweise das ausschließliche Recht erhalten, ein Buch für fünf Jahre in deutscher Sprache zu veröffentlichen.

Schutzdauer

Das Urheberrecht erlischt in Deutschland 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (bei mehreren Urhebern 70 Jahre nach dem Tod des längstlebenden Miturhebers). Nach Ablauf dieser Frist wird das Werk „gemeinfrei“ und kann von jedermann frei genutzt werden. Bei anonymen oder pseudonymen Werken endet die Schutzfrist 70 Jahre nach der Veröffentlichung.

Die lange Schutzdauer von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers soll sicherstellen, dass auch die nachfolgenden Generationen von der kreativen Leistung profitieren können.

Einschränkungen und Ausnahmen

Das Urheberrecht gewährt dem Urheber zwar umfassende Rechte an seinem Werk, diese gelten jedoch nicht uneingeschränkt. Im Interesse der Allgemeinheit und zur Förderung von Bildung, Wissenschaft und Kultur sieht das Gesetz verschiedene Einschränkungen und Ausnahmen vor, die als „Schranken des Urheberrechts“ bezeichnet werden.

Zitate und wissenschaftliche Nutzung

Eine der wichtigsten Schranken ist das Zitatrecht (§ 51 UrhG). Es erlaubt, Teile eines veröffentlichten Werkes in einem eigenen Werk zu zitieren, wenn dies durch einen besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Voraussetzung ist, dass die Quelle deutlich angegeben wird und das Zitat in einem angemessenen Umfang bleibt. Das Zitatrecht ist besonders für wissenschaftliche Arbeiten, Kritiken und Rezensionen von Bedeutung.

Ein Zitat muss stets in ein eigenständiges Werk eingebunden sein und einen Zitatzweck erfüllen. Es darf nicht für sich allein stehen oder lediglich der Ausschmückung dienen.

Privatkopie

Die Privatkopie (§ 53 UrhG) erlaubt es, einzelne Vervielfältigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch herzustellen. Diese dürfen weder direkt noch indirekt kommerziellen Zwecken dienen und nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Als Ausgleich für diese Nutzung erhalten die Urheber eine pauschale Vergütung, die auf Geräte und Speichermedien erhoben wird (sogenannte Geräteabgabe).

Unterricht und Forschung

Für Unterricht und Forschung gelten besondere Regelungen. So dürfen kleine Teile eines veröffentlichten Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Bildungseinrichtungen genutzt werden (§ 60a UrhG). Ähnliche Regelungen gelten für die wissenschaftliche Forschung (§ 60c UrhG).

Panoramafreiheit

Die Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) erlaubt es, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, durch Foto oder Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Dies betrifft vor allem Gebäude, Skulpturen und andere Kunstwerke im öffentlichen Raum.

Weitere Schranken

Zu den weiteren wichtigen Schranken des Urheberrechts zählen:

- Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG): Erlaubt die Nutzung geschützter Werke im Rahmen der Berichterstattung über aktuelle Ereignisse.

- Öffentliche Reden (§ 48 UrhG): Reden zu Tagesfragen, die bei öffentlichen Versammlungen oder im Rundfunk gehalten wurden, dürfen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden.

- Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen (§ 44a UrhG): Flüchtige oder begleitende Vervielfältigungen, die Teil eines technischen Verfahrens sind (z.B. Caching beim Surfen im Internet).

- Verwaiste Werke (§§ 61 ff. UrhG): Werke, deren Rechteinhaber trotz sorgfältiger Suche nicht ermittelt werden können, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen genutzt werden.

Gemeinfreie Werke

Nach Ablauf der Schutzdauer von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers werden Werke „gemeinfrei“. Sie können dann von jedermann frei genutzt werden, ohne dass eine Erlaubnis eingeholt oder eine Vergütung gezahlt werden muss. Zu den gemeinfreien Werken zählen beispielsweise die Kompositionen von Johann Sebastian Bach oder die Gemälde von Rembrandt.

Auch amtliche Werke wie Gesetze, Verordnungen, Erlasse und amtliche Entscheidungen sind von vornherein gemeinfrei und können frei genutzt werden.

Die Schranken des Urheberrechts schaffen einen Ausgleich zwischen den Interessen der Urheber und dem Interesse der Allgemeinheit an Zugang zu Wissen und Kultur.

Durchsetzung des Urheberrechts

Wenn Urheberrechte verletzt werden, stehen dem Rechteinhaber verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um seine Rechte durchzusetzen. Die Durchsetzung des Urheberrechts ist ein wichtiger Aspekt, um den Wert kreativer Leistungen zu schützen und sicherzustellen, dass Urheber angemessen vergütet werden.

Urheberrechtsverletzungen

Eine Urheberrechtsverletzung liegt vor, wenn jemand ohne Erlaubnis des Rechteinhabers in dessen Verwertungsrechte eingreift oder Urheberpersönlichkeitsrechte verletzt. Typische Beispiele für Urheberrechtsverletzungen sind:

- Unerlaubtes Kopieren und Verbreiten von Musik, Filmen oder Software

- Verwendung von Bildern oder Texten auf Websites ohne Genehmigung

- Öffentliche Aufführung von Musik ohne entsprechende Lizenzen

- Plagiate in wissenschaftlichen Arbeiten oder literarischen Werken

- Bearbeitung oder Veränderung eines Werkes ohne Zustimmung des Urhebers

Rechtliche Konsequenzen

Bei Urheberrechtsverletzungen kann der Rechteinhaber verschiedene Ansprüche geltend machen:

Zivilrechtliche Ansprüche

- Unterlassungsanspruch (§ 97 Abs. 1 UrhG): Der Verletzer muss die rechtswidrige Handlung unterlassen und bei Wiederholungsgefahr eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben.

- Beseitigungsanspruch (§ 97 Abs. 1 UrhG): Bereits hergestellte Vervielfältigungsstücke müssen vernichtet oder dem Rechteinhaber überlassen werden.

- Schadensersatzanspruch (§ 97 Abs. 2 UrhG): Der Verletzer muss den entstandenen Schaden ersetzen. Die Schadenshöhe kann auf drei Arten berechnet werden: nach dem tatsächlichen Schaden, nach dem Verletzergewinn oder nach einer angemessenen Lizenzgebühr.

- Auskunftsanspruch (§ 101 UrhG): Der Verletzer muss Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der rechtsverletzenden Vervielfältigungsstücke geben.

Strafrechtliche Konsequenzen

Besonders schwerwiegende Urheberrechtsverletzungen können auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Nach § 106 UrhG wird die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Bei gewerbsmäßigem Handeln erhöht sich der Strafrahmen auf bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Abmahnung

In der Praxis beginnt die Durchsetzung von Urheberrechten häufig mit einer Abmahnung. Der Rechteinhaber fordert den Verletzer auf, die rechtswidrige Handlung zu unterlassen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und Schadensersatz zu leisten. Die Abmahnung dient dazu, einen Rechtsstreit zu vermeiden und eine schnelle außergerichtliche Lösung zu finden.

Bei einer Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung sollte man nicht vorschnell handeln, sondern den Sachverhalt sorgfältig prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen. Nicht jede Abmahnung ist berechtigt, und die geforderten Summen sind oft überhöht.

Technische Schutzmaßnahmen

Um Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen, setzen viele Rechteinhaber technische Schutzmaßnahmen ein, wie:

- Digitale Wasserzeichen in Bildern, Musik oder Videos

- Kopierschutz bei CDs, DVDs oder Software

- Digital Rights Management (DRM) bei E-Books oder digitalen Medien

- Zugangsbeschränkungen für Online-Inhalte

Das Umgehen dieser technischen Schutzmaßnahmen ist nach § 95a UrhG verboten und kann ebenfalls rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Verwertungsgesellschaften

Eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung des Urheberrechts spielen die Verwertungsgesellschaften. Sie nehmen die Rechte der Urheber kollektiv wahr und sorgen dafür, dass diese für die Nutzung ihrer Werke angemessen vergütet werden. Zu den wichtigsten Verwertungsgesellschaften in Deutschland zählen:

- GEMA: Vertritt die Rechte von Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern

- VG Wort: Vertritt die Rechte von Autoren und Verlagen

- VG Bild-Kunst: Vertritt die Rechte von bildenden Künstlern, Fotografen und Filmschaffenden

- GVL: Vertritt die Rechte von ausübenden Künstlern und Tonträgerherstellern

Die Verwertungsgesellschaften vergeben Lizenzen für die Nutzung geschützter Werke, ziehen die Vergütungen ein und verteilen sie an die Rechteinhaber. Sie spielen eine besonders wichtige Rolle in Bereichen, in denen eine individuelle Rechteverwaltung praktisch nicht möglich ist, wie bei der öffentlichen Wiedergabe von Musik.

Internationales Urheberrecht

In einer globalisierten Welt, in der Werke über Landesgrenzen hinweg verbreitet werden, gewinnt das internationale Urheberrecht zunehmend an Bedeutung. Verschiedene internationale Abkommen und Verträge sorgen dafür, dass Urheberrechte auch im Ausland anerkannt und geschützt werden.

Berner Übereinkunft

Die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst von 1886 ist das älteste und wichtigste internationale Abkommen im Bereich des Urheberrechts. Sie basiert auf drei Grundprinzipien:

- Inländerbehandlung: Ausländische Urheber werden wie inländische behandelt.

- Schutz ohne Formalitäten: Der Urheberrechtsschutz entsteht automatisch, ohne dass eine Registrierung oder andere Formalitäten erforderlich sind.

- Unabhängigkeit des Schutzes: Der Schutz ist unabhängig davon, ob das Werk im Ursprungsland geschützt ist.

Die Berner Übereinkunft wurde mehrfach revidiert und gilt heute in über 180 Ländern weltweit.

WIPO-Verträge

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat weitere internationale Verträge zum Urheberrecht entwickelt, darunter:

- WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT): Ergänzt die Berner Übereinkunft und passt sie an die Herausforderungen des digitalen Zeitalters an.

- WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger (WPPT): Schützt die Rechte von ausübenden Künstlern und Tonträgerherstellern.

TRIPS-Abkommen

Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) ist Teil des WTO-Vertragswerks und legt Mindeststandards für den Schutz geistigen Eigentums fest. Es enthält auch Bestimmungen zur Durchsetzung von Urheberrechten und sieht Streitbeilegungsverfahren vor.

EU-Richtlinien

Innerhalb der Europäischen Union wurden verschiedene Richtlinien erlassen, um das Urheberrecht zu harmonisieren und an die Herausforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. Zu den wichtigsten zählen:

- InfoSoc-Richtlinie (2001/29/EG): Harmonisiert bestimmte Aspekte des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft.

- Durchsetzungsrichtlinie (2004/48/EG): Stärkt die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums.

- DSM-Richtlinie (2019/790): Modernisiert das Urheberrecht für den digitalen Binnenmarkt und enthält unter anderem Regelungen zu Plattformhaftung, Text- und Data-Mining sowie Leistungsschutzrecht für Presseverleger.

Unterschiede zwischen Rechtssystemen

Trotz internationaler Harmonisierungsbemühungen bestehen weiterhin Unterschiede zwischen den Urheberrechtssystemen verschiedener Länder. Besonders deutlich wird dies im Vergleich zwischen dem kontinentaleuropäischen Urheberrecht und dem angloamerikanischen Copyright:

Kontinentaleuropäisches Urheberrecht

- Betont die persönliche Beziehung zwischen Urheber und Werk

- Starke Urheberpersönlichkeitsrechte

- Schutz entsteht automatisch

- Urheber muss eine natürliche Person sein

Angloamerikanisches Copyright

- Fokus auf wirtschaftliche Verwertung

- Schwächere Persönlichkeitsrechte

- Historisch mit Registrierungspflicht verbunden

- Auch juristische Personen können Erstinhaber sein

Herausforderungen im digitalen Zeitalter

Das internationale Urheberrecht steht vor großen Herausforderungen durch die Digitalisierung und Globalisierung:

- Territoriale Begrenzung vs. globales Internet: Urheberrechte sind territorial begrenzt, während das Internet global ist.

- Unterschiedliche Rechtssysteme: Trotz Harmonisierungsbemühungen bestehen weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen den nationalen Urheberrechtssystemen.

- Durchsetzungsprobleme: Die Durchsetzung von Urheberrechten im Internet ist oft schwierig, insbesondere bei Rechtsverletzungen aus dem Ausland.

- Neue Nutzungsformen: Technische Entwicklungen führen zu neuen Nutzungsformen, die im bestehenden Rechtsrahmen nicht immer eindeutig geregelt sind.

Das internationale Urheberrecht versucht, einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem Schutz der Rechte von Urhebern und dem Interesse der Allgemeinheit an einem freien Zugang zu Wissen und Kultur – eine Herausforderung, die im digitalen Zeitalter besonders komplex ist.

Aktuelle Entwicklungen

In den letzten Jahren gab es wichtige Entwicklungen im Bereich des internationalen Urheberrechts, insbesondere in der Europäischen Union:

- EU-Urheberrechtsreform: Mit der DSM-Richtlinie von 2019 wurde das Urheberrecht in der EU umfassend reformiert. Besonders umstritten war Artikel 17 (ehemals Artikel 13), der Plattformen stärker in die Verantwortung nimmt, urheberrechtlich geschützte Inhalte zu filtern.

- Leistungsschutzrecht für Presseverleger: Die DSM-Richtlinie führt ein EU-weites Leistungsschutzrecht für Presseverleger ein, das diesen erlaubt, von Online-Plattformen eine Vergütung für die Nutzung ihrer Inhalte zu verlangen.

- Text- und Data-Mining: Neue Ausnahmen für Text- und Data-Mining sollen Forschung und Innovation fördern.

Fazit: Die Bedeutung des Urheberrechts in der modernen Gesellschaft

Das Urheberrecht spielt in unserer modernen, von Kreativität und Innovation geprägten Gesellschaft eine zentrale Rolle. Es schafft einen rechtlichen Rahmen, der es Urhebern ermöglicht, von ihren Werken zu leben und gleichzeitig den Zugang der Allgemeinheit zu Wissen und Kultur sicherstellt.

In einer Zeit, in der digitale Technologien die Erstellung, Verbreitung und Nutzung von Werken grundlegend verändert haben, steht das Urheberrecht vor der Herausforderung, einen angemessenen Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen zu finden: dem Schutz der Rechte von Urhebern, den wirtschaftlichen Interessen von Verwertern und dem Interesse der Allgemeinheit an einem möglichst freien Zugang zu Wissen und Kultur.

Die kontinuierliche Anpassung des Urheberrechts an neue technische Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen ist daher unerlässlich. Nur so kann es seiner Doppelfunktion gerecht werden: einerseits Anreize für kreatives Schaffen zu setzen und andererseits die Verbreitung von Wissen und Kultur zu fördern.

Für jeden, der mit urheberrechtlich geschützten Werken umgeht – sei es als Urheber, Nutzer oder Verwerter – ist ein grundlegendes Verständnis des Urheberrechts wichtig, um rechtliche Risiken zu vermeiden und die eigenen Rechte wahrnehmen zu können.

Haben Sie Fragen zum Urheberrecht?

Unsere Experten für Urheberrecht stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Ob Sie Ihre eigenen Werke schützen möchten oder Fragen zur rechtmäßigen Nutzung fremder Inhalte haben – wir bieten Ihnen eine individuelle Beratung zu allen Aspekten des Urheberrechts.