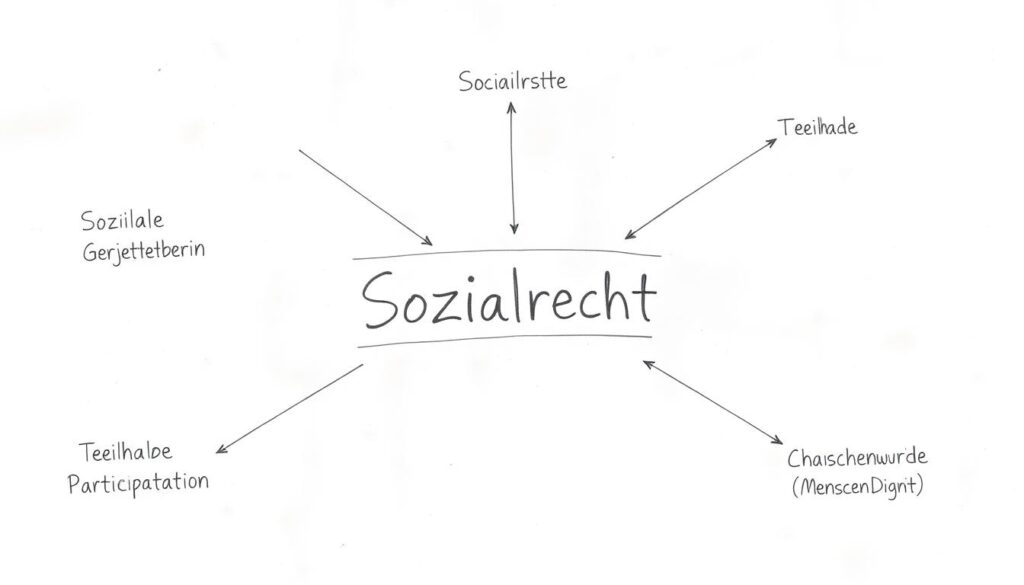

Das Sozialrecht bildet das rechtliche Fundament des deutschen Sozialsystems und sichert die Bevölkerung gegen existenzielle Risiken ab. Es umfasst alle Rechtsnormen, die der sozialen Absicherung dienen und die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben ermöglichen sollen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das deutsche Sozialrecht aufgebaut ist, welche Bereiche es umfasst und wie Sie Ihre Rechte im Sozialrechtssystem wahrnehmen können.

Was ist Sozialrecht? Definition und Zweck

Das Sozialrecht umfasst alle Rechtsnormen des öffentlichen Rechts, die der Absicherung sozialer Risiken wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit, Alter oder Tod dienen. Es soll soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit schaffen sowie ein menschenwürdiges Dasein für alle Bürgerinnen und Bürger sichern.

Nach § 1 SGB I soll das Sozialrecht dazu beitragen, „gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens abzuwenden oder auszugleichen.“

Unsicher bei sozialrechtlichen Fragen?

Erhalten Sie eine kostenlose Erstberatung zu Ihren Ansprüchen im Sozialrecht von erfahrenen Fachanwälten.

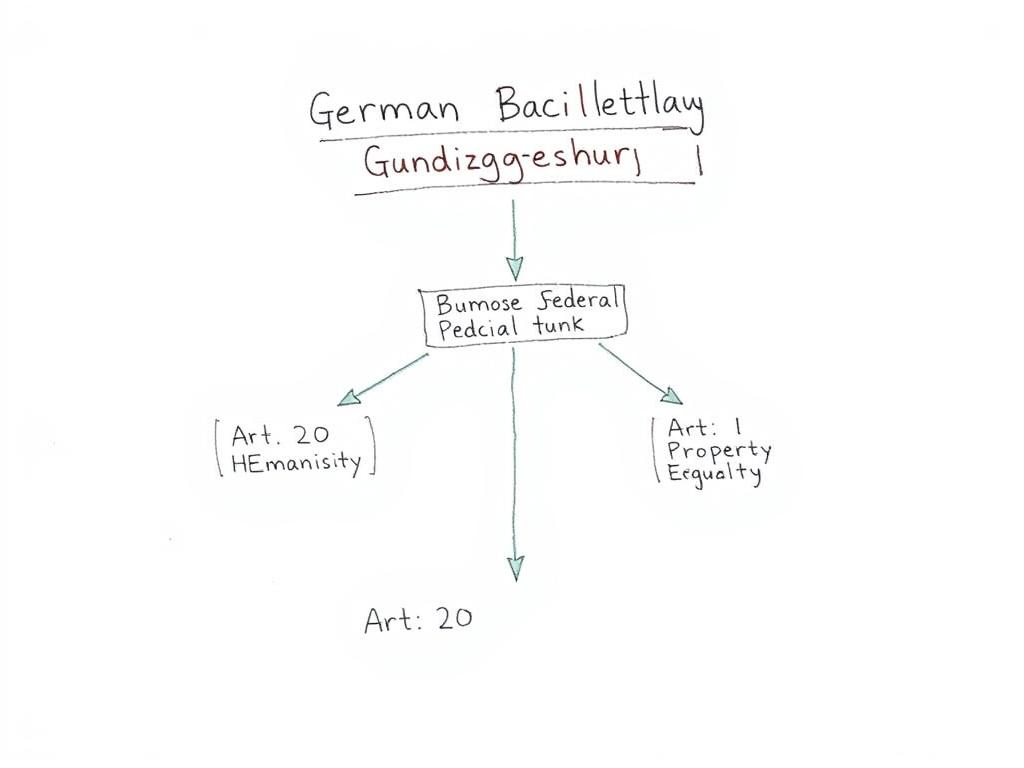

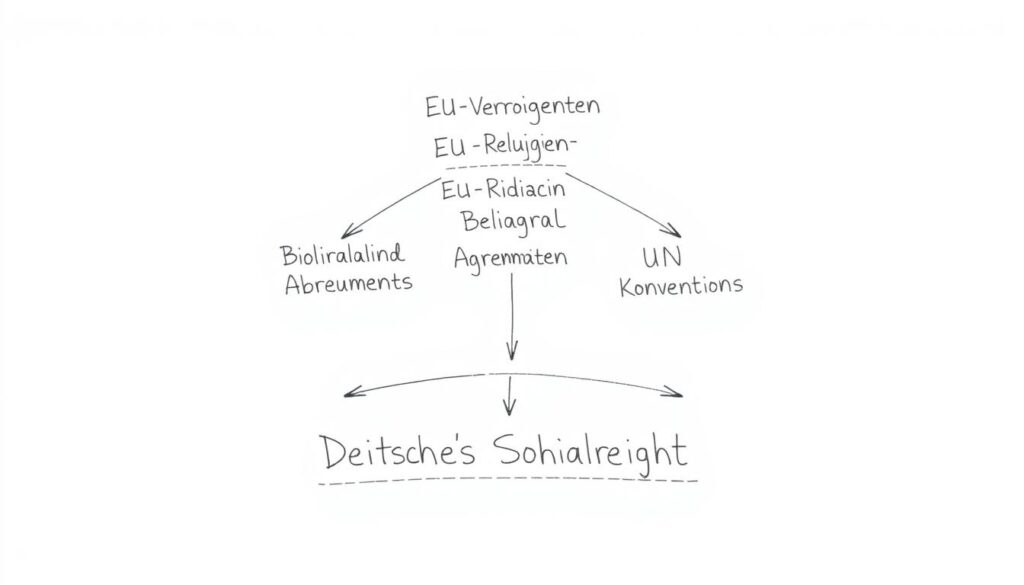

Verfassungsrechtliche Grundlagen des Sozialrechts

Das Sozialrecht findet seine verfassungsrechtliche Grundlage im Grundgesetz. Besonders relevant sind:

- Art. 20 Abs. 1 GG: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“

- Art. 28 Abs. 1 GG: Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des sozialen Rechtsstaates entsprechen.

- Art. 1 Abs. 1 GG: Die Menschenwürde ist unantastbar (Grundlage für Sozialhilfe/Grundsicherung).

- Art. 3 GG: Gleichheitsgrundsatz (wichtig für gleichberechtigten Zugang zu Sozialleistungen).

- Art. 14 GG: Eigentumsschutz (relevant für erworbene Rentenansprüche).

Das Bundesverfassungsgericht hat in zahlreichen Entscheidungen die Bedeutung dieser Grundgesetzartikel für das Sozialrecht herausgearbeitet und damit zur Weiterentwicklung des Sozialrechts beigetragen, obwohl dem Staat eine weitgehende Gestaltungsfreiheit bei der Ausgestaltung des Sozialrechts zugesprochen wird.

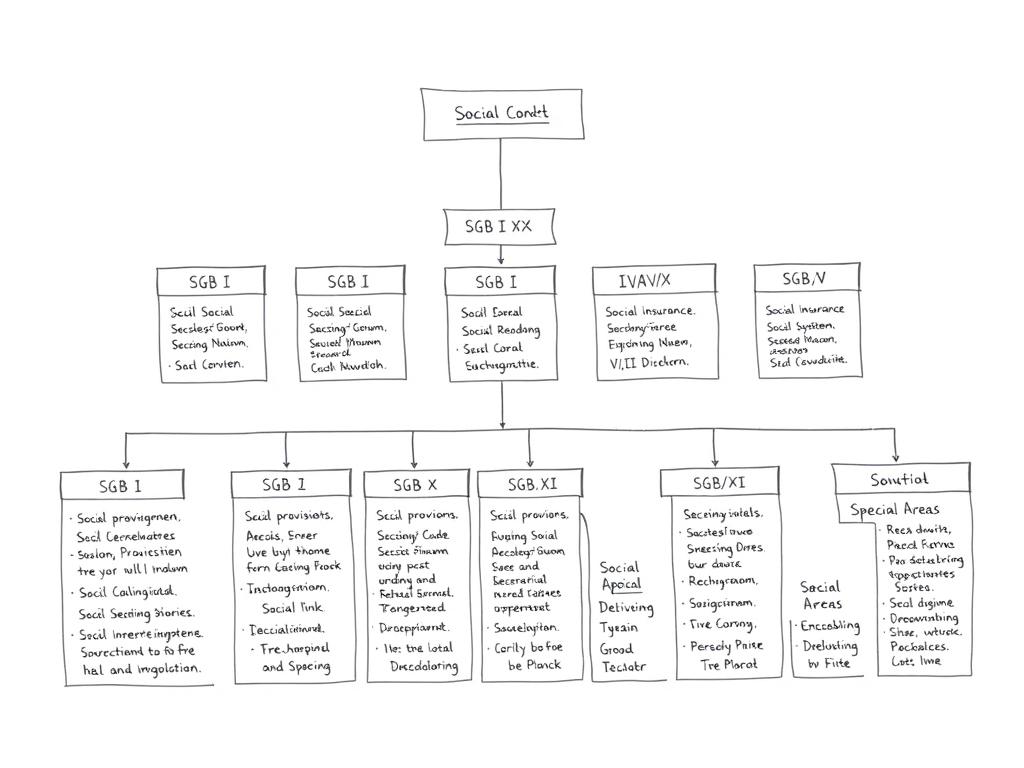

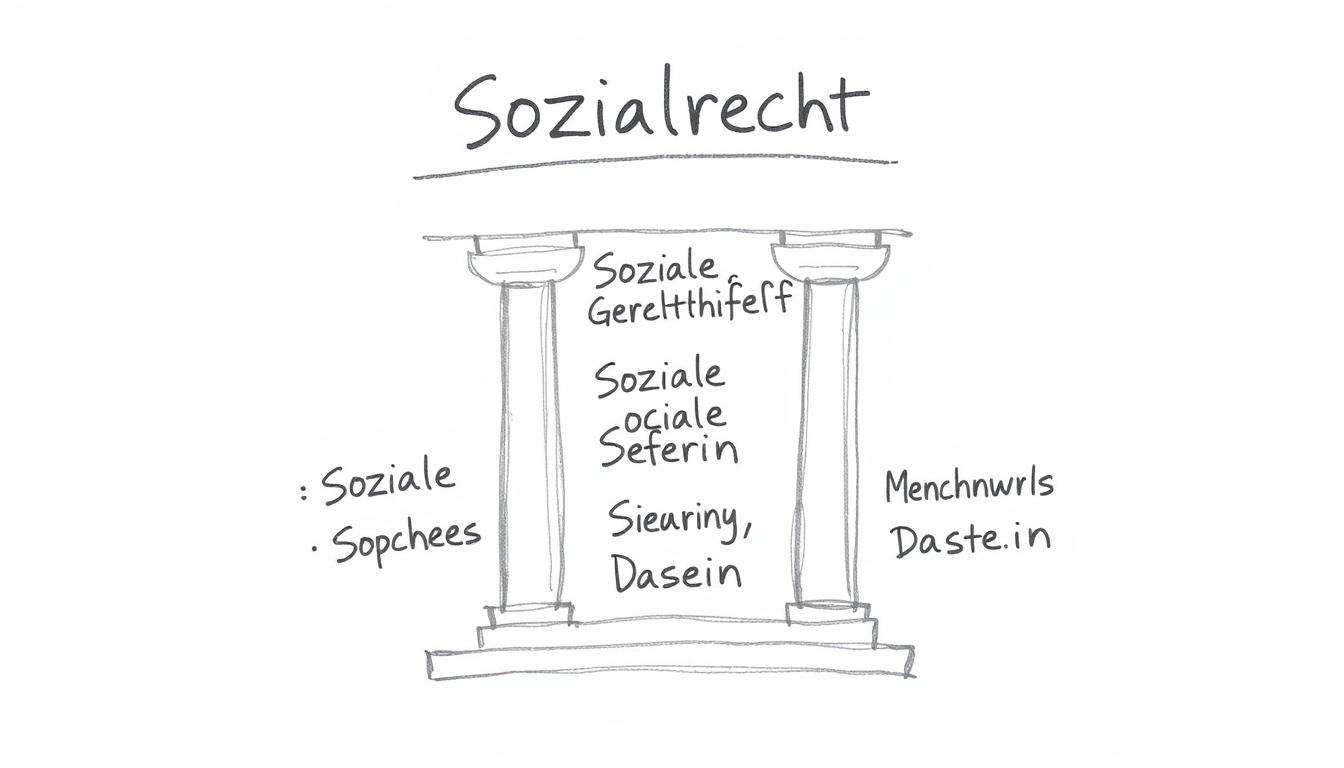

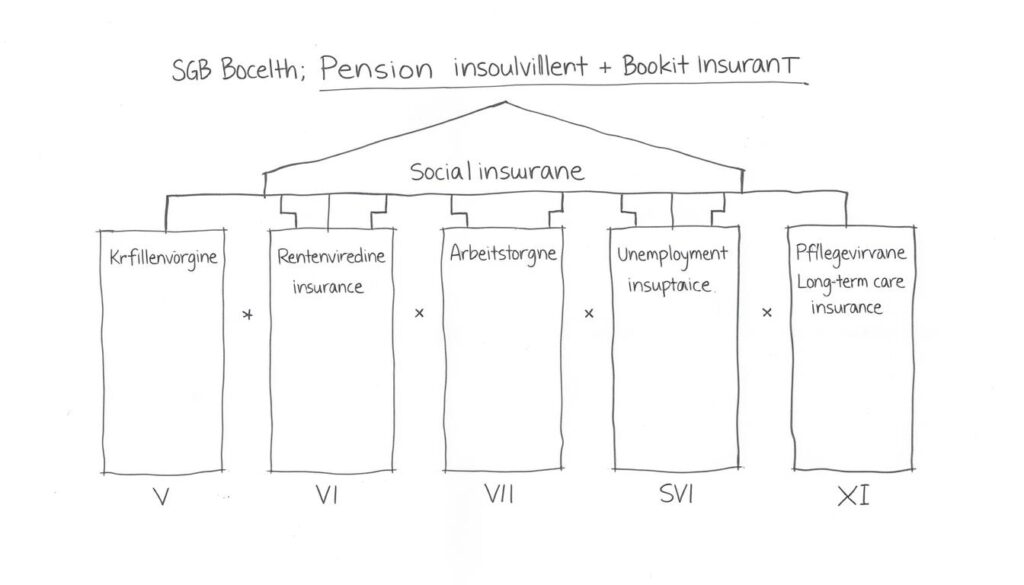

Die rechtliche Struktur: Das Sozialgesetzbuch

Das deutsche Sozialrecht ist in den Sozialgesetzbüchern (SGB) kodifiziert, die eine einheitliche Rechtsgrundlage für alle Bereiche der sozialen Sicherung schaffen sollen.

Die Sozialgesetzbücher im Überblick:

| Sozialgesetzbuch | Inhalt | In Kraft seit |

| SGB I | Allgemeiner Teil | 1.1.1976 |

| SGB II | Grundsicherung für Arbeitsuchende (Bürgergeld) | 1.1.2005 |

| SGB III | Arbeitsförderung | 1.1.1998 |

| SGB IV | Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung | 1.7.1977 |

| SGB V | Gesetzliche Krankenversicherung | 1.1.1989 |

| SGB VI | Gesetzliche Rentenversicherung | 1.1.1992 |

| SGB VII | Gesetzliche Unfallversicherung | 1.1.1997 |

| SGB VIII | Kinder- und Jugendhilfe | 1.1.1991 |

| SGB IX | Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen | 1.7.2001 |

| SGB X | Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz | 1.1.1981 |

| SGB XI | Soziale Pflegeversicherung | 1.1.1995 |

| SGB XII | Sozialhilfe | 1.1.2005 |

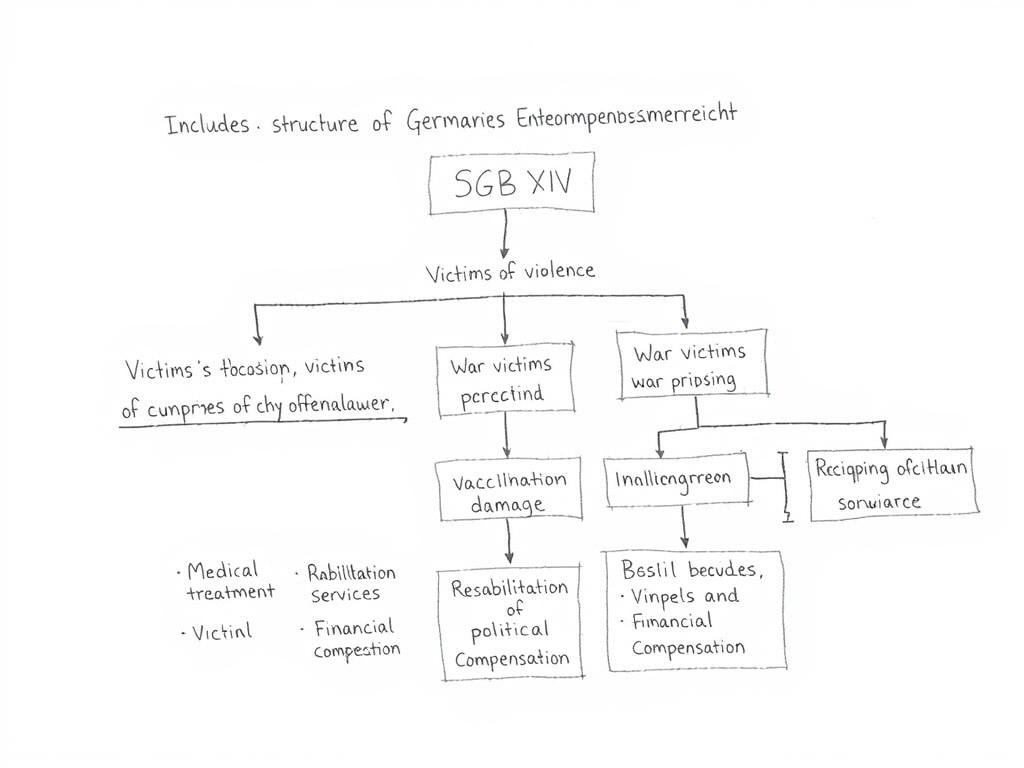

| SGB XIV | Soziales Entschädigungsrecht | 1.1.2024 |

Darüber hinaus gibt es gemäß § 68 SGB I weitere „besondere Teile des Sozialgesetzbuchs“, die nicht in die SGB-Kodifikation eingeordnet sind, aber dennoch zum Sozialrecht gehören, wie das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), das Wohngeldgesetz (WoGG) oder das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

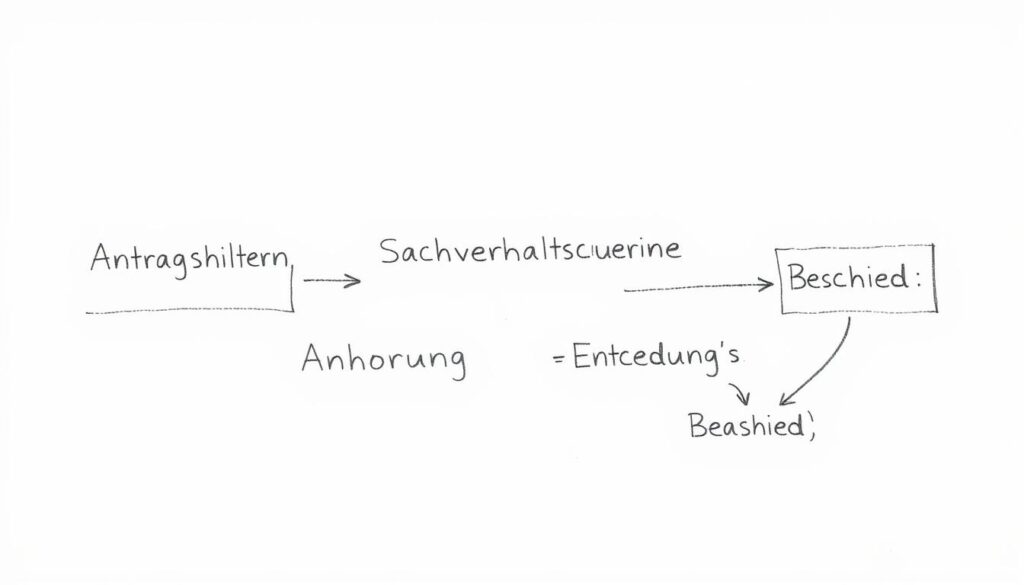

Sozialrechtliches Verwaltungsverfahren

Das sozialrechtliche Verwaltungsverfahren ist in den SGB I, SGB X und teilweise in den besonderen Teilen des Sozialgesetzbuchs geregelt. Es umfasst alle Verfahrensschritte von der Antragstellung bis zum Erlass eines Verwaltungsakts.

Wichtige Grundsätze des sozialrechtlichen Verwaltungsverfahrens sind:

- Amtsermittlungsgrundsatz: Die Behörde muss den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln.

- Beratungs- und Auskunftspflicht: Die Behörde muss die Betroffenen beraten und über ihre Rechte und Pflichten aufklären.

- Anhörungspflicht: Vor Erlass eines belastenden Verwaltungsakts muss die Behörde den Betroffenen Gelegenheit geben, sich zu äußern.

- Begründungspflicht: Verwaltungsakte müssen eine Begründung enthalten.

- Datenschutz: Für den Umgang mit Sozialdaten gelten besondere Datenschutzvorschriften.

Tipp: Achten Sie bei der Antragstellung auf Vollständigkeit der Unterlagen und halten Sie Fristen ein. Bei Unklarheiten nutzen Sie die Beratungsangebote der Sozialleistungsträger oder unabhängiger Beratungsstellen.

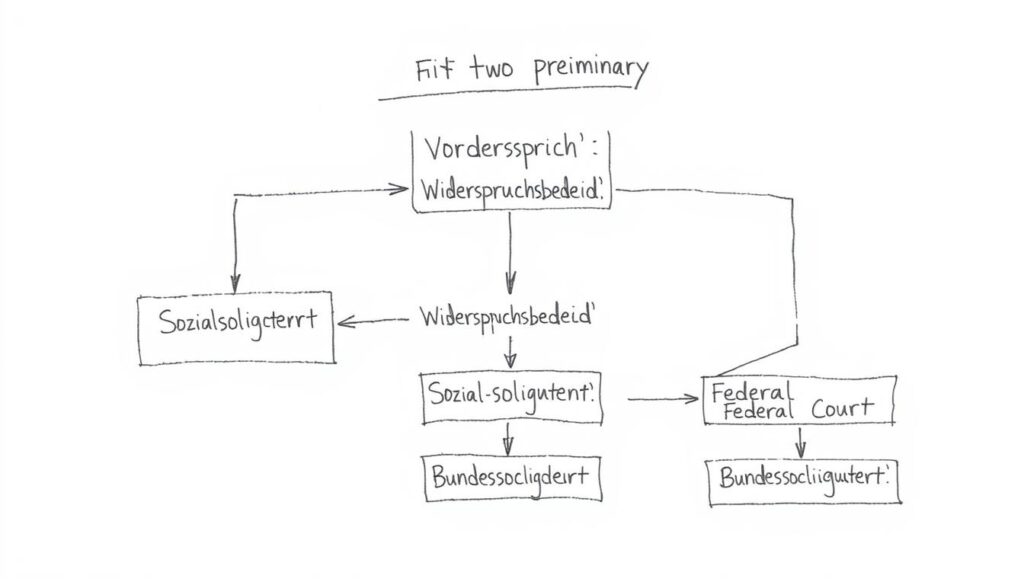

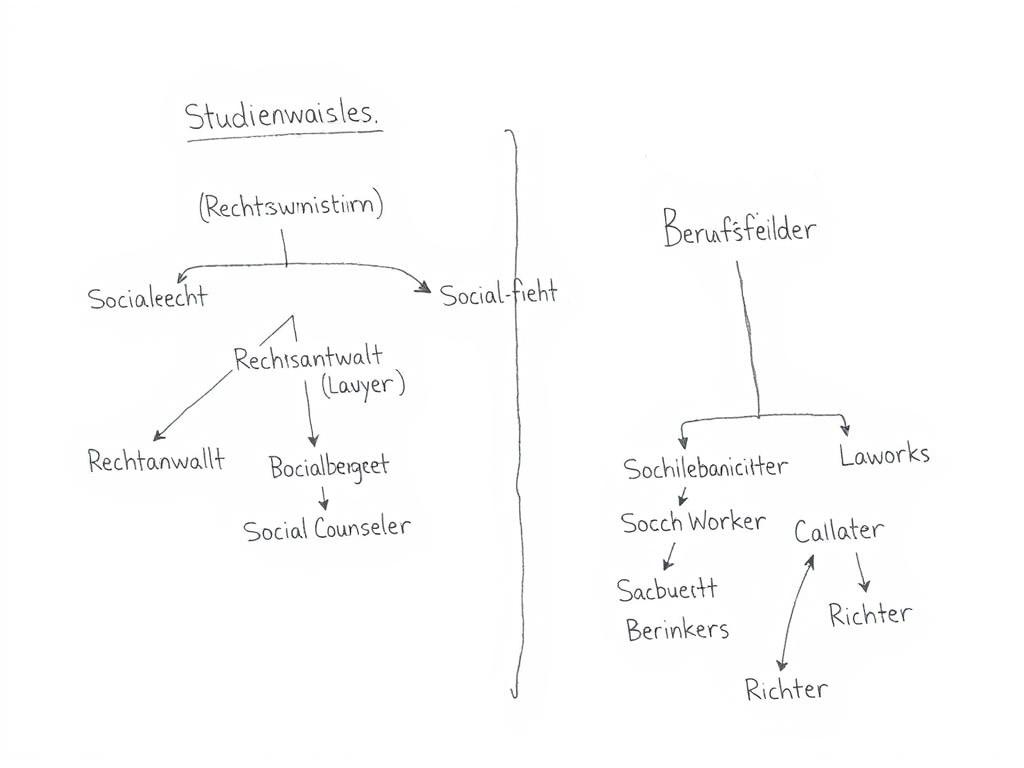

Rechtsschutz im Sozialrecht

Gegen Entscheidungen der Sozialleistungsträger stehen verschiedene Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung. Der Rechtsweg ist je nach Rechtsgebiet unterschiedlich.

Widerspruchsverfahren

Gegen einen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist bei der Behörde einzulegen, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die Behörde prüft, ob der Widerspruch begründet ist. Ist dies der Fall, hilft sie dem Widerspruch ab. Andernfalls erlässt die zuständige Widerspruchsbehörde einen Widerspruchsbescheid.

Gerichtliches Verfahren

Gegen den Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats Klage erhoben werden. Je nach Rechtsgebiet ist entweder die Sozialgerichtsbarkeit oder die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig:

Sozialgerichte (§ 51 SGG)

- Sozialversicherung (SGB V, VI, VII, XI)

- Arbeitsförderung (SGB III)

- Soziale Entschädigung

- Schwerbehindertenrecht (teilweise)

- Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

- Sozialhilfe (SGB XII)

Verwaltungsgerichte (§ 40 VwGO)

- Ausbildungsförderung (BAföG)

- Wohngeld

- Unterhaltsvorschuss

- Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

- Schwerbehindertenrecht (teilweise)

Die Sozialgerichtsbarkeit ist dreistufig aufgebaut: Sozialgericht, Landessozialgericht und Bundessozialgericht. Das sozialgerichtliche Verfahren ist grundsätzlich kostenfrei, und vor dem Sozialgericht und dem Landessozialgericht besteht kein Anwaltszwang.

Rechtliche Unterstützung bei sozialrechtlichen Streitigkeiten

Erhalten Sie professionelle Unterstützung bei Widersprüchen und Klagen im Sozialrecht durch spezialisierte Fachanwälte.

Fazit: Die Bedeutung des Sozialrechts

Das Sozialrecht ist ein zentraler Bestandteil des deutschen Rechtssystems und bildet die rechtliche Grundlage des Sozialstaats. Es sichert die Bevölkerung gegen existenzielle Risiken ab und ermöglicht die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben.

Die Komplexität des Sozialrechts spiegelt die Vielfalt der Lebensrisiken und sozialen Bedürfnisse wider, die es abdeckt. Gleichzeitig macht diese Komplexität es für Betroffene oft schwierig, ihre Rechte zu kennen und durchzusetzen. Daher ist es wichtig, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen, die den Zugang zum Recht erleichtern.

Das Sozialrecht ist ständigen Veränderungen unterworfen, die gesellschaftliche Entwicklungen, demografische Veränderungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen widerspiegeln. Die Herausforderung besteht darin, das Sozialrecht so weiterzuentwickeln, dass es den sich wandelnden Bedürfnissen gerecht wird und gleichzeitig finanzierbar bleibt.

Das Sozialrecht ist mehr als nur ein Rechtsgebiet – es ist Ausdruck des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Solidarität in einer modernen Gesellschaft.

Bleiben Sie informiert über Änderungen im Sozialrecht

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen über aktuelle Entwicklungen im Sozialrecht.

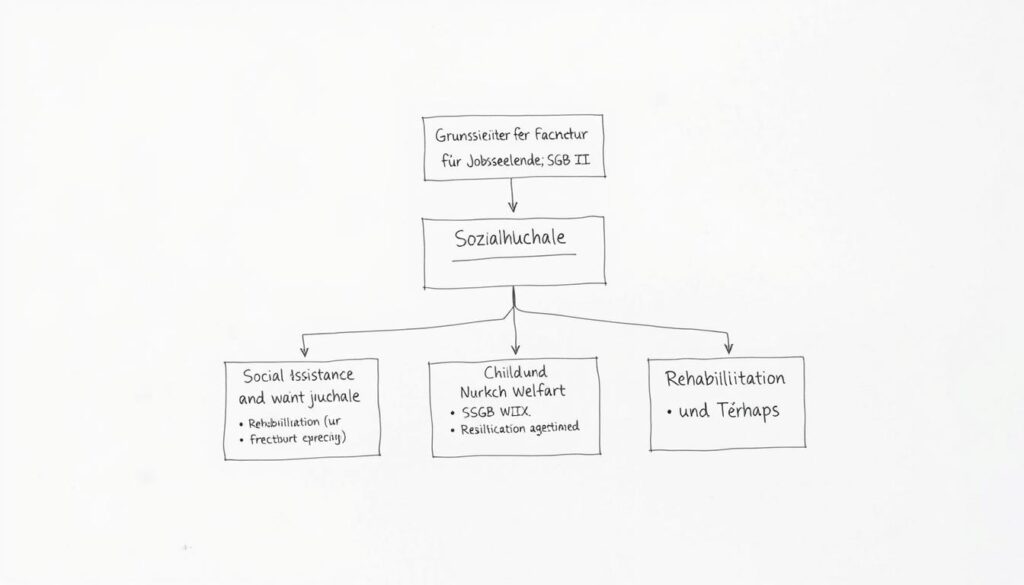

Die Systematik des Sozialrechts

Das Sozialrecht lässt sich in drei große Bereiche unterteilen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen:

Soziale Vorsorge

Absicherung von Lebensrisiken durch Versicherungssysteme, die durch Beiträge finanziert werden.

Soziale Entschädigung

Nachteilsausgleich bei Schäden, für die die Allgemeinheit besondere Verantwortung trägt.

Hilfe und Förderung

Sicherung der Existenz und Ermöglichung von Teilhabe und Chancengleichheit.

Sozialleistungen im Überblick

Nutzen Sie unseren kostenlosen Sozialleistungs-Check und erfahren Sie, welche Leistungen Ihnen zustehen könnten.

Zum Sozialleistungs-Check