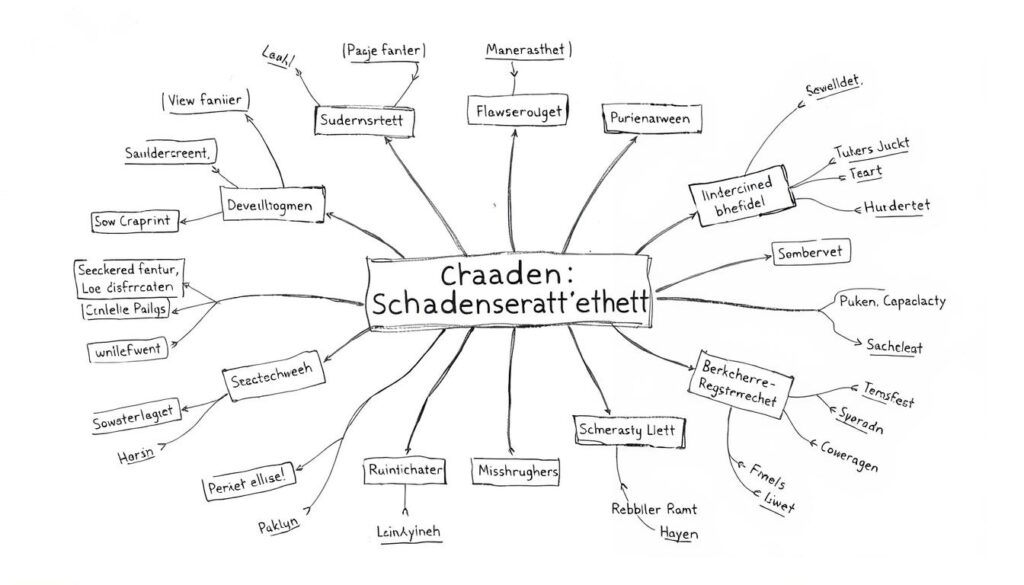

Das Schadensersatzrecht bildet einen zentralen Bestandteil des deutschen Zivilrechts und regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Person für verursachte Schäden haftet und in welchem Umfang Entschädigung zu leisten ist. Es schafft einen Ausgleich zwischen den Interessen des Geschädigten und des Schädigers und stellt sicher, dass erlittene Nachteile angemessen kompensiert werden. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Grundlagen, Voraussetzungen und praktische Anwendung des Schadensersatzrechts.

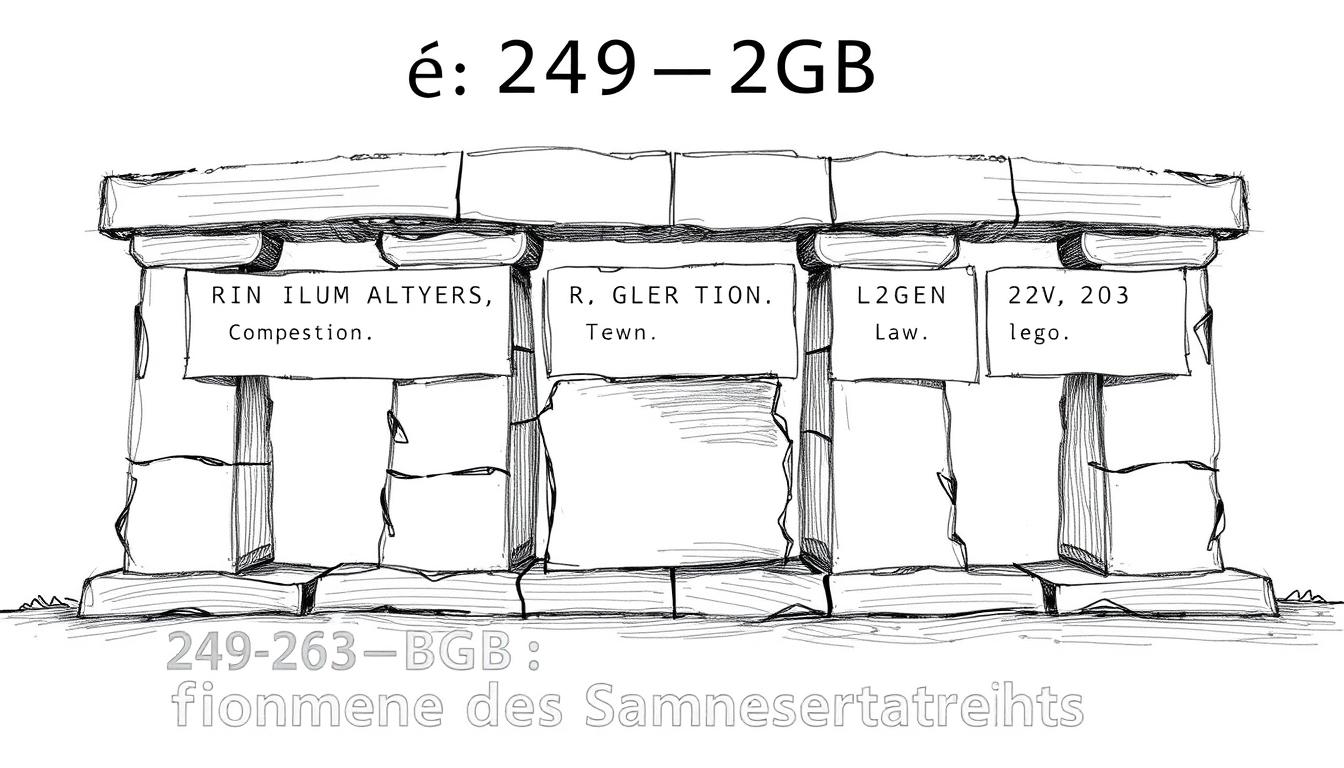

Rechtliche Grundlagen des Schadensersatzrechts

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind die zentralen Bestimmungen des Schadensersatzrechts in den §§ 249 bis 253 verankert. Diese Paragraphen bilden das Fundament für die Beurteilung von Schadensersatzansprüchen und definieren den Umfang sowie die Art der Entschädigung.

Der Grundsatz der Naturalrestitution (§ 249 BGB)

§ 249 BGB etabliert den Grundsatz der Naturalrestitution, wonach der Schädiger verpflichtet ist, den Zustand wiederherzustellen, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde. Dies bedeutet, dass primär nicht Geldersatz, sondern die tatsächliche Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands geschuldet wird.

Geldersatz statt Naturalrestitution (§ 251 BGB)

Wenn die Naturalrestitution unmöglich oder unzumutbar ist, tritt gemäß § 251 BGB der Geldersatz an ihre Stelle. Der Geschädigte erhält dann eine finanzielle Entschädigung, die den Wert des entstandenen Schadens ausgleicht.

Schmerzensgeld (§ 253 BGB)

Für immaterielle Schäden wie Schmerzen, Leid oder Beeinträchtigungen der Lebensqualität kann nach § 253 BGB Schmerzensgeld gefordert werden. Dies ist besonders relevant bei Körperverletzungen oder Gesundheitsschäden.

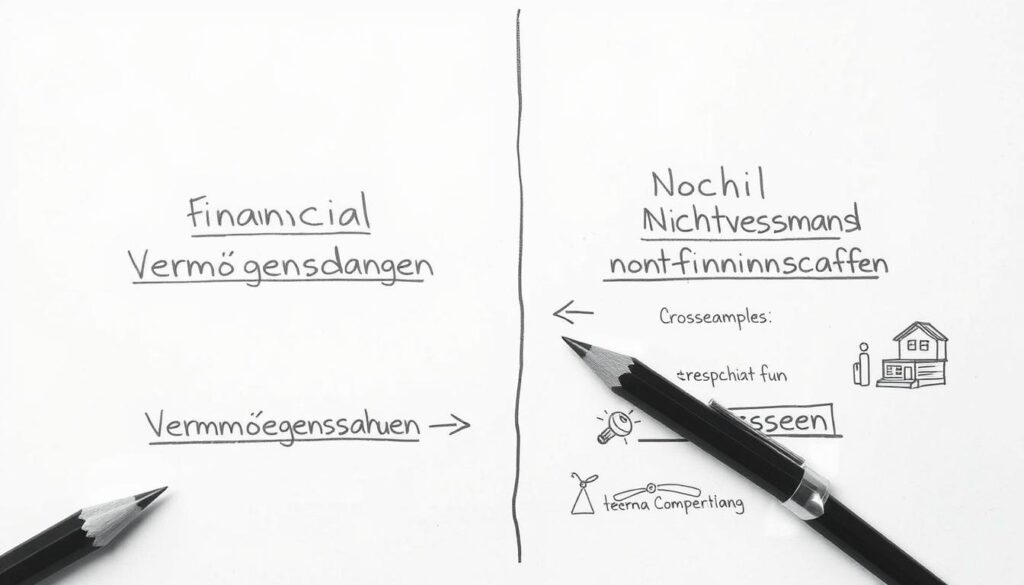

Arten von Schäden im Schadensersatzrecht

Im Schadensersatzrecht wird grundsätzlich zwischen materiellen (Vermögensschäden) und immateriellen Schäden (Nichtvermögensschäden) unterschieden. Diese Differenzierung ist entscheidend für die Art der Entschädigung und die rechtlichen Voraussetzungen.

Vermögensschäden (Materielle Schäden)

Vermögensschäden sind in Geld messbare Nachteile, die durch die Beschädigung oder Zerstörung von Sachen, durch Körperverletzung oder durch sonstige Ereignisse entstehen. Sie umfassen:

- Reparaturkosten für beschädigte Gegenstände

- Kosten für Ersatzbeschaffungen bei Totalschäden

- Behandlungskosten bei Gesundheitsschäden

- Verdienstausfall bei Arbeitsunfähigkeit

- Nutzungsausfall (z.B. bei Fahrzeugen)

- Wertminderung trotz Reparatur

Nichtvermögensschäden (Immaterielle Schäden)

Immaterielle Schäden betreffen nicht-finanzielle Nachteile, die nicht direkt in Geld messbar sind. Sie werden typischerweise durch Schmerzensgeld kompensiert und umfassen:

- Körperliche Schmerzen und Leiden

- Psychische Beeinträchtigungen

- Verlust der Lebensfreude

- Entstellungen und ästhetische Einbußen

- Verlust der Genussfähigkeit

- Entgangene Urlaubsfreude

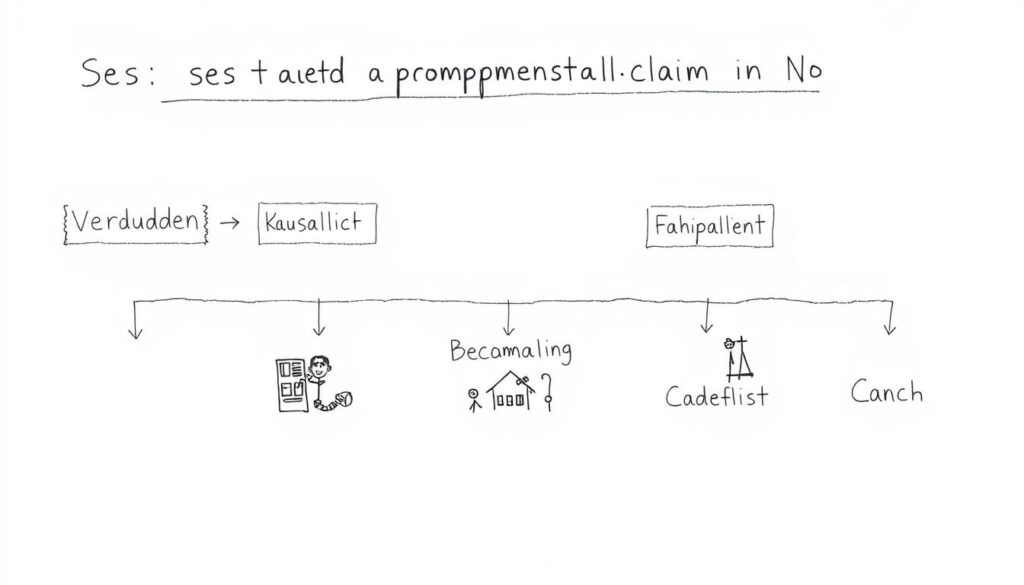

Der Weg zum Schadensersatz: Voraussetzungen und Prozess

Um einen Schadensersatzanspruch erfolgreich geltend zu machen, müssen mehrere rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein. Der Prozess folgt einer logischen Struktur, die von der Feststellung des Verschuldens bis zur Quantifizierung des Schadens reicht.

Verschulden und Haftungsgrundlage

Zunächst muss eine Haftungsgrundlage vorliegen, die das Verhalten des Schädigers als rechtswidrig qualifiziert. Dies kann auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen basieren:

- Vertragliche Haftung: Verletzung von Pflichten aus einem Vertragsverhältnis

- Deliktische Haftung: Rechtswidrige Verletzung geschützter Rechtsgüter (§ 823 BGB)

- Gefährdungshaftung: Verschuldensunabhängige Haftung für besondere Gefahrenquellen

- Produkthaftung: Haftung für fehlerhafte Produkte

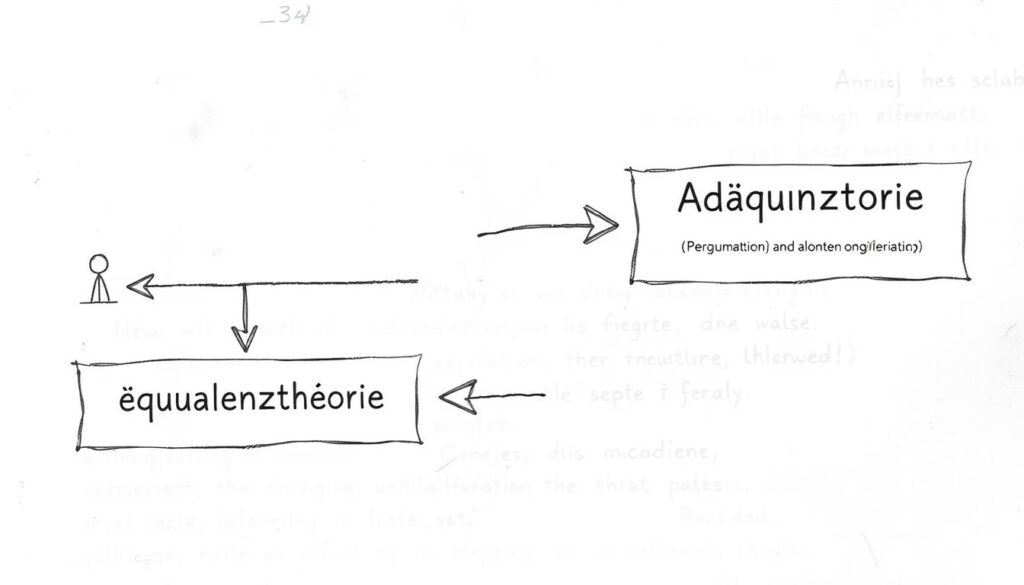

Kausalität und Zurechnung

Es muss ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Schädigers und dem eingetretenen Schaden bestehen. Die Rechtsprechung verwendet hierfür die Äquivalenztheorie (Conditio-sine-qua-non-Formel) und die Adäquanztheorie zur Begrenzung der Haftung auf vorhersehbare Folgen.

Beweislast und Beweiserleichterungen

Grundsätzlich trägt der Geschädigte die Beweislast für alle anspruchsbegründenden Tatsachen. In bestimmten Fällen gibt es jedoch Beweiserleichterungen:

- Anscheinsbeweis bei typischen Geschehensabläufen

- Beweislastumkehr bei Verletzung von Schutzgesetzen

- Dokumentationspflichten (z.B. im Arzthaftungsrecht)

Schadensberechnung und Quantifizierung

Die Höhe des Schadensersatzes wird nach der Differenzhypothese ermittelt: Vergleich der tatsächlichen Vermögenslage mit der hypothetischen Lage ohne das schädigende Ereignis. Bei immateriellen Schäden erfolgt die Bemessung des Schmerzensgeldes nach Billigkeitsgesichtspunkten unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls.

Praxisbeispiele aus dem Schadensersatzrecht

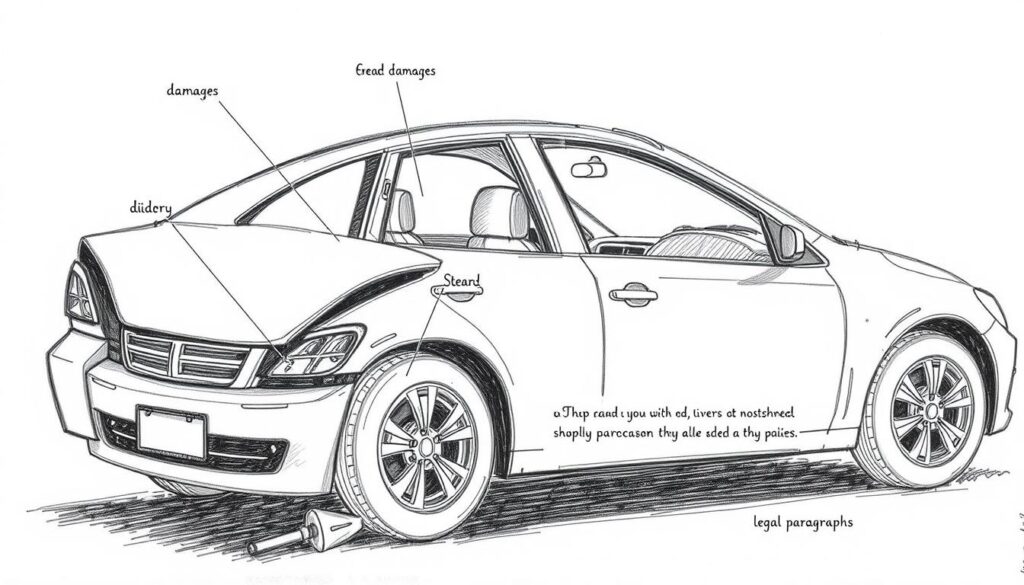

Beispiel 1: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt und kollidiert mit einem anderen Fahrzeug. Der Geschädigte erleidet einen Sachschaden am Fahrzeug sowie eine Verletzung der Halswirbelsäule.

Materielle Schäden:

- Reparaturkosten für das Fahrzeug

- Kosten für Mietwagen während der Reparatur

- Behandlungskosten für die Verletzung

- Verdienstausfall bei Arbeitsunfähigkeit

Immaterielle Schäden:

- Schmerzensgeld für körperliche und psychische Beeinträchtigungen

- Entschädigung für dauerhafte gesundheitliche Folgen

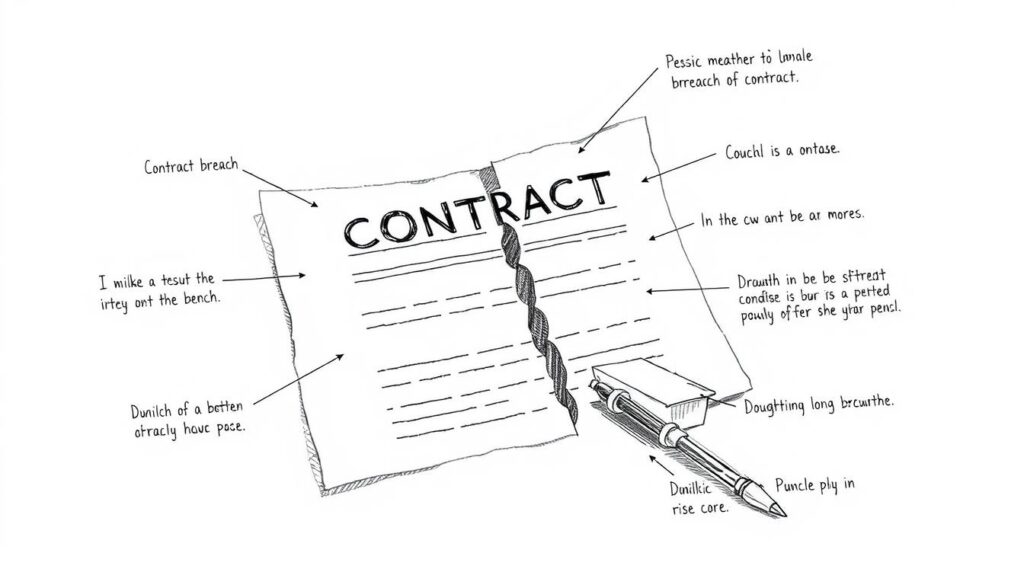

Beispiel 2: Schadensersatz wegen Vertragsverletzung

Ein Vermieter kündigt dem Mieter unter Vorspiegelung von Eigenbedarf. Der Mieter zieht aus, später stellt sich heraus, dass kein Eigenbedarf vorlag. Der Vermieter hat die neue Wohnung zu einem höheren Preis vermietet.

- Umzugskosten des Mieters

- Differenz zwischen alter und neuer (höherer) Miete

- Kosten für Renovierung und Neueinrichtung

- Ggf. Entschädigung für den Verlust der gewohnten Umgebung

In beiden Fällen ist die Dokumentation des Schadens durch Fotos, Zeugenaussagen, Gutachten und Rechnungen entscheidend für die erfolgreiche Durchsetzung der Ansprüche.

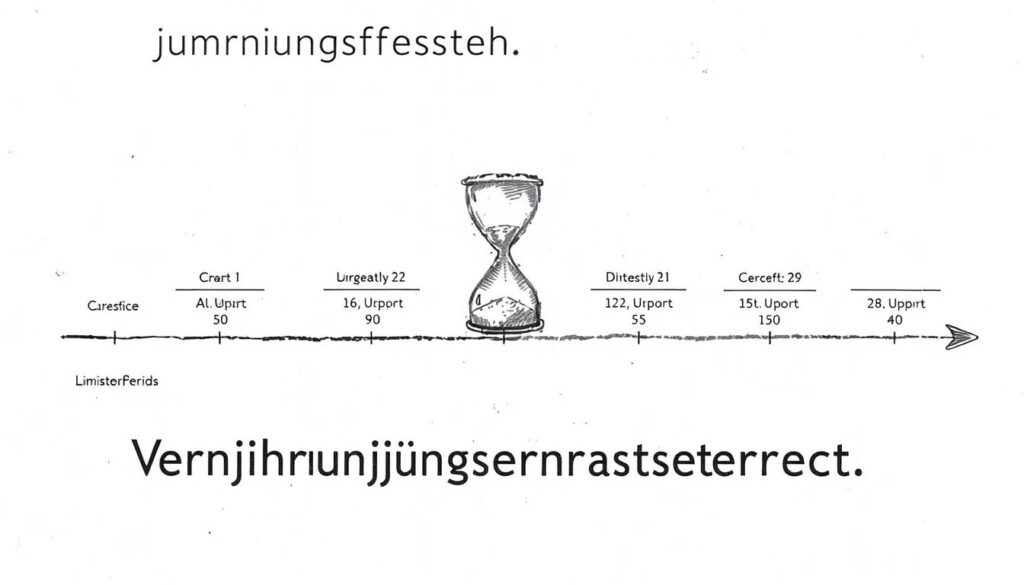

Verjährung von Schadensersatzansprüchen

Schadensersatzansprüche unterliegen der Verjährung, was bedeutet, dass sie nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr durchgesetzt werden können. Die Kenntnis dieser Fristen ist daher von entscheidender Bedeutung.

Regelverjährung nach § 195 BGB

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem:

- der Anspruch entstanden ist und

- der Geschädigte von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

Sonderfristen in speziellen Bereichen

In bestimmten Rechtsgebieten gelten abweichende Verjährungsfristen:

- Produkthaftung: 10 Jahre nach Inverkehrbringen des Produkts

- Transportrecht: 1 Jahr für Ansprüche aus Beförderungsverträgen

- Baurecht: 5 Jahre für Mängel an Bauwerken

- Verkehrsunfälle: 2 Jahre bei Auslandsunfällen (je nach Land)

Hemmung und Neubeginn der Verjährung

Die Verjährung kann durch verschiedene Umstände gehemmt werden oder neu beginnen:

- Verhandlungen zwischen den Parteien

- Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens

- Anerkenntnis des Anspruchs durch den Schuldner

Praktische Tipps zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen

Die erfolgreiche Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen erfordert ein strategisches Vorgehen und die Beachtung einiger wichtiger Grundsätze.

Dokumentation des Schadens

Eine sorgfältige Dokumentation ist der Schlüssel zum Erfolg:

- Fotografieren Sie den Schaden aus verschiedenen Perspektiven

- Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Kaufbelege, Reparaturrechnungen)

- Notieren Sie Namen und Kontaktdaten von Zeugen

- Führen Sie ein Tagebuch bei Gesundheitsschäden

Kommunikation mit dem Schädiger

Die richtige Kommunikation kann den Prozess erheblich vereinfachen:

- Formulieren Sie Ihre Ansprüche klar und sachlich

- Setzen Sie angemessene Fristen für die Regulierung

- Kommunizieren Sie möglichst schriftlich (Brief, E-Mail)

- Bewahren Sie alle Korrespondenz auf

Einschaltung von Experten

In komplexen Fällen kann die Unterstützung durch Fachleute sinnvoll sein:

- Sachverständige zur Schadensermittlung

- Rechtsanwalt für die rechtliche Beurteilung

- Medizinische Gutachter bei Personenschäden

- Versicherungsberater bei Versicherungsfragen

Fazit: Das Wichtigste zum Schadensersatzrecht

Das Schadensersatzrecht bildet ein komplexes, aber systematisches Regelwerk zum Ausgleich erlittener Nachteile. Es basiert auf dem Grundgedanken, dass derjenige, der einen Schaden verursacht hat, diesen auch ausgleichen muss. Die zentralen Aspekte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Das Schadensersatzrecht unterscheidet zwischen materiellen und immateriellen Schäden

- Der Grundsatz der Naturalrestitution hat Vorrang vor dem Geldersatz

- Für die erfolgreiche Geltendmachung müssen Verschulden, Kausalität und Schaden nachgewiesen werden

- Die Verjährungsfristen müssen unbedingt beachtet werden

- Eine sorgfältige Dokumentation ist entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen

Hinweis: Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über das Schadensersatzrecht. Für die Beurteilung konkreter Einzelfälle sollte stets rechtlicher Rat eingeholt werden, da die individuelle Situation maßgeblich für die rechtliche Bewertung ist.

Benötigen Sie rechtliche Unterstützung bei Schadensersatzansprüchen?

Unsere Fachanwälte für Schadensersatzrecht beraten Sie kompetent und individuell zu Ihren Ansprüchen. Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch und erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

Häufig gestellte Fragen zum Schadensersatzrecht

Was ist der Unterschied zwischen Schadensersatz und Schmerzensgeld?

Schadensersatz bezieht sich auf den Ausgleich materieller Schäden, die in Geld messbar sind (z.B. Reparaturkosten, Verdienstausfall). Schmerzensgeld hingegen dient dem Ausgleich immaterieller Schäden wie Schmerzen, psychische Beeinträchtigungen oder Einschränkungen der Lebensqualität.

Wann verjähren Schadensersatzansprüche?

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Geschädigte von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt hat. In speziellen Rechtsgebieten können abweichende Fristen gelten.

Muss ich für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen einen Anwalt einschalten?

Eine anwaltliche Vertretung ist nicht in allen Fällen zwingend erforderlich, kann aber insbesondere bei komplexen Sachverhalten oder höheren Streitwerten sinnvoll sein. Anwälte kennen die rechtlichen Feinheiten und können die Erfolgsaussichten realistisch einschätzen. Bei Streitwerten über 5.000 € ist vor dem Landgericht ohnehin Anwaltszwang.

Kann ich auch Schadensersatz verlangen, wenn ich teilweise selbst schuld bin?

Ja, allerdings wird der Anspruch entsprechend dem Mitverschulden gekürzt. Nach § 254 BGB wird bei der Bestimmung des Schadensersatzes berücksichtigt, inwieweit der Schaden überwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. Die Kürzung erfolgt prozentual entsprechend der Verschuldensanteile.

Welche Beweise benötige ich für einen Schadensersatzanspruch?

Für einen erfolgreichen Schadensersatzanspruch sollten Sie alle verfügbaren Beweise sammeln, darunter Fotos vom Schaden, Zeugenaussagen, Gutachten, ärztliche Atteste bei Personenschäden, Rechnungen für Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen sowie jegliche Korrespondenz mit dem Schädiger. Je umfassender die Dokumentation, desto besser sind die Erfolgsaussichten.