Das Medizinrecht bildet die rechtliche Grundlage für alle Aspekte der medizinischen Versorgung und des Gesundheitswesens. Es regelt die Beziehungen zwischen Ärzten, Patienten, Krankenhäusern und Versicherungen und schafft einen verbindlichen Rahmen für medizinische Behandlungen. In einer Zeit, in der medizinische Innovationen und ethische Fragen immer komplexer werden, gewinnt das Medizinrecht zunehmend an Bedeutung für alle Beteiligten im Gesundheitssystem.

In diesem Leitfaden erklären wir die wichtigsten Bereiche des Medizinrechts, beleuchten zentrale Konzepte wie Patientenrechte und Arzthaftung und geben praktische Einblicke in dieses facettenreiche Rechtsgebiet. Ob Sie Patient, medizinischer Fachmann oder einfach an rechtlichen Grundlagen interessiert sind – hier finden Sie einen verständlichen Überblick über die wesentlichen Aspekte des Medizinrechts.

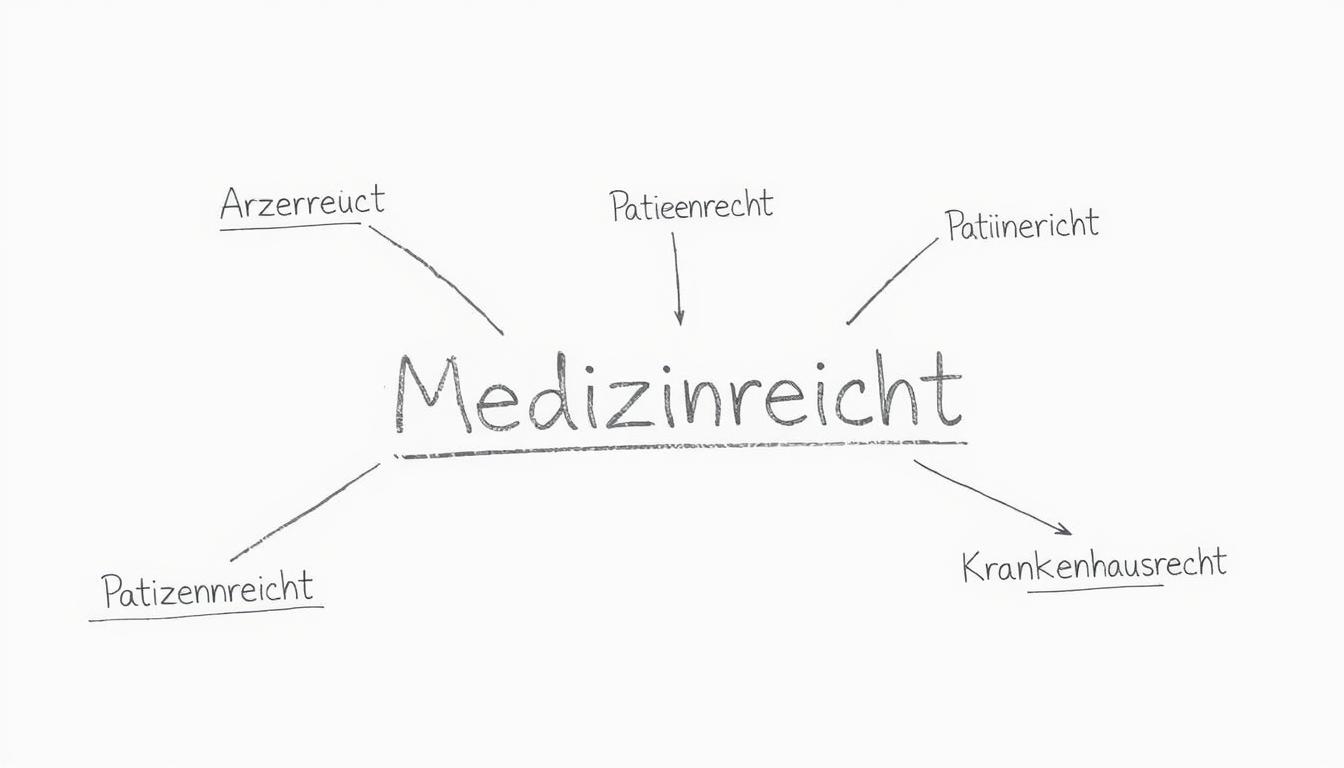

Was ist Medizinrecht? Definition und Abgrenzung

Medizinrecht als Querschnittsmaterie verschiedener Rechtsgebiete

Das Medizinrecht umfasst alle Rechtsnormen, die sich mit der Ausübung der Heilkunde und dem Gesundheitswesen befassen. Es handelt sich um ein Querschnittsgebiet, das Elemente aus dem Zivil-, Straf- und öffentlichen Recht vereint. Im Kern regelt das Medizinrecht die rechtlichen Beziehungen zwischen allen Beteiligten im Gesundheitswesen – von Ärzten und Patienten bis hin zu Krankenhäusern, Apotheken und Versicherungen.

Anders als klassische Rechtsgebiete ist das Medizinrecht nicht in einem einheitlichen Gesetzbuch kodifiziert, sondern setzt sich aus verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und Rechtsprechungen zusammen. Diese Vielfalt spiegelt die Komplexität des Gesundheitswesens wider und macht das Medizinrecht zu einem dynamischen Rechtsbereich, der ständig weiterentwickelt wird.

Das Medizinrecht dient dem Schutz der Patienten, schafft Rechtssicherheit für medizinische Fachkräfte und gewährleistet die Qualität der Gesundheitsversorgung.

Zu den wichtigsten Teilbereichen des Medizinrechts zählen:

- Arztrecht und ärztliches Berufsrecht

- Patientenrechte und Patientenschutz

- Arzthaftungsrecht

- Krankenhausrecht

- Arzneimittel- und Medizinprodukterecht

- Krankenversicherungsrecht

- Transplantationsrecht

Die Abgrenzung zu anderen Rechtsgebieten ist nicht immer eindeutig. So gibt es Überschneidungen mit dem Sozialrecht, dem Vertragsrecht und dem Berufsrecht. Diese Verzahnung macht das Medizinrecht besonders vielschichtig und erfordert oft eine interdisziplinäre Herangehensweise.

Patientenrechte im Medizinrecht

Die drei Säulen der Patientenrechte: Aufklärung, Einwilligung und Selbstbestimmung

Die Patientenrechte bilden einen zentralen Bestandteil des Medizinrechts und wurden 2013 im Patientenrechtegesetz zusammengefasst. Dieses Gesetz stärkt die Position der Patienten gegenüber Ärzten, Krankenhäusern und Versicherungen und schafft mehr Transparenz im Behandlungsprozess.

Recht auf Aufklärung und Einwilligung

Jeder Patient hat das Recht, vor einer Behandlung umfassend über Diagnose, Therapiemöglichkeiten, Risiken und Alternativen aufgeklärt zu werden. Diese Aufklärung muss verständlich und rechtzeitig erfolgen, damit der Patient eine informierte Entscheidung treffen kann. Ohne wirksame Einwilligung des Patienten ist jede medizinische Maßnahme rechtlich als Körperverletzung zu werten.

Wichtig: Die Aufklärungspflicht umfasst auch seltene Risiken, wenn diese bei Verwirklichung die Lebensführung des Patienten schwer belasten würden. Die Aufklärung sollte dokumentiert werden, idealerweise durch ein Aufklärungsformular mit der Unterschrift des Patienten.

Recht auf Einsicht in die Patientenakte

Patienten haben das Recht, ihre vollständige Patientenakte einzusehen. Dazu gehören alle Befunde, Arztbriefe, Röntgenbilder und sonstige Dokumentationen. Dieses Recht besteht auch nach Abschluss der Behandlung fort und kann nur in Ausnahmefällen eingeschränkt werden, etwa wenn therapeutische Gründe dagegen sprechen.

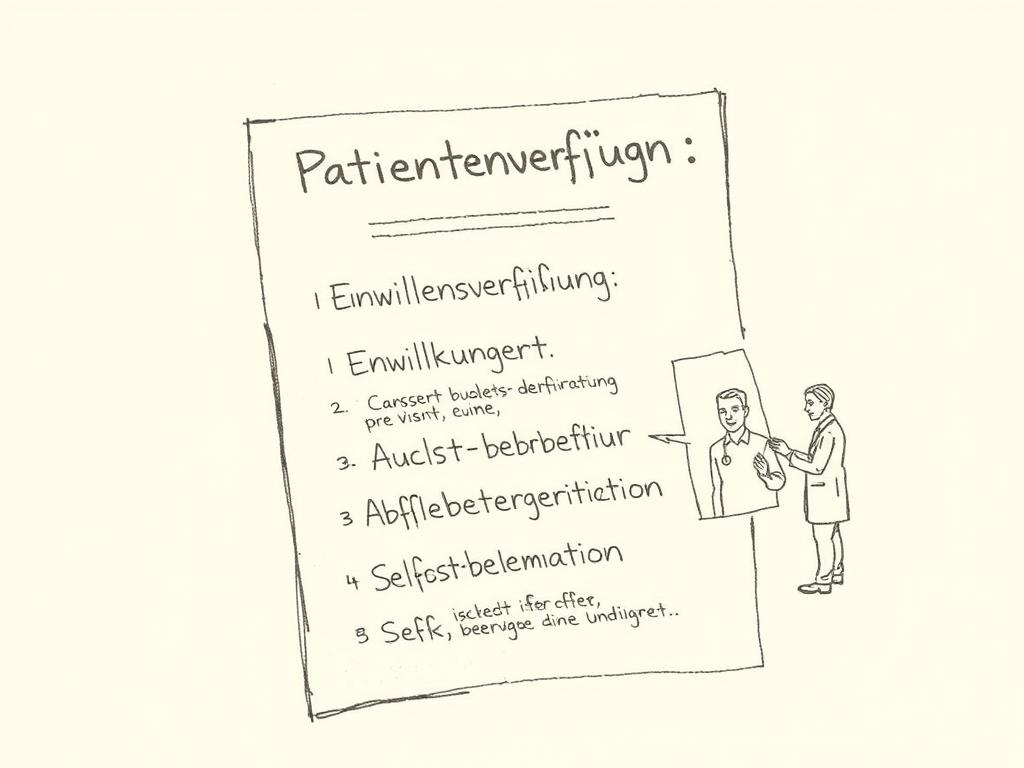

Recht auf Selbstbestimmung und Patientenverfügung

Das Selbstbestimmungsrecht ermöglicht es Patienten, eigenständig über medizinische Maßnahmen zu entscheiden – auch wenn dies bedeutet, eine medizinisch sinnvolle Behandlung abzulehnen. Mit einer Patientenverfügung können Wünsche für zukünftige Behandlungen festgelegt werden, falls man selbst nicht mehr entscheidungsfähig sein sollte.

Die rechtliche Verbindlichkeit einer Patientenverfügung ist seit 2009 im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Sie sollte regelmäßig aktualisiert und möglichst konkret formuliert werden.

Patientenverfügung erstellen lassen?

Eine rechtssichere Patientenverfügung sollte individuell auf Ihre Situation zugeschnitten sein. Unsere Fachanwälte für Medizinrecht beraten Sie gerne.

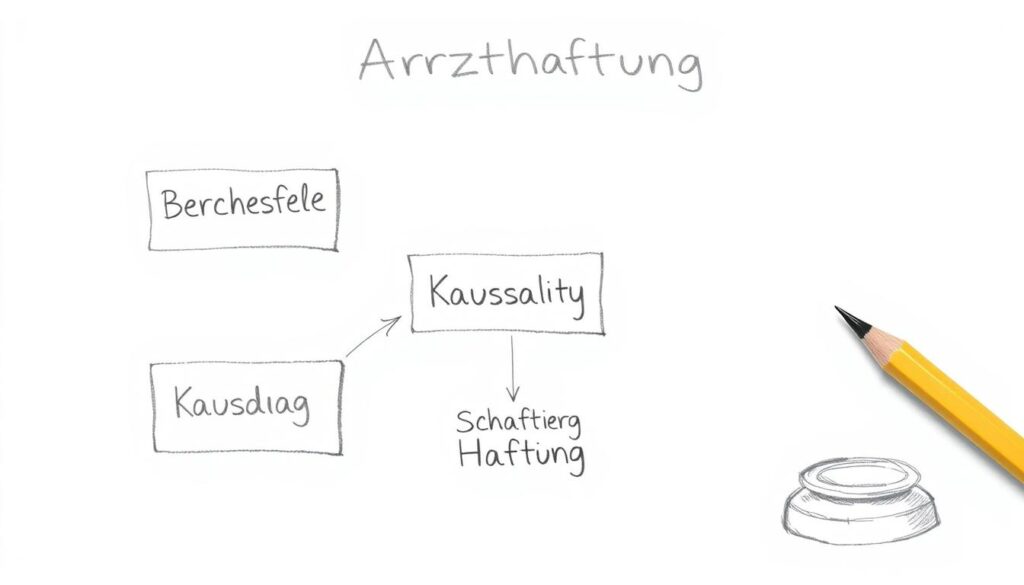

Arzthaftung und Behandlungsfehler

Voraussetzungen der Arzthaftung im Überblick

Die Arzthaftung ist ein zentraler Bereich des Medizinrechts und regelt die rechtlichen Konsequenzen bei Behandlungsfehlern. Grundsätzlich haftet ein Arzt für Schäden, die durch fehlerhafte Behandlung, mangelnde Aufklärung oder Dokumentationsfehler entstehen.

Behandlungsfehler: Definition und Arten

Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn der Arzt von den anerkannten medizinischen Standards abweicht. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen:

- Diagnosefehler: Übersehen von Symptomen oder falsche Interpretation von Befunden

- Therapiefehler: Wahl einer ungeeigneten Behandlungsmethode

- Aufklärungsfehler: Unzureichende Information des Patienten über Risiken und Alternativen

- Organisationsfehler: Mängel in der Praxis- oder Klinikorganisation

- Dokumentationsfehler: Unvollständige oder fehlerhafte Aufzeichnungen

Beweislast im Arzthaftungsprozess

Im Arzthaftungsrecht gilt grundsätzlich: Der Patient muss den Behandlungsfehler, den eingetretenen Schaden und den Kausalzusammenhang beweisen. Dies stellt Patienten oft vor erhebliche Schwierigkeiten, da medizinisches Fachwissen erforderlich ist.

In bestimmten Fällen gibt es jedoch Beweiserleichterungen:

Beweislastumkehr bei:

- Groben Behandlungsfehlern

- Dokumentationsmängeln

- Verletzung der Befunderhebungspflicht

Ansprüche des Patienten:

- Schmerzensgeld

- Schadensersatz

- Verdienstausfall

- Pflegekosten

Wichtig für Patienten: Bei Verdacht auf einen Behandlungsfehler sollten Sie schnell handeln. Die Verjährungsfrist beträgt in der Regel drei Jahre ab Kenntnis des Schadens und des Verursachers.

Für Ärzte empfiehlt sich der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung, die im Falle einer berechtigten Haftung die finanziellen Folgen abdeckt. Zudem ist eine sorgfältige Dokumentation der beste Schutz gegen ungerechtfertigte Ansprüche.

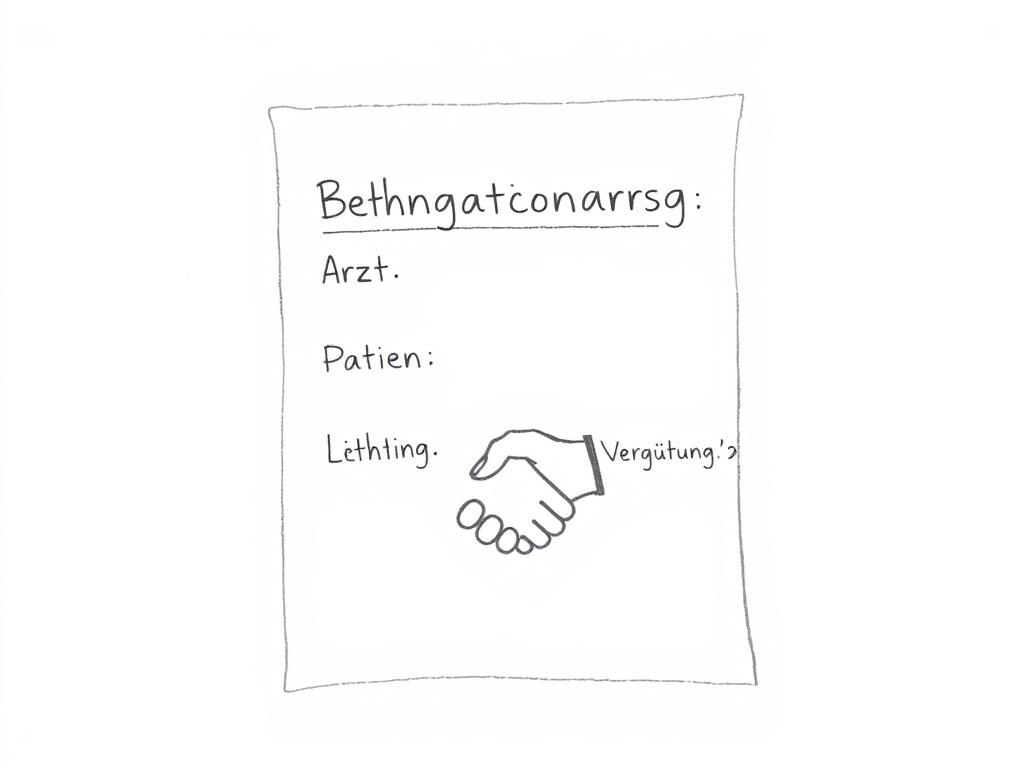

Der Behandlungsvertrag im Medizinrecht

Struktur und Elemente des Behandlungsvertrags

Der Behandlungsvertrag bildet die rechtliche Grundlage für die Arzt-Patienten-Beziehung und ist seit 2013 ausdrücklich im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 630a ff. BGB) geregelt. Er entsteht in der Regel formlos durch konkludentes Handeln, wenn der Patient die Praxis betritt und der Arzt mit der Behandlung beginnt.

Rechtliche Natur des Behandlungsvertrags

Der Behandlungsvertrag ist ein Dienstvertrag besonderer Art. Der Arzt schuldet nicht den Erfolg (Heilung), sondern eine fachgerechte Behandlung nach den anerkannten medizinischen Standards. Dies unterscheidet ihn vom Werkvertrag, bei dem ein bestimmter Erfolg geschuldet wird.

Der Behandlungsvertrag verpflichtet den Arzt zur Leistung einer medizinischen Behandlung, die dem zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standard entspricht.

Pflichten aus dem Behandlungsvertrag

Aus dem Behandlungsvertrag ergeben sich für beide Seiten Rechte und Pflichten:

Pflichten des Arztes:

- Fachgerechte Behandlung

- Umfassende Aufklärung

- Sorgfältige Dokumentation

- Einhaltung der Schweigepflicht

Pflichten des Patienten:

- Mitwirkung an der Behandlung

- Wahrheitsgemäße Angaben

- Befolgung ärztlicher Anweisungen

- Vergütung der Leistungen

Beendigung des Behandlungsvertrags

Der Behandlungsvertrag kann grundsätzlich jederzeit von beiden Seiten beendet werden. Der Patient kann die Behandlung jederzeit abbrechen, während der Arzt nur aus wichtigem Grund kündigen darf und für eine Weiterbehandlung sorgen muss, wenn dies medizinisch erforderlich ist.

Bei laufenden Behandlungen sollte der Arzt eine angemessene Kündigungsfrist einhalten und für eine Überleitung zu einem anderen Behandler sorgen, um den Patienten nicht zu gefährden.

Praxistipp: Dokumentieren Sie als Arzt die Beendigung des Behandlungsverhältnisses sorgfältig, insbesondere wenn der Patient gegen ärztlichen Rat die Behandlung abbricht. Lassen Sie sich dies idealerweise schriftlich bestätigen.

Ärztliche Schweigepflicht

Die ärztliche Schweigepflicht: Grundlagen und Ausnahmen

Die ärztliche Schweigepflicht ist ein fundamentales Prinzip im Medizinrecht und dient dem Schutz der Privatsphäre des Patienten. Sie ist sowohl strafrechtlich (§ 203 StGB) als auch berufsrechtlich in den Berufsordnungen der Ärztekammern verankert.

Umfang der Schweigepflicht

Die Schweigepflicht erstreckt sich auf alles, was dem Arzt in seiner beruflichen Eigenschaft anvertraut oder bekannt geworden ist. Dazu gehören:

- Diagnosen und Befunde

- Behandlungsmethoden und -verläufe

- Persönliche Lebensumstände des Patienten

- Die Tatsache der Behandlung an sich

- Genetische Daten und Familienanamnesen

Die Schweigepflicht gilt gegenüber jedermann – auch gegenüber Familienangehörigen des Patienten, anderen Ärzten und Behörden. Sie besteht auch nach dem Tod des Patienten fort.

Ausnahmen von der Schweigepflicht

In bestimmten Fällen darf oder muss der Arzt die Schweigepflicht durchbrechen:

| Ausnahme | Erläuterung |

| Einwilligung des Patienten | Der Patient kann den Arzt von der Schweigepflicht entbinden |

| Gesetzliche Meldepflichten | Bei bestimmten Infektionskrankheiten, Geburten, Todesfällen |

| Rechtfertigender Notstand | Wenn höherwertige Rechtsgüter gefährdet sind (§ 34 StGB) |

| Wahrnehmung berechtigter Interessen | Z.B. zur Durchsetzung von Honoraransprüchen |

Achtung: Der Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden. Zudem drohen berufsrechtliche Konsequenzen und Schadensersatzansprüche des Patienten.

Schweigepflicht im digitalen Zeitalter

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen stellt neue Anforderungen an den Datenschutz. Bei der elektronischen Übermittlung von Patientendaten, der Nutzung von Cloud-Diensten oder Gesundheits-Apps müssen besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um die Vertraulichkeit zu wahren.

Ärzte sollten daher auf zertifizierte IT-Lösungen setzen und sich regelmäßig über aktuelle Datenschutzanforderungen informieren.

Arzneimittel- und Medizinprodukterecht

Rechtliche Grundlagen für Arzneimittel und Medizinprodukte

Das Arzneimittel- und Medizinprodukterecht bildet einen wichtigen Teilbereich des Medizinrechts und regelt die Entwicklung, Herstellung, Zulassung und den Vertrieb von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Ziel ist der Schutz der Patienten vor unsicheren oder unwirksamen Produkten.

Arzneimittelrecht

Das Arzneimittelgesetz (AMG) definiert Arzneimittel als Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die zur Anwendung am oder im menschlichen Körper bestimmt sind und der Heilung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten dienen. Es regelt unter anderem:

- Zulassungsverfahren für neue Arzneimittel

- Herstellungsvorschriften und Qualitätssicherung

- Pharmakovigilanz (Überwachung von Nebenwirkungen)

- Kennzeichnung und Packungsbeilagen

- Werbebeschränkungen (Heilmittelwerbegesetz)

Besonders strenge Vorschriften gelten für verschreibungspflichtige Arzneimittel, Betäubungsmittel und Blutprodukte. Verstöße gegen das Arzneimittelrecht können mit erheblichen Bußgeldern oder sogar Freiheitsstrafen geahndet werden.

Medizinprodukterecht

Medizinprodukte unterscheiden sich von Arzneimitteln dadurch, dass ihre Hauptwirkung nicht pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch erfolgt. Dazu zählen beispielsweise:

Beispiele für Medizinprodukte:

- Implantate (z.B. Herzschrittmacher)

- Diagnostische Geräte

- Chirurgische Instrumente

- Verbandsmaterial

- Medizinische Software

Rechtliche Grundlagen:

- Medizinproduktegesetz (MPG)

- EU-Medizinprodukteverordnung (MDR)

- EU-Verordnung für In-vitro-Diagnostika (IVDR)

Für Medizinprodukte gilt ein Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem je nach Risikoklasse unterschiedlich strenge Anforderungen zu erfüllen sind. Nach erfolgreicher Bewertung erhält das Produkt die CE-Kennzeichnung und darf im europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht werden.

Haftung für Arzneimittel- und Medizinprodukteschäden

Bei Schäden durch fehlerhafte Arzneimittel oder Medizinprodukte kommen verschiedene Haftungsgrundlagen in Betracht:

- Gefährdungshaftung nach § 84 AMG: Verschuldensunabhängige Haftung des pharmazeutischen Unternehmers

- Produkthaftung nach ProdHaftG: Haftung des Herstellers für fehlerhafte Produkte

- Deliktische Haftung nach § 823 BGB: Bei schuldhafter Verletzung von Verkehrssicherungspflichten

Praxistipp: Bei Verdacht auf einen Arzneimittel- oder Medizinprodukteschaden sollten Betroffene den Vorfall dokumentieren, das Produkt sichern und umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Anschließend empfiehlt sich die Beratung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt.

Krankenhausrecht und Versicherungsrecht

Rechtliche Rahmenbedingungen für Krankenhäuser und Versicherungen

Das Krankenhausrecht und das Versicherungsrecht sind eng miteinander verknüpfte Bereiche des Medizinrechts. Sie regeln die Organisation und Finanzierung der stationären Versorgung sowie die Kostenübernahme durch die Krankenversicherungen.

Grundlagen des Krankenhausrechts

Das Krankenhausrecht umfasst alle Rechtsnormen, die den Betrieb von Krankenhäusern betreffen. Zentrale Rechtsgrundlagen sind:

- Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

- Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG)

- Landeskrankenhausgesetze der Bundesländer

- Sozialgesetzbuch V (SGB V)

Krankenhäuser in Deutschland können in unterschiedlichen Rechtsformen betrieben werden – als öffentliche, freigemeinnützige oder private Einrichtungen. Unabhängig von der Trägerschaft müssen alle Krankenhäuser die gesetzlichen Qualitätsanforderungen erfüllen und unterliegen der staatlichen Aufsicht.

Krankenhausfinanzierung und Abrechnung

Die Finanzierung von Krankenhäusern erfolgt nach dem Prinzip der dualen Finanzierung:

Investitionskosten:

Werden von den Bundesländern getragen (Krankenhausplanung)

Betriebskosten:

Werden durch die Entgelte der Krankenversicherungen gedeckt

Die Abrechnung der Krankenhausleistungen erfolgt überwiegend nach dem DRG-System (Diagnosis Related Groups), bei dem Fallpauschalen für bestimmte Diagnosen und Behandlungen gezahlt werden. Für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen gilt ein spezielles Entgeltsystem.

Krankenversicherungsrecht

Das Krankenversicherungsrecht regelt die Ansprüche der Versicherten auf medizinische Leistungen und die Beziehungen zwischen Versicherten, Leistungserbringern und Kostenträgern. In Deutschland existiert ein duales System aus:

- Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV): Solidarprinzip, einkommensabhängige Beiträge, gesetzlich festgelegter Leistungskatalog

- Privater Krankenversicherung (PKV): Äquivalenzprinzip, risikoorientierte Beiträge, individuell vereinbarter Leistungsumfang

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten (§ 12 SGB V). Darüber hinausgehende Leistungen müssen die Versicherten selbst tragen oder über Zusatzversicherungen abdecken.

Wussten Sie? Etwa 90% der deutschen Bevölkerung sind in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Nur Beamte, Selbstständige und Arbeitnehmer mit einem Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze können sich für eine private Krankenversicherung entscheiden.

Streitigkeiten mit Krankenversicherungen

Bei Konflikten mit der Krankenversicherung, etwa wenn Leistungen abgelehnt werden, stehen verschiedene Rechtswege zur Verfügung:

- GKV: Widerspruchsverfahren, dann Klage vor dem Sozialgericht

- PKV: Klage vor dem Zivilgericht

In beiden Fällen kann die Einholung eines medizinischen Gutachtens erforderlich sein, um die medizinische Notwendigkeit einer Behandlung nachzuweisen.

Fazit: Die Bedeutung des Medizinrechts in der modernen Gesellschaft

Das Gleichgewicht zwischen medizinischen und rechtlichen Aspekten im Gesundheitswesen

Das Medizinrecht hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem eigenständigen und komplexen Rechtsgebiet entwickelt, das für alle Beteiligten im Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung ist. Es schafft Rechtssicherheit für Ärzte und medizinisches Personal, stärkt die Rechte der Patienten und gewährleistet die Qualität der medizinischen Versorgung.

Die fortschreitende Digitalisierung, neue medizinische Technologien und ethische Herausforderungen wie die Genforschung oder die Sterbehilfe werden das Medizinrecht auch in Zukunft vor neue Aufgaben stellen. Es wird darauf ankommen, einen angemessenen Ausgleich zwischen medizinischem Fortschritt, Patientenschutz und wirtschaftlichen Interessen zu finden.

Für Patienten ist es wichtig, ihre Rechte zu kennen und bei Bedarf durchzusetzen. Für Ärzte und andere Leistungserbringer bietet das Medizinrecht einen verlässlichen Rahmen für ihre Tätigkeit, erfordert aber auch eine ständige Auseinandersetzung mit den rechtlichen Anforderungen.

Das Medizinrecht ist kein statisches Gebilde, sondern entwickelt sich kontinuierlich weiter – im Dialog zwischen Medizin, Rechtswissenschaft, Ethik und Gesellschaft.

Angesichts der Komplexität des Medizinrechts empfiehlt sich bei rechtlichen Fragen im Gesundheitsbereich die Konsultation eines spezialisierten Rechtsanwalts, der über das notwendige Fachwissen verfügt und die Interessen seiner Mandanten kompetent vertreten kann.

Rechtliche Unterstützung im Medizinrecht

Haben Sie Fragen zum Medizinrecht oder benötigen Sie rechtliche Unterstützung bei einem medizinrechtlichen Problem? Unsere spezialisierten Fachanwälte für Medizinrecht beraten Sie gerne.