Das Luftrecht bildet die rechtliche Grundlage für einen sicheren und geordneten Luftverkehr weltweit. Es umfasst zahlreiche nationale und internationale Regelungen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen, die Rechte und Pflichten von Fluggesellschaften sowie den Schutz von Passagieren regeln. In einer zunehmend vernetzten Welt gewinnt das Luftrecht stetig an Bedeutung – sei es für Privatpersonen, die ihre Fluggastrechte kennen möchten, oder für Unternehmen in der Luftfahrtbranche, die komplexe rechtliche Rahmenbedingungen einhalten müssen.

Geschichte und Grundlagen des Luftrechts

Die Anfänge des Luftrechts reichen bis in die frühen Tage der Luftfahrt zurück. Mit dem Traum vom Fliegen, der schon in der griechischen Mythologie mit Ikarus begann, entwickelte sich parallel zur technischen Evolution auch ein rechtlicher Rahmen. Die 1920er Jahre können als Beginn des modernen Luftverkehrs und damit auch des Luftrechts betrachtet werden.

Interessanterweise waren rechtsphilosophische Überlegungen über die Nutzung des Luftraums der technischen Entwicklung oft voraus. Bereits vor dem ersten Weltkrieg gab es Entwürfe zu einem Luftverkehrsgesetz, das jedoch erst nach dem Krieg für den zivilen Flugverkehr relevant wurde.

Internationale Entwicklung des Luftrechts

Ein Meilenstein in der Entwicklung des internationalen Luftrechts war das Warschauer Abkommen von 1929, das erstmals multilaterale Regelungen für den privaten Luftverkehr festlegte. Besonders wichtig war dabei die Regelung von Haftungsfragen bei internationalen Flügen.

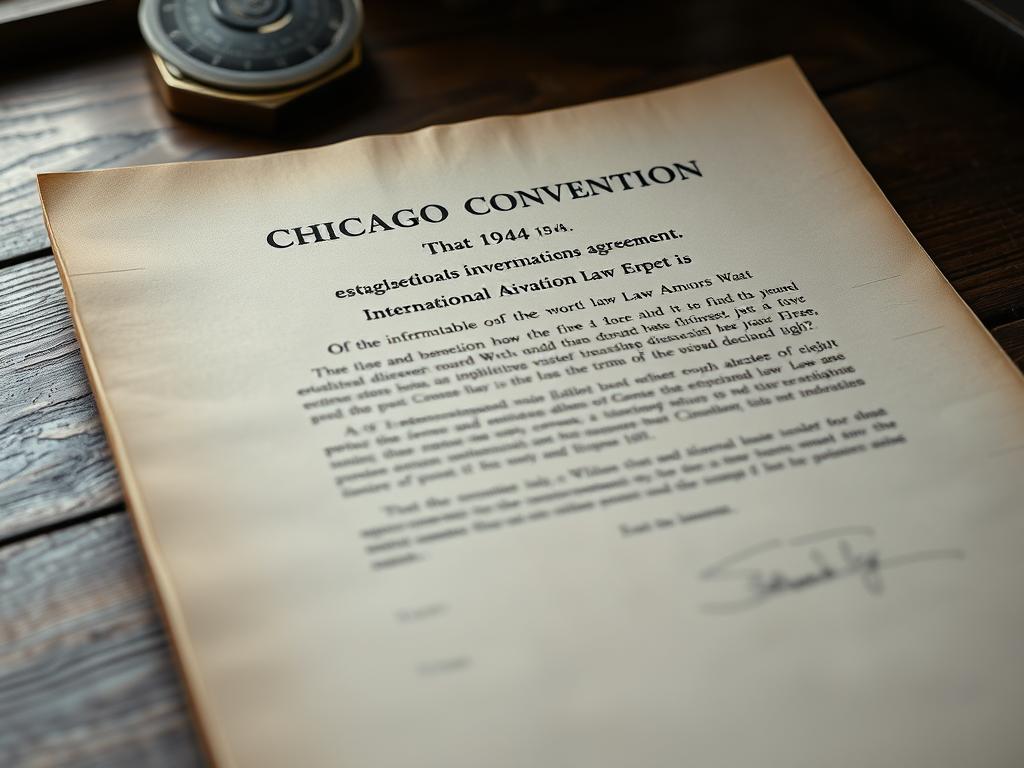

Das Chicagoer Abkommen von 1944 führte zur Gründung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und legte den Grundstein für das moderne internationale Luftfahrtrecht. Die ICAO, seit 1947 eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, spielt bis heute eine zentrale Rolle bei der Festlegung internationaler Standards im Luftverkehr.

Der Luftraum als Schlüsselbegriff

Ein zentraler Begriff im Luftrecht ist der Luftraum selbst. Hierbei wird zwischen staatlichem und nichtstaatlichem Luftraum unterschieden. Der staatliche Luftraum ist Teil des Staatsgebiets und unterliegt der Lufthoheit des jeweiligen Staates. In nichtstaatlichen Lufträumen, beispielsweise über internationalen Gewässern, bestehen keine staatlichen Hoheitsbefugnisse.

Das Prinzip der Lufthoheit wurde im Chicagoer Abkommen festgeschrieben: „Jeder Staat besitzt über seinem Hoheitsgebiet volle und ausschließliche Lufthoheit.“ Dieses Prinzip bildet bis heute die Grundlage für die internationale Luftfahrt und die Regelung des Luftverkehrs.

Rechtlicher Rahmen des Luftrechts

Das Luftrecht ist ein Querschnittsrechtsgebiet, in das viele klassische Rechtsgebiete hineinwirken. Es lässt sich in öffentliches und privates Luftrecht sowie das Luftstrafrecht einteilen. Dabei umfasst das öffentliche Luftrecht vor allem die Zulassung und den Betrieb von Luftfahrzeugen, während das private Luftrecht zivilrechtliche Beziehungen im Zusammenhang mit der Luftfahrt regelt.

Regelungsebenen im Luftrecht

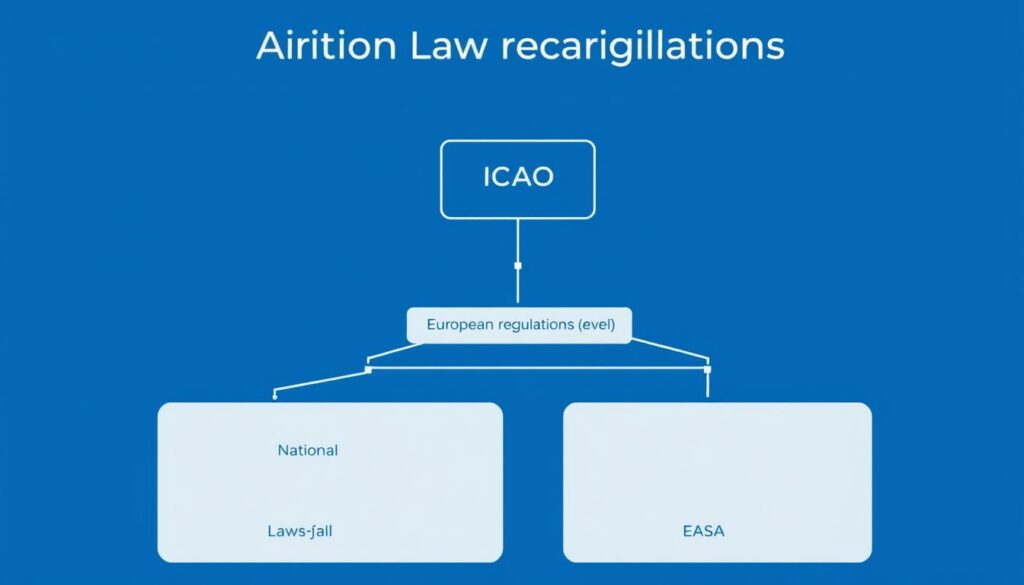

Das Luftrecht wird auf verschiedenen Ebenen geregelt: international, europäisch und national. Auf internationaler Ebene sind vor allem die Abkommen und Standards der ICAO maßgeblich. Auf europäischer Ebene spielt die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) eine zentrale Rolle. Auf nationaler Ebene gibt es in Deutschland verschiedene Gesetze und Verordnungen, die das Luftrecht regeln.

Deutsches Luftrecht: Wichtige Gesetze und Verordnungen

In Deutschland bildet das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) von 1922 die Grundlage des Luftrechts. Es wurde im Laufe der Zeit immer wieder modernisiert und regelt unter anderem den Luftverkehr, Haftpflichtfragen sowie Straf- und Bußgeldvorschriften. Neben dem LuftVG gibt es weitere wichtige Vorschriften:

- Die Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) regelt das Verhalten im Luftraum und die Auflagen zur Teilnahme am Luftverkehr.

- Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) enthält die Voraussetzungen für die Zulassung zur Teilnahme am Luftverkehr.

- Das Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) dient dem Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs.

- Die Verordnung zur Prüfung von Luftfahrtgerät (LuftGerPV) regelt die Anforderungen und Verfahren für die Prüfung von Luftfahrtgerät.

Diese Gesetze und Verordnungen bilden zusammen einen umfassenden rechtlichen Rahmen für die Luftfahrt in Deutschland und setzen internationale und europäische Vorgaben in nationales Recht um.

Internationale Abkommen im Luftrecht

Das internationale Luftrecht basiert auf verschiedenen Abkommen, die die Zusammenarbeit zwischen Staaten regeln. Das wichtigste ist das bereits erwähnte Chicagoer Abkommen von 1944, das die Grundlage für die internationale Zivilluftfahrt bildet.

Die Freiheiten der Luft

Ein zentrales Element des internationalen Luftrechts sind die „Freiheiten der Luft“, die im Rahmen des Chicagoer Abkommens definiert wurden. Diese Freiheiten regeln, welche Rechte Fluggesellschaften in fremden Staaten haben:

- Das Recht, das Gebiet eines anderen Staates ohne Landung zu überfliegen.

- Das Recht auf Zwischenlandung während des Überflugs zu nicht kommerziellen Zwecken (z.B. Tanken).

- Das Recht auf Beförderung von Passagieren oder Fracht vom Heimatstaat in einen anderen Staat.

- Das Recht auf Beförderung von Passagieren oder Fracht von einem fremden Staat in den Heimatstaat.

- Das Recht auf Beförderung zwischen zwei fremden Staaten, wenn Start- oder Endpunkt im Heimatstaat liegt.

Darüber hinaus gibt es noch weitere, inoffizielle Freiheiten, die nicht über völkerrechtliche Verträge festgelegt sind, sondern über bilaterale Abkommen zwischen Staaten geregelt werden.

Die Rolle der ICAO

Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) spielt eine zentrale Rolle im internationalen Luftrecht. Sie erarbeitet verbindliche Standards für die Luftfahrt, die von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen. Diese Standards sind in 19 Anhängen (Annexes) zum Chicagoer Abkommen geregelt und umfassen unter anderem:

- Lizenzierung des Luftfahrtpersonals

- Luftverkehrsregeln

- Meteorologische Dienste

- Luftfahrtkarten

- Betrieb von Luftfahrzeugen

- Lufttauglichkeit von Luftfahrzeugen

- Flugunfalluntersuchung

- Umweltschutz

Da die ICAO keine Durchsetzungsbefugnisse in den einzelnen Mitgliedstaaten hat, müssen diese die Standards selbst in nationales Recht umsetzen.

Europäisches Luftrecht

Auf europäischer Ebene hat die Europäische Union (EU) weitreichende Befugnisse im Bereich des Luftrechts. Die EU-Mitgliedstaaten haben entsprechende Kompetenzen an die EU übertragen, die nun für viele Bereiche des Luftrechts zuständig ist.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)

Eine zentrale Rolle im europäischen Luftrecht spielt die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA), die 2002 gegründet wurde. Als unabhängige Behörde nach europäischem Recht ist sie für die EU-Mitgliedstaaten und EU-Einrichtungen zuständig. Zu ihren Aufgaben gehören:

- Schaffung einheitlicher Regelungen für den Betrieb von Luftfahrtbetrieben

- Erstellung von Bau- und Zulassungsvorschriften

- Entwicklung von Betriebsvorschriften

- Unterstützung bei der Umsetzung der ICAO-Regeln

- Sicherstellung eines hohen Niveaus der Flugsicherheit

- Förderung des Umweltschutzes im Luftverkehr

Die EASA-Mitgliedstaaten umfassen neben den EU-Mitgliedstaaten auch Norwegen, die Schweiz, Liechtenstein und Island. Die nicht-EU-Mitgliedstaaten beteiligen sich über eine Gebühr an der Finanzierung der EASA.

Eurocontrol

Eine weitere wichtige Organisation im europäischen Luftrecht ist Eurocontrol, die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt. Sie befasst sich hauptsächlich mit Luftverkehrs-Sicherungsdiensten und nimmt dabei eine koordinierende Rolle ein. Eurocontrol basiert auf dem Eurocontrol-Übereinkommen und ist für die Koordination der Flugsicherung in Europa zuständig.

Flugsicherheit im Luftrecht

Die Sicherheit im Luftverkehr ist ein zentrales Anliegen des Luftrechts. Verschiedene Gesetze und Verordnungen regeln die Anforderungen an die Sicherheit von Luftfahrzeugen, Flughäfen und den Luftverkehr insgesamt.

Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen

Ein wichtiger Aspekt der Flugsicherheit ist die Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen. Gemäß § 2 des Luftverkehrsgesetzes dürfen deutsche Luftfahrzeuge nur verkehren, wenn sie zum Luftverkehr zugelassen sind. Für die Zulassung müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Muster des Luftfahrzeugs muss zugelassen sein (Musterzulassung).

- Der Nachweis der Verkehrssicherheit muss nach der Prüfordnung für Luftfahrtgerät geführt sein.

- Der Halter des Luftfahrzeugs muss eine Haftpflichtversicherung unterhalten.

- Die technische Ausrüstung des Luftfahrzeugs muss so gestaltet sein, dass das durch seinen Betrieb entstehende Geräusch das nach dem jeweiligen Stand der Technik unvermeidbare Maß nicht übersteigt.

Flugunfalluntersuchung

Die Untersuchung von Flugunfällen ist ein wichtiger Bestandteil der Flugsicherheit. In Deutschland ist dafür die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) zuständig. Die rechtliche Grundlage bildet das Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz (FlUUG), das die Umsetzung internationaler Vorgaben in deutsches Recht regelt.

Ziel der Flugunfalluntersuchung ist es, die Ursachen von Unfällen zu ermitteln und daraus Lehren für die Verbesserung der Flugsicherheit zu ziehen. Die Untersuchung dient ausdrücklich nicht der Feststellung von Schuld oder Haftung.

Luftsicherheit

Neben der Flugsicherheit (Safety) spielt auch die Luftsicherheit (Security) eine wichtige Rolle im Luftrecht. Das Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) dient dem Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs, insbesondere vor Flugzeugentführungen, Sabotageakten und terroristischen Angriffen.

Das Gesetz regelt unter anderem die Kontrolle von Personen und Sachen im Flughafen, die Überprüfung von Personen auf ihre Zuverlässigkeit und die Sicherungsmaßnahmen, die Flughafen- und Flugplatzbetreiber sowie Fluggesellschaften zu ergreifen haben.

Haftung im Luftrecht

Die Haftung für Schäden im Luftverkehr ist ein wichtiger Bestandteil des Luftrechts. Bereits 1929 wurden mit dem Warschauer Abkommen internationale Regelungen zur Haftung getroffen. In Deutschland sind die Haftungsregelungen vor allem im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) verankert.

Haftung für Schäden am Boden

Gemäß § 33 LuftVG haftet der Halter eines Luftfahrzeugs für Schäden, die durch den Betrieb des Luftfahrzeugs Personen oder Sachen am Boden zugefügt werden. Diese Haftung ist verschuldensunabhängig, das heißt, der Halter haftet auch dann, wenn ihn kein Verschulden trifft. Die Haftung ist jedoch auf bestimmte Höchstbeträge begrenzt, die sich nach dem Gewicht des Luftfahrzeugs richten.

Haftung für Schäden an Passagieren und Gepäck

Die Haftung für Schäden an Passagieren und Gepäck ist im internationalen Luftverkehr durch das Montrealer Übereinkommen von 1999 geregelt, das das Warschauer Abkommen weitgehend ersetzt hat. Für Flüge innerhalb Deutschlands gelten die Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes.

Bei Tod oder Körperverletzung eines Fluggastes haftet das Luftfahrtunternehmen verschuldensunabhängig bis zu einem Betrag von 128.821 Sonderziehungsrechten (ca. 150.000 Euro). Darüber hinaus haftet es unbegrenzt, kann sich aber entlasten, wenn es nachweist, dass der Schaden nicht auf sein Verschulden zurückzuführen ist.

Versicherungspflicht

Um die Haftung abzusichern, besteht für Luftfahrzeughalter eine Versicherungspflicht. Gemäß § 43 LuftVG darf ein Luftfahrzeug nur betrieben werden, wenn der Halter eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der Schadensersatzansprüche wegen Personen- und Sachschäden unterhält. Die Mindestversicherungssummen sind in der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) festgelegt und richten sich nach dem Gewicht des Luftfahrzeugs.

Fluggastrechte im Luftrecht

Die Rechte von Fluggästen sind ein wichtiger Bestandteil des Luftrechts. Auf europäischer Ebene werden sie vor allem durch die Fluggastrechte-Verordnung (EG) Nr. 261/2004 geregelt, die bei Flugverspätungen, Flugannullierungen und Nichtbeförderung Anwendung findet.

Entschädigung bei Flugverspätungen und -annullierungen

Bei Flugverspätungen von mehr als drei Stunden oder bei Flugannullierungen haben Fluggäste unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Flugdistanz:

- 250 Euro bei Flügen bis 1.500 km

- 400 Euro bei Flügen zwischen 1.500 und 3.500 km

- 600 Euro bei Flügen über 3.500 km

Die Fluggesellschaft kann sich von der Zahlungspflicht befreien, wenn sie nachweist, dass die Verspätung oder Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist, die auch bei Ergreifen aller zumutbaren Maßnahmen nicht hätten vermieden werden können.

Betreuungsleistungen

Unabhängig von der Ausgleichszahlung haben Fluggäste bei Verspätungen und Annullierungen Anspruch auf Betreuungsleistungen. Dazu gehören:

- Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit

- Zwei Telefonate, Telexe, Faxe oder E-Mails

- Bei Übernachtungen: Hotelunterbringung und Transport zwischen Flughafen und Hotel

Rechte bei Nichtbeförderung

Bei Nichtbeförderung (Überbuchung) haben Fluggäste die Wahl zwischen:

- Erstattung des Flugpreises innerhalb von sieben Tagen

- Anderweitiger Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Bedingungen

- Anderweitiger Beförderung zum Endziel zu einem späteren Zeitpunkt

Zusätzlich haben sie Anspruch auf die oben genannten Ausgleichszahlungen und Betreuungsleistungen.

Umweltaspekte im Luftrecht

Der Umweltschutz spielt im Luftrecht eine zunehmend wichtige Rolle. Verschiedene Regelungen zielen darauf ab, die Umweltauswirkungen des Luftverkehrs zu reduzieren.

Lärmschutz

Der Schutz vor Fluglärm ist ein wichtiger Aspekt des Umweltschutzes im Luftrecht. In Deutschland regelt das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm die Festsetzung von Lärmschutzbereichen um Flugplätze und die damit verbundenen Bauverbote und Baubeschränkungen. Zudem gibt es Regelungen zu lärmbedingten Betriebsbeschränkungen für Flugplätze.

Auch bei der Zulassung von Luftfahrzeugen spielt der Lärmschutz eine Rolle. Gemäß § 2 LuftVG wird ein Luftfahrzeug nur zum Verkehr zugelassen, wenn die technische Ausrüstung so gestaltet ist, dass das durch seinen Betrieb entstehende Geräusch das nach dem jeweiligen Stand der Technik unvermeidbare Maß nicht übersteigt.

Emissionshandel im Luftverkehr

Seit 2012 ist der Luftverkehr in das europäische Emissionshandelssystem einbezogen. Fluggesellschaften müssen für Flüge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) Emissionszertifikate erwerben, die ihnen das Recht geben, eine bestimmte Menge an CO2 auszustoßen. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs zu reduzieren.

Auf internationaler Ebene hat die ICAO ein System für den Emissionshandel im Luftverkehr entwickelt, das sogenannte CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Es befindet sich seit 2021 in der Pilotphase und soll dazu beitragen, das Ziel eines CO2-neutralen Wachstums der internationalen Luftfahrt ab 2020 zu erreichen.

Weitere Umweltaspekte

Neben Lärm und CO2-Emissionen gibt es weitere Umweltaspekte, die im Luftrecht berücksichtigt werden, darunter:

- Regelungen zu Stickoxid-Emissionen von Flugzeugtriebwerken

- Vorschriften zur Vermeidung von Wasserschäden durch Enteisungsmittel

- Bestimmungen zum Umgang mit gefährlichen Gütern im Luftverkehr

Diese Regelungen sind teilweise in den Anhängen zum Chicagoer Abkommen, teilweise in europäischen Verordnungen und teilweise in nationalen Gesetzen und Verordnungen verankert.

Drohnenrecht als Teil des Luftrechts

Mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen (unbemannten Luftfahrtsystemen) hat sich auch das Luftrecht in diesem Bereich weiterentwickelt. In Deutschland wurden 2017 mit der „Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten“ neue Regelungen für Drohnen-Piloten eingeführt.

Kennzeichnungspflicht und Drohnen-Führerschein

Für Drohnen gelten je nach Gewicht verschiedene Vorschriften:

- Drohnen mit einem Gewicht ab 250 Gramm müssen mit einer Plakette gekennzeichnet werden, auf der Name und Anschrift des Eigentümers verzeichnet sind.

- Für Drohnen ab 2 kg ist ein Kenntnisnachweis (Drohnen-Führerschein) erforderlich, wenn sie außerhalb von Modellflugplätzen betrieben werden.

- Für Drohnen ab 5 kg und für den nächtlichen Flug ist eine behördliche Erlaubnis notwendig.

Flughöhe und Sichtweite

Drohnen dürfen in der Regel nicht außerhalb der Sichtweite des Piloten und nur bis zu einer maximalen Höhe von 100 Metern geflogen werden. Wer sein Modell höher aufsteigen lassen möchte, benötigt dafür eine spezielle Erlaubnis.

Flugverbotszonen

Es gibt verschiedene Bereiche, in denen der Betrieb von Drohnen grundsätzlich verboten ist, darunter:

- Über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen

- Über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalten, militärischen Anlagen und Einrichtungen

- Über und in einem seitlichen Abstand von 100 Metern von Krankenhäusern

- In Kontrollzonen von Flughäfen ohne Erlaubnis der Flugsicherung

- Über Wohngrundstücken, wenn die Drohne mehr als 250 Gramm wiegt oder Daten aufzeichnen kann

Diese Regelungen sollen die Sicherheit im Luftraum gewährleisten und die Privatsphäre von Personen schützen.

Anwälte für Luftrecht

Das Luftrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet, das spezielle Kenntnisse erfordert. Daher gibt es Kanzleien und Juristen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Sie beraten Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherungsunternehmen, Hersteller von Luftfahrzeugen, aber auch Privatpersonen in luftrechtlichen Fragen.

Tätigkeitsbereiche von Luftrechtsanwälten

Anwälte für Luftrecht befassen sich mit verschiedenen Rechtsfragen, darunter:

- Kauf von und Schäden an Luftfahrzeugen

- Flugunfälle und Haftungsfragen

- Zulassung von Luftfahrzeugen

- Auseinandersetzungen mit Luftfahrtbehörden

- Fluggastrechte bei Verspätungen, Annullierungen und Nichtbeförderung

- Arbeitsrecht für Luftfahrtpersonal

- Umweltrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr

Aufgrund der internationalen Dimension des Luftrechts arbeiten viele Luftrechtsanwälte grenzüberschreitend und verfügen über Kenntnisse in verschiedenen Rechtssystemen.

Fazit: Die Bedeutung des Luftrechts

Das Luftrecht ist ein faszinierendes und komplexes Rechtsgebiet, das sich ständig weiterentwickelt. Es spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Ordnung im Luftverkehr und schafft den rechtlichen Rahmen für eine der wichtigsten Verkehrsarten unserer Zeit.

Von den internationalen Abkommen über die europäischen Verordnungen bis hin zu den nationalen Gesetzen und Verordnungen bildet das Luftrecht ein vielschichtiges Regelwerk, das alle Aspekte der Luftfahrt abdeckt – von der Zulassung von Luftfahrzeugen über die Rechte von Fluggästen bis hin zum Umweltschutz.

In einer zunehmend globalisierten Welt, in der der Luftverkehr eine immer wichtigere Rolle spielt, wird auch die Bedeutung des Luftrechts weiter zunehmen. Die Herausforderungen der Zukunft, wie die Integration von Drohnen in den Luftraum, die Reduzierung der Umweltauswirkungen des Luftverkehrs und die Gewährleistung der Sicherheit angesichts neuer Bedrohungen, werden das Luftrecht weiter prägen und verändern.

Für alle, die mit der Luftfahrt in Berührung kommen – sei es als Passagier, als Unternehmen in der Luftfahrtbranche oder als Behörde – ist ein grundlegendes Verständnis des Luftrechts von großer Bedeutung. Es hilft, die eigenen Rechte und Pflichten zu kennen und die komplexen Zusammenhänge in der Luftfahrt besser zu verstehen.

Benötigen Sie Beratung im Luftrecht?

Das Luftrecht ist komplex und erfordert spezialisiertes Fachwissen. Unsere Experten für Luftrecht stehen Ihnen bei allen Fragen rund um Fluggastrechte, Haftungsfragen oder andere luftrechtliche Angelegenheiten zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Erstberatung.