Im Zuge der Energiewende gewinnt die Genehmigungspflicht für Windräder und Solaranlagen immer mehr an Bedeutung. Als Teil der regulatorischen Prozesse sehen sich Projektentwickler und Investoren vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Das Ziel? Eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung durch erneuerbare Energien sicherzustellen.

- Einleitung in die Genehmigungspflicht

- Rechtsrahmen für erneuerbare Energien

- Genehmigungsbehörden in Deutschland

- Verfahren zur Genehmigung von Windrädern

- Verfahren zur Genehmigung von Solaranlagen

- Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

- Genehmigungspflichtige Maße und Abstände

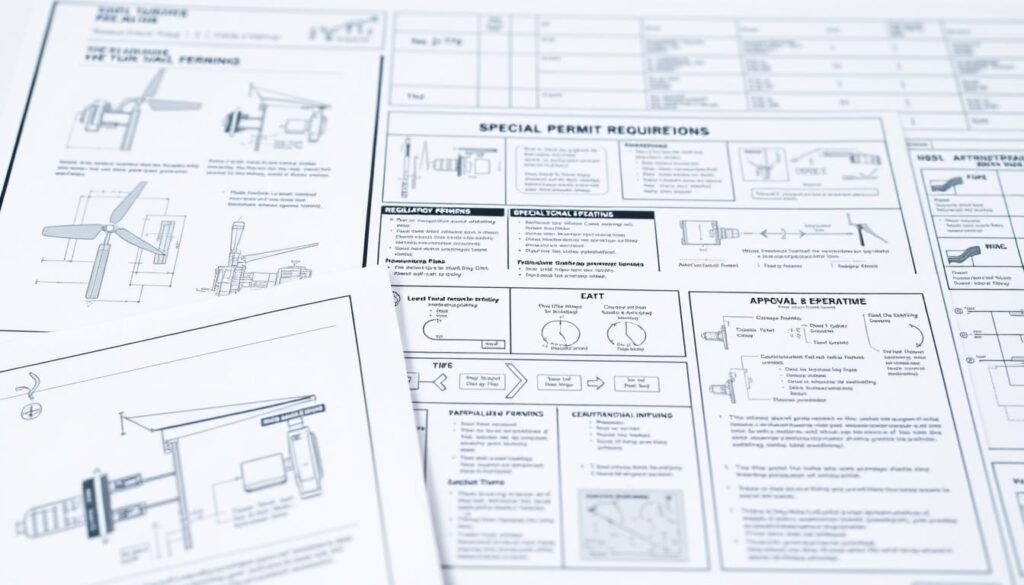

- Besondere Genehmigungsanforderungen

- Genehmigung für Hybridanlagen

- Besondere Herausforderungen bei der Genehmigung

- Aktuelle Entwicklungen und Trends

- Fazit und Ausblick

Die Richtlinie (EU) 2023/2413 markiert einen entscheidenden Schritt zur Etablierung eines beschleunigten Genehmigungsverfahrens. So soll bis 2030 ein beträchtlicher Anteil des Energiebedarfs der EU durch erneuerbare Quellen gedeckt werden. Qualifizierte Anwälte stehen bereit, um Sie durch diese neuen regulatorischen Landschaften zu navigieren und Compliance sicherzustellen.

Zu beachten ist, dass die Umsetzung der Bestimmungen bis spätestens Mai 2025 erfolgen soll, wobei eine frühere Implementierung einzelner Aspekte bereits ab Juli 2024 möglich ist. Durch die Integration der Richtlinien in das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) und das Baugesetzbuch (BauGB) verfolgt man den klaren Kurs, den Ausbau erneuerbarer Energien aktiv zu fördern.

Einleitung in die Genehmigungspflicht

Die Etablierung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien wie Windkraft und Solarenergie ist in Deutschland an strenge Vorgaben und rechtliche Rahmenbedingungen geknüpft. Die Genehmigungspflicht ist ein fundamental wichtiger Prozess, der sowohl die Sicherung des Umweltschutzes als auch die technisch sachgerechte Implementierung der Anlagen gewährleistet. Ohne eine entsprechende Baugenehmigung erneuerbare Energien ist der Bau und Betrieb dieser Energieerzeugungsanlagen nicht zulässig. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Bedeutung und den Zweck dieser gesetzlichen Regelungen.

Bedeutung der Genehmigungspflicht

Die Genehmigungspflicht erfüllt primär den Zweck, eine reibungslose Integration der Anlagen in die bestehende Landschaft und Infrastruktur sicherzustellen. Sie dient als eine formelle Überprüfung, ob die geplanten Anlagen, sei es die Windenergie Genehmigung für Turbinen oder die Solaranlage Genehmigung für Photovoltaiksysteme, den nationalen Baustandards und Umweltschutzrichtlinien entsprechen. Dies ist besonders relevant, da erneuerbare Energieprojekte oft in umweltsensiblen oder dicht besiedelten Gebieten realisiert werden.

Zweck der gesetzlichen Regelungen

Die gesetzlichen Regelungen zur Genehmigungspflicht sollen nicht nur ökologische und soziale Standards schützen, sondern auch Investoren und Betreiber von Anlagen rechtliche Klarheit und Sicherheit bieten. Durch die Baugenehmigung erneuerbare Energien wird sichergestellt, dass alle technischen, ökologischen und sicherheitsrelevanten Aspekte vorab grundlegend geprüft und genehmigt wurden. Dies minimiert das Risiko von späteren Einwänden oder Rechtsstreitigkeiten und fördert ein nachhaltiges Wachstum in diesem Sektor.

Rechtsrahmen für erneuerbare Energien

Der Rechtsrahmen für erneuerbare Energien in Deutschland bildet eine grundlegende Säule, um die Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung zu erreichen. Durch verschiedene legislative Maßnahmen, insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und das Baugesetzbuch (BauGB), wird ein stetiger Ausbau der erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft und Photovoltaik ermöglicht.

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Im Zuge der Anpassungen, die 2023 aufgrund EU-Richtlinienänderungen vollzogen wurden, erleichtert das EEG entscheidend die gesetzliche Genehmigung Windkraft-Projekte und fördert die regulatorische Genehmigung Photovoltaik. Diese Gesetzesanpassungen sollen es ermöglichen, schneller auf die dynamischen Veränderungen des Marktes und technologische Innovationen zu reagieren.

Baugesetzbuch (BauGB)

Parallel dazu enthält das Baugesetzbuch Vorschriften, die speziell die baurechtliche Vorschriften Solaranlagen betreffen. Änderungen im BauGB zielen darauf ab, die administrative Effizienz zu verbessern, indem sie für bestimmte Regionen vereinfachte Genehmigungsverfahren festlegen und so den Ausbau der Wind- und Solarenergie beschleunigen.

Die Synergie zwischen EEG und BauGB stellt sicher, dass sowohl Beförderungen von umfassenden Anlagen als auch einzelne kleinere Vorhaben effizient und gerecht ablaufen. Die Kombination von technischen und rechtlichen Expertisen ist dabei essenziell, um den energiepolitischen Wechsel in Deutschland erfolgreich zu gestalten.

Genehmigungsbehörden in Deutschland

In Deutschland verteilen sich die Verantwortlichkeiten für die Baugenehmigung Solaranlagen und die Genehmigung Windkraftanlagen auf verschiedene Verwaltungsebenen. Die Genehmigungsverfahren werden sowohl auf Bundesebene gestaltet als auch den jeweiligen landesspezifischen Anforderungen angepasst. Weitere Informationen zu rechtlichen Grundlagen finden Sie auf unserer Webseite.

Zuständige Stellen auf Bundesebene übernehmen primär regulative und übergeordnete Koordinationsaufgaben. Sie entwickeln Rahmenbedingungen, die für eine homogene Umsetzung der Gesetzgebung auf Landesebene sorgen sollen. Das Immissionsschutzgesetz spielt hier eine bedeutende Rolle, um Umwelt- und Anwohnerinteressen gerecht zu werden.

Zuständige Stellen auf Bundesebene

Auf Bundesebene agieren verschiedene Behörden, die die Einhaltung von Umweltstandards und technischen Anforderungen sicherstellen. Sie gewährleisten, dass die Genehmigungsverfahren gemäß nationaler Gesetze und internationaler Verpflichtungen durchgeführt werden.

Zuständige Stellen auf Landesebene

In den Bundesländern, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen (NRW), sind es oft die Unteren Umwelt- oder Immissionsschutzbehörden, die für die konkrete Prüfung und Erteilung der Genehmigungen zuständig sind. Diese Behörden stellen sicher, dass die technischen und umweltschutzbezogenen Anforderungen eingehalten und die Projekte erfolgreich realisiert werden können.

Effiziente Genehmigungsverfahren sind essenziell für den Ausbau erneuerbarer Energien und damit für die Energiewende in Deutschland. Die zuständigen Behörden spielen eine Schlüsselrolle in diesem Prozess, indem sie nicht nur die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen überwachen, sondern auch die Umsetzung der Projekte unterstützen.

Verfahren zur Genehmigung von Windrädern

Das Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen in Deutschland folgt strikten Richtlinien, die sowohl ökologische als auch rechtliche Aspekte berücksichtigen. Vor der Einleitung der eigentlichen Prüfungsprozesse ist ein umfassendes Verständnis der gesetzlichen Anforderungen unumgänglich.

Überblick über das Genehmigungsverfahren

Die Genehmigung von Windenergieanlagen ist primär durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) geregelt. Dieses Gesetz stellt sicher, dass alle Windenergieprojekte einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden, die sowohl den Schutz der Umwelt als auch die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet. Ein zentraler Aspekt hierbei ist die immissionsschutzrechtliche Genehmigung, die sicherstellt, dass die geplanten Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen werden.

Prüfungsfristen und -anforderungen

Abhängig von der Größe und dem Standort der Windkraftanlagen kann auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich sein. Die UVP Windenergie ist ein kritischer Bestandteil des Genehmigungsverfahrens, die frühzeitig mögliche negative Auswirkungen der Anlagen auf die Umwelt identifiziert und bewertet. Dies schließt die Analyse von Flora und Fauna, Bodenbeschaffenheit, Wasserhaushalt und visuellen sowie akustischen Einflüssen ein. Die Fristen für die Einreichung der erforderlichen Dokumente und die Durchführung der Prüfungen sind festgelegt, um einen effizienten Prozess zu gewährleisten, der den schnellen Ausbau der Windenergie unterstützt.

Das Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen wird somit zu einem entscheidenden Faktor im Rahmen der Energiewende in Deutschland, indem es eine Balance zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energien und dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen sicherstellt.

Verfahren zur Genehmigung von Solaranlagen

Die Genehmigungsverfahren für Solaranlagen können komplex sein, besonders wenn es um Freiflächen-Photovoltaikanlagen geht. Um den Anforderungen des Bauordnungsrechts gerecht zu werden, muss eine ausführliche Planung und die Einholung entsprechender Baugenehmigungen erfolgen. Die Berücksichtigung von Umweltstandards und die Integration der Anlagen in die bestehende Landschaft spielen dabei eine zentrale Rolle.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Solaranlagen je nach Art und Standort unterschiedlichen Genehmigungsprozessen unterliegen. Die Baugenehmigung für Solaranlagen ist daher nicht nur eine formale Hürde, sondern dient auch dem Schutz und der nachhaltigen Gestaltung der Umgebung.

Unterschiedliche Typen von Solaranlagen

Solaranlagen variieren in Typ und Technologie, was ebenfalls verschiedene Ansätze in der Genehmigungspraxis erfordert. Während Dachanlagen oft einfacher zu genehmigen sind, benötigen Freiflächen-Solaranlagen eine umfassendere Prüfung und oft auch eine öffentliche Beteiligung, um eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu sichern.

Genehmigung für Freiflächenanlagen

Für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist speziell die Einhaltung des Bauordnungsrecht Solaranlagen entscheidend. Hierbei werden die Auswirkungen auf das lokale Ökosystem und die visuelle Aufnahme der Anlagen in die Landschaft besonders berücksichtigt. Das Genehmigungsverfahren ermöglicht es, sowohl ökologische als auch aesthetische Bedenken der Gemeinschaft zu adressieren und eine harmonische Einbindung in die Umgebung zu gewährleisten.

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Die Umweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, ist ein integraler Bestandteil des Genehmigungsverfahrens für Projekte der erneuerbaren Energie, wie Wind- und Solaranlagen. Die UVP für Windenergieanlagen sowie die UVP Photovoltaikanlagen spielen eine zentrale Rolle darin, ökologische Folgen frühzeitig zu identifizieren und zu steuern. Dieses Verfahren trägt signifikant dazu bei, die Umweltauflagen erneuerbare Energie zu erfüllen und eine nachhaltige Entwicklungsrichtung sicherzustellen.

Im Rahmen einer UVP werden verschiedene Umweltaspekte eines Projekts detailliert bewertet. Dabei werden die direkten und indirekten Auswirkungen auf die Umwelt, Menschen und die biologische Vielfalt beurteilt. Für eine vertiefende Betrachtung der Verfahren können Sie die detaillierten Richtlinien hier einsehen.

| Parameter | Windenergieanlagen | Photovoltaikanlagen |

|---|---|---|

| Prüfungsumfang | Umfassend, inklusive Schall- und Schattenwurf | Oberflächennahe Betrachtungen |

| Betroffene Schutzgüter | Flora, Fauna, Boden, Wasser, Klima | Flora, Fauna, Boden |

| Auswirkungen | Langfristig, weitreichend | Kurz- bis mittelfristig, örtlich begrenzt |

Die umfassenden Vorbereitungen und Prüfungen, die bei einer UVP anfallen, garantieren, dass alle relevanten ökologischen und sozialen Auswirkungen erkannt und minimiert werden. Die UVP fügt sich nahtlos in das Genehmigungsverfahren ein und bestätigt die Einhaltung aller rechtlichen, insbesondere der umweltrechtlichen Vorschriften.

Genehmigungspflichtige Maße und Abstände

Die Einhaltung spezifischer Maße und Abstände ist ein zentraler Aspekt in der Genehmigungspraxis für Wind- und Solaranlagen. Hierbei spielen die Höhenbeschränkungen Windenergie und die Abstandsregelungen Windräder eine wesentliche Rolle, um Konflikte mit Anwohnern und anderen Nutzungen des Raumes zu minimieren. Auch die Flächennutzung Solaranlagen ist von immenser Bedeutung, da sie direkt das Landschaftsbild und die ökologische Beschaffenheit der Standorte beeinflusst.

Bei Windenergieanlagen sind nicht nur die Höhen der Anlagen selbst von Bedeutung, sondern auch die Abstände zwischen den Windrädern und zu Wohngebäuden. Diese sind nicht nur für die Akzeptanz in der Bevölkerung entscheidend, sondern auch für die Sicherheit und die Effizienz der Anlagen.

Solaranlagen hingegen erfordern eine sorgfältige Planung in Bezug auf die Nutzung von Flächen, insbesondere wenn es sich um Freiflächenanlagen handelt. Diese müssen so konzipiert sein, dass sie eine maximale Energieeffizienz bieten, ohne dabei die lokale Flora und Fauna zu beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu den rechtlichen Grundlagen bieten Seiten wie klein-windkraftanlagen.com, die detailliert auf die genehmigungsrechtlichen Aspekte eingehen.

Für eine effiziente und rechtlich abgesicherte Installation von Windkraft- und Solaranlagen ist es unerlässlich, sich intensiv mit den lokalen und nationalen Vorschriften auseinanderzusetzen. Diese Vorschriften sind darauf ausgerichtet, eine ausgewogene Nutzung der erneuerbaren Ressourcen zu fördern, während gleichzeitig der Schutz und die Interessen der Allgemeinheit gewahrt bleiben.

Besondere Genehmigungsanforderungen

Bei der Realisierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, wie Windräder und Solaranlagen, sind neben den allgemeinen Vorgaben der Genehmigungspraxis für erneuerbare Energien spezielle Anforderungen zu beachten. Diese betreffen insbesondere den Naturschutz und die Einbindung der Bürger.

In der Naturschutz erneuerbare Energien-Richtlinie wird besonders Wert darauf gelegt, dass der Ausbau erneuerbarer Energiequellen nicht zu Lasten der natürlichen Lebensräume erfolgt. Der Schutz und Erhalt von Biotopen und geschützten Gebieten muss sorgfältig gegen die potenziellen Vorteile neuer Energieprojekte abgewogen werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bürgerbeteiligung Windenergie. Diese ermöglicht es den Anwohnern, aktiv am Planungsprozess teilzunehmen und Einsprüche geltend zu machen. Die Akzeptanz und Transparenz bei der Planung und Umsetzung von Windenergieprojekten wird durch solche Beteiligungsprozesse signifikant erhöht.

| Aspekt | Details | Einfluss auf die Genehmigung |

|---|---|---|

| Naturschutz | Prüfung der Auswirkungen auf lokale Fauna und Flora | Erarbeitung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen |

| Bürgerbeteiligung | Kommunikation, Informationsveranstaltungen, Einspruchsverfahren | Erhöhung der Projektakzeptanz und Minimierung von Konflikten |

Genehmigung für Hybridanlagen

Hybridanlagen erneuerbare Energien repräsentieren eine innovative Form der Energiegewinnung, die sowohl Wind- als auch Solarenergie nutzt, um die Effizienz und die Energieausbeute zu maximieren. Bei der Planung und Umsetzung dieser Anlagen ist jedoch eine spezifische Genehmigungspflicht zu beachten, die strenge Richtlinien bezüglich kombinierter Energieerzeugung und Umweltauflagen umfasst.

Hybridanlagen sind ein Paradebeispiel für effiziente Nutzung erneuerbarer Energien durch die Kombination von Windkraft und Solartechnologie. – Bundesverband Erneuerbare Energie

Besondere Anforderungen an technische Aspekte und umweltrelevante Wirkungen machen die kombinierte Energieerzeugung besonders erfolgversprechend, aber auch herausfordernd in der Genehmigung. Von der Konzeption bis zur finalen Umsetzung ist eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden unverzichtbar.

Voraussetzungen für kombinierte Systeme

Für die Genehmigung von Hybridanlagen sind mehrere technische und ökologische Kriterien zu erfüllen. Dazu zählen die Minimierung der Umweltbelastung, die Sicherstellung von Netzstabilität und die Einhaltung lokaler Bauvorschriften. Zusätzlich wird ein positiver Beitrag zur lokalen Stromversorgung erwartet.

Planung und Umsetzung

Die Planung einer Hybridanlage erfordert detaillierte technische Studien und Umweltverträglichkeitsprüfungen. Die rechtliche Berücksichtigung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) spielt dabei eine entscheidende Rolle. Auf praktischer Ebene ist vor allem die Standortwahl neben der technischen Komponentenplanung ein zentraler Faktor für die Genehmigung sowie den erfolgreichen Betrieb.

Genaue Kenntnisse der genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen helfen, Verzögerungen zu vermeiden und die Realisierung nachhaltiger Projekte effektiv zu fördern.

Besondere Herausforderungen bei der Genehmigung

Die Genehmigungsprozesse erneuerbare Energien sehen sich häufig mit vielschichtigen Schwierigkeiten konfrontiert. Zu den bedeutsamsten Herausforderungen gehören Rechtsstreitigkeiten und die laufende Anpassung an technologische Innovationen. Diese Aspekte beeinflussen maßgeblich die Effizienz und Geschwindigkeit, mit der Projekte umgesetzt werden können.

Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Konflikte Windenergie– betreffend, können aufgrund verschiedenster Interessen von Naturschutzverbänden, lokalen Anwohnern und Entwicklern entstehen. Diese Auseinandersetzungen führen oft zu Verzögerungen und können sogar die Implementierung von Projekten gefährden. Zusätzlich erschweren unklare rechtliche Rahmenbedingungen oft die Lage.

Parallel dazu ermöglichen technologische Entwicklungen wie verbesserte Speichertechnologien oder effizientere Solarmodule eine Expansion der Projekte im Bereich der Zukunft Solaranlagen. Diese Innovationen erfordern jedoch auch regelmäßige Aktualisierungen der Genehmigungsstandards und Verfahren, um sicherzustellen, dass neue Technologien schnell und reibungslos integriert werden können.

Es wird deutlich, dass eine agile Anpassung der regulativen Prozesse notwendig ist, um den fortwährenden Fortschritt in der Technologie erneuerbarer Energien mit den rechtlichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Hierbei ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologieanbietern, Genehmigungsbehörden und Rechtsexperten unerlässlich.

Aktuelle Entwicklungen und Trends

Im Bereich der erneuerbaren Energien sind dynamische Veränderungen zu beobachten, die durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderstrategien geprägt werden. Diese Entwicklungen bieten sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Branche und bedürfen einer sorgfältigen Analyse und Diskussion.

Änderungen in der Gesetzgebung

Der jüngste Gesetzesentwurf erneuerbare Energien zielt darauf ab, die Effizienz der Genehmigungsverfahren zu steigern und somit einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Insbesondere die Vereinfachungen im Genehmigungsverfahren für Wind- und Solaranlagen stehen im Fokus, um die Ziele der EU-Richtlinie 2023/2413 umzusetzen. Diese legislative Anpassung soll zur Beschleunigung der Energiewende in Deutschland beitragen.

Förderprogramme für erneuerbare Energien

Die Förderung Wind- und Solaranlagen ist ein wesentlicher Bestandteil der nationalen und EU-weiten Strategie zur Erreichung der Klimaziele. Hierbei spielt die finanzielle Unterstützung durch Förderprogramme eine entscheidende Rolle, um Investitionen in diese Technologien attraktiver zu machen und somit den Trends erneuerbare Energie weiter zu verstärken. Informationen zu den aktuellen Fördermöglichkeiten und Umsetzungsstrategien sind auf der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zu finden, die über diesen Link erreichbar ist.

Fazit und Ausblick

Die realisierte Energiewende Deutschland steht an einem entscheidenden Punkt. Die Genehmigungspflicht für Windräder und Solaranlagen hat sich als Weichensteller für eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung erwiesen. Diese Vorschriften gewährleisten, dass der dringend notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien nicht zu Lasten der ökologischen Integrität oder des gesellschaftlichen Konsenses erfolgt. In diesem komplexen Zusammenspiel von Umweltschutz und Energiebedarf ist eine umsichtige und ausgewogene Genehmigungspolitik das Fundament für Vorwärtsbewegung und Innovationskraft.

Bedeutung der Genehmigung für die Energiewende

Die Genehmigungsverfahren nehmen eine Schlüsselposition ein: Sie sind nicht nur Ausdruck regulatorischer Sorgfaltspflicht, sondern auch Instrument und Maßstab für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende. Angesichts der Herausforderungen erneuerbare Energien gilt es, deren Dynamik behutsam und effektiv in gesellschaftlich akzeptierte Bahnen zu lenken. Die Energiewende bedarf einer gesteigerten Akzeptanz in der Bevölkerung, um den Wandel mitzutragen und weiter zu beschleunigen.

Künftige Herausforderungen und Chancen

Die kommenden Jahre werden über das Gelingen der Energiewende und das Erreichen der Klimaziele entscheiden. Die Herausforderungen liegen in der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bei gleichbleibend hohen Standards für Umwelt- und Naturschutz. Technologische Innovationen erfordern eine adaptive Genehmigungspolitik, die neue Entwicklungen voraussieht und integriert. Nur durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung der politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen können die umfangreichen Chancen genutzt werden, die sich für eine ressourcenschonende Zukunft bieten. Fortschritt und Verantwortung müssen hierbei Hand in Hand gehen, um die Energiewende als Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.