Das Erbrecht regelt in Deutschland den Übergang von Vermögen, Rechten und Pflichten eines Verstorbenen (Erblasser) auf eine oder mehrere andere Personen (Erben). Es ist im fünften Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verankert und umfasst die Paragraphen 1922 bis 2385. Dieses Rechtsgebiet betrifft jeden Menschen früher oder später – sei es als Erbe oder als Person, die ihren Nachlass regeln möchte. Eine fundierte Kenntnis der erbrechtlichen Grundlagen kann helfen, Streitigkeiten zu vermeiden und den letzten Willen rechtssicher umzusetzen.

Testament und letztwillige Verfügung

Das Testament, auch letztwillige Verfügung genannt, ermöglicht es jedem testierfähigen Menschen, selbst zu bestimmen, wer sein Vermögen nach dem Tod erhalten soll. Die Testierfreiheit ist ein grundlegendes Recht, das im Grundgesetz (Art. 14 Abs. 1 GG) verankert ist und jedem die Möglichkeit gibt, von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen.

Formen des Testaments

Im deutschen Erbrecht gibt es zwei Hauptformen des Testaments:

Eigenhändiges Testament

Das eigenhändige Testament muss vollständig handschriftlich verfasst, mit Datum und Ort versehen und vom Erblasser unterschrieben sein. Es kann zu Hause aufbewahrt oder beim Amtsgericht in amtliche Verwahrung gegeben werden.

Öffentliches Testament

Das öffentliche Testament wird vor einem Notar errichtet. Der Erblasser kann seinen letzten Willen mündlich erklären oder eine Schrift übergeben. Der Notar beurkundet den Willen und gibt das Testament in amtliche Verwahrung.

Besondere Testamentsformen sind das gemeinschaftliche Testament von Ehepartnern (Berliner Testament) und der Erbvertrag, der notariell beurkundet werden muss und eine stärkere Bindungswirkung entfaltet als ein Testament.

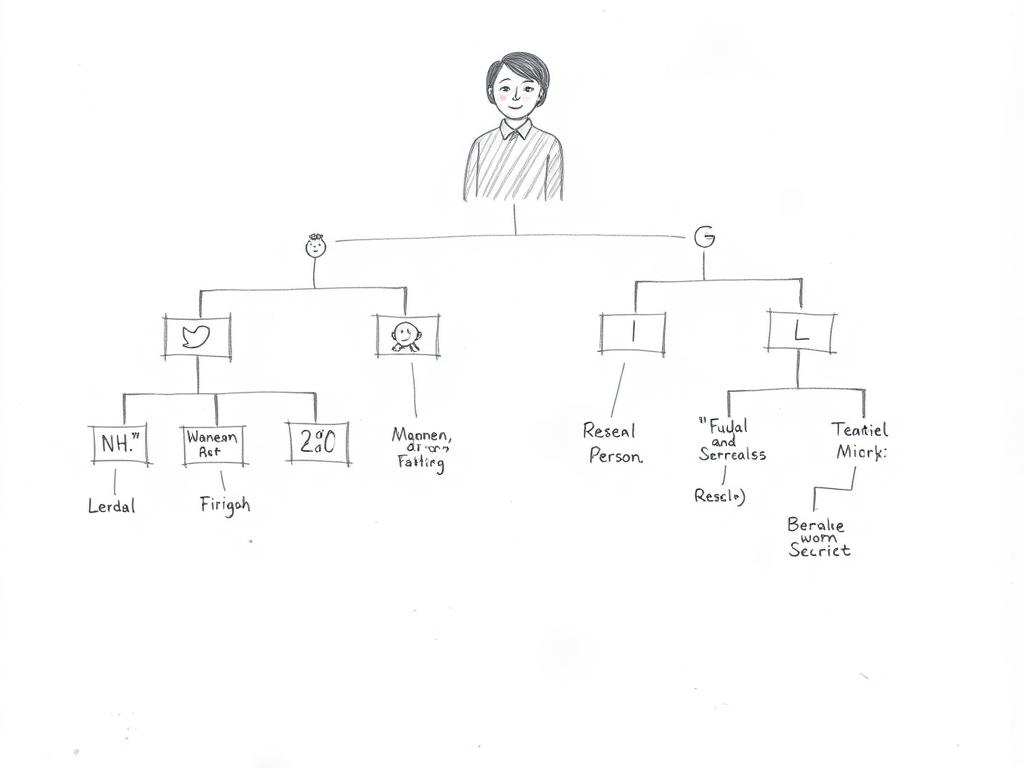

Gesetzliche Erbfolge

Wenn kein Testament oder Erbvertrag vorliegt, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Diese regelt, welche Verwandten in welcher Reihenfolge erbberechtigt sind. Das deutsche Erbrecht folgt dabei dem Parentelsystem, das Verwandte in verschiedene Ordnungen einteilt.

Erbordnungen im Überblick

| Ordnung | Erben | Beispiele |

| 1. Ordnung | Kinder des Erblassers und deren Nachkommen | Kinder, Enkel, Urenkel |

| 2. Ordnung | Eltern des Erblassers und deren Nachkommen | Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen |

| 3. Ordnung | Großeltern des Erblassers und deren Nachkommen | Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen |

| 4. Ordnung | Urgroßeltern des Erblassers und deren Nachkommen | Urgroßeltern und deren Abkömmlinge |

Ein wichtiger Grundsatz: Verwandte einer vorhergehenden Ordnung schließen Verwandte nachfolgender Ordnungen von der Erbschaft aus. Innerhalb einer Ordnung gilt das Stammesprinzip – ist ein Abkömmling bereits verstorben, treten seine Nachkommen an seine Stelle.

Erbrecht des Ehegatten

Der überlebende Ehegatte erbt neben den Verwandten des Erblassers. Sein Erbteil hängt vom Güterstand und den vorhandenen Verwandten ab:

- Neben Erben 1. Ordnung: 1/4 (bei Gütertrennung) oder 1/2 (bei Zugewinngemeinschaft)

- Neben Erben 2. Ordnung oder Großeltern: 1/2 (bei Gütertrennung) oder 3/4 (bei Zugewinngemeinschaft)

- Ohne Verwandte der 1. und 2. Ordnung: Alleinerbe

Auch eingetragene Lebenspartner haben ein entsprechendes Erbrecht. Bei Scheidung oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft erlischt das gesetzliche Erbrecht.

Pflichtteilsrecht

Das Pflichtteilsrecht schränkt die Testierfreiheit ein und schützt nahe Angehörige vor vollständiger Enterbung. Es gewährt bestimmten Personen einen Mindestanteil am Nachlass, selbst wenn sie im Testament nicht bedacht oder ausdrücklich enterbt wurden.

Pflichtteilsberechtigte Personen

Einen Anspruch auf den Pflichtteil haben:

- Abkömmlinge des Erblassers (Kinder, Enkel)

- Eltern des Erblassers (nur wenn keine Abkömmlinge vorhanden sind)

- Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner

Höhe des Pflichtteils

Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. Es handelt sich um einen reinen Geldanspruch gegen den oder die Erben, nicht um eine Beteiligung am Nachlass selbst.

Beispiel: Hinterlässt ein Erblasser seine Ehefrau und zwei Kinder, beträgt der gesetzliche Erbteil jedes Kindes 1/4. Der Pflichtteil eines enterbten Kindes beträgt somit 1/8 des Nachlasswertes.

Pflichtteilsentziehung

In besonderen Fällen kann der Erblasser einem Pflichtteilsberechtigten den Pflichtteil entziehen, etwa wenn dieser:

- dem Erblasser nach dem Leben getrachtet hat

- ein schweres Verbrechen gegen den Erblasser begangen hat

- seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Erblasser böswillig verletzt hat

Die Entziehung muss im Testament ausdrücklich angeordnet und begründet werden.

Erbschaftsausschlagung

Durch den Tod des Erblassers geht sein Vermögen automatisch auf die Erben über (Universalsukzession). Jeder Erbe hat jedoch das Recht, die Erbschaft auszuschlagen, wenn er sie nicht annehmen möchte – etwa weil der Nachlass überschuldet ist.

Ausschlagungsfrist und -form

Die Ausschlagung muss innerhalb von sechs Wochen erfolgen, nachdem der Erbe von der Erbschaft und dem Grund seiner Berufung Kenntnis erlangt hat. Bei Auslandswohnsitz beträgt die Frist sechs Monate. Die Ausschlagung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht und muss:

- persönlich zur Niederschrift des Nachlassgerichts oder

- in öffentlich beglaubigter Form erklärt werden

Folgen der Ausschlagung

Mit der Ausschlagung gilt der Ausschlagende als nie Erbe geworden. An seine Stelle treten diejenigen, die berufen wären, wenn er zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte – in der Regel seine Kinder oder die nächsten gesetzlichen Erben.

Wichtig: Die Ausschlagung ist unwiderruflich und kann nur bei Irrtum, Täuschung oder Drohung angefochten werden. Eine überlegte Entscheidung ist daher unerlässlich.

Rolle des Nachlassgerichts

Das Nachlassgericht ist eine Abteilung des Amtsgerichts und spielt eine zentrale Rolle bei der Abwicklung von Erbfällen. Es ist zuständig für verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit dem Nachlass eines Verstorbenen.

Aufgaben des Nachlassgerichts

- Entgegennahme und Eröffnung von Testamenten

- Ausstellung von Erbscheinen

- Entgegennahme von Erbausschlagungen

- Bestellung eines Nachlasspflegers oder -verwalters

- Vermittlung bei Auseinandersetzungen unter Erben

Der Erbschein

Der Erbschein ist eine amtliche Bescheinigung über das Erbrecht und die Höhe des Erbteils. Er dient als Legitimation gegenüber Dritten (Banken, Grundbuchamt, Behörden) und wird auf Antrag vom Nachlassgericht ausgestellt.

Für die Beantragung eines Erbscheins sind folgende Unterlagen erforderlich:

- Sterbeurkunde des Erblassers

- Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses (z.B. Geburtsurkunden)

- Bei Ehepartnern: Heiratsurkunde

- Eidesstattliche Versicherung über die Richtigkeit der Angaben

Die Kosten für einen Erbschein richten sich nach dem Nachlasswert und können erheblich sein. In manchen Fällen kann auf einen Erbschein verzichtet werden, etwa wenn ein notarielles Testament vorliegt.

Erbschaftsteuer

Die Erbschaftsteuer wird auf den Vermögenserwerb von Todes wegen erhoben. Die Höhe der Steuer hängt vom Wert des Nachlasses und dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erblasser und Erbe ab.

Steuerklassen und Freibeträge

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) teilt die Erben in drei Steuerklassen ein:

| Steuerklasse | Personenkreis | Freibetrag |

| I | Ehepartner, Kinder, Enkelkinder, Eltern und Großeltern (bei Erwerb von Todes wegen) | 500.000 € (Ehepartner) 400.000 € (Kinder) 200.000 € (Enkelkinder) 100.000 € (Eltern) |

| II | Geschwister, Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner | 20.000 € |

| III | Alle übrigen Erwerber | 20.000 € |

Steuersätze

Die Steuersätze steigen progressiv mit der Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs und unterscheiden sich je nach Steuerklasse:

- Steuerklasse I: 7% bis 30% (je nach Erwerbshöhe)

- Steuerklasse II: 15% bis 43%

- Steuerklasse III: 30% bis 50%

Steuerbefreiungen und -vergünstigungen

Bestimmte Vermögensgegenstände können unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei vererbt werden, darunter:

- Selbstgenutzte Immobilien unter bestimmten Bedingungen

- Betriebsvermögen mit Arbeitsplatzerhalt

- Hausrat bis zu einem Wert von 41.000 € (Steuerklasse I)

- Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen

Internationales Erbrecht

In einer globalisierten Welt mit internationalen Familien und grenzüberschreitendem Vermögen gewinnt das internationale Erbrecht zunehmend an Bedeutung. Es regelt, welches nationale Recht bei Erbfällen mit Auslandsbezug zur Anwendung kommt.

EU-Erbrechtsverordnung

Seit dem 17. August 2015 gilt die EU-Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012) für alle Erbfälle in der Europäischen Union (mit Ausnahme von Dänemark, Irland und dem Vereinigten Königreich). Sie bestimmt, dass grundsätzlich das Recht des Staates anzuwenden ist, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

Wichtig: Der Erblasser kann durch Rechtswahl in seinem Testament bestimmen, dass stattdessen das Recht des Staates gelten soll, dem er angehört (Staatsangehörigkeitsprinzip).

Europäisches Nachlasszeugnis

Das Europäische Nachlasszeugnis dient als Nachweis der Erbenstellung in allen EU-Mitgliedstaaten und erleichtert die grenzüberschreitende Nachlassabwicklung. Es wird auf Antrag vom zuständigen Nachlassgericht ausgestellt.

Erbfälle mit Nicht-EU-Staaten

Bei Erbfällen mit Bezug zu Nicht-EU-Staaten können komplexe Rechtsfragen entstehen, insbesondere wenn:

- der Erblasser Vermögen in verschiedenen Ländern besaß

- der Erblasser eine ausländische Staatsangehörigkeit hatte

- der Erblasser seinen letzten Wohnsitz im Ausland hatte

In diesen Fällen ist eine frühzeitige rechtliche Beratung besonders wichtig, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.

Fazit: Die Bedeutung einer rechtzeitigen Nachlassplanung

Das Erbrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet, das jeden Menschen betrifft. Eine frühzeitige und durchdachte Nachlassplanung kann dazu beitragen, den eigenen letzten Willen rechtssicher umzusetzen, Streitigkeiten unter den Erben zu vermeiden und steuerliche Gestaltungsspielräume zu nutzen.

Besonders wichtig ist die Errichtung eines rechtssicheren Testaments oder Erbvertrags, wenn von der gesetzlichen Erbfolge abgewichen werden soll oder wenn besondere familiäre oder vermögensrechtliche Situationen vorliegen. Auch bei internationalen Bezügen ist eine sorgfältige Planung unerlässlich.

Professionelle Beratung zum Erbrecht

Die Regelung des eigenen Nachlasses oder die Abwicklung eines Erbfalls erfordert fundierte Rechtskenntnisse. Lassen Sie sich von Fachanwälten für Erbrecht beraten, um Ihre individuellen Fragen zu klären und rechtssichere Lösungen zu finden.