Die Gemeinnützigkeit repräsentiert einen zentralen Pfeiler unserer Gesellschaft, der auf dem Fundament des Idealismus ruht. Sie ist weit mehr als ein steuerliches Konstrukt; sie symbolisiert die Bereitschaft, die eigene Arbeit dem Wohl der Allgemeinheit zu widmen. Dieser hohe Anspruch an Selbstlosigkeit und der Glaube an eine bessere Welt kollidieren jedoch oft mit den komplexen Anforderungen des Steuerrechts. Die Tücken der Gemeinnützigkeit manifestieren sich gerade in diesen Berührungspunkten, wo das ehrenvolle Ziel auf steuerrechtliche Fallstricke trifft.

- Einleitung in die Gemeinnützigkeit

- Die wichtigsten Gesetze zur Gemeinnützigkeit

- Kriterien für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit

- Herausforderungen bei der Gemeinnützigkeit

- Die Auswirkungen von Gemeinnützigkeit auf Spenden

- Wechselwirkungen zwischen Idealismus und Bürokratie

- Praxisbeispiele erfolgreicher gemeinnütziger Organisationen

- Aktuelle Trends und Entwicklungen

- Risiken und Fehlerquellen

- Fazit und Ausblick

Organisationen, die sich auf das Abenteuer der Gemeinnützigkeit einlassen, erfahren bald, dass es sich hierbei um ein zweischneidiges Schwert handelt. Einerseits erlaubt der Status einer gemeinnützigen Körperschaft, ideelle Projekte voranzutreiben und Unterstützung in Form von steuerlichen Vergünstigungen zu genießen. Andererseits erfordert eben diese Anerkennung eine besondere Sorgfalt im Umgang mit den steuerrechtlichen Pflichten und fußt auf Prinzipien wie Finanztransparenz und korrektem Mitteleinsatz.

Die heutige Debatte um Steuergerechtigkeit spiegelt nicht nur das Ringen um einen fairen Ausgleich zwischen individuellem Beitrag und kollektiven Gütern wider, sondern kennzeichnet auch das Streben nach einem an Gerechtigkeitsmaßstäben orientierten Gemeinwesen. Sie fordert von zivilgesellschaftlichen Organisationen und internationalen NGOs ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und bereitet ihnen Herausforderungen bei der Sicherstellung ihrer Finanzierung durch Spenden und staatliche Förderungen.

Einleitung in die Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeit stellt eine essenzielle Voraussetzung dar, um als Organisation in Deutschland steuerliche Vorteile zu genießen. Sie fungiert als Prädikat für gesellschaftliches Engagement, welches über das reine Profitstreben hinausgeht. Das Grundprinzip der Gemeinnützigkeit erfordert eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung der Organisation, die sich in Selbstlosigkeit, ausschließlicher Verfolgung gemeinnütziger Zwecke und der Transparenz des Mitteleinsatzes widerspiegelt. Für Organisationen sind diese Kriterien entscheidend und zugleich herausfordernd in der Gemeinnützigkeit Prüfung, Umsetzung und Bewahrung.

Definition und Grundprinzipien

Unter der Gemeinnützigkeit Definition versteht man die Förderung des Gemeinwohls durch eine Organisation. Dies schließt Aktivitäten ein, die kulturelle, soziale oder Bildungsziele unterstützen. Wesentlich ist, dass keine privaten Gewinnziele verfolgt werden und die Arbeit der Organisation dem Allgemeinwohl dient.

Relevanz für Organisationen in Deutschland

Die Gemeinnützigkeit Voraussetzungen zu erfüllen ist für viele Vereine und Stiftungen in Deutschland von hoher Bedeutung. Dadurch können sie nicht nur steuerliche Vorteile genießen, sondern gewinnen auch an Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Öffentlichkeit. Organisationen, die als gemeinnützig anerkannt sind, können zudem leichter Spenden generieren und qualifizierte Mitarbeiter gewinnen, die sich mit den Zielen der Organisation identifizieren.

Die wichtigsten Gesetze zur Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeit Gesetze stellen einen wesentlichen Bestandteil des deutschen Rechtssystems dar, die es Organisationen ermöglichen, steuerliche Vorteile zu genießen. Besonders die Abgabenordnung nimmt hier eine zentrale Rolle ein.

Abgabenordnung und ihre Bedeutung

Die Abgabenordnung bildet das Rückgrat der Regelungen zur Gemeinnützigkeit. Sie legt detailliert fest, welche Voraussetzungen Non-Profit-Organisationen erfüllen müssen, um steuerlich begünstigt zu werden. Insbesondere die Paragrafen zur Gemeinnützigkeit sind dabei von hoher Relevanz für alle Beteiligten.

Relevante Paragraphen im Detail

Paragraph 52 der Abgabenordnung definiert gemeinnützige Zwecke, die von der Förderung von Bildung und Wissenschaft bis hin zum Umweltschutz reichen. Paragraph 55 konzentriert sich auf das Prinzip der Selbstlosigkeit, das sicherstellt, dass eine Organisation nicht primär wirtschaftliche Interessen verfolgt. Darüber hinaus stellt der Paragraph 58 klar, welche Aktivitäten gemeinnützige Organisationen ausüben dürfen, ohne ihre steuerbegünstigte Stellung zu gefährden.

Auch die Gemeinnützigkeit Risiken stehen in engem Zusammenhang mit der korrekten Anwendung und Einhaltung der Paragraphen der Abgabenordnung. Fehler bei der Auslegung oder Anwendung dieser Gesetze können schwerwiegende finanzielle und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Es ist daher unerlässlich, dass Organisationen, die sich in das Feld der Gemeinnützigkeit begeben oder ihre bereits bestehende Stellung darin verstärken möchten, sich gründlich mit der Abgabenordnung und den relevanten Gemeinnützigkeit Gesetzen auseinandersetzen. Aktuelle Änderungen und Regelungen können dabei besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Kriterien für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist ein entscheidender Faktor für viele Organisationen, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen. Dieser Status bringt nicht nur steuerliche Vorteile, sondern stärkt auch die Glaubwürdigkeit und das öffentliche Vertrauen. Doch die Kriterien hierfür sind strikt und lassen wenig Spielraum für Abweichungen.

Gemeinwohlorientierung bedeutet, dass die Aktivitäten einer Organisation direkt dem Allgemeinwohl dienen müssen. Dies ist eine Grundvoraussetzung für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. In diesem Kontext muss die Organisation beweisen, dass ihre Tätigkeiten und Ziele nicht nur einem engen Personenkreis, sondern der Allgemeinheit zugutekommen.

Selbstlosigkeit ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Organisationen dürfen keine privatwirtschaftlichen Interessen verfolgen und müssen ihre Erträge vollständig für den gemeinnützigen Zweck verwenden. Dies unterstreicht das Prinzip, dass nicht die Interessen Einzelner, sondern das Wohl der Allgemeinheit im Vordergrund stehen muss.

Der Mitteleinsatz spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Alle finanziellen Mittel müssen zweckgebunden eingesetzt werden. Dabei ist entscheidend, dass Ausgaben und Einnahmen transparent und nachvollziehbar sind, um die statutarischen Anforderungen zu erfüllen.

Erfahrungen haben gezeigt, dass eine sorgfältige Dokumentation des Mitteleinsatzes entscheidend ist, um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden. Die finanziellen Ressourcen müssen ausschließlich im Sinne der Satzung verwendet werden, was durch die steuerliche Nachweispflicht belegt werden kann. Informationen und Unterstützung hierzu finden sich unter anderem auf Seiten wie Solidaris, die wertvolle Hinweise zur Handhabung der gemeinnützigen Mittel bieten.

Herausforderungen bei der Gemeinnützigkeit

Die Anerkennung und Aufrechterhaltung des Gemeinnützigkeitsstatus ist in Deutschland an strenge Vorgaben gebunden. Für Organisationen, die diesen besonderen Status anstreben, stellt Gemeinnützigkeit Compliance eine wesentliche Herausforderung dar. Nicht nur müssen alle finanziellen Transaktionen und Entscheidungen transparent sein; es müssen auch alle Anforderungen des Gemeinnützigkeit Finanzamts vollständig erfüllt werden.

Finanzielle Transparenz und Nachweispflicht

Die Pflicht zur Offenlegung finanzieller Daten stellt eine kontinuierliche Herausforderung für gemeinnützige Organisationen dar. Dies erfordert detaillierte Buchführung und regelmäßige Berichte, die zeigen, dass Mittel ausschließlich für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Notwendigkeit der finanziellen Transparenz steht auch im Fokus öffentlicher und behördlicher Beobachtung, um die Einhaltung der Standards sicherzustellen.

Steuerliche Verpflichtungen und Fallstricke

Die Einhaltung der steuerlichen Verpflichtungen ist ebenso zentral für die Wahrung der Gemeinnützigkeit. Dabei kann es schnell zu Fallstricken kommen, wenn beispielsweise Einnahmen fälschlicherweise nicht ordnungsgemäß verbucht oder Zweckbindungen der Mittelverwendung verletzt werden. Regelmäßige Prüfungen durch das Gemeinnützigkeit Finanzamt sollen Unregelmäßigkeiten aufdecken und die buchhalterische Korrektheit sicherstellen.

Die Herausforderungen von Non-Profit-Organisationen sind vielschichtig und erfordern ein tiefes Verständnis sowie akribische Befolgung der geltenden Richtlinien. Dies gewährleistet nicht nur die steuerlichen Vorteile, die mit dem Gemeinnützigkeitsstatus verbunden sind, sondern schützt auch die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Arbeit der Organisation.

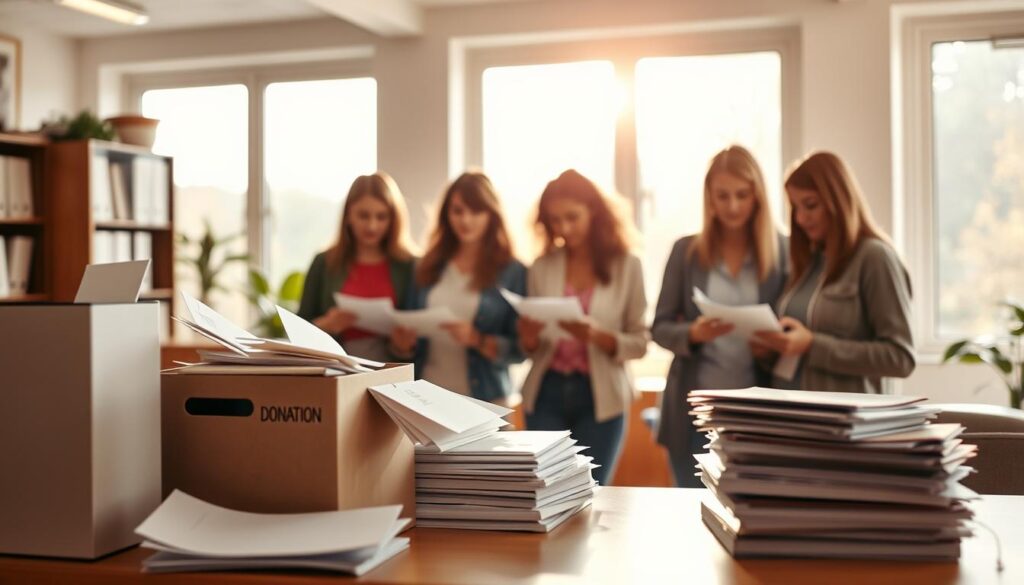

Die Auswirkungen von Gemeinnützigkeit auf Spenden

Die Anerkennung als gemeinnützige Organisation spielt eine zentrale Rolle in der Förderung des Spendenaufkommens. Spender profitieren von steuerlichen Vorteilen, die ihre Bereitschaft zu helfen, signifikant steigern. Im Folgenden beleuchten wir, wie die Gemeinnützigkeit zur Steigerung der Spenden beiträgt und welche Folgen ein Verlust der Gemeinnützigkeit nach sich ziehen kann.

Steuerliche Vorteile für Spender

Durch das deutsche Steuerrecht werden Anreize für Spenden an gemeinnützige Organisationen geboten. Spender können ihre geleisteten Beträge von der Steuer absetzen, was sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen gilt. Diese steuerlichen Vorteile führen dazu, dass mehr Bürger und Unternehmen motiviert werden, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Einzelheiten über diese steuerlichen Regelungen finden Sie auf der Webseite von RechtsTipps, die tiefergehende Einblicke in steuerliche Aspekte bietet.

Konsequenzen bei Verlust der Gemeinnützigkeit

Der Verlust der Gemeinnützigkeit kann gravierende Auswirkungen auf die finanzielle Unterstützung durch Spenden haben. Ohne die steuerlichen Anreize verringert sich die Attraktivität für Spender erheblich, was zu einem spürbaren Rückgang beim Spendenaufkommen führen kann. Organisationen, deren Status als gemeinnützig aufgehoben wird, stehen daher vor der Herausforderung, alternative Unterstützungsmöglichkeiten zu entwickeln oder ihren gemeinnützigen Status wiederzugewinnen.

Die Aufrechterhaltung des gemeinnützigen Status ist daher eine kontinuierliche Verpflichtung, die die strikte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und transparenter Betriebsführung erfordert. Die langfristigen Vorteile von Gemeinnützigkeit im Hinblick auf die Steigerung von Spenden und das Erhalten von steuerlichen Vorteilen sind unbestreitbar, weshalb der Verlust dieses Status vermieden werden sollte.

Wechselwirkungen zwischen Idealismus und Bürokratie

Die Balance zwischen der Verfolgung idealistischer Ziele und dem unvermeidlichen administrativen Aufwand stellt eine herausfordernde Dynamik innerhalb gemeinnütziger Organisationen dar. Die bürokratischen Anforderungen, oft verursacht durch die mit der Gemeinnützigkeit Stolpersteine verbundenen regulatorischen Bedingungen, können die Ressourcen beanspruchen, die sonst direkt in die Projektarbeit fließen würden.

Dennoch bietet die ehrenamtliche Arbeit eine wesentliche Entlastung von diesem Druck. Viele Organisationen verlassen sich stark auf Freiwillige, die bereit sind, ihre Zeit und Fähigkeiten ohne finanzielle Entschädigung zur Verfügung zu stellen. Diese Form der ehrenamtlichen Arbeit ist nicht nur ein Eckpfeiler der Gemeinnützigkeit, sondern auch ein kritisches Element, das die Fähigkeit einer Organisation, ihre Missionsziele zu erreichen, erheblich erweitern kann.

Interessierte, die sich tiefergehend mit den rechtlichen Aspekten der Gemeinnützigkeit auseinandersetzen möchten, finden auf dieser Informationsseite weiterführendes Material.

Die Herausforderung besteht darin, einen Weg zu finden, der es erlaubt, den administrativen Aufwand so effizient wie möglich zu gestalten, sodass die wertvollen Ressourcen primär in die programmatischen Aktivitäten und weniger in die Bewältigung von Bürokratie fließen. Langfristig kann dies den Unterschied ausmachen zwischen einer Organisation, die ihre Ziele erreicht, und einer, die in der Verwaltung ihrer eigenen Struktur stecken bleibt.

Praxisbeispiele erfolgreicher gemeinnütziger Organisationen

In Deutschland zeichnen sich zahlreiche gemeinnützige Organisationen durch innovatives Engagement aus, das zugleich inspirierend als auch wegweisend ist. Trotz oft erheblicher finanzieller Hürden gelingt es diesen Organisationen, ihre Missionen erfolgreich zu verfolgen und nachhaltige, positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Diese Gemeinnützigkeit Praxisbeispiele liefern wertvolle Einblicke und Lernmöglichkeiten.

Innovatives Engagement in Deutschland

Die Kraft des innovativen Engagements in gemeinnützigen Organisationen ist besonders im Bereich der Umwelt- und Sozialprojekte sichtbar. Hier wird deutlich, wie Kreativität und innovative Ansätze nicht nur Probleme lösen, sondern auch die Gemeinschaft stärken und Menschen aktiv einbinden können.

Gemeinnützige Organisationen, die trotz knapper Budgets ihre Ziele erreichen, machen deutlich, wie wichtig Flexibilität und strategische Planung sind. Die Überwindung dieser finanziellen Hürden erfordert oft nicht nur kreative Finanzierungslösungen, sondern auch eine klare Kommunikation der gemeinnützigen Ziele gegenüber Förderern und der Öffentlichkeit.

Aktuelle Trends und Entwicklungen

Inmitten stetiger Entwicklungen beeinflussen zwei Hauptströmungen die Welt der Gemeinnützigkeit: die Digitalisierung und die sich wandelnden gesellschaftlichen Veränderungen. Diese Trends fordern gemeinnützige Organisationen heraus, ihre Ansätze kontinuierlich zu überdenken und adaptiv zu gestalten.

Digitalisierung und Gemeinnützigkeit

Die Digitalisierung bietet für gemeinnützige Organisationen zahlreiche Chancen, sowohl in der internen Verwaltung als auch in der externen Kommunikation. Durch den Einsatz digitaler Tools können Prozesse effizienter gestaltet werden, was die Verwaltung von Ressourcen verbessert und Kosten reduziert. Zudem ermöglicht die Online-Präsenz eine breitere Ansprache und effektivere Sammlung von Spendengeldern. Beispielsweise erleichtern Plattformen für Online-Spenden nicht nur die Transaktionsprozesse, sondern erweitern auch die Reichweite der Organisationen, indem sie Spender weltweit ansprechen.

Gesellschaftliche Veränderungen und deren Einfluss

Gesellschaftliche Veränderungen manifestieren sich zunehmend in einem wachsenden Bedürfnis nach Transparenz und aktiver Partizipation der Stakeholder. Dies beeinflusst signifikant die Erwartungen an die Arbeitsweise von gemeinnützigen Organisationen. Die Bevölkerung fordert verstärkt Einblick in die Verwendung von Spendengeldern sowie nachweisbare Erfolge gemeinnütziger Aktivitäten. Diese Entwicklung zwingt Organisationen dazu, ihre Methoden zur Berichterstattung und zum Stakeholder-Engagement zu überarbeiten, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu wahren.

Risiken und Fehlerquellen

Bei der Beantragung und Aufrechterhaltung der Gemeinnützigkeit können verschiedene Risiken auftreten, die oftmals durch Fehlentscheidungen verstärkt werden. Ein grundlegendes Verständnis dieser Risiken ist unerlässlich, um nachhaltige Strukturen innerhalb gemeinnütziger Organisationen zu schaffen und somit Probleme zu vermeiden.

Häufige Fehlentscheidungen in der Gemeinnützigkeit

Zu den kritischsten Fehlentscheidungen, die im Zusammenhang mit der Gemeinnützigkeit auftreten, zählt das Nichtbeachten gesetzlicher Vorschriften. Dies kann zu schwerwiegenden steuerlichen und rechtlichen Konsequenzen führen. Ebenso problematisch ist das fehlende Risikomanagement, welches essenziell für die Früherkennung von Gemeinnützigkeit Risiken ist. Mangelnde Dokumentation der Mittelverwendung kann darüber hinaus zu Transparenzproblemen führen und das Vertrauen in die Organisation erschüttern.

Strategien zur Vermeidung von Problemen

Um die genannten Fehlentscheidungen und damit verbundene Risiken zu minimieren, sollten Organisationen eine Reihe von Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören sorgfältige Planung und die Implementierung von Überwachungsmechanismen. Regelmäßige interne und externe Prüfungen sind ebenso unerlässlich, um die Einhaltung der relevanten Gesetze sicherzustellen und die finanzielle Integrität zu wahren. Weiterhin ist eine offene Kommunikationskultur innerhalb der Organisation entscheidend, um Probleme zu vermeiden und das Engagement aller Beteiligten zu fördern.

| Risiko | Fehlentscheidung | Vermeidungsstrategie |

|---|---|---|

| Nichtbeachtung gesetzlicher Vorschriften | Unzureichende Rechtskenntnisse | Regelmäßige Schulungen und Rechtsberatung |

| Fehlendes Risikomanagement | Mangel an proaktiven Maßnahmen | Implementierung eines Risikomanagementsystems |

| Mangelnde Dokumentation | Unzureichende Transparenz | Verstärkte Dokumentations- und Berichtspflichten |

Fazit und Ausblick

Die Untersuchung des komplexen Themas Gemeinnützigkeit offenbart, wie sehr Idealismus und Steuerrecht einander durchdringen und beeinflussen. Es wird deutlich, dass gemeinnützige Organisationen trotz der Herausforderungen bürokratischer Natur einen signifikanten Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand leisten. Die Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und den steuerlichen Aspekten hat wichtige Erkenntnisse geliefert, die für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Arbeit dieser Organisationen essenziell sind.

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Abschnitten heben hervor, dass klar definierte Kriterien und transparente Verfahren unerlässlich für die Bestimmung und Beibehaltung der Gemeinnützigkeit sind. Gleichzeitig müssen Organisationen, um ihre Ziele zu erfüllen, sowohl die gesetzlichen Vorgaben einhalten als auch ihre ideellen Werte bewahren.

Zukünftige Perspektiven und Reformbedarf

Blickt man in die Zukunft, so ist offensichtlich, dass ein Reformbedarf besteht, um die Rahmenbedingungen für gemeinnützige Akteure zu verbessern. Anpassungen im Steuerrecht könnten dazu beitragen, das Spannungsfeld zwischen Idealismus und rechtlichen Anforderungen zu entschärfen. Der Gemeinnützigkeit Ausblick zeigt, dass durch stärkere Förderstrukturen, die Klarstellung von Rechtsunsicherheiten und anstehende Reformen die Effizienz und Wirkkraft gemeinnütziger Initiativen gestärkt werden könnten, damit diese weiterhin eine tragende Rolle im sozialen Gefüge Deutschlands spielen.