Im Vertragsrecht bildet der § 311a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) einen entscheidenden Dreh- und Angelpunkt, wenn es um rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse und die damit verbundenen Schadensersatzansprüche geht. Im Kern beschäftigt sich dieser Paragraf mit einer Spezialsituation: der anfänglichen Unmöglichkeit, eine vertraglich vereinbarte Leistung zu erbringen. Dieser Fall tritt ein, wenn bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses feststeht, dass die Erfüllung des Kaufvertrages oder eines anderen Schuldverhältnisses unmöglich ist.

- 1. Einführung in § 311a BGB

- 2. Anwendungsbereich von § 311a BGB

- 3. Voraussetzungen für Schadensersatz

- 4. Rechtsfolgen der anfänglichen Unmöglichkeit

- 5. Fallbeispiele zur Veranschaulichung

- 6. Unterschiedliche Auffassungen in der Rechtsprechung

- 7. Praktische Implikationen für Vertragsparteien

- 8. Vergleich mit anderen Rechtsordnungen

- 9. Aktuelle Entwicklungen im Recht

- 10. Schadensersatzhöhe im Fall der Unmöglichkeit

- 11. Risiken für Gläubiger und Schuldner

- 12. Fazit und Ausblick

Im Unterschied zu anderen Regelungen, wie etwa dem § 280 BGB, der Schadensersatz wegen Pflichtverletzung behandelt, klärt § 311a BGB die Rechtslage präzise für Konstellationen, wo die Leistung von Anfang an nicht erbracht werden kann. Für die Geltendmachung der rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisse sind dabei die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen relevant, insbesondere, dass es zu einer Nichterfüllung der geschuldeten Leistung gekommen ist.

Mit Blick auf die Praxis zeigt die Rechtsprechung in Deutschland eine konsequente Anwendung des § 311a BGB, sei es bei anfänglicher oder nachträglicher Unmöglichkeit. Für die Vertragsparteien ist besonders der Aspekt der Nichtigkeit von Bedeutung, wie sie bei einer Störung der Geschäftsgrundlage eintreten kann. In solchen Fällen ist es entscheidend zu ermitteln, inwieweit der Schuldner die Unmöglichkeit der Leistung zu verantworten hat.

1. Einführung in § 311a BGB

Der § 311a BGB behandelt die anfängliche Unmöglichkeit und spielt eine wesentliche Rolle im Bereich des Kaufvertrags und der Gewährleistung. Dieser Paragraf ist entscheidend für die Regelung von Schadensersatzansprüchen, wenn die Leistungserbringung bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unmöglich ist. Es geht hier um die rechtliche Handhabung von Fällen, in denen Leistungen nicht erbracht werden können, was sowohl für Verkäufer als auch Käufer von großer Bedeutung ist.

Bedeutung der anfänglichen Unmöglichkeit: Die anfängliche Unmöglichkeit nach § 311a BGB impliziert, dass die Vertragserfüllung von Anfang an nicht möglich war. Dies wirft Fragen nach der Gültigkeit des Kaufvertrags auf und führt häufig zu Schadensersatzforderungen seitens des Käufers. Der Gesetzgeber sieht vor, dass der Verkäufer in solchen Fällen haftbar gemacht werden kann, falls ihm das Leistungshindernis zuzurechnen ist.

Historische Entwicklung des Paragrafen: Der § 311a BGB wurde als Reaktion auf die Notwendigkeit einer klaren Regelung in Fällen anfänglicher Unmöglichkeit eingeführt. Vor der Einführung dieses Gesetzes waren die Rechtsfolgen oft unklar und konfliktreich. Die historische Entwicklung des Paragrafen zeigt, wie sich die juristische Interpretation von Vertragspflichten und Schadensersatz in Deutschland entwickelt hat, um eine gerechte Lösung für alle beteiligten Parteien sicherzustellen.

2. Anwendungsbereich von § 311a BGB

Der § 311a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) fokussiert sich auf die rechtlichen Konsequenzen bei Vertragsabschlüssen, bei denen bereits von Beginn an ein Hindernis für die Leistungserbringung besteht. Dies unterscheidet sich signifikant von anderen Regelungen, die sich auf nachträgliche Hindernisse konzentrieren und hat besondere Relevanz für vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag.

Was fällt unter anfängliche Unmöglichkeit? Hierbei geht es um Situationen, wo die geschuldete Leistung schon zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses objektiv nicht erbracht werden kann. Das bedeutet, dass kein Vertragspartner die Umstände, die zur Unmöglichkeit führen, beeinflussen konnte.

Abgrenzung zu anderen Schadensersatzansprüchen: Im Kontext von § 311a BGB sind die Schadensersatzansprüche aufgrund anfänglicher Unmöglichkeit zu betrachten. Diese Regelung steht im Gegensatz zu Ansprüchen, die sich aus der nachträglichen Unmöglichkeit ergeben, wie sie in § 280 BGB oder § 283 BGB behandelt werden. Die klare Unterscheidung zwischen anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit spielt eine zentrale Rolle beim Verständnis und der Anwendung der jeweiligen Ansprüche.

3. Voraussetzungen für Schadensersatz

Die Regelungen des § 311a BGB setzen für die Geltendmachung von Schadensersatz das Vorliegen spezifischer Voraussetzungen voraus. Grundlegend ist hierbei die Feststellung, dass eine Vertragsverletzung in Form der anfänglichen Unmöglichkeit der Leistung vorliegt. Der folgende Abschnitt beleuchtet, wie eine solche Situation im Kontext eines Kaufvertrags betrachtet wird und welche rechtlichen Folgen sich aus dem Vertragsrecht ergeben.

Vorliegen einer Vertragsverletzung

Im Rahmen des Kaufvertrags ist das Vorliegen einer Vertragsverletzung dann gegeben, wenn die versprochene Leistung durch den Verkäufer von Anfang an nicht erbracht werden kann. Dies kann aufgrund rechtlicher oder tatsächlicher Gründe der Fall sein. Das Vertragsrecht sieht vor, dass in solchen Fällen der Schuldner, also der Verkäufer, nicht zur Leistung verpflichtet ist, jedoch muss grundsätzlich ein Schadensersatz geleistet werden, wenn dem Verkäufer eine zu vertretende Unkenntnis der Unmöglichkeit nachgewiesen wird.

Nachweis der Unmöglichkeit

Der Nachweis der Unmöglichkeit der Leistung bildet eine weitere essenzielle Säule für die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen. Es obliegt dem Käufer zu beweisen, dass dem Verkäufer bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Umstände bekannt waren, welche die Leistung unmöglich machen, oder diese bei zumutbarer Sorgfalt hätten bekannt sein müssen. Diese Voraussetzung betont die Bedeutung der Kenntnis oder fahrlässigen Unkenntnis der Unmöglichkeit im Vertragsrecht.

4. Rechtsfolgen der anfänglichen Unmöglichkeit

Bei der anfänglichen Unmöglichkeit im Sinne des § 311a BGB stehen dem Gläubiger spezifische Rechte zu, die sich aus der Nichtigkeit des Vertrages und den damit verbundenen Schadensersatzansprüchen sowie Möglichkeiten zur Vertragserfüllung ergeben. Bei der rechtlichen Auseinandersetzung ist das Hauptaugenmerk auf die durch das Gesetz festgelegten Schadensersatzforderungen gerichtet.

Schadensersatzansprüche des Gläubigers

Die Ansprüche auf Schadensersatz basieren auf der Prämisse, dass der Schuldner die Unmöglichkeit der Leistung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses kannte oder fahrlässig nicht kannte. Der Gläubiger hat hierbei die Option, entweder den Ersatz des vollen Schadens zu verlangen oder sich auf den Ersatz von Aufwendungen beschränken zu lassen, die er in Erwartung der Vertragserfüllung gemacht hat (Mehr zum Thema Schadensersatz). Diese Flexibilität im Gesetz ermöglicht eine adaquate Kompensation basierend auf der individuellen Situation des Gläubigers.

Möglichkeiten zur Vertragserfüllung

Obwohl die Hauptfolge der anfänglichen Unmöglichkeit oft die Nichtigkeit des Vertrages ist, kann in einigen Fällen die Vertragserfüllung auf alternativen Wegen gesucht werden. Hier berücksichtigt das Gesetz jene Situationen, in denen der Schuldner andere Möglichkeiten zur Erfüllung der Vertragsleistungen anbieten kann. Dies umfasst etwa die Beschaffung einer äquivalenten Sache oder Dienstleistung, falls dies im Rahmen der vereinbarten Vertragsmodalitäten möglich ist. Solche Lösungen fördern die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung und verhindern potenziell schwerwiegende wirtschaftliche Nachteile für den Gläubiger.

Die durch § 311a BGB festgelegte Regelung zur anfänglichen Unmöglichkeit bietet somit einen rechtlichen Rahmen, der sowohl Schutz als auch Flexibilität für die Vertragsparteien bietet. Dabei ist stets eine genaue Betrachtung des Einzelfalls erforderlich, um die angemessenen Regelungen und möglichen Ansprüche korrekt zu navigieren.

5. Fallbeispiele zur Veranschaulichung

Zur praktischen Verdeutlichung der Anwendung von § 311a BGB auf reale Szenarien, betrachten wir zwei spezifische Fallbeispiele, die die Herausforderungen und rechtlichen Folgen bei Schadensersatz und rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse entschlüsseln.

Beispiel 1: Unmöglichkeit bei Lieferung

In einem typischen Fall verkauft eine Person einen Gebrauchtwagen, doch vor der geplanten Übergabe wird das Fahrzeug durch ein unvorhergesehenes Ereignis vollständig zerstört. Hier stellt sich die Frage der anfänglichen Unmöglichkeit, da der Verkäufer die geschuldete Leistung nicht mehr erbringen kann. Der Käufer steht dann vor der Entscheidung, Schadensersatz zu fordern, da das Rechtsgeschäft unter der Annahme der Verfügbarkeit des Wagens abgeschlossen wurde. Dieser Fall verdeutlicht, wie wichtig eine transparente Kommunikation und rechtliche Absicherung in Verträgen ist.

Beispiel 2: Dienstleistungsvertrag

Ein weiteres Beispiel betrifft einen Dienstleistungsvertrag, bei dem die Dienstleistung bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht mehr möglich war. Dies könnte der Fall sein, wenn spezielle Ausrüstungen erforderlich sind, die nicht mehr verfügbar oder defekt sind. Wenn der Dienstleister sich dieser Tatsache bewusst war oder hätte sein müssen, stehen dem Kunden ebenfalls Schadensersatzansprüche zu. Dieses Szenario betont die Notwendigkeit der Due-Diligence-Prüfung und des verantwortungsvollen Managements rechtsgeschäftlicher Verpflichtungen.

6. Unterschiedliche Auffassungen in der Rechtsprechung

Die Rechtsprechung zu § 311a BGB spiegelt eine Vielzahl von Meinungen und Interpretationen wider, die maßgeblich die Handhabung von Kaufvertrag und Vertragsrecht beeinflussen. Gerichtsentscheidungen zeigen, wie komplex und variantenreich die Auslegungen sein können, besonders wenn es um Schadensersatzansprüche geht.

Bedeutende Gerichte haben sich intensiv mit den Bestimmungen des § 311a BGB auseinandergesetzt. Hierbei stellt sich oft die Frage, inwiefern Unmöglichkeiten, die bereits beim Vertragsschluss vorlagen, entschädigt werden müssen. Die Urteile variieren dabei oft, basierend auf den spezifischen Umständen jedes Falles.

Kritische Betrachtungen in der Rechtslehre und Praxis zielen darauf ab, herauszuarbeiten, wie Gerichtsentscheidungen die Rechtspraxis zum Vertragsrecht und speziell zum § 311a BGB prägen. Ein zentrales Thema ist die Verantwortung des Schuldners bei anfänglicher Unmöglichkeit und ob eine Schadensersatzpflicht gerechtfertigt ist.

Im Kern dieser Diskussionen steht, wie unterschiedliche Gerichtsentscheidungen das Verständnis von Leistungsstörungen und deren rechtlichen Folgen weiterentwickeln. Solche Entscheidungen beeinflussen direkt die Ausgestaltung von Kaufverträgen und anderen Vertragsarten, indem sie die Risiken für beide Vertragsparteien neu definieren.

| Jahr | Gericht | Kernpunkt der Entscheidung |

|---|---|---|

| 2019 | Bundesgerichtshof | Präzisierung der Schuldnerverantwortung bei anfänglicher Unmöglichkeit |

| 2021 | Oberlandesgericht München | Betont die Wichtigkeit der Transparenz im Kaufvertrag hinsichtlich potenzieller Unmöglichkeiten |

| 2023 | Landgericht Hamburg | Verneint Schadensersatzansprüche bei fehlendem Verschulden des Schuldners |

Die Analyse dieser und weiterer Gerichtsentscheidungen zeigt eine komplexe Landschaft von Interpretationen, die Vertragsparteien berücksichtigen müssen, um rechtlich abgesichert zu sein. Es wird deutlich, dass das Vertragsrecht und die damit verbundenen Gerichtsentscheidungen laufendes Engagement und Anpassung erfordern, um den Anforderungen der Rechtsprechung gerecht zu werden.

7. Praktische Implikationen für Vertragsparteien

In der heutigen Geschäftswelt ist ein fundiertes Verständnis von Risikomanagement unerlässlich, insbesondere wenn es um den Abschluss von Verträgen geht. Der § 311a BGB spielt hierbei eine zentrale Rolle, da er die Grundlage für die Handhabung von anfänglicher Unmöglichkeit und daraus resultierenden Schadensersatzansprüchen bietet.

Es ist entscheidend, dass Unternehmer und Privatpersonen verstehen, wie sie sich effektiv durch Vertragsklauseln absichern können. Dazu gehört die Integration von Klauseln, die klar definieren, was im Falle einer anfänglichen Unmöglichkeit geschieht, um so Rechtsunsicherheiten und potenzielle Streitigkeiten zu minimieren.

Risikomanagement beim Vertragsschluss

Ein proaktives Risikomanagement beginnt bereits bei der Gestaltung des Vertrags. Durch eine sorgfältige Auslegung der Vertragsklauseln kann bereits frühzeitig erkannt werden, welche Risiken bestehen und wie diese effektiv minimiert werden können. Dies beinhaltet eine genaue Prüfung und gegebenenfalls die Anpassung der Standardklauseln, um spezifische Bedingungen des Geschäfts oder der Dienstleistung abzudecken.

Absicherung durch Vertragsklauseln

Die Wahl der richtigen Vertragsklauseln kann entscheidend sein, um sich gegen unvorhersehbare Umstände abzusichern. Dabei sollten die Klauseln klar und unmissverständlich formulieren, wie mit möglichen Anfechtungen umgegangen wird und welche Schritte bei einer nicht zu erfüllenden Leistung folgen sollen. Hier ist es äußerst hilfreich, auf das Fachwissen von Rechtsberatern zurückzugreifen, um eine solide rechtliche Grundlage für den Vertrag zu schaffen.

| Risikoaspekt | Berücksichtigte Klauseln |

|---|---|

| Anfängliche Unmöglichkeit | Klausel zur Regelung der Folgen bei Unmöglichkeit |

| Absicherung der Vertragsparteien | Klauseln zum Rücktrittsrecht und Schadensersatz |

Das gezielte Einbeziehen solcher Klauseln kann maßgeblich dazu beitragen, die Risiken für beide Vertragsparteien zu senken und auf lange Sicht gesehen eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung aufzubauen.

8. Vergleich mit anderen Rechtsordnungen

Die Untersuchung des § 311a BGB, insbesondere die Regelungen zur anfänglichen Unmöglichkeit, zeigt im internationalen Rechtsvergleich einige bemerkenswerte Besonderheiten und Unterschiede. EU-Recht und seine Implementierung in verschiedenen Mitgliedstaaten bieten vielfach differenzierte Sichtweisen auf vertragsrechtliche Konflikte, wie etwa bei einem Kaufvertrag unter anfänglicher Unmöglichkeit.

Ein direkter Vergleich mit der österreichischen Rechtslage lässt interessante Unterschiede und Ähnlichkeiten erkennen, welche in der folgenden Tabelle zusammengefasst sind:

| Aspekt | Deutschland (§ 311a BGB) | Österreich |

|---|---|---|

| Anfängliche Unmöglichkeit | Vertragspartei hat Anspruch auf Schadensersatz | Nicht automatisch Schadensersatz; abhängig vom konkreten Fall |

| Geltungsbereich | Alle Vertragstypen | Fokus auf Dienstleistungs- und Kaufverträge |

| Schadensersatz | Schadensersatz auch ohne Verschulden möglich | Schadensersatz erfordert in der Regel Verschulden |

Dieser vergleichende Ansatz ermöglicht es Rechtssuchenden und Fachpersonen, die Nuancen des EU-Rechts besser zu verstehen und die Anwendungen im jeweiligen nationalen Kontext zu beleuchten. Speziell die Behandlung von anfänglicher Unmöglichkeit in einem Kaufvertrag kann signifikant variieren, abhängig von der jeweiligen Rechtsordnung.

Die EU-rechtliche Perspektive verstärkt die Notwendigkeit eines harmonisierten Verständnisses, insbesondere im Kontext grenzüberschreitender Verträge. Diese Angleichung der Vorschriften kann potentielle rechtliche Konflikte minimieren und bietet eine verlässlichere Grundlage für international agierende Unternehmen und Privatpersonen.

9. Aktuelle Entwicklungen im Recht

Im Bereich des § 311a BGB spiegeln sich die fortlaufenden Reformen und rechtswissenschaftlichen Diskussionen wider, die darauf abzielen, die Gesetzgebung den sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen.

Reformbestrebungen und Änderungen

Die jüngsten Reformen im Bereich des Schadensersatzes konzentrieren sich insbesondere auf den § 311a BGB. Ziel dieser Reformen ist es, die Regelungen zur anfänglichen Unmöglichkeit zu präzisieren, um Rechtssicherheit für alle Vertragsparteien zu schaffen. Dadurch sollen unklare Rechtslagen vermieden und der Rechtsfrieden gefördert werden.

Diskussion in der juristischen Fachliteratur

Die Rechtswissenschaft spielt eine entscheidende Rolle in der Formulierung und Interpretation gesetzlicher Bestimmungen. Im Kontext von Schadensersatz und § 311a BGB wird in der juristischen Fachliteratur intensiv darüber diskutiert, wie die Bestimmungen gerecht und effektiv angewendet werden können. Diese Diskussionen beeinflussen maßgeblich die Rechtsprechung und tragen zur dynamischen Entwicklung des Rechts bei.

Eine eingehende Betrachtung dieser Entwicklungen zeigt, dass sowohl legislative Reformen als auch fachliche Auseinandersetzungen notwendig sind, um auf den stetigen Wandel in der Rechtslandschaft zu reagieren. Die Anpassung von § 311a BGB verkörpert diese Notwendigkeit, indem sie darauf ausgerichtet ist, Forderungen nach modernem und präzisem Rechtsbeistand zu erfüllen.

10. Schadensersatzhöhe im Fall der Unmöglichkeit

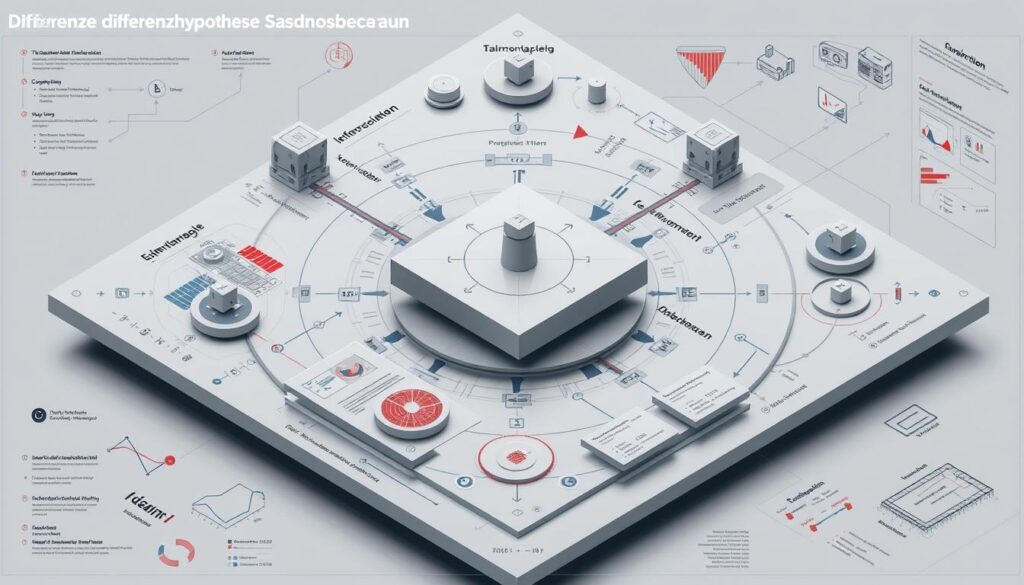

Im Rahmen des § 311a BGB spielt die korrekte Schadensberechnung eine zentrale Rolle, um den Betroffenen angemessen zu entschädigen. Die Bestimmung der Schadenshöhe folgt der Differenzhypothese, wobei der finanzielle Zustand des Geschädigten, wie er ohne das schädigende Ereignis bestehen würde, mit der aktuellen finanziellen Situation verglichen wird.

Es ist entscheidend, alle relevanten finanziellen Veränderungen und zusätzliche Ansprüche zu berücksichtigen. Dazu zählen nicht nur direkte Schäden, sondern auch Aufwendungen, die der Gläubiger im Vertrauen auf die Vertragserfüllung gemacht hat, sowie eventuelle Surrogatansprüche, die zusätzliche finanzielle Ressourcen darstellen könnten.

Bestimmung der Schadenshöhe

Die Schadensberechnung erfolgt in mehreren Schritten, beginnend mit der Feststellung des ursprünglichen Wertes des Vertragsgegenstandes. Anschließend wird der aktuelle Wert nach Eintritt der Unmöglichkeit ermittelt. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten entspricht dem Schadensersatz, der geltend gemacht werden kann.

Berücksichtigung von weiteren Ansprüchen

Außerdem muss geprüft werden, ob weitere finanzielle Ausgleiche wie Aufwendungsersatz nach § 284 BGB in Betracht kommen. Hierbei geht es darum, alle zusätzlichen Kosten zu erfassen, die dem Gläubiger entstanden sind, etwa durch die Anschaffung alternativer Produkte oder Dienstleistungen.

Durch eine umfassende Analyse und genaue Schadensberechnung wird sichergestellt, dass alle Aspekte der finanziellen Einbußen des Gläubigers angemessen berücksichtigt werden. Nur so kann der Schadensersatz wirklich gerecht und der realen Situation des Betroffenen entsprechend ausfallen.

11. Risiken für Gläubiger und Schuldner

Die Auseinandersetzung mit dem § 311a BGB offenbart spezifische Risiken, denen Gläubiger und Schuldner im Rahmen des Vertragsrechts begegnen. Eine gründliche Kenntnis der Rechtsfolgen und der jeweiligen Verpflichtungen ist unerlässlich, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden und die Vertragssicherheit zu erhöhen.

Zur Prävention von Streitigkeiten ist eine transparente Kommunikation zwischen den Vertragsparteien erforderlich. Dies beinhaltet, dass beide Seiten über mögliche Unmöglichkeiten der Leistungserbringung im Bilde sind und die daraus resultierenden Rechtsfolgen genau verstehen. Im Kontext der rechtlichen Rahmenbedingungen bietet sich dadurch eine Basis für fair ausgehandelte Verträge.

| Vertragspartei | Risiken | Präventive Maßnahmen |

|---|---|---|

| Gläubiger | Potenzial für den Ausfall der Leistung | Klare vertragliche Regelungen und Rechte |

| Schuldner | Haftungsrisiken bei Nichterfüllung | Offenlegung von Leistungshindernissen |

Durch diese strategisch ausgerichtete Kommunikation und Vertragsgestaltung lassen sich viele Rechtsstreitigkeiten im Vorfeld klären, besonders wenn klar definierte Vertragsrechtliche Bestimmungen angewandt werden. Dies stärkt das Vertrauen beider Parteien in die Stabilität der Vertragsverhältnisse und minimiert das Risiko unerwarteter Rechtsfolgen.

Abschließend ist es wesentlich, dass Gläubiger und Schuldner sich der Bedeutung ihrer Rollen bewusst sind und aktiv Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen. Die Einhaltung und Kenntnis von § 311a BGB spielt dabei eine entscheidende Rolle, um die juristischen Grundlagen in der Praxis effektiv anzuwenden und somit sichere und gerechte Verhandlungen zu gewährleisten.

12. Fazit und Ausblick

Die Auseinandersetzung mit dem § 311a BGB offenbart dessen Bedeutung für die anfängliche Unmöglichkeit und die daraus resultierenden Schadensersatzansprüche. Als kristallklarer Ausdruck der Rechtsentwicklung spiegelt dieser Paragraph den Übergang von der Freiheitsethik hin zu einem marktorientierten Rechtsansatz wider. Die systematische Einordnung von Vertragspflichten und deren Durchsetzung hat nicht nur für die Rechtssicherheit und Gleichbehandlung eine immense Tragweite, sondern ist auch im europäischen Kontext für die Schaffung neuer Regelungen von Bedeutung.

Die Diskussion um den rechtlichen Rahmen hinsichtlich der Rechtspraxis und Schadensersatz zeigt, dass die Schuldrechtsmodernisierung einen Wendepunkt markierte. Es gilt, eine Balance zwischen der Freiheit der Vertragsparteien und dem Schutz des Benachteiligten zu wahren, wobei es essenziell ist, den genauen Anwendungsbereich sowie die Voraussetzungen für einen Anspruch sachgerecht zu definieren. Im Hinblick auf die Praxis beeinflusst der § 311a BGB Risikomanagement und Vertragsgestaltung maßgeblich.

In der Zukunft wird die Herausforderung vor allem darin bestehen, die Anforderungen des § 311a BGB in der sich wandelnden Rechts- und Wirtschaftslandschaft adäquat fortzuführen. Die Harmonisierung mit europäischen Standards und die Verankerung klarer, verständlicher Regelungen wird maßgeblich dazu beitragen, eine gerechte und effektive Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen. Weitere Forschungen, wie sie etwa unter diesem Link zu finden sind, leisten einen wertvollen Beitrag zur Erörterung und Weiterentwicklung des Themas.