Das Vergaberecht regelt, wie öffentliche Auftraggeber Liefer-, Bau- und Dienstleistungen beschaffen dürfen. Es bildet den rechtlichen Rahmen für die Vergabe öffentlicher Aufträge und soll einen fairen Wettbewerb sowie die wirtschaftliche Verwendung von Steuergeldern sicherstellen. Für Unternehmen, die an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen möchten, ist das Verständnis dieser Regelungen entscheidend für den Erfolg. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über das Vergaberecht und erklärt die wichtigsten Aspekte dieses komplexen Rechtsgebiets.

Definition und Ziele des Vergaberechts

Das Vergaberecht bildet die rechtliche Grundlage für öffentliche Ausschreibungen

Das Vergaberecht umfasst alle Regeln und Vorschriften, die das Verfahren für die öffentliche Hand beim Einkauf von Gütern und Leistungen vorschreiben. Es wird auch als öffentliches Auftragswesen bezeichnet und regelt, wie Bund, Länder und Kommunen sowie andere öffentliche Einrichtungen ihre Aufträge vergeben müssen.

Die Hauptziele des Vergaberechts sind:

- Wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz von Steuergeldern

- Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs zwischen Unternehmen

- Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

- Verhinderung von Korruption und Vetternwirtschaft

- Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien

Für Unternehmen bietet das Vergaberecht die Chance, an lukrativen öffentlichen Aufträgen teilzunehmen. Allein in Deutschland vergibt die öffentliche Hand jährlich Aufträge in Höhe eines dreistelligen Milliardenbetrags. Dies macht das öffentliche Auftragswesen zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor.

Grundlagen des Vergaberechts verstehen

Laden Sie unseren kostenlosen Leitfaden „Vergaberecht für Einsteiger“ herunter und erfahren Sie, wie Sie erfolgreich an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen können.

Rechtsgrundlagen des Vergaberechts

Die EU-Richtlinien bilden eine wichtige Grundlage des Vergaberechts

Das Vergaberecht basiert auf verschiedenen Rechtsquellen, die je nach Auftragswert und Art des Auftrags zur Anwendung kommen. Grundsätzlich wird zwischen dem nationalen und dem europäischen Vergaberecht unterschieden.

Europäisches Vergaberecht

Das europäische Vergaberecht gilt für Aufträge, deren Wert bestimmte Schwellenwerte überschreitet. Es basiert auf folgenden EU-Richtlinien:

- Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe (2014/24/EU)

- Richtlinie über die Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (2014/25/EU)

- Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen (2014/23/EU)

Diese EU-Richtlinien wurden in deutsches Recht umgesetzt, hauptsächlich im vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sowie in verschiedenen Verordnungen.

Nationales Vergaberecht

Unterhalb der EU-Schwellenwerte gilt das nationale Vergaberecht. Die wichtigsten Regelwerke sind:

- Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) für Liefer- und Dienstleistungen

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) für Bauaufträge

- Landesvergabegesetze der einzelnen Bundesländer

Hinweis: Seit der Vergaberechtsreform 2016 wurden die Regelungen für öffentliche Aufträge vereinfacht und modernisiert. Die früher geltende VOL/A wurde durch die UVgO ersetzt.

Vergabeverfahren im Überblick

Der Ablauf eines Vergabeverfahrens folgt festgelegten Schritten

Je nach Auftragswert und Art des Auftrags kommen verschiedene Vergabeverfahren zur Anwendung. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Formalität, des Teilnehmerkreises und des Ablaufs.

Verfahrensarten im Oberschwellenbereich

Bei Aufträgen oberhalb der EU-Schwellenwerte sind folgende Verfahrensarten möglich:

Offenes Verfahren

Beim offenen Verfahren können alle interessierten Unternehmen ein Angebot abgeben. Die Auftragsbekanntmachung erfolgt EU-weit. Dieses Verfahren bietet maximale Transparenz und den größtmöglichen Wettbewerb.

Beispiel: Eine Kommune schreibt den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit einem Auftragswert von 6 Millionen Euro aus.

Nicht offenes Verfahren

Beim nicht offenen Verfahren erfolgt zunächst ein Teilnahmewettbewerb. Anschließend werden ausgewählte Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert. Dieses Verfahren ist dem offenen Verfahren gleichgestellt.

Beispiel: Ein Bundesministerium sucht IT-Dienstleister für die Entwicklung einer neuen Software und wählt nach einem Teilnahmewettbewerb fünf geeignete Unternehmen aus.

Verhandlungsverfahren

Beim Verhandlungsverfahren verhandelt der Auftraggeber mit ausgewählten Unternehmen über die Auftragsbedingungen. Es kann mit oder ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden.

Beispiel: Eine Universität benötigt eine maßgeschneiderte Forschungsanlage, deren genaue Spezifikationen erst im Dialog mit potenziellen Lieferanten festgelegt werden können.

Wettbewerblicher Dialog

Der wettbewerbliche Dialog ermöglicht einen intensiven Austausch zwischen Auftraggeber und Bietern, um gemeinsam Lösungen für komplexe Projekte zu entwickeln.

Beispiel: Eine Stadt plant ein innovatives Verkehrsleitsystem und sucht nach kreativen Lösungsansätzen verschiedener Anbieter.

Verfahrensarten im Unterschwellenbereich

Bei Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte kommen folgende Verfahrensarten zur Anwendung:

Öffentliche Ausschreibung

Die öffentliche Ausschreibung entspricht dem offenen Verfahren im Oberschwellenbereich. Alle interessierten Unternehmen können ein Angebot abgeben.

Beschränkte Ausschreibung

Bei der beschränkten Ausschreibung werden nur ausgewählte Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Sie kann mit oder ohne Teilnahmewettbewerb erfolgen.

Verhandlungsvergabe

Die Verhandlungsvergabe (früher: freihändige Vergabe) ermöglicht es dem Auftraggeber, mit einem oder mehreren ausgewählten Unternehmen zu verhandeln.

Direktauftrag

Bei sehr geringen Auftragswerten (in der Regel bis 1.000 Euro) kann ein Auftrag direkt an ein Unternehmen vergeben werden, ohne ein förmliches Vergabeverfahren durchzuführen.

„Die Wahl des richtigen Vergabeverfahrens ist entscheidend für den Erfolg eines öffentlichen Beschaffungsprojekts. Es muss sowohl den rechtlichen Anforderungen entsprechen als auch den spezifischen Bedürfnissen des Auftraggebers gerecht werden.“

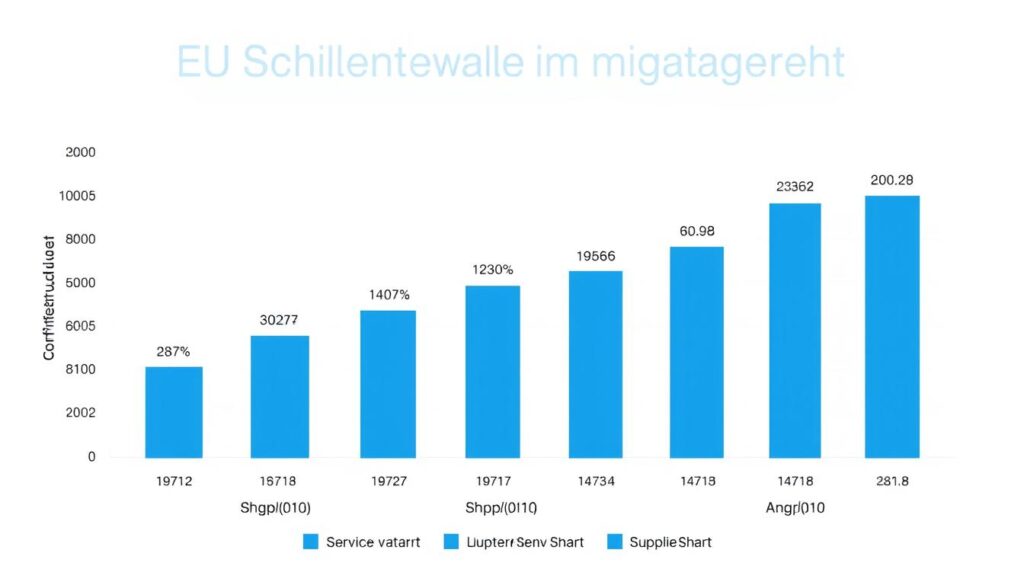

EU-Schwellenwerte und ihre Bedeutung

Die EU-Schwellenwerte bestimmen, ob nationales oder europäisches Vergaberecht gilt

Die EU-Schwellenwerte sind entscheidend dafür, ob ein Auftrag nach nationalem oder europäischem Vergaberecht ausgeschrieben werden muss. Sie werden alle zwei Jahre von der EU-Kommission angepasst.

Seit dem 1. Januar 2024 gelten folgende Schwellenwerte:

| Auftragsart | Schwellenwert | Anwendungsbereich |

| Bauaufträge | 5.538.000 Euro | Alle öffentlichen Auftraggeber |

| Liefer- und Dienstleistungsaufträge | 221.000 Euro | Kommunen, Länder und sonstige Auftraggeber |

| Liefer- und Dienstleistungsaufträge | 143.000 Euro | Oberste und obere Bundesbehörden |

| Sektorenaufträge | 443.000 Euro | Auftraggeber in den Bereichen Wasser, Energie, Verkehr |

Bei der Berechnung des Auftragswerts ist der geschätzte Gesamtwert ohne Umsatzsteuer maßgeblich. Eine künstliche Aufteilung von Aufträgen, um die Schwellenwerte zu umgehen, ist unzulässig.

Achtung: Die korrekte Schätzung des Auftragswerts ist von großer Bedeutung. Bei einer Unterschätzung und falschen Verfahrenswahl drohen Nachprüfungsverfahren und im schlimmsten Fall die Unwirksamkeit des Vertrags.

Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen

Die sorgfältige Analyse der Ausschreibungsunterlagen ist entscheidend für den Erfolg

Für Unternehmen bieten öffentliche Ausschreibungen attraktive Geschäftsmöglichkeiten. Um erfolgreich an Vergabeverfahren teilzunehmen, sollten folgende Aspekte beachtet werden:

Eignungskriterien

Öffentliche Auftraggeber legen in der Ausschreibung Eignungskriterien fest, die Bieter erfüllen müssen. Diese betreffen:

- Fachliche Eignung (Referenzen, Qualifikationen)

- Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Umsatz, Bonität)

- Technische Leistungsfähigkeit (Personal, Ausstattung)

Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Dabei können neben dem Preis auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden, wie:

- Qualität und technischer Wert

- Ästhetik und Funktionalität

- Umwelteigenschaften und Energieeffizienz

- Soziale Aspekte und Innovationscharakter

„Der Preis ist längst nicht mehr das einzige Kriterium bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation gewinnen zunehmend an Bedeutung.“

Praktische Tipps für Bieter

Vorbereitung

- Regelmäßige Recherche nach relevanten Ausschreibungen

- Frühzeitige Beschaffung der Vergabeunterlagen

- Gründliche Analyse der Anforderungen und Bedingungen

Angebotserstellung

- Vollständige und formgerechte Einreichung aller geforderten Unterlagen

- Präzise Kalkulation unter Berücksichtigung aller Kosten

- Klare Darstellung der eigenen Leistungsfähigkeit

Checkliste für erfolgreiche Angebote

Laden Sie unsere kostenlose Checkliste herunter und stellen Sie sicher, dass Ihr Angebot alle formalen und inhaltlichen Anforderungen erfüllt.

Rechtsschutz und Nachprüfungsverfahren

Der Rechtsschutz im Vergaberecht sichert faire Verfahren

Wenn Unternehmen der Meinung sind, dass bei einem Vergabeverfahren Fehler gemacht wurden oder ihre Rechte verletzt wurden, stehen ihnen verschiedene Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung.

Rechtsschutz im Oberschwellenbereich

Bei Aufträgen oberhalb der EU-Schwellenwerte gibt es ein formelles Nachprüfungsverfahren:

- Rüge: Zunächst muss das Unternehmen den Vergabeverstoß gegenüber dem Auftraggeber rügen.

- Nachprüfungsantrag: Wird der Rüge nicht abgeholfen, kann ein Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer gestellt werden.

- Sofortige Beschwerde: Gegen die Entscheidung der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zum zuständigen Oberlandesgericht möglich.

Wichtig: Ein Nachprüfungsantrag muss innerhalb von 15 Kalendertagen nach Kenntnis des Vergabeverstoßes gestellt werden. Die Vergabekammer entscheidet in der Regel innerhalb von fünf Wochen.

Rechtsschutz im Unterschwellenbereich

Im Unterschwellenbereich ist der Rechtsschutz weniger stark ausgeprägt:

- Primärer Rechtsschutz: In einigen Bundesländern gibt es spezielle Nachprüfungsinstanzen für Unterschwellenvergaben.

- Sekundärer Rechtsschutz: Schadensersatzansprüche können vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden.

Beispiel: Ein Bauunternehmen reicht eine Nachprüfungsklage ein, weil es bei einer kommunalen Ausschreibung übergangen wurde, obwohl es das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Die Vergabekammer stellt fest, dass die Zuschlagskriterien nicht korrekt angewendet wurden und ordnet die Neubewertung der Angebote an.

Aktuelle Entwicklungen im Vergaberecht

Die Digitalisierung prägt die Entwicklung des Vergaberechts

Das Vergaberecht entwickelt sich kontinuierlich weiter, um auf neue Herausforderungen und gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren. Folgende Trends prägen aktuell das Vergaberecht:

Digitalisierung der Vergabe

Die elektronische Vergabe (E-Vergabe) ist für Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte seit Oktober 2018 verpflichtend. Auch im Unterschwellenbereich setzt sich die E-Vergabe zunehmend durch. Vorteile sind:

- Höhere Transparenz und Effizienz

- Vereinfachte Kommunikation zwischen Auftraggeber und Bietern

- Reduzierung von Formfehlern

- Bessere Dokumentation des Vergabeverfahrens

Nachhaltige Beschaffung

Umwelt- und soziale Aspekte gewinnen bei der öffentlichen Auftragsvergabe zunehmend an Bedeutung:

- Integration von Umweltkriterien in die Leistungsbeschreibung

- Berücksichtigung von Lebenszykluskosten

- Forderung nach Einhaltung sozialer Standards

- Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit

„Die öffentliche Beschaffung entwickelt sich immer mehr zu einem strategischen Instrument, um gesellschaftliche Ziele wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Innovation zu fördern.“

Vergaberecht in Krisenzeiten

Krisen wie die COVID-19-Pandemie oder der Ukraine-Krieg haben gezeigt, dass das Vergaberecht flexibel auf außergewöhnliche Situationen reagieren muss:

- Erleichterte Verfahren für dringende Beschaffungen

- Anpassung laufender Verträge an veränderte Umstände

- Berücksichtigung von Lieferengpässen und Preissteigerungen

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass das Vergaberecht ein dynamisches Rechtsgebiet ist, das sich kontinuierlich an neue Herausforderungen anpasst.

Bedeutung des Vergaberechts für die Wirtschaft

Öffentliche Aufträge bieten wichtige Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen

Das Vergaberecht hat erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. In der EU werden jährlich etwa 14% des Bruttoinlandsprodukts für öffentliche Aufträge ausgegeben, in Deutschland liegt das Volumen bei über 500 Milliarden Euro pro Jahr.

Chancen für Unternehmen

Öffentliche Aufträge bieten Unternehmen zahlreiche Vorteile:

Vorteile öffentlicher Aufträge

- Planungssicherheit durch langfristige Verträge

- Hohe Zahlungssicherheit

- Prestigegewinn und Referenzprojekte

- Zugang zu großvolumigen Aufträgen

- Konjunkturunabhängige Nachfrage

Herausforderungen

- Komplexe formale Anforderungen

- Hoher Aufwand bei der Angebotserstellung

- Starker Wettbewerb

- Lange Verfahrensdauer

- Rechtliche Risiken bei Verfahrensfehlern

Besondere Bedeutung für KMU

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bietet das Vergaberecht besondere Chancen:

- Aufteilung großer Aufträge in Lose (Losbildungspflicht)

- Vereinfachte Teilnahmebedingungen

- Möglichkeit zur Bildung von Bietergemeinschaften

- Besondere Berücksichtigung regionaler Wirtschaftskreisläufe im Unterschwellenbereich

Beispiel: Eine mittelständische Tischlerei erhält durch die Losbildung bei der Sanierung eines Schulgebäudes den Zuschlag für die Innenausstattung, obwohl sie nicht in der Lage gewesen wäre, sich auf das Gesamtprojekt zu bewerben.

Vergaberecht in der Praxis

Erfahren Sie in unserem kostenlosen Webinar, wie Sie als Unternehmen erfolgreich an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen können.

Fazit: Vergaberecht als Chance und Herausforderung

Mit dem richtigen Know-how können Unternehmen von öffentlichen Aufträgen profitieren

Das Vergaberecht bildet einen komplexen rechtlichen Rahmen für die Beschaffung von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen durch die öffentliche Hand. Es soll einen fairen Wettbewerb sicherstellen und die wirtschaftliche Verwendung von Steuergeldern gewährleisten.

Für Unternehmen bietet die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen attraktive Geschäftsmöglichkeiten, stellt aber auch hohe Anforderungen an die Vorbereitung und Durchführung. Ein gutes Verständnis der rechtlichen Grundlagen und Verfahrensabläufe ist daher unerlässlich.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Vergaberechts, insbesondere in Bezug auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Krisenresilienz, zeigt die Dynamik dieses Rechtsgebiets. Unternehmen, die sich frühzeitig mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen, können davon profitieren und ihre Chancen auf öffentliche Aufträge verbessern.

Umfassender Leitfaden zum Vergaberecht

Laden Sie jetzt unseren kostenlosen Leitfaden „Vergaberecht kompakt“ herunter und erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu diesem komplexen Rechtsgebiet in übersichtlicher Form.

Häufig gestellte Fragen zum Vergaberecht

Wer muss das Vergaberecht beachten?

Das Vergaberecht muss von allen öffentlichen Auftraggebern beachtet werden. Dazu zählen Bund, Länder und Kommunen sowie andere öffentliche Einrichtungen. Auch bestimmte private Unternehmen können unter bestimmten Voraussetzungen dem Vergaberecht unterliegen, etwa im Bereich der Energie- oder Wasserversorgung.

Wann muss ein Auftrag europaweit ausgeschrieben werden?

Ein Auftrag muss europaweit ausgeschrieben werden, wenn sein geschätzter Wert die EU-Schwellenwerte überschreitet. Diese liegen aktuell bei 5.538.000 Euro für Bauaufträge und 221.000 Euro für Liefer- und Dienstleistungsaufträge (143.000 Euro für oberste Bundesbehörden).

Welche Rechte haben Bieter bei Vergabeverstößen?

Bei Vergabeverstößen können Bieter im Oberschwellenbereich zunächst eine Rüge beim Auftraggeber erheben und anschließend einen Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer stellen. Im Unterschwellenbereich sind die Rechtsschutzmöglichkeiten je nach Bundesland unterschiedlich ausgestaltet.