Das Strafrecht bildet einen zentralen Pfeiler der deutschen Rechtsordnung und regelt, welche menschlichen Handlungen als strafbar gelten und welche Konsequenzen daraus folgen. Es schützt grundlegende Rechtsgüter wie Leben, körperliche Unversehrtheit und Eigentum und trägt maßgeblich zur Aufrechterhaltung des Rechtsfriedens bei. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das Strafrecht aufgebaut ist, welche Prinzipien es prägen und wie strafrechtliche Verfahren ablaufen.

Grundprinzipien des Strafrechts

Das deutsche Strafrecht basiert auf fundamentalen Prinzipien, die den Rechtsstaat kennzeichnen und die Rechte des Einzelnen gegenüber der Staatsgewalt schützen. Diese Grundsätze sind teilweise im Grundgesetz verankert und haben Verfassungsrang.

Das Legalitätsprinzip (nulla poena sine lege)

Der wichtigste Grundsatz des Strafrechts ist in § 1 StGB und Art. 103 Abs. 2 GG verankert: „Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.“ Dieses Prinzip umfasst vier wesentliche Aspekte:

Schuldprinzip (nulla poena sine culpa)

Das Schuldprinzip besagt, dass eine Strafe nur verhängt werden darf, wenn dem Täter die Tat persönlich vorwerfbar ist. Ohne Schuld keine Strafe. Dieses Prinzip ist eng mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes verbunden.

In dubio pro reo

Der Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ ist ein prozessualer Grundsatz, der aber auch materiell-rechtliche Bedeutung hat. Bei nicht aufklärbaren Zweifeln muss zugunsten des Beschuldigten entschieden werden.

Vertiefen Sie Ihr Wissen zum Strafrecht

Erhalten Sie Zugang zu umfassenden Lernmaterialien, Fallbeispielen und Prüfungsschemata für Ihr Jurastudium.

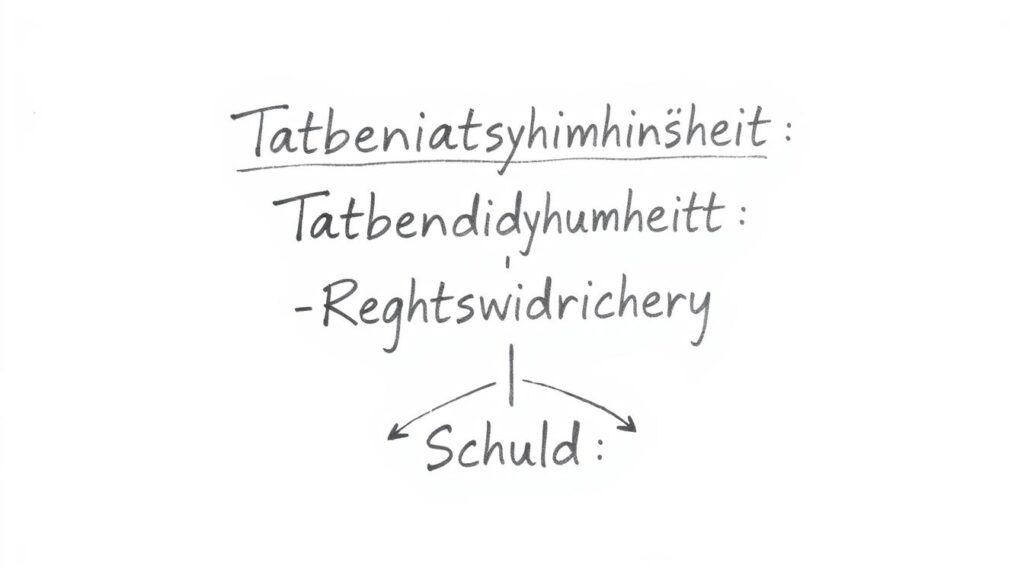

Die Elemente einer Straftat

Im deutschen Strafrecht wird eine Straftat anhand eines dreistufigen Prüfungsschemas beurteilt. Nur wenn alle drei Elemente vorliegen, kann eine Strafbarkeit bejaht werden.

Tatbestandsmäßigkeit

Der Tatbestand beschreibt die Voraussetzungen, unter denen eine Handlung strafbar ist. Er besteht aus objektiven und subjektiven Elementen:

Objektiver Tatbestand

- Täter (wer?)

- Tathandlung (was?)

- Tatobjekt (woran?)

- Taterfolg (welche Folge?)

- Kausalität und objektive Zurechnung

Subjektiver Tatbestand

- Vorsatz (dolus directus, indirectus, eventualis)

- Fahrlässigkeit (bei Fahrlässigkeitsdelikten)

- Besondere subjektive Merkmale (z.B. Absichten)

Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit wird bei Erfüllung des Tatbestands indiziert, kann aber durch Rechtfertigungsgründe entfallen. Die wichtigsten Rechtfertigungsgründe sind:

Schuld

Die Schuld betrifft die persönliche Vorwerfbarkeit der Tat. Sie kann ausgeschlossen sein durch:

Strafarten und Rechtsfolgen

Das deutsche Strafrecht kennt verschiedene Arten von Strafen und Maßnahmen, die je nach Schwere der Tat und Persönlichkeit des Täters verhängt werden können.

Hauptstrafen

Die Hauptstrafen bilden den Kern des strafrechtlichen Sanktionssystems:

Freiheitsstrafe (§§ 38-39 StGB)

Die Freiheitsstrafe besteht in der Einschränkung der persönlichen Freiheit durch Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt. Sie kann zeitig (1 Monat bis 15 Jahre) oder lebenslang sein. Bei Freiheitsstrafen unter zwei Jahren kann die Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt werden (§ 56 StGB).

Geldstrafe (§§ 40-43 StGB)

Die Geldstrafe wird nach dem Tagessatzsystem verhängt. Die Anzahl der Tagessätze (5-360) richtet sich nach der Schwere der Schuld, die Höhe des einzelnen Tagessatzes (1-30.000 €) nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Bei Uneinbringlichkeit tritt Ersatzfreiheitsstrafe ein.

Nebenstrafen und Nebenfolgen

Neben den Hauptstrafen können weitere Sanktionen verhängt werden:

Maßregeln der Besserung und Sicherung

Unabhängig von der Schuld können Maßregeln angeordnet werden, die dem Schutz der Allgemeinheit dienen:

„Die Strafe soll nicht nur vergangenes Unrecht sühnen, sondern auch künftiges verhüten. Sie hat die Aufgabe, die Rechtsordnung gegenüber dem Rechtsbrecher durchzusetzen und die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen.“

Prüfungswissen Strafrecht

Bereiten Sie sich optimal auf Ihre Prüfungen vor mit unseren strukturierten Lernmaterialien zum Strafrecht.

Besonderheiten des Jugendstrafrechts

Für jugendliche (14-17 Jahre) und heranwachsende (18-20 Jahre) Täter gelten besondere Regelungen, die im Jugendgerichtsgesetz (JGG) festgelegt sind.

Erziehungsgedanke

Das Jugendstrafrecht ist vom Erziehungsgedanken geprägt. Ziel ist nicht primär die Bestrafung, sondern die Erziehung des jungen Menschen zu einem rechtstreuen Leben.

Rechtsfolgen nach dem JGG

Das JGG kennt drei Arten von Rechtsfolgen:

Erziehungsmaßregeln

- Weisungen

- Erziehungsbeistandschaft

- Heimerziehung

Zuchtmittel

- Verwarnung

- Auflagen

- Jugendarrest

Jugendstrafe

- 6 Monate bis 5 Jahre

- Bei schweren Verbrechen bis 10 Jahre

- Möglichkeit der Aussetzung zur Bewährung

Strafverfahrensrecht

Das Strafverfahrensrecht regelt, wie die Durchsetzung des materiellen Strafrechts erfolgt. Es ist hauptsächlich in der Strafprozessordnung (StPO) geregelt.

Ablauf des Strafverfahrens

Ein Strafverfahren durchläuft typischerweise folgende Phasen:

Prozessmaximen

Das Strafverfahren wird von wichtigen Grundsätzen geprägt:

- Offizialprinzip: Strafverfolgung ist Aufgabe des Staates

- Legalitätsprinzip: Pflicht zur Strafverfolgung bei Verdacht

- Akkusationsprinzip: Trennung von Anklage und Urteil

- Unmittelbarkeitsprinzip: Beweiserhebung in der Hauptverhandlung

- Mündlichkeitsprinzip: Mündliche Verhandlung

- Öffentlichkeitsprinzip: Öffentliche Hauptverhandlung

- Unschuldsvermutung: Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt der Beschuldigte als unschuldig

- Grundsatz des fairen Verfahrens: Recht auf rechtliches Gehör und Verteidigung

Besonderer Teil des Strafrechts

Der Besondere Teil des Strafgesetzbuchs (§§ 80-358 StGB) enthält die einzelnen Straftatbestände, gegliedert nach den geschützten Rechtsgütern.

Wichtige Deliktsgruppen

Die Straftatbestände lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen:

| Deliktsgruppe | Geschützte Rechtsgüter | Beispiele |

| Straftaten gegen das Leben | Menschliches Leben | Mord (§ 211), Totschlag (§ 212) |

| Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit | Körperliche Integrität | Körperverletzung (§ 223), gefährliche Körperverletzung (§ 224) |

| Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung | Sexuelle Autonomie | Sexueller Übergriff (§ 177), sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176) |

| Eigentumsdelikte | Eigentum, Besitz | Diebstahl (§ 242), Raub (§ 249) |

| Vermögensdelikte | Vermögen | Betrug (§ 263), Untreue (§ 266) |

| Straftaten gegen die persönliche Freiheit | Freiheit, Selbstbestimmung | Nötigung (§ 240), Freiheitsberaubung (§ 239) |

Nebenstrafrecht

Neben dem StGB enthalten zahlreiche andere Gesetze Strafvorschriften, das sogenannte Nebenstrafrecht:

Internationales Strafrecht

Das internationale Strafrecht regelt die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf Auslandstaten sowie die Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen.

Strafanwendungsrecht

Das deutsche Strafrecht gilt nach folgenden Prinzipien:

Völkerstrafrecht

Das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) setzt das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs um und ermöglicht die Verfolgung von:

Straftheorien

Straftheorien erklären den Sinn und Zweck staatlicher Strafe und bilden die Grundlage für die Ausgestaltung des Strafrechts.

Absolute Straftheorien

Nach den absoluten Straftheorien wird gestraft, weil ein Verbrechen begangen wurde (punitur, quia peccatum est). Die Strafe dient der Vergeltung und der Wiederherstellung der Gerechtigkeit.

Relative Straftheorien

Nach den relativen Straftheorien wird gestraft, damit keine Verbrechen mehr begangen werden (punitur, ne peccetur). Die Strafe dient der Prävention:

Generalprävention

Abschreckung der Allgemeinheit (negative Generalprävention) und Stärkung des Rechtsbewusstseins (positive Generalprävention)

Spezialprävention

Abschreckung des Täters (negative Spezialprävention) und Resozialisierung (positive Spezialprävention)

Vereinigungstheorie

Die heute herrschende Vereinigungstheorie verbindet Elemente beider Ansätze. Die Strafe dient sowohl der gerechten Vergeltung als auch der Prävention, wobei die Schuld die Obergrenze der Strafe bildet.

Vertiefen Sie Ihr Wissen

Entdecken Sie unsere umfassenden Lernmaterialien zum Strafrecht und bereiten Sie sich optimal auf Ihre Prüfungen vor.

Fazit: Die Bedeutung des Strafrechts

Das Strafrecht ist ein zentraler Bestandteil unserer Rechtsordnung und erfüllt wichtige gesellschaftliche Funktionen. Es schützt grundlegende Rechtsgüter, setzt Grenzen für staatliches Handeln und trägt zur Aufrechterhaltung des Rechtsfriedens bei.

Die Kenntnis strafrechtlicher Grundprinzipien ist nicht nur für Juristen, sondern für alle Bürger von Bedeutung. Das Strafrecht setzt Grenzen für das menschliche Zusammenleben und schafft gleichzeitig Freiräume, indem es klare Regeln definiert und deren Einhaltung sicherstellt.

Die Entwicklung des Strafrechts ist nie abgeschlossen. Es muss sich stets neuen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und einen angemessenen Ausgleich zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Täter- und Opferinteressen finden. Nur so kann es seiner Aufgabe gerecht werden, den Rechtsfrieden in einer sich wandelnden Gesellschaft zu wahren.

Strafrecht verstehen und anwenden

Profitieren Sie von unseren praxisnahen Materialien und Fallbeispielen zum deutschen Strafrecht.