Das Polizeirecht bildet die rechtliche Grundlage für das Handeln der Polizei und anderer Ordnungsbehörden in Deutschland. Es regelt, unter welchen Voraussetzungen staatliche Organe in die Rechte der Bürger eingreifen dürfen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Als Teil des besonderen Verwaltungsrechts definiert das Polizeirecht nicht nur die Befugnisse der Polizei, sondern setzt diesen auch klare Grenzen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche gesetzlichen Grundlagen das Polizeirecht umfasst, wie die Aufgaben zwischen Polizei und Ordnungsbehörden verteilt sind und welche Rechte Bürger gegenüber polizeilichen Maßnahmen haben.

Historische Entwicklung des Polizeirechts

Die Entwicklung des Polizeirechts von frühen Polizeiordnungen bis zum modernen Rechtsstaat

Der Begriff „Polizei“ wurzelt im altgriechischen Wort „politeia“, das ursprünglich die gesamte Staatsverwaltung beschrieb. In die deutsche Amtssprache fand der Begriff „Polizey“ im 15. Jahrhundert Einzug und bezeichnete den Zustand der guten Ordnung des Gemeinwesens. Die Polizeiordnungen dieser Zeit gaben den Landesherren umfassende Regelungsbefugnisse, die weit über den heutigen polizeilichen Zuständigkeitsbereich hinausgingen.

Im Absolutismus kam es zu einer weiteren Ausdehnung des polizeilichen Aufgabenbereichs auf die gesamte Staatsverwaltung. Die außerordentliche Weite der polizeilichen Zuständigkeitsbereiche bildete die Grundlage des historischen Polizeistaats, der durch vage Rechtsgrundlagen und kaum bestimmbare Grenzen gekennzeichnet war.

Ein Wendepunkt in der Entwicklung des Polizeirechts war das sogenannte Kreuzbergerkenntnis des preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 14. Juni 1882. In diesem Rechtsstreit stellte das Gericht fest, dass die Polizei nicht befugt war, eine Verordnung zum Schutz des Stadtbilds zu treffen, da dies nicht der Gefahrenabwehr diente und damit nicht in den Zuständigkeitsbereich der Polizei fiel. Durch dieses und weitere Urteile schuf die Rechtsprechung bedeutende Grundlagen für ein rechtsstaatliches Polizeiwesen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bemühten sich die westlichen Besatzungsmächte darum, einen erneuten Missbrauch der Polizei als Machtinstrument zu verhindern. Zu diesem Zweck wurden Nachrichtendienste und Polizei strikt voneinander getrennt, die Polizei weitgehend dezentralisiert und eine Entpolizeilichung der öffentlichen Verwaltung angestrebt. Der Aufgabenkreis der uniformierten Vollzugspolizei sollte sich auf die Gefahrenabwehr vor Ort in Eilfällen beschränken.

Gesetzliche Grundlagen des Polizeirechts

Polizeigesetze der Länder bilden die Grundlage des Polizeirechts in Deutschland

Die Gesetzgebungskompetenz für das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht liegt gemäß Art. 30, Art. 70 des Grundgesetzes (GG) bei den Ländern. Der Bund ist lediglich in den Bereichen regelungsbefugt, für die ihm das Grundgesetz eine Gesetzgebungskompetenz zuweist. Für das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht existiert eine solche nicht.

Polizeigesetze der Länder

Jedes Bundesland verfügt über eigene Polizeigesetze, die jedoch in ihrer Struktur ähnlich aufgebaut sind. Sie orientieren sich weitgehend am Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes, den die Innenministerkonferenz zwischen 1972 und 1977 erarbeitete. Beispiele für Landespolizeigesetze sind:

- Baden-Württemberg: Polizeigesetz (PolG)

- Bayern: Polizeiaufgabengesetz (PAG)

- Berlin: Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG)

- Nordrhein-Westfalen: Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW)

- Niedersachsen: Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)

Bundeskompetenzen im Polizeirecht

Für einzelne Bereiche des Gefahrenabwehrrechts besitzt der Bund die Gesetzgebungskompetenz:

- Grenzschutz und Zollrecht (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG) – Grundlage des Bundespolizeigesetzes

- Zusammenarbeit von Bund und Land in den Bereichen Kriminalpolizei und Verfassungsschutz (Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG) – Grundlage des BKA-Gesetzes

- Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Art. 73 Abs. 1 Nr. 9a GG)

- Regelung des Vereins-, Ausländer- und Gewerberechts (Art. 74 GG)

Verhältnis zum Grundgesetz

Das Polizeirecht steht in einem besonderen Spannungsverhältnis zu den Grundrechten, da polizeiliche Maßnahmen regelmäßig in diese eingreifen. Daher müssen polizeiliche Eingriffe stets auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen (Gesetzesvorbehalt) und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Besonders relevant sind hierbei:

Betroffene Grundrechte

- Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG)

- Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 GG)

- Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)

- Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG)

- Eigentum (Art. 14 GG)

Rechtsstaatliche Prinzipien

- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

- Bestimmtheitsgebot

- Übermaßverbot

- Wesentlichkeitstheorie

- Rechtsschutzgarantie

Aufgaben und Zuständigkeiten der Polizei

Die Gefahrenabwehr ist eine zentrale Aufgabe der Polizei im öffentlichen Raum

Gefahrenabwehr als Kernaufgabe

In den Polizei- und Ordnungsgesetzen fast aller deutschen Länder definiert der erste Paragraph, dass es Aufgabe der Polizei- und Ordnungsbehörden ist, Gefahren für Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit abzuwehren. Hierbei handelt es sich um eine präventive Aufgabe: Polizei- und Ordnungsbehörden sollen verhindern, dass bestimmte Gefahren eintreten oder bereits eingetretene Gefahren beseitigen.

Zur öffentlichen Sicherheit zählt die Unversehrtheit der Rechtsordnung, also des gesamten geschriebenen Rechts. Dies umfasst insbesondere verwaltungs- und strafrechtliche Verbote. Weiterhin schützt die öffentliche Sicherheit Individualrechtsgüter wie Leben, körperliche Unversehrtheit und Eigentum sowie den Bestand des Staates und seiner Einrichtungen.

Die öffentliche Ordnung umfasst die ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach allgemeiner Anschauung als unerlässliche Voraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben betrachtet wird. Die praktische Bedeutung dieses Schutzguts ist mittlerweile gering, da viele Lebensbereiche durch Rechtsnormen geregelt sind.

Kriminalprävention

Eine weitere Aufgabe der Polizei ist die Kriminalprävention. Hierzu zählen Maßnahmen zur Verhütung von Straftaten sowie die Strafverfolgungsvorsorge. Zur Vorbeugung von Straftaten zählen Maßnahmen, durch die die spätere Begehung von Straftaten verhindert werden soll. Typische Mittel der Straftatenvorbeugung sind Identitätsfeststellungen und die Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten.

Trennung zwischen Polizei und Ordnungsbehörden

Im Gefahrenabwehrrecht wird strikt zwischen polizeilicher und nichtpolizeilicher Gefahrenabwehr unterschieden. Die polizeiliche Gefahrenabwehr obliegt grundsätzlich den allgemeinen Verwaltungsbehörden (Ordnungsbehörden). Die Vollzugspolizei ist lediglich in Ausnahmefällen für die polizeiliche Gefahrenabwehr zuständig (subsidiäre Zuständigkeit), beispielsweise wenn ein Handeln der originär zuständigen Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint.

Die Polizei hat im Rahmen der Gefahrenabwehr in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit ein Handeln der anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint.

Diese Subsidiarität wird auch als „Eilkompetenz“ oder „Recht zum ersten Zugriff“ bezeichnet und wird in der Praxis regelmäßig vor allem dann relevant, wenn Einsätze außerhalb der Dienstzeiten der Ordnungsverwaltung erforderlich sind oder wenn die Behörden möglichst schnell vor Ort sein müssen.

Befugnisse und Maßnahmen der Polizei

Identitätsfeststellung als eine der Standardmaßnahmen der Polizei

Generalklausel und Standardmaßnahmen

Die allgemeinen Polizei- und Ordnungsgesetze enthalten eine Generalklausel, die Gefahrenabwehrbehörden die Möglichkeit geben soll, auf möglichst viele – insbesondere atypische – Fallkonstellationen effektiv zu reagieren. So bestimmt beispielsweise § 8 Abs. 1 PolG NRW, dass die Polizei die notwendigen Maßnahmen treffen darf, um eine im Einzelfall bestehende konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.

Ergänzt wird die Generalklausel durch Standardmaßnahmen, die für besonders häufige Gefahrenabwehrmaßnahmen spezifische Regelungen bieten. Diese Normen regeln Inhalt und Umfang bestimmter Grundrechtseingriffe und enthalten oft zusätzlich auch Verfahrensvorgaben.

Wichtige Standardmaßnahmen im Überblick

Identitätsfeststellung

Die Polizei darf die Identität einer Person feststellen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist oder wenn sich die Person an einem Ort aufhält, an dem Straftaten verabredet, vorbereitet oder verübt werden.

Durchsuchung

Die Polizei darf Personen, Sachen und Wohnungen durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich dort Personen oder Sachen befinden, die sichergestellt werden dürfen.

Sicherstellung

Die Polizei darf Sachen sicherstellen, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren oder um die Eigentums- oder Besitzverhältnisse an einer Sache zu schützen.

Platzverweis

Die Polizei kann eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten, um eine Gefahr abzuwehren.

Gewahrsam

Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn dies zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist oder wenn dies unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung einer Straftat zu verhindern.

Datenerhebung

Die Polizei darf personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Dies umfasst offene und verdeckte Maßnahmen wie Befragung, Observation oder Rasterfahndung.

Verhältnis der Eingriffsgrundlagen zueinander

Das Verhältnis der Eingriffsgrundlagen zueinander wird durch das Prinzip „lex specialis derogat legi generali“ geprägt. Hiernach geht die speziellere Regelung der allgemeineren vor. Der Rückgriff auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht ist damit nur möglich, soweit keine spezialgesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen einschlägig sind.

Innerhalb der allgemeinen Gefahrenabwehrgesetze haben die spezielleren Standardmaßnahmen Vorrang vor den Generalklauseln. Ist der Anwendungsbereich einer Standardmaßnahme eröffnet, ist ein Rückgriff auf eine Generalklausel ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere, wenn die Voraussetzungen der Standardmaßnahme nicht vorliegen, da andernfalls die Regelungssystematik der Gesetze durchbrochen würde.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Polizeirecht

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als zentrales Prinzip im Polizeirecht

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist von zentraler Bedeutung für das Polizeirecht und bestimmt maßgeblich die Rechtmäßigkeit polizeilicher Maßnahmen. Er leitet sich aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) sowie aus den Grundrechten her und ist in vielen Polizeigesetzen ausdrücklich normiert.

Die vier Prüfungsstufen der Verhältnismäßigkeit

1. Legitimer Zweck

Die Maßnahme muss einem legitimen Zweck dienen, in der Regel dem Schutz der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung. Dieser Zweck muss vom Gesetzgeber als schützenswert anerkannt sein.

2. Geeignetheit

Die Maßnahme muss geeignet sein, den angestrebten Zweck zu fördern. Es reicht aus, wenn die Maßnahme die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Zweck erreicht wird.

3. Erforderlichkeit

Die Maßnahme muss erforderlich sein, d.h. es darf kein milderes Mittel geben, das gleichermaßen geeignet ist, den Zweck zu erreichen. Die Polizei muss stets das schonendste Mittel wählen.

4. Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne)

Die Maßnahme muss angemessen sein, d.h. der mit ihr verbundene Eingriff darf nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Zweck stehen. Hierbei sind die betroffenen Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen.

Praktische Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verpflichtet dazu, die Beeinträchtigung des Adressaten einer Maßnahme mit den Interessen zu vergleichen, die diese Maßnahme schützen soll. Soweit diese Interessen miteinander kollidieren, müssen sie in ein angemessenes Verhältnis zueinander gebracht werden.

Das Polizeirecht kann als ein durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bestimmtes System von Abwägungsentscheidungen verstanden werden, bei dem auf allen Ebenen der Rechtmäßigkeitsprüfung Verhältnismäßigkeitserwägungen eine zentrale Rolle spielen.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wirkt sich auf verschiedenen Ebenen der polizeilichen Maßnahmen aus:

- Tatbestandsebene: Je schwerwiegender der Grundrechtseingriff ist, desto höhere Anforderungen werden an die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der abzuwehrenden Gefahr gestellt.

- Störerauswahl: Bei mehreren Störern ist grundsätzlich derjenige in Anspruch zu nehmen, durch dessen Heranziehung die Gefahr am wirksamsten abgewehrt werden kann.

- Ermessensausübung: Bei der Auswahl der konkreten Maßnahme muss die Polizei das mildeste Mittel wählen, das zur Gefahrenabwehr geeignet ist.

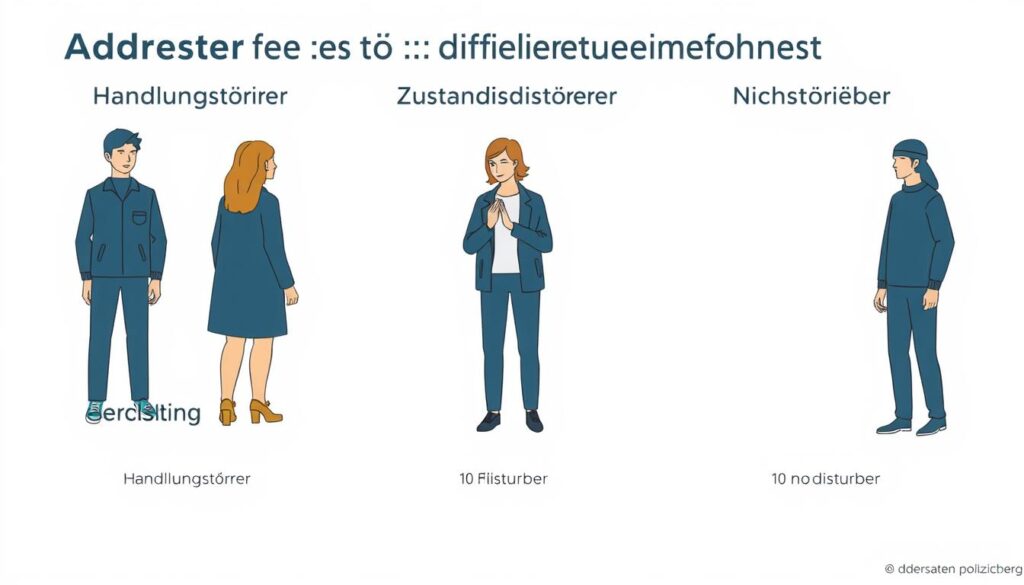

Adressaten polizeilicher Maßnahmen

Unterscheidung zwischen verschiedenen Adressaten polizeilicher Maßnahmen

Wegen des Einflusses der Grundrechte dürfen Gefahrenabwehrmaßnahmen grundsätzlich nur gegen denjenigen ergriffen werden, der für die Gefahr verantwortlich ist (sog. „Störer“). Als Störer gilt, wer gegen die für jedermann bestehende Pflicht verstößt, polizeiliche Schutzgüter nicht zu gefährden.

Arten von Störern

Handlungsstörer (Verhaltensstörer)

Handlungsstörer ist nach der vorherrschenden Theorie der unmittelbaren Verursachung, wer unmittelbar durch eigenes Handeln eine Gefahr verursacht. Dies trifft beispielsweise auf eine Person zu, die Gegenstände auf eine Fahrbahn wirft und dadurch Autofahrer gefährdet.

Für die Störereigenschaft kommt es weder auf Verschulden noch auf Einsichtsfähigkeit an. Sofern ein Minderjähriger oder Betreuter eine Gefahr verursacht, haftet allerdings neben diesem auch dessen gesetzlicher Vertreter.

Zustandsstörer

Zustandsstörer ist, wer die tatsächliche oder rechtliche Gewalt über eine Sache ausübt, von der eine Gefahr ausgeht. Dies trifft beispielsweise auf den Halter eines Hundes zu, der droht, Dritte zu verletzen. Ebenfalls als Zustandsstörer gilt der Eigentümer eines Grundstücks, das mit einer einsturzgefährdeten Halle bebaut oder mit Öl verseucht ist.

Grundsätzlich endet die Zustandsverantwortlichkeit mit dem Verlust der Herrschaft über die Sache, da hierdurch die Möglichkeit endet, deren Gefahr abzuwenden.

Inanspruchnahme von Nichtstörern

Sofern eine Person für eine Gefahr keine Verantwortung trägt, kann sie unter besonderen Umständen als Nichtstörer in Anspruch genommen werden. Diese Möglichkeit rechtfertigt sich durch das Ziel der möglichst effektiven Gefahrenabwehr.

Damit eine Person als Nichtstörer in Anspruch genommen werden darf, muss ein polizeilicher Notstand vorliegen. Die diesbezüglichen Voraussetzungen der Landespolizeigesetze stimmen bundesweit im Wesentlichen überein:

- Es muss eine gegenwärtige erhebliche Gefahr vorliegen.

- Maßnahmen gegen den Handlungs- oder Zustandsstörer dürfen nicht oder nicht rechtzeitig ergriffen werden können.

- Die Polizei darf die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren können.

- Der Betroffene muss ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden können.

Wird ein Nichtstörer in Anspruch genommen, hat er in der Regel einen Anspruch auf Entschädigung für die ihm entstandenen Nachteile.

Gefährder und relevante Personen

Gesetzlich nicht definiert sind die Personengruppen der „Gefährder“ und der „relevanten Personen“ aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Diese Begriffe bezeichnen Personen, bei denen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie in Zukunft eine erhebliche Gefahr verursachen werden, also Störer sein werden.

Für sich genommen begründet dies noch keine konkrete Gefahr, weshalb gegen einen Gefährder nicht im gleichen Maß vorgegangen werden darf, wie gegen einen Störer. Die Einstufung einer Person als Gefährder kann jedoch ein Indiz sein, das für die Annahme einer konkreter Gefahr spricht.

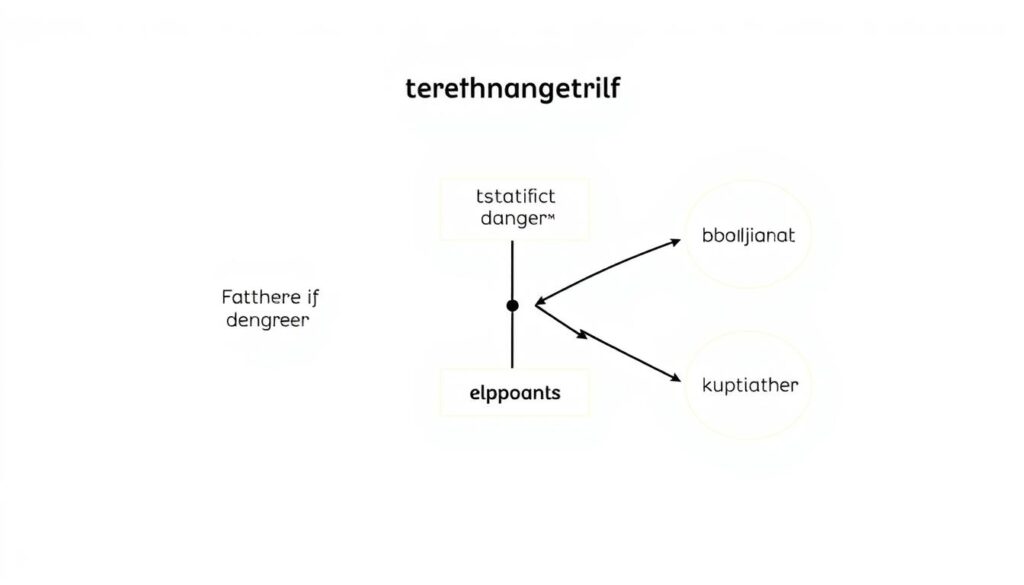

Der Gefahrenbegriff im Polizeirecht

Unterschiedliche Gefahrenbegriffe und ihre Bedeutung im Polizeirecht

Der Begriff der Gefahr ist zentral für das Polizeirecht, da er den Tatbestand zahlreicher Befugnisnormen bildet. Eine Gefahr im polizeirechtlichen Sinne besteht, wenn bei ungehindertem Fortgang des gegenwärtigen Geschehens in absehbarer Zeit die Schädigung eines polizeilichen Schutzguts wahrscheinlich ist.

Arten von Gefahren

Konkrete Gefahr

Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn in dem zu beurteilenden Einzelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung eintreten wird.

Beispiel: Ein Fahrzeug mit defekter Bremsanlage nimmt am Straßenverkehr teil.

Abstrakte Gefahr

Eine abstrakte Gefahr ist gegeben, wenn ein Sachverhalt nach allgemeiner Lebenserfahrung in eine konkrete Gefahr umschlagen kann, ohne dass dies im Einzelfall bereits absehbar ist.

Beispiel: Das Mitführen von Glasflaschen bei Großveranstaltungen kann zu Verletzungen führen.

Gegenwärtige Gefahr

Eine gegenwärtige Gefahr liegt vor, wenn der Eintritt eines Schadens unmittelbar bevorsteht oder bereits begonnen hat.

Beispiel: Eine Person steht auf einem Brückengeländer und droht zu springen.

Erhebliche Gefahr

Eine erhebliche Gefahr ist gegeben, wenn ein bedeutsames Rechtsgut wie Leben, Gesundheit oder Freiheit bedroht ist oder wenn ein Schaden für ein weniger bedeutsames Rechtsgut in besonderem Umfang droht.

Beispiel: Ein Gebäude droht einzustürzen und könnte Passanten verletzen.

Anscheinsgefahr

Eine Anscheinsgefahr liegt vor, wenn der handelnde Beamte aufgrund von Anhaltspunkten von einer Gefahr ausgehen darf, obwohl tatsächlich keine Gefahr besteht.

Beispiel: Eine Person trägt eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe in der Öffentlichkeit.

Putativgefahr (Scheingefahr)

Eine Putativgefahr liegt vor, wenn der handelnde Beamte eine Gefahr lediglich aufgrund unzureichender Sachverhaltsaufklärung oder -würdigung annimmt.

Beispiel: Ein Beamter hält einen harmlosen Gegenstand irrtümlich für eine Waffe, ohne ausreichende Prüfung.

Beurteilung der Gefahr

Das Vorliegen einer Gefahr beurteilt sich aus der Perspektive eines sorgfältig handelnden Beamten im Zeitpunkt des Entschlusses über das Ergreifen einer Gefahrenabwehrmaßnahme (ex-ante- und ex-situatione-Betrachtung). Daher kann eine Gefahr im Sinne des Polizei- und Ordnungsrechts auch dann vorliegen, wenn sich im Anschluss herausstellt, dass keine Gefahrenlage bestand.

Die Gefahr ist ein Zustand, der nach verständiger, auf Tatsachen gegründeter Würdigung den Eintritt eines schädigenden Ereignisses als möglich erscheinen lässt.

Für besonders eingriffsintensive Maßnahmen, etwa die Durchsuchung einer Wohnung, muss die Gefahr wegen des Verhältnismäßigkeitsprinzips regelmäßig qualifiziert sein, also besonders wichtige Rechtsgüter bedrohen oder besonders wahrscheinlich sein.

Vollstreckung polizeilicher Maßnahmen

Vollstreckung polizeilicher Anordnungen durch Zwangsmittel

Durch Vollstreckung setzt eine Behörde einen Verwaltungsakt, der seinem Adressaten ein Handeln, Dulden oder Unterlassen aufgibt, unter Anwendung von Zwang gegen diesen durch. Hierzu kann es kommen, wenn der Adressat der ihm aufgegebenen Pflicht nicht nachkommt.

Zwangsmittel im Polizeirecht

Den Polizei- und Ordnungsbehörden stehen drei Arten von Zwangsmitteln zur Verfügung:

Zwangsgeld

Das Zwangsgeld dient als Druckmittel: Befolgt der Adressat eine hoheitliche Anordnung nicht, muss er einen Geldbetrag entrichten. Praktische Bedeutung besitzt das Zwangsgeld vor allem bei der Durchsetzung nicht vertretbarer Pflichten.

Ersatzvornahme

Bei der Ersatzvornahme nimmt die Behörde eine Handlung anstelle des Pflichtigen wahr. Dieses Zwangsmittel kommt bei Pflichten in Betracht, die durch einen anderen als den Adressaten erfüllt werden können, die also vertretbar sind.

Unmittelbarer Zwang

Beim unmittelbaren Zwang wirkt die Behörde mittels körperlicher Gewalt auf eine Person oder Sache ein. Viele Polizeigesetze enthalten detaillierte Vorgaben zur Anwendung von unmittelbarem Zwang, die einzelne Ausprägungen konkretisieren.

Vollstreckungsverfahren

Grundsätzlich erfolgt die Vollstreckung durch die Behörde, die den zu vollstreckenden Verwaltungsakt erlassen hat. Hierbei stehen ihr zwei Verfahrensarten zur Verfügung:

Gestrecktes Verfahren

Beim gestreckten Verfahren wird die Vollstreckung grundsätzlich zunächst gegenüber dem Adressaten angedroht. Diese Androhung nimmt Bezug auf den zu vollstreckenden Verwaltungsakt (sog. „Grundverfügung“) und benennt das Zwangsmittel, das die Behörde gebrauchen will.

Einige Landesgesetze sehen vor, dass die Maßnahme im Anschluss an die Androhung gegenüber dem Adressaten festgesetzt wird. Hierdurch erklärt die Behörde, dass sie das angedrohte Zwangsmittel anwenden wird.

Verkürztes Verfahren (Sofortvollzug)

Mit Ausnahme von Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen haben die Länder ein verkürztes Vollstreckungsverfahren geschaffen, das auf Androhung und Festsetzung verzichtet. Dieser Sofortvollzug erlaubt die Vornahme einer Vollstreckungsmaßnahme, ohne dass zuvor ein Verwaltungsakt ergeht.

Er ist für Fälle gedacht, in denen aus tatsächlichen Gründen kein Verwaltungsverfahren durchgeführt werden kann, ein rasches Handeln jedoch geboten ist.

Besondere Formen des unmittelbaren Zwangs

Viele Polizeigesetze enthalten detaillierte Vorgaben zur Anwendung von unmittelbarem Zwang, die einzelne Ausprägungen konkretisieren. In diesem Zusammenhang ermächtigen sie die Vollzugspolizei zu besonders eingriffsintensiven Mitteln, die anderen Behörden nicht zustehen.

- Finaler Rettungsschuss: Der gezielte Todesschuss als letztes Mittel, um eine gegenwärtige Lebensgefahr oder eine gegenwärtige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit abzuwehren.

- Fesselung: Die vorübergehende Einschränkung der Bewegungsfreiheit einer Person durch Anlegen von Handfesseln oder anderen Hilfsmitteln.

- Einsatz besonderer Waffen und Sprengmittel: Der Einsatz von Schusswaffen, Reizstoffen oder Explosivmitteln unter strengen Voraussetzungen.

Rechtsschutz gegen polizeiliche Maßnahmen

Rechtsschutz vor Gericht gegen polizeiliche Maßnahmen

Gegen Maßnahmen der Gefahrenabwehr ist in der Regel der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Die Art des Rechtsbehelfs richtet sich nach der Form der polizeilichen Maßnahme.

Rechtsbehelfe gegen verschiedene Maßnahmeformen

Verwaltungsakte

Gegen Verwaltungsakte (z.B. Platzverweis, Aufenthaltsverbot) kann Widerspruch eingelegt und anschließend Anfechtungsklage erhoben werden. Nach Erledigung des Verwaltungsakts ist die Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft.

Realakte

Gegen Realakte (z.B. Warnungen, tatsächliches Handeln) kann eine allgemeine Leistungsklage oder Feststellungsklage erhoben werden, um die Rechtswidrigkeit der Maßnahme feststellen zu lassen.

Polizeiverordnungen

Gegen Polizeiverordnungen kann eine Normenkontrollklage vor dem Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichtshof erhoben werden.

Vorläufiger Rechtsschutz

Da polizeiliche Maßnahmen oft eilbedürftig sind und schnellen Rechtsschutz erfordern, kommt dem vorläufigen Rechtsschutz besondere Bedeutung zu:

- Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO: Bei Verwaltungsakten, gegen die Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben, kann die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt werden.

- Antrag nach § 123 VwGO: Bei Realakten kann eine einstweilige Anordnung beantragt werden, um vorläufigen Rechtsschutz zu erlangen.

Besonderheiten bei freiheitsentziehenden Maßnahmen

Manche Maßnahmen der Gefahrenabwehr unterliegen einem Richtervorbehalt. Für entsprechende Anträge sind in der Regel die Amtsgerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Verfahren nach dem FamFG zuständig.

Bei freiheitsentziehenden Maßnahmen (Ingewahrsamnahme) ist gemäß Art. 104 Abs. 2 GG stets eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Beschwerde gegen eine solche Entscheidung geht regelmäßig nach GVG ans Landgericht.

Abgrenzung zum Strafprozessrecht

Dient die Maßnahme zugleich der Verfolgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit, kommt es auf den Schwerpunkt an, sodass auch ein Verfahren nach der StPO in Betracht kommt: Beschluss des Ermittlungsrichters beim Amtsgericht (§ 162 StPO) bzw. Antrag auf amtsgerichtliche Entscheidung (§ 98 Abs. 2 StPO, ggf. analog); Beschwerde (§ 304 StPO) zum Landgericht.

Der effektive Rechtsschutz gegen polizeiliche Maßnahmen ist ein wesentliches Element des Rechtsstaatsprinzips und dient der Kontrolle staatlicher Machtausübung.

Staatshaftung im Polizeirecht

Staatshaftung als Ausgleich für rechtswidrige oder besonders belastende polizeiliche Maßnahmen

Die Gefahrenabwehrgesetze bieten unterschiedliche Entschädigungsansprüche, die Personen, die durch eine Gefahrenabwehrmaßnahme einen Nachteil erleiden, einen Anspruch auf finanzielle Kompensation einräumen.

Entschädigungsansprüche

Entschädigung für Nichtstörer

Wird ein Nichtstörer zur Gefahrenabwehr in Anspruch genommen, hat er in der Regel einen Anspruch auf Entschädigung für die ihm entstandenen Nachteile. Diese Haftung knüpft an den allgemeinen Aufopferungsgedanken an: Sofern der Bürger aus Gemeinwohlerwägungen ein Sonderopfer erbringt, soll er hierfür angemessen entschädigt werden.

Entschädigung bei rechtswidrigen Maßnahmen

Sofern eine Behörde durch rechtswidriges Handeln einen Schaden verursacht, kann der Geschädigte Ersatz vom Rechtsträger der handelnden Behörde verlangen. Dieser Anspruch ist verschuldensunabhängig, der Anspruch besteht also unabhängig davon, ob der Behörde Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Umfang der Entschädigung

Der Umfang der Ansprüche beschränkt sich auf die Zahlung von Geld, eine Naturalrestitution sehen die Gefahrenabwehrgesetze nicht vor. Ersatzfähig sind nach den meisten Regelungen lediglich die Vermögensschäden, die unmittelbar aus dem behördlichen Handeln resultieren.

Darüber hinausgehende Posten, die nach dem Schadensrecht des BGB grundsätzlich ersatzfähig wären, etwa entgangener Gewinn, können wenn überhaupt oft lediglich dann ersetzt werden, wenn dies geboten ist, um unbillige Härten auszugleichen.

Kostenerstattung bei Vollstreckungsmaßnahmen

Fallen bei einer Gefahrenabwehrmaßnahme oder bei deren Vollstreckung Kosten an, kann die öffentliche Hand diese auf Grundlage eines gesetzlichen Erstattungsanspruchs ersetzt verlangen.

- Ersatzvornahme: Erfolgt die Vollstreckung durch Ersatzvornahme oder unmittelbare Ausführung, kann die vollstreckende Behörde den Bürger wegen der anfallenden Kosten in Anspruch nehmen, wenn diese Maßnahme rechtmäßig ist.

- Unmittelbarer Zwang: Für den Fall des unmittelbaren Zwangs sehen einige Länder vor, dass der in Anspruch Genommene Gebühren für die Maßnahme entrichten muss.

- Regress bei Nichtstörern: Trifft die Behörde eine Ausgleichspflicht, etwa weil sie zur Gefahrenabwehr einen Nichtstörer in Anspruch genommen hat, kann sie den Handlungs- oder Zustandsstörer in Regress nehmen.

Aktuelle Entwicklungen im Polizeirecht

Moderne Überwachungstechnologien stellen das Polizeirecht vor neue Herausforderungen

Das Polizeirecht unterliegt einem ständigen Wandel, der durch gesellschaftliche, technologische und sicherheitspolitische Entwicklungen geprägt ist. In den letzten Jahren haben insbesondere folgende Aspekte das Polizeirecht beeinflusst:

Erweiterung polizeilicher Befugnisse

In vielen Bundesländern wurden die Polizeigesetze in den letzten Jahren novelliert und die Eingriffsbefugnisse der Polizei erweitert. Besonders umstritten war dabei die Einführung des Begriffs der „drohenden Gefahr“ im bayerischen Polizeiaufgabengesetz, der es der Polizei ermöglicht, bereits im Vorfeld des Entstehens konkreter Gefahren gegen potentiell gefährliche Personen Zwangsmaßnahmen zu ergreifen.

Diese Reformen haben sowohl gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz als auch das nordrhein-westfälische Polizeigesetz breiten öffentlichen Protest hervorgerufen. Auch Verfassungsrechtler und Datenschützer äußerten erhebliche Bedenken gegen die geplanten Änderungen.

Digitalisierung und neue Überwachungstechnologien

Die Digitalisierung stellt das Polizeirecht vor neue Herausforderungen. Neue Überwachungstechnologien wie automatisierte Gesichtserkennung, Predictive Policing oder Online-Durchsuchungen werfen Fragen nach der Vereinbarkeit mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung auf.

Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an solche Maßnahmen präzisiert, insbesondere im Hinblick auf Richtervorbehalte und die parlamentarische Kontrolle bei der heimlichen Datenerhebung.

Internationale Zusammenarbeit

Zur effektiveren Bekämpfung von Gefahren, insbesondere der organisierten Kriminalität und des Terrorismus, wächst die internationale Zusammenarbeit der Polizeibehörden, insbesondere auf europäischer Ebene. Diese Entwicklung ging zunächst maßgeblich von den EU-Mitgliedstaaten aus, die miteinander entsprechende Abkommen schlossen.

Inzwischen findet eine „stille Harmonisierung“ des mitgliedstaatlichen Polizeirechts vor allem über das Datenschutzrecht der Europäischen Union statt. Einen weiteren rechtlichen Rahmen für das Handeln deutscher Gefahrenabwehrbehörden stellen die Europäische Menschenrechtskonvention und deren Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dar.

Häufig gestellte Fragen zum Polizeirecht

Informationen zu polizeilichen Befugnissen und Bürgerrechten sind für viele Menschen wichtig

Welche Rechte habe ich bei einer Identitätsfeststellung durch die Polizei?

Bei einer Identitätsfeststellung sind Sie verpflichtet, Ihre Personalien anzugeben und auf Verlangen einen Ausweis vorzuzeigen. Sie haben das Recht zu erfahren, warum Ihre Identität festgestellt wird. Die Polizei darf Sie zur Feststellung Ihrer Identität auch kurzfristig festhalten und zur Dienststelle bringen, wenn Ihre Identität nicht auf andere Weise festgestellt werden kann. Sie haben das Recht, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen und Angehörige zu benachrichtigen.

Darf die Polizei mich ohne Grund kontrollieren?

Nein, für polizeiliche Kontrollen muss grundsätzlich ein Anlass vorliegen. Allerdings erlauben die Polizeigesetze der Länder in bestimmten Fällen auch verdachtsunabhängige Kontrollen, etwa an sogenannten „gefährlichen Orten“ oder zur Verhütung grenzüberschreitender Kriminalität. In diesen Fällen können Sie auch ohne konkreten Verdacht kontrolliert werden. Die Polizei muss Ihnen auf Nachfrage den Grund der Kontrolle mitteilen.

Wann darf die Polizei meine Wohnung durchsuchen?

Die Durchsuchung einer Wohnung ist wegen des Eingriffs in die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Grundsätzlich ist ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erforderlich. Bei „Gefahr im Verzug“ kann die Polizei auch ohne richterlichen Beschluss durchsuchen, wenn die Einholung des Beschlusses den Erfolg der Durchsuchung gefährden würde. Die Durchsuchung muss verhältnismäßig sein und darf nur erfolgen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in der Wohnung Personen oder Sachen befinden, die sichergestellt werden dürfen.

Wie kann ich mich gegen polizeiliche Maßnahmen wehren?

Gegen polizeiliche Maßnahmen können Sie sich auf verschiedene Weise wehren:

- Bei Verwaltungsakten (z.B. Platzverweis): Widerspruch und anschließend Anfechtungsklage

- Bei bereits erledigten Maßnahmen: Fortsetzungsfeststellungsklage

- Bei tatsächlichem Handeln (Realakten): Allgemeine Leistungsklage oder Feststellungsklage

- Bei Eilbedürftigkeit: Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 oder § 123 VwGO

- Bei Freiheitsentziehung: Antrag auf richterliche Entscheidung beim Amtsgericht

Zudem können Sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen oder sich an den Bürgerbeauftragten oder die Polizeibeschwerdestelle Ihres Bundeslandes wenden.

Wann habe ich Anspruch auf Entschädigung bei polizeilichen Maßnahmen?

Sie haben in folgenden Fällen Anspruch auf Entschädigung:

- Wenn Sie als Nichtstörer in Anspruch genommen wurden (Aufopferungsanspruch)

- Wenn die polizeiliche Maßnahme rechtswidrig war und Ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist

- Wenn Sie als unbeteiligter Dritter bei Gelegenheit einer polizeilichen Maßnahme einen Schaden erlitten haben

- Wenn Sie als Anscheins- oder Verdachtsstörer in Anspruch genommen wurden und Ihnen der Anschein der Gefahr nicht zurechenbar ist

Der Umfang der Entschädigung beschränkt sich in der Regel auf den unmittelbar entstandenen Vermögensschaden. Die gerichtliche Durchsetzung der Ausgleichsansprüche erfolgt gemäß § 40 Abs. 2 S. 1 VwGO auf dem ordentlichen Rechtsweg.

Darf die Polizei meine Daten speichern und wie lange?

Die Polizei darf personenbezogene Daten erheben und speichern, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Speicherdauer richtet sich nach dem Zweck der Speicherung und ist in den Polizeigesetzen der Länder unterschiedlich geregelt. Grundsätzlich sind die Daten zu löschen, sobald sie für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie unter bestimmten Voraussetzungen auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten. Diese Rechte ergeben sich aus den Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder sowie aus der JI-Richtlinie für den Datenschutz in den Bereichen Polizei und Justiz (Richtlinie (EU) 2016/680).

Fazit: Die Bedeutung des Polizeirechts im Rechtsstaat

Das Polizeirecht nimmt im Rechtsstaat eine besondere Stellung ein, da es die Befugnisse staatlicher Organe zur Einschränkung von Grundrechten regelt und gleichzeitig den Schutz dieser Grundrechte gewährleisten muss. Es steht damit im Spannungsfeld zwischen effektiver Gefahrenabwehr und dem Schutz individueller Freiheitsrechte.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz spielt dabei eine zentrale Rolle und durchzieht das gesamte Polizeirecht als Leitprinzip. Er bestimmt nicht nur die Ermessensausübung durch die Polizei, sondern prägt die rechtlichen Anforderungen an polizeiliche Maßnahmen insgesamt als ein System von Abwägungsentscheidungen.

Die föderale Struktur des Polizeirechts in Deutschland führt zu einer Vielfalt von Regelungen, die jedoch in ihren Grundprinzipien übereinstimmen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Polizeirechts durch Gesetzgebung und Rechtsprechung spiegelt gesellschaftliche Veränderungen und neue Herausforderungen wider.

Für den Bürger ist es wichtig, seine Rechte gegenüber polizeilichen Maßnahmen zu kennen und die Möglichkeiten des Rechtsschutzes zu nutzen. Nur so kann das Gleichgewicht zwischen staatlicher Sicherheitsgewährleistung und individueller Freiheit gewahrt werden, das für einen funktionierenden Rechtsstaat unerlässlich ist.

Vertiefen Sie Ihr Wissen zum Polizeirecht

Möchten Sie mehr über das Polizeirecht erfahren und Ihre Kenntnisse in diesem wichtigen Rechtsgebiet erweitern? Wir bieten Ihnen weiterführende Informationen, Fachliteratur und Beratung zu allen Aspekten des Polizei- und Ordnungsrechts.