Das Pflegerecht umfasst alle rechtlichen Regelungen, die die Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen betreffen. In einer alternden Gesellschaft gewinnt dieses Rechtsgebiet zunehmend an Bedeutung. Ob für Sie selbst oder für Angehörige – das Verständnis der rechtlichen Grundlagen hilft Ihnen, Ansprüche geltend zu machen und die bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Dieser Ratgeber gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die komplexe Welt des Pflegerechts und zeigt auf, welche Leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten Ihnen zustehen.

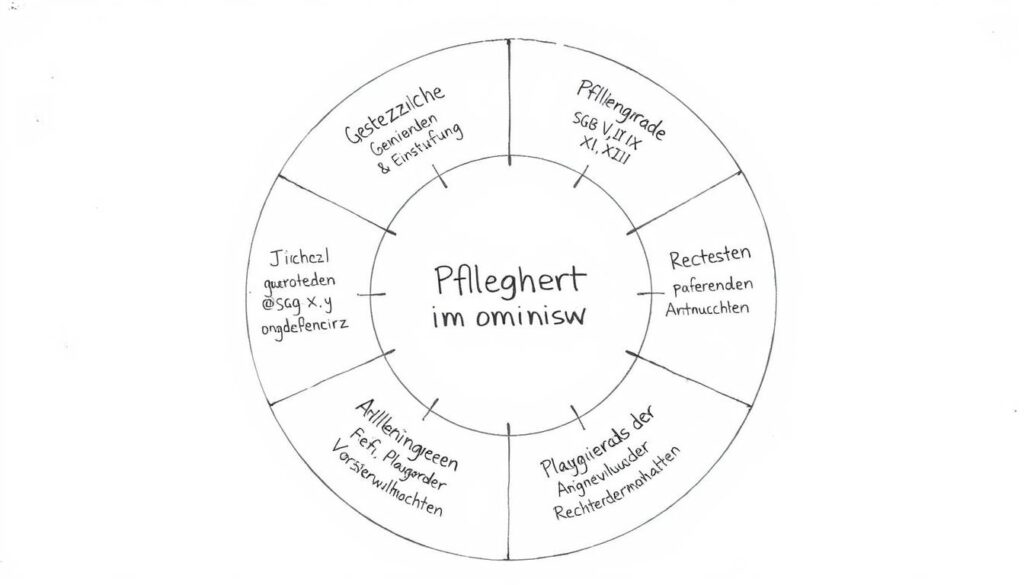

Die gesetzlichen Grundlagen des Pflegerechts

Das Pflegerecht in Deutschland ist nicht in einem einheitlichen Gesetz zusammengefasst, sondern verteilt sich auf verschiedene Sozialgesetzbücher und ergänzende Gesetze. Diese Vielfalt macht es für Betroffene oft schwer, den Überblick zu behalten und ihre Rechte vollumfänglich wahrzunehmen.

Die wichtigsten Sozialgesetzbücher im Pflegerecht

Für das Pflegerecht sind vor allem vier Sozialgesetzbücher von zentraler Bedeutung:

- SGB V: Regelt die gesetzliche Krankenversicherung und medizinische Behandlungspflege

- SGB IX: Befasst sich mit der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

- SGB XI: Enthält die Bestimmungen zur sozialen Pflegeversicherung

- SGB XII: Regelt die Sozialhilfe, einschließlich der „Hilfe zur Pflege“

Das SGB XI bildet dabei das Kernstück des Pflegerechts. Es definiert den Begriff der Pflegebedürftigkeit, regelt die Leistungen der Pflegeversicherung und legt fest, wie die Einstufung in Pflegegrade erfolgt. Seit seiner Einführung 1995 wurde es durch zahlreiche Reformen weiterentwickelt, um den sich ändernden Anforderungen an die Pflege gerecht zu werden.

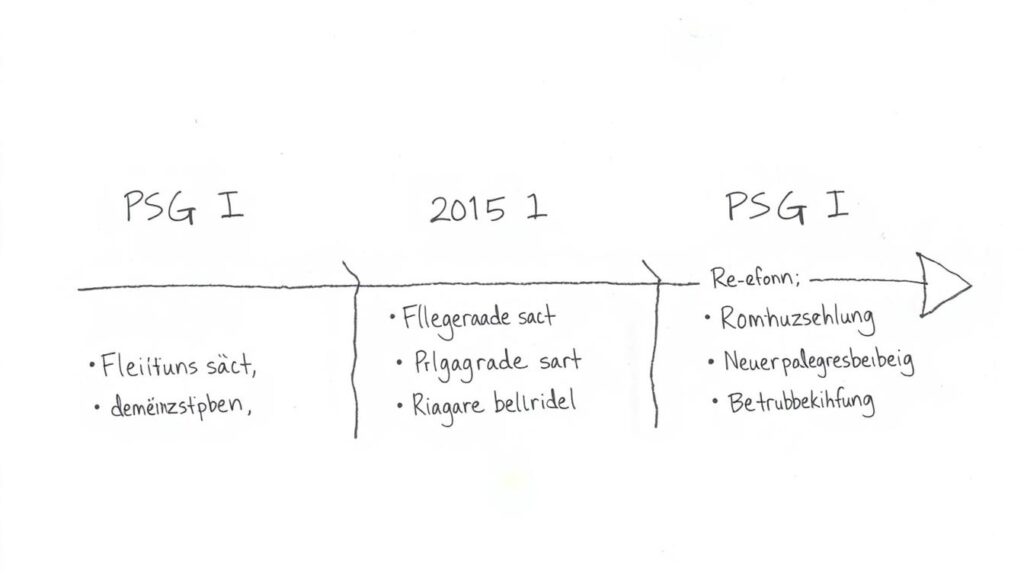

Die Pflegestärkungsgesetze: Meilensteine der Pflegereform

Um die Pflegeversicherung an die gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen, wurden in den letzten Jahren mehrere Pflegestärkungsgesetze verabschiedet. Diese haben das Pflegerecht grundlegend reformiert und neue Leistungsansprüche geschaffen.

Pflegestärkungsgesetz I (PSG I)

Das erste Pflegestärkungsgesetz trat am 1. Januar 2015 in Kraft und brachte folgende Verbesserungen:

- Erhöhung der Leistungssätze für Pflegebedürftige um durchschnittlich vier Prozent

- Ausweitung der Leistungen für Menschen mit Demenz

- Erhöhung des Zuschussprogramms für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen von 2.557 Euro auf 4.000 Euro

- Einführung zusätzlicher Betreuungsangebote in stationären Pflegeeinrichtungen

Pflegestärkungsgesetz II (PSG II)

Das zweite Pflegestärkungsgesetz, gültig seit 2016, brachte die umfassendste Reform der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung:

- Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der körperliche, kognitive und psychische Beeinträchtigungen gleichwertig berücksichtigt

- Ablösung der bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade

- Einführung des Neuen Begutachtungsassessments (NBA) zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit

- Bessere Berücksichtigung von Demenzerkrankungen bei der Einstufung

Pflegestärkungsgesetz III (PSG III)

Das dritte Pflegestärkungsgesetz konzentrierte sich auf die Stärkung der kommunalen Pflegestrukturen:

- Verbesserung der Beratung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen

- Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflegeversorgung

- Maßnahmen zur Bekämpfung von Abrechnungsbetrug

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Pflegekassen und Kommunen

Unsicher bei Ihren Pflegeansprüchen?

Die Pflegegesetze sind komplex und ändern sich regelmäßig. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten, um alle Ihnen zustehenden Leistungen zu erhalten.

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff nach dem Pflegerecht

Die Definition der Pflegebedürftigkeit ist entscheidend für den Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung. Mit dem PSG II wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der alle Facetten von Pflegebedürftigkeit berücksichtigt.

Definition nach § 14 SGB XI

Nach § 14 SGB XI sind Personen pflegebedürftig, die:

- gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen

- deshalb der Hilfe durch andere bedürfen

- körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen nicht selbstständig kompensieren können

- voraussichtlich für mindestens sechs Monate Unterstützung benötigen

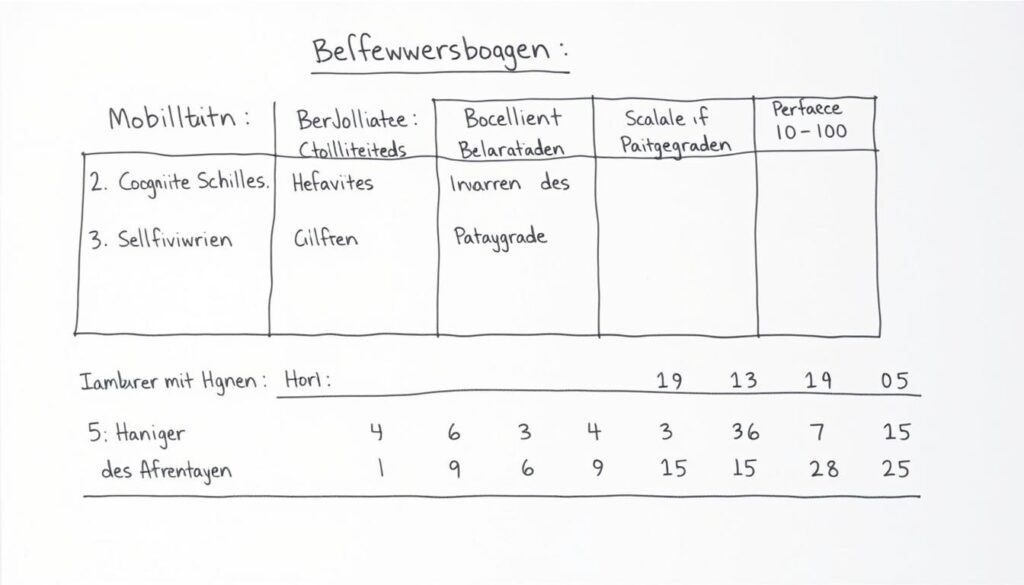

Von Pflegestufen zu Pflegegraden

Bis Ende 2016 wurde die Pflegebedürftigkeit in Pflegestufen (0, 1, 2, 3) eingeteilt. Seit 2017 gibt es fünf Pflegegrade, die den Grad der Selbstständigkeit bzw. der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit widerspiegeln:

| Pflegegrad | Beeinträchtigung der Selbstständigkeit | Punktwert im NBA |

| Pflegegrad 1 | Geringe Beeinträchtigung | 12,5 bis unter 27 Punkte |

| Pflegegrad 2 | Erhebliche Beeinträchtigung | 27 bis unter 47,5 Punkte |

| Pflegegrad 3 | Schwere Beeinträchtigung | 47,5 bis unter 70 Punkte |

| Pflegegrad 4 | Schwerste Beeinträchtigung | 70 bis unter 90 Punkte |

| Pflegegrad 5 | Schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung | 90 bis 100 Punkte |

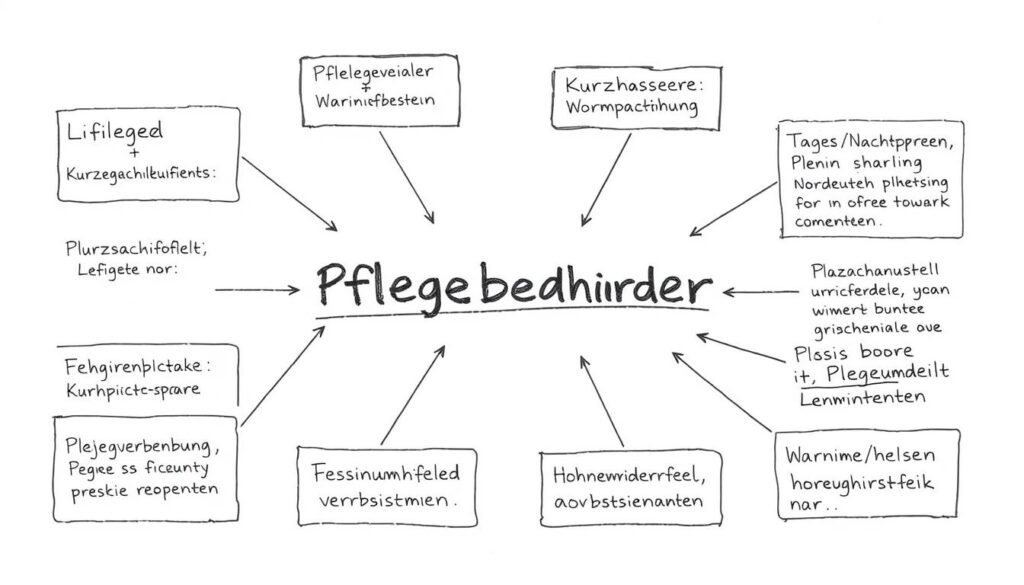

Leistungen der Pflegeversicherung nach dem Pflegerecht

Die Pflegeversicherung bietet verschiedene Leistungen, die je nach Pflegegrad und individueller Situation in Anspruch genommen werden können. Diese Leistungen sollen pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen unterstützen und entlasten.

Pflegegeld und Pflegesachleistungen

Bei häuslicher Pflege haben Pflegebedürftige die Wahl zwischen Pflegegeld und Pflegesachleistungen oder einer Kombination aus beiden:

| Leistungsart | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |

| Pflegegeld (monatlich) | – | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |

| Pflegesachleistungen (monatlich) | – | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |

| Entlastungsbetrag (monatlich) | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |

Stand: 2025

Weitere wichtige Leistungen

- Verhinderungspflege: Bis zu 8 Wochen pro Jahr (Stand 2025) bei Verhinderung der Pflegeperson

- Kurzzeitpflege: Bis zu 8 Wochen pro Jahr in einer stationären Einrichtung

- Tages- und Nachtpflege: Teilstationäre Betreuung zur Entlastung pflegender Angehöriger

- Pflegehilfsmittel: Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel bis zu 42 € monatlich

- Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: Zuschuss bis zu 4.180 € je Maßnahme

- Vollstationäre Pflege: Pauschalbetrag je nach Pflegegrad

Alle Pflegeleistungen optimal nutzen

Viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen kennen nicht alle Leistungen, die ihnen zustehen. Unsere Experten helfen Ihnen, Ihre Ansprüche vollständig auszuschöpfen.

Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz

Für berufstätige Angehörige, die Pflegeaufgaben übernehmen möchten, bieten das Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und das Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) wichtige Möglichkeiten, Beruf und Pflege zu vereinbaren.

Das Pflegezeitgesetz (PflegeZG)

Das Pflegezeitgesetz ermöglicht Arbeitnehmern, sich für die Pflege von Angehörigen von der Arbeit freistellen zu lassen:

- Kurzzeitige Arbeitsverhinderung: Bis zu 10 Arbeitstage bei akutem Pflegefall mit Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld

- Pflegezeit: Bis zu 6 Monate vollständige oder teilweise Freistellung für Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten

- Begleitung in der letzten Lebensphase: Bis zu 3 Monate für die Begleitung eines nahen Angehörigen

Das Familienpflegezeitgesetz (FPfZG)

Das Familienpflegezeitgesetz ergänzt das Pflegezeitgesetz und bietet weitere Möglichkeiten:

- Familienpflegezeit: Reduzierung der Arbeitszeit auf bis zu 15 Wochenstunden für bis zu 24 Monate

- Gehaltsaufstockung: Während der Familienpflegezeit erhält der Arbeitnehmer mehr Gehalt als der reduzierten Arbeitszeit entspricht

- Nachpflegephase: Nach der Pflegephase arbeitet der Arbeitnehmer wieder Vollzeit, erhält aber weiterhin das reduzierte Gehalt, bis der Vorschuss ausgeglichen ist

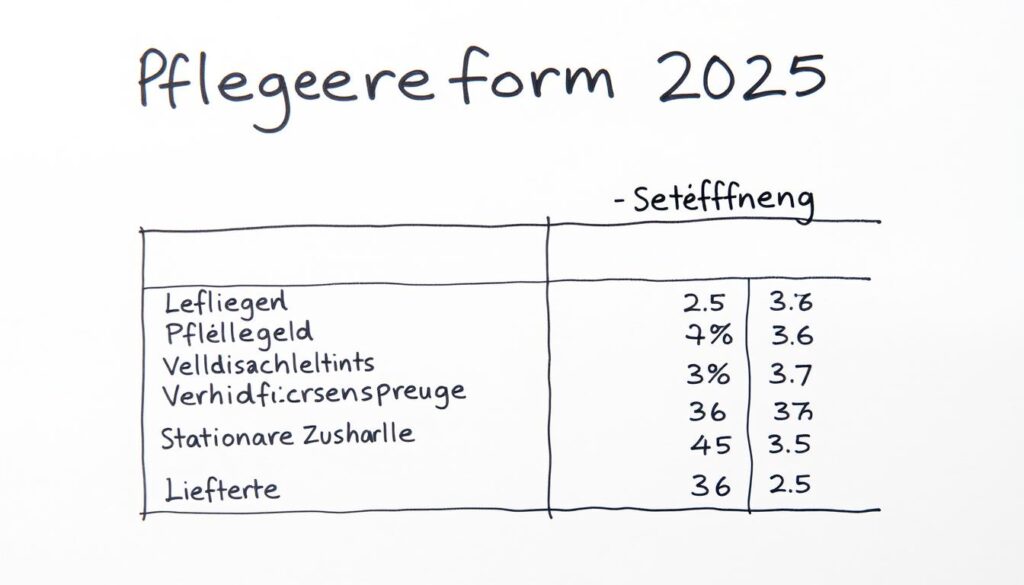

Aktuelle Pflegereform 2025

Die Pflegereform 2025 bringt wichtige Änderungen und Verbesserungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Ziel ist es, die häusliche Pflege zu stärken und die finanzielle Belastung zu reduzieren.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

- Erhöhung des Pflegegeldes: Anstieg um 4,5% für alle Pflegegrade ab 2025

- Erhöhung der Pflegesachleistungen: Anstieg um 4,5% für ambulante Pflegedienste

- Verhinderungspflege: Ausweitung auf bis zu 8 Wochen pro Jahr

- Leistungszuschläge für stationäre Pflege: Beibehaltung der erhöhten Zuschläge aus 2024

- Entlastungsbetrag: Vereinfachte Nutzung und Abrufmöglichkeiten

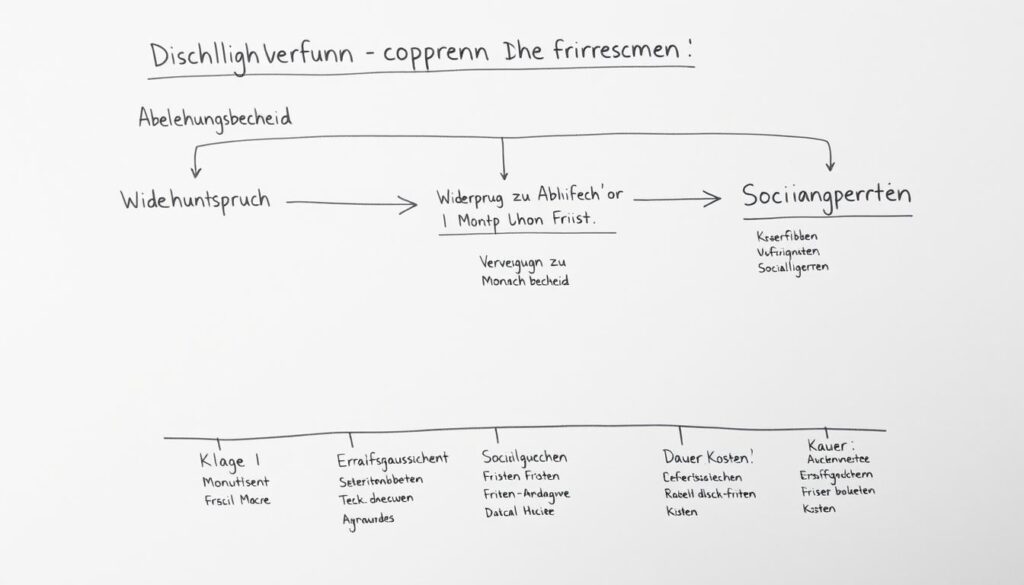

Rechtsdurchsetzung im Pflegerecht

Nicht immer werden Ansprüche im Pflegerecht problemlos anerkannt. In vielen Fällen müssen Betroffene ihre Rechte aktiv durchsetzen. Hier sind die wichtigsten Schritte und Möglichkeiten.

Widerspruchsverfahren bei Ablehnung von Leistungen

Wenn die Pflegekasse einen Antrag auf Leistungen ablehnt oder einen niedrigeren Pflegegrad als erwartet feststellt, können Betroffene Widerspruch einlegen:

- Widerspruchsfrist: Ein Monat nach Zugang des Bescheids

- Form: Schriftlich mit Begründung und Bezug auf das Gutachten

- Zweitmeinung: Möglichkeit, ein eigenes Pflegegutachten einzuholen

- Erfolgsaussichten: Etwa 40% aller Widersprüche sind erfolgreich

Klage vor dem Sozialgericht

Wird der Widerspruch abgelehnt, bleibt der Weg zum Sozialgericht:

- Klagefrist: Ein Monat nach Zugang des Widerspruchsbescheids

- Kosten: Für Versicherte in der ersten Instanz kostenfrei

- Dauer: Durchschnittlich 12-18 Monate

- Rechtsbeistand: Anwaltliche Vertretung empfehlenswert, aber nicht zwingend

Wichtige Gerichtsurteile im Pflegerecht

Einige wegweisende Urteile haben das Pflegerecht in den letzten Jahren geprägt:

- BSG, Urteil vom 30.09.2015 (B 3 P 3/14 R): Anerkennung von Kommunikationsproblemen bei der Pflegeeinstufung

- BSG, Urteil vom 18.03.2014 (B 1 KR 19/13 R): Abgrenzung zwischen Behandlungspflege und Grundpflege

- LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 27.06.2016 (L 2 SO 1273/16): Anspruch auf Sozialhilfe trotz vermögendem Ehepartner

Probleme mit der Pflegekasse?

Bei Ablehnung von Leistungen oder zu niedriger Einstufung helfen unsere Experten bei Widerspruch und Durchsetzung Ihrer Rechte.

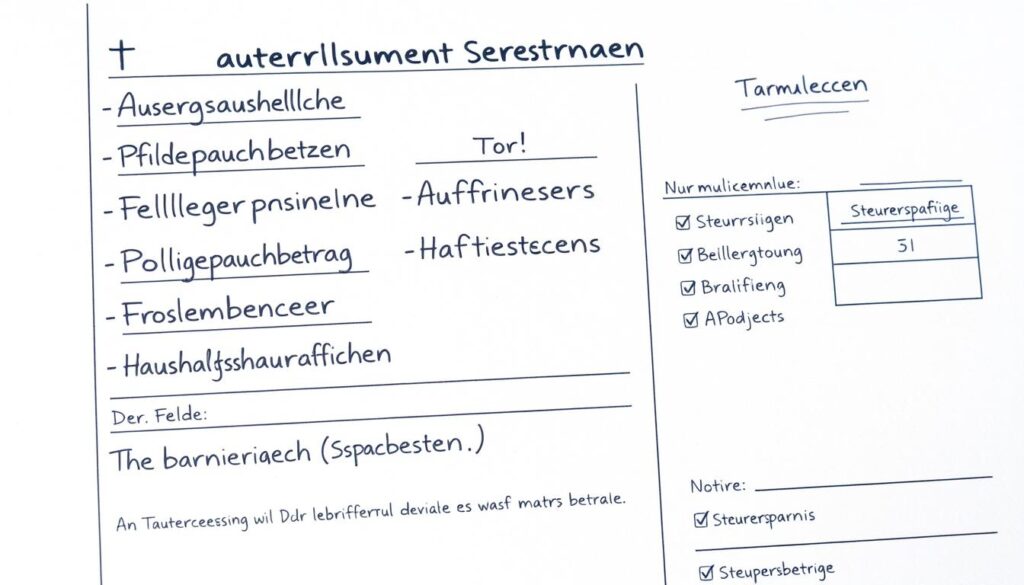

Pflegerecht und Steuervorteile

Die finanzielle Belastung durch Pflegekosten kann durch steuerliche Vergünstigungen gemindert werden. Sowohl Pflegebedürftige als auch pflegende Angehörige können verschiedene steuerliche Vorteile nutzen.

Steuerliche Absetzbarkeit von Pflegekosten

Pflegekosten können als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden:

- Selbst getragene Pflegekosten: Abzüglich zumutbarer Eigenbelastung (abhängig vom Einkommen)

- Pflegepauschbetrag: Für unentgeltlich pflegende Angehörige je nach Pflegegrad zwischen 600 und 1.800 Euro

- Haushaltsnahe Dienstleistungen: 20% der Kosten, maximal 4.000 Euro pro Jahr

- Pflege-Bahr: Staatlich geförderte private Pflegezusatzversicherung mit jährlich 60 Euro Zuschuss

Steuervorteile für pflegende Angehörige

Wer Angehörige pflegt, kann folgende steuerliche Vorteile nutzen:

- Pflegepauschbetrag: Ohne Einzelnachweis der Kosten

- Fahrtkosten: Für Fahrten zum Pflegebedürftigen (0,30 Euro pro Kilometer)

- Pflegebedingte Wohnungsanpassung: Als außergewöhnliche Belastung

- Rentenbeiträge: Pflegende erwerben unter bestimmten Voraussetzungen Rentenansprüche

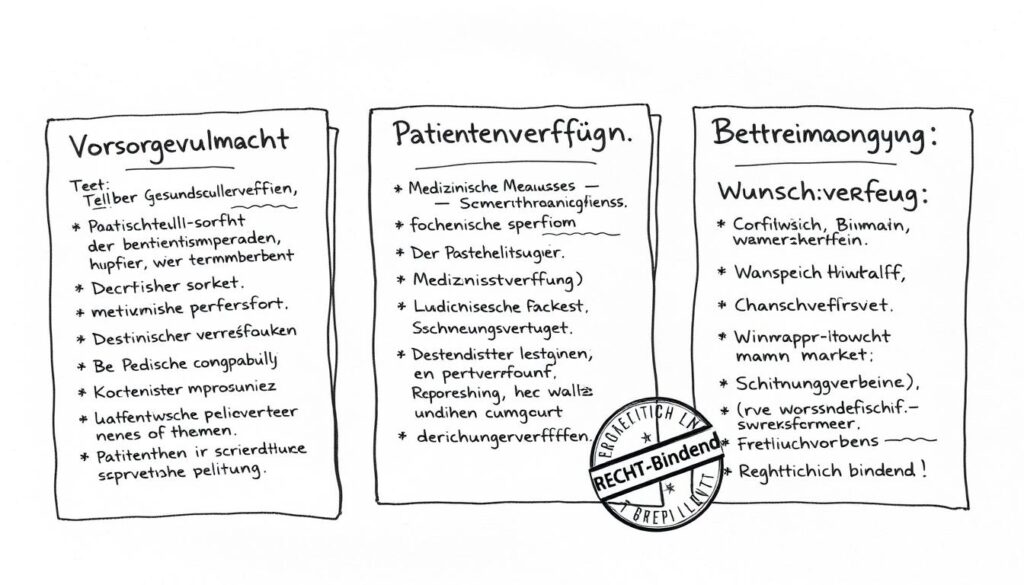

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung im Pflegerecht

Für den Fall, dass man selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist, sind Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung wichtige Instrumente im Pflegerecht. Sie stellen sicher, dass der eigene Wille auch dann respektiert wird, wenn man ihn nicht mehr selbst äußern kann.

Die Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie eine Person Ihres Vertrauens, in Ihrem Namen zu handeln:

- Umfang: Kann Gesundheitssorge, Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten und mehr umfassen

- Form: Schriftlich, bei Immobilien oder Bankgeschäften notarielle Beglaubigung empfehlenswert

- Wirksamkeit: Tritt nur ein, wenn Sie selbst nicht mehr entscheidungsfähig sind

- Registrierung: Kann im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert werden

Die Patientenverfügung

In einer Patientenverfügung legen Sie fest, welche medizinischen Maßnahmen Sie in bestimmten Situationen wünschen oder ablehnen:

- Inhalt: Festlegungen zu lebensverlängernden Maßnahmen, künstlicher Ernährung, Schmerztherapie etc.

- Form: Schriftlich, möglichst konkret und detailliert

- Aktualisierung: Regelmäßige Überprüfung und Bestätigung empfehlenswert

- Verbindlichkeit: Für Ärzte rechtlich bindend, wenn sie auf die konkrete Situation zutrifft

Die Betreuungsverfügung

Falls keine Vorsorgevollmacht vorliegt, wird vom Gericht ein Betreuer bestellt. Mit einer Betreuungsverfügung können Sie Einfluss darauf nehmen, wer zum Betreuer bestellt wird:

- Personenvorschlag: Wunschbetreuer benennen oder unerwünschte Personen ausschließen

- Wünsche zur Betreuung: Vorgaben für den Betreuer festlegen

- Form: Schriftlich, keine notarielle Beglaubigung erforderlich

- Registrierung: Kann ebenfalls im Zentralen Vorsorgeregister eingetragen werden

Vorsorge für den Pflegefall treffen

Lassen Sie sich bei der Erstellung rechtssicherer Vorsorgedokumente von unseren Experten unterstützen.

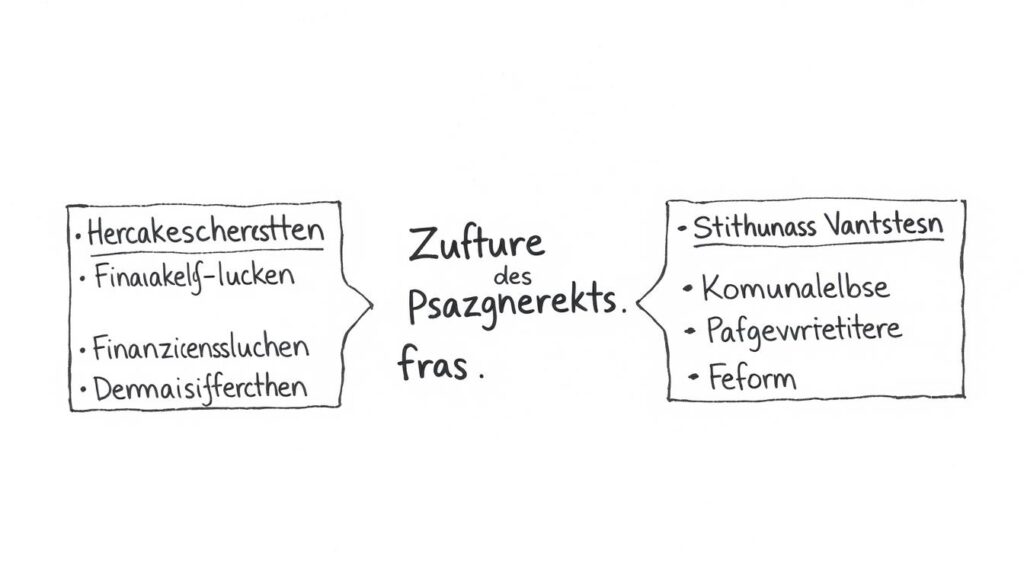

Herausforderungen und Zukunft des Pflegerechts

Das Pflegerecht steht vor großen Herausforderungen, die durch den demografischen Wandel und die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen verstärkt werden. Gleichzeitig bieten neue Ansätze und Reformen Chancen für eine bessere Pflegeversorgung.

Aktuelle Herausforderungen

- Fachkräftemangel: Bis 2030 werden in Deutschland voraussichtlich 500.000 Pflegekräfte fehlen

- Finanzierung: Steigende Kosten bei begrenzten Mitteln der Pflegeversicherung

- Digitalisierung: Integration digitaler Lösungen in die Pflegeversorgung

- Vereinbarkeit von Beruf und Pflege: Trotz gesetzlicher Regelungen oft schwierig umzusetzen

Entwicklungsperspektiven

Für die Zukunft des Pflegerechts zeichnen sich folgende Entwicklungen ab:

- Stärkung der häuslichen Pflege: Weitere Verbesserungen bei Leistungen und Unterstützungsangeboten

- Digitale Pflegeanwendungen: Rechtliche Rahmenbedingungen für Telemedizin und digitale Pflegehilfsmittel

- Kommunale Pflegestrukturen: Ausbau lokaler Beratungs- und Unterstützungsangebote

- Pflegeversicherung: Diskussion über Weiterentwicklung zu einer Vollversicherung

Fazit: Die Bedeutung des Pflegerechts für Betroffene

Das Pflegerecht bildet die rechtliche Grundlage für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen und ist damit von zentraler Bedeutung für Betroffene und ihre Angehörigen. Es regelt nicht nur die finanziellen Leistungen der Pflegeversicherung, sondern auch die Qualitätsstandards in der Pflege und die Vereinbarkeit von Beruf und Pflegeaufgaben.

Die Komplexität des Pflegerechts macht es für viele Betroffene schwierig, ihre Ansprüche vollständig zu kennen und durchzusetzen. Eine frühzeitige Information und Beratung ist daher unerlässlich, um alle Unterstützungsmöglichkeiten optimal zu nutzen. Besonders wichtig ist auch die Vorsorge durch entsprechende Vollmachten und Verfügungen, um im Pflegefall nach den eigenen Wünschen versorgt zu werden.

Mit den kontinuierlichen Reformen und Weiterentwicklungen im Pflegerecht reagiert der Gesetzgeber auf die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft. Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bleibt es wichtig, sich regelmäßig über Änderungen zu informieren und ihre Rechte aktiv wahrzunehmen.

Individuelle Beratung zum Pflegerecht

Jede Pflegesituation ist einzigartig. Unsere Experten beraten Sie zu Ihren persönlichen Ansprüchen und Möglichkeiten im Pflegerecht.

Häufige Fragen zum Pflegerecht

Welche Gesetze sind im Pflegerecht besonders wichtig?

Im Pflegerecht sind vor allem die Sozialgesetzbücher V (Krankenversicherung), IX (Rehabilitation), XI (Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe) relevant. Hinzu kommen das Pflegezeitgesetz, das Familienpflegezeitgesetz und die Pflegestärkungsgesetze, die in den letzten Jahren wichtige Reformen gebracht haben.

Wie wird der Pflegegrad festgestellt?

Der Pflegegrad wird durch den Medizinischen Dienst (MD) oder bei Privatversicherten durch MEDICPROOF im Rahmen einer Begutachtung festgestellt. Dabei wird anhand des Neuen Begutachtungsassessments (NBA) die Selbstständigkeit in sechs Lebensbereichen bewertet. Je nach Punktzahl erfolgt die Einstufung in einen der fünf Pflegegrade.

Was kann ich tun, wenn ich mit dem festgestellten Pflegegrad nicht einverstanden bin?

Sie können innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids schriftlich Widerspruch bei der Pflegekasse einlegen. Begründen Sie Ihren Widerspruch möglichst konkret und beziehen Sie sich auf das Gutachten. Hilfreich kann auch ein ärztliches Attest sein, das Ihre Einschränkungen dokumentiert. Wird der Widerspruch abgelehnt, können Sie innerhalb eines Monats Klage beim Sozialgericht erheben.

Welche Leistungen stehen mir bei häuslicher Pflege zu?

Bei häuslicher Pflege haben Sie je nach Pflegegrad Anspruch auf Pflegegeld (wenn Angehörige pflegen), Pflegesachleistungen (für professionelle Pflegedienste) oder eine Kombination aus beiden. Zusätzlich stehen Ihnen der Entlastungsbetrag (131 Euro monatlich), Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Tages- und Nachtpflege, Pflegehilfsmittel und Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen zu.

Wie kann ich Beruf und Pflege vereinbaren?

Das Pflegezeitgesetz ermöglicht eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung von bis zu 10 Tagen sowie eine Pflegezeit von bis zu 6 Monaten. Das Familienpflegezeitgesetz bietet die Möglichkeit, die Arbeitszeit für bis zu 24 Monate auf bis zu 15 Wochenstunden zu reduzieren. Während der Familienpflegezeit erhalten Sie eine Gehaltsaufstockung, die Sie später zurückzahlen. Für die finanzielle Absicherung während dieser Zeit können Sie ein zinsloses Darlehen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen.