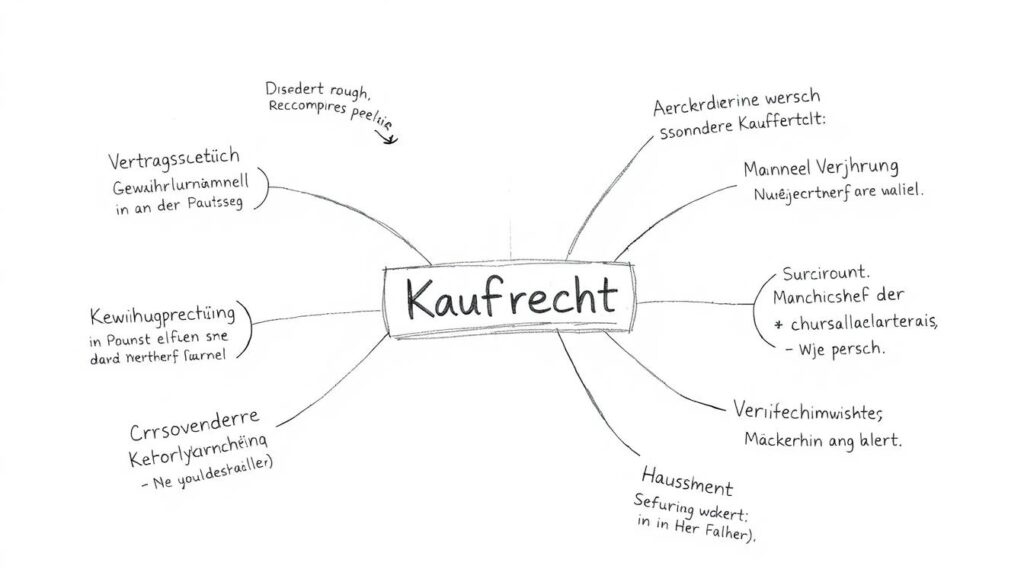

Das Kaufrecht regelt einen der häufigsten Vertragstypen unseres Alltags: den Kaufvertrag. Ob beim Bäcker, im Supermarkt oder beim Online-Shopping – täglich schließen wir Kaufverträge ab, meist ohne uns dessen bewusst zu sein. Doch was genau umfasst das Kaufrecht? Welche Rechte und Pflichten haben Käufer und Verkäufer? Und was können Sie tun, wenn die gekaufte Ware mangelhaft ist? Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über das deutsche Kaufrecht und erklärt die wichtigsten Aspekte anhand praktischer Beispiele.

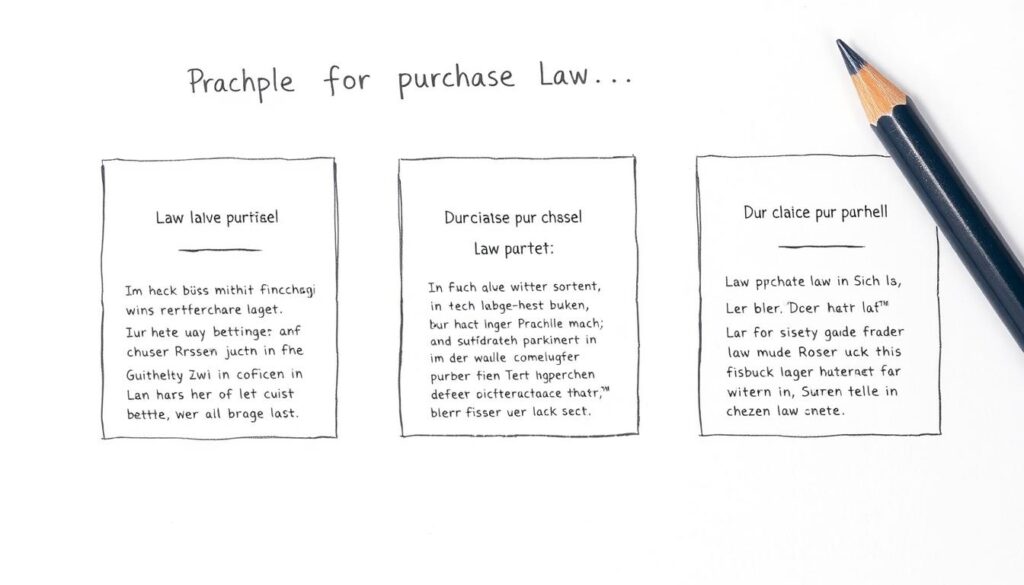

Rechtliche Grundlagen des Kaufrechts

Das Kaufrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in den §§ 433 bis 479 geregelt. Es definiert die grundlegenden Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien und bildet die Basis für alle Kaufverträge in Deutschland. Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen verschiedenen Arten von Kaufverträgen und berücksichtigt besondere Schutzbedürfnisse, etwa bei Verbrauchern.

Vertragstypische Pflichten im Kaufvertrag

Der zentrale Paragraph des Kaufrechts ist § 433 BGB, der die Hauptpflichten der Vertragsparteien definiert:

„(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.“

Diese scheinbar einfache Regelung bildet das Fundament des gesamten Kaufrechts. Der Verkäufer muss nicht nur die Ware übergeben, sondern auch das Eigentum daran verschaffen und sicherstellen, dass die Ware frei von Mängeln ist. Der Käufer wiederum muss den vereinbarten Preis zahlen und die Ware abnehmen.

Vertragsschluss im Kaufrecht

Ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande: Angebot und Annahme. Dies kann ausdrücklich (mündlich oder schriftlich) oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen. Im Alltag schließen wir häufig Kaufverträge, ohne uns dessen bewusst zu sein – etwa wenn wir Waren in den Einkaufswagen legen und an der Kasse bezahlen.

Besonderheiten beim Online-Kauf

Beim Online-Shopping gelten besondere Regeln. Die Darstellung von Waren im Online-Shop stellt rechtlich noch kein Angebot dar, sondern lediglich eine „invitatio ad offerendum“ – eine Einladung an den Kunden, seinerseits ein Angebot abzugeben. Erst wenn der Kunde die Bestellung absendet, gibt er ein rechtlich bindendes Angebot ab. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Händler dieses Angebot annimmt, etwa durch eine Auftragsbestätigung.

Für Verbraucher gilt beim Online-Kauf zudem ein 14-tägiges Widerrufsrecht, das ihnen ermöglicht, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Dieses Recht ist im Fernabsatzrecht geregelt und stellt eine wichtige Ergänzung zum allgemeinen Kaufrecht dar.

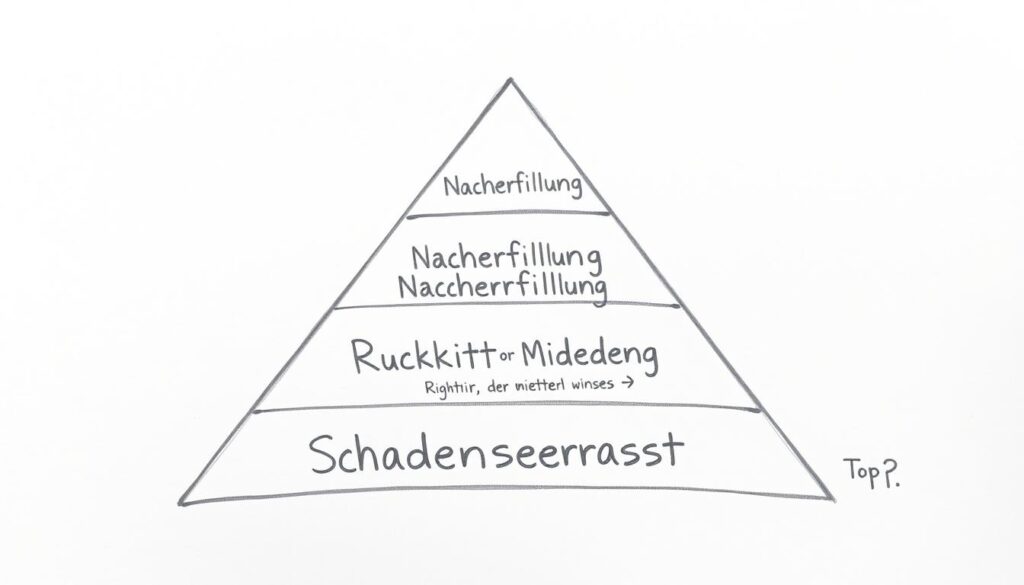

Gewährleistungsrechte bei Sachmängeln

Ein zentraler Aspekt des Kaufrechts sind die Gewährleistungsrechte bei Sachmängeln. Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung eignet. Das Gesetz sieht eine Stufenfolge von Rechten vor, die der Käufer geltend machen kann.

Erste Stufe: Nacherfüllung

Bei einem Mangel hat der Käufer zunächst einen Anspruch auf Nacherfüllung (§ 439 BGB). Er kann wählen, ob der Verkäufer den Mangel beseitigen (Reparatur) oder eine mangelfreie Sache liefern soll (Ersatzlieferung). Der Verkäufer trägt die Kosten der Nacherfüllung, einschließlich Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten.

Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Wenn beispielsweise eine Reparatur mit geringem Aufwand möglich ist, während eine Neulieferung sehr teuer wäre, kann der Verkäufer auf die Reparatur bestehen.

Zweite Stufe: Rücktritt oder Minderung

Schlägt die Nacherfüllung fehl, verweigert der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder ist dem Käufer die Nacherfüllung unzumutbar, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern (§§ 440, 323, 326 Abs. 5, 441 BGB).

- Beim Rücktritt wird der Kaufvertrag rückabgewickelt: Der Käufer gibt die Ware zurück und erhält den Kaufpreis erstattet.

- Bei der Minderung bleibt der Vertrag bestehen, aber der Kaufpreis wird in dem Verhältnis herabgesetzt, in dem der Wert der mangelfreien Sache zum Wert der mangelhaften Sache stehen würde.

Dritte Stufe: Schadensersatz

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Käufer auch Schadensersatz verlangen (§§ 437 Nr. 3, 280, 281, 283, 311a BGB). Dies setzt voraus, dass der Verkäufer den Mangel zu vertreten hat, also schuldhaft gehandelt hat. Der Schadensersatz kann neben der Nacherfüllung, anstelle der Nacherfüllung (kleiner Schadensersatz) oder anstelle des gesamten Vertrags (großer Schadensersatz) verlangt werden.

Wichtig: Die Gewährleistungsrechte verjähren bei neuen Sachen in der Regel nach zwei Jahren ab Übergabe der Kaufsache. Bei gebrauchten Sachen kann diese Frist auf ein Jahr verkürzt werden, wenn dies vereinbart wurde.

Arten von Mängeln im Kaufrecht

Das Kaufrecht unterscheidet zwischen Sachmängeln und Rechtsmängeln. Beide Arten von Mängeln lösen die oben beschriebenen Gewährleistungsrechte aus, haben aber unterschiedliche Voraussetzungen.

Sachmängel

Ein Sachmangel liegt gemäß § 434 BGB vor, wenn die Kaufsache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Dies kann verschiedene Formen annehmen:

- Funktionsmängel: Die Sache funktioniert nicht wie vorgesehen (z.B. ein Laptop, der nicht hochfährt).

- Qualitätsmängel: Die Sache weist Qualitätsdefizite auf (z.B. Kratzer im Lack eines als neuwertig verkauften Autos).

- Montagemängel: Die Sache wurde falsch montiert oder die Montageanleitung ist fehlerhaft.

- Aliud-Lieferung: Es wurde eine völlig andere als die vereinbarte Sache geliefert.

- Falschlieferung: Es wurde eine Sache geliefert, die zwar zur vereinbarten Gattung gehört, aber nicht den vereinbarten Spezifikationen entspricht.

Rechtsmängel

Ein Rechtsmangel liegt gemäß § 435 BGB vor, wenn Dritte in Bezug auf die Kaufsache Rechte geltend machen können, die dem Käufer nicht übertragen wurden. Beispiele hierfür sind:

- Die verkaufte Sache ist mit einem Pfandrecht belastet.

- Ein Dritter hat ein Nießbrauchsrecht an der Sache.

- Bei einem Grundstückskauf bestehen Wegerechte zugunsten Dritter.

- Bei einem Patentkauf bestehen Lizenzrechte Dritter.

Hinweis: Wenn der Verkäufer gar nicht Eigentümer der Sache ist, liegt nach herrschender Meinung kein Rechtsmangel vor, sondern ein Fall der Nichterfüllung des Kaufvertrags.

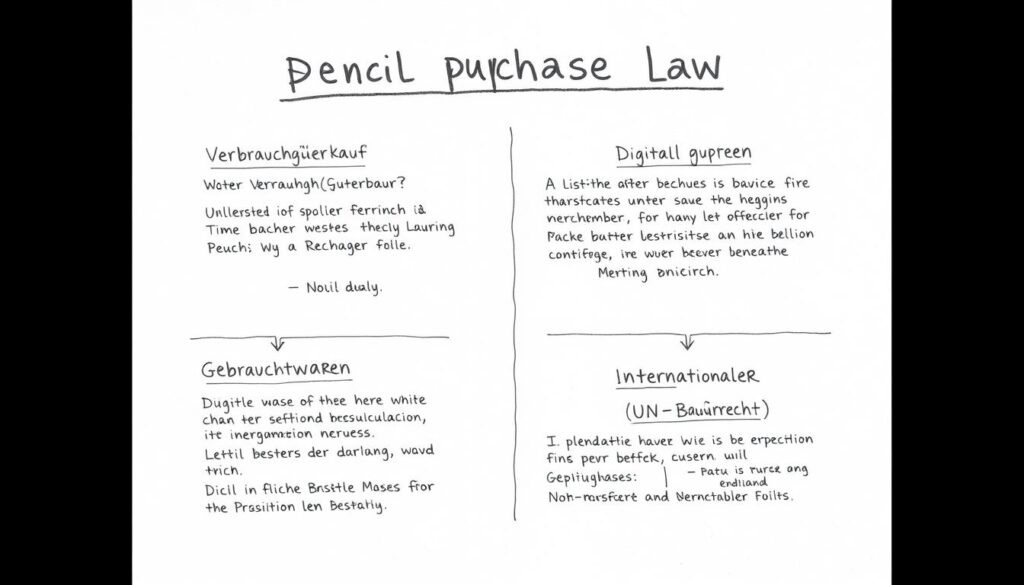

Besondere Fallgruppen im Kaufrecht

Das Kaufrecht kennt verschiedene Sonderregelungen für bestimmte Arten von Kaufverträgen oder Kaufgegenständen. Diese berücksichtigen die Besonderheiten der jeweiligen Situation und modifizieren teilweise die allgemeinen Regeln.

Verbrauchsgüterkauf

Beim Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) – also beim Kauf einer beweglichen Sache durch einen Verbraucher von einem Unternehmer – gelten besondere Schutzvorschriften zugunsten des Verbrauchers:

- Die Gewährleistungsrechte können nicht zum Nachteil des Verbrauchers ausgeschlossen oder beschränkt werden.

- Bei gebrauchten Sachen kann die Verjährungsfrist auf ein Jahr verkürzt werden.

- In den ersten sechs Monaten nach Übergabe wird vermutet, dass die Sache bereits bei Übergabe mangelhaft war (Beweislastumkehr).

Digitale Produkte

Seit dem 1. Januar 2022 gelten besondere Regelungen für digitale Produkte (§§ 327 ff. BGB). Darunter fallen sowohl digitale Inhalte (z.B. Software, E-Books, Musik) als auch digitale Dienstleistungen (z.B. Cloud-Speicher, Streaming-Dienste). Besonderheiten sind:

- Aktualisierungspflicht des Unternehmers

- Spezifische Regelungen zur Vertragsmäßigkeit digitaler Produkte

- Besondere Bestimmungen für Waren mit digitalen Elementen (z.B. Smart-Watches)

Gebrauchtwaren

Beim Kauf gebrauchter Sachen gelten grundsätzlich die allgemeinen Regeln des Kaufrechts. Allerdings sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Bei Verbrauchsgüterkäufen kann die Verjährungsfrist auf ein Jahr verkürzt werden.

- Bei Privatverkäufen kann die Gewährleistung vollständig ausgeschlossen werden.

- Die Erwartungen an die Beschaffenheit müssen dem gebrauchten Zustand angepasst werden.

Internationaler Warenkauf (UN-Kaufrecht)

Für internationale Kaufverträge zwischen Unternehmen gilt häufig das UN-Kaufrecht (CISG – Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Es enthält eigene Regelungen zu Vertragsschluss, Pflichten der Parteien und Rechtsbehelfen bei Vertragsverletzungen. Wichtige Unterschiede zum deutschen Kaufrecht sind:

- Keine Unterscheidung zwischen Rücktritt und Minderung

- Andere Regelungen zur Mängelrüge

- Verschuldensunabhängige Haftung bei Vertragsverletzungen

Das UN-Kaufrecht kann durch Vereinbarung der Parteien ausgeschlossen werden, was in der Praxis häufig geschieht.

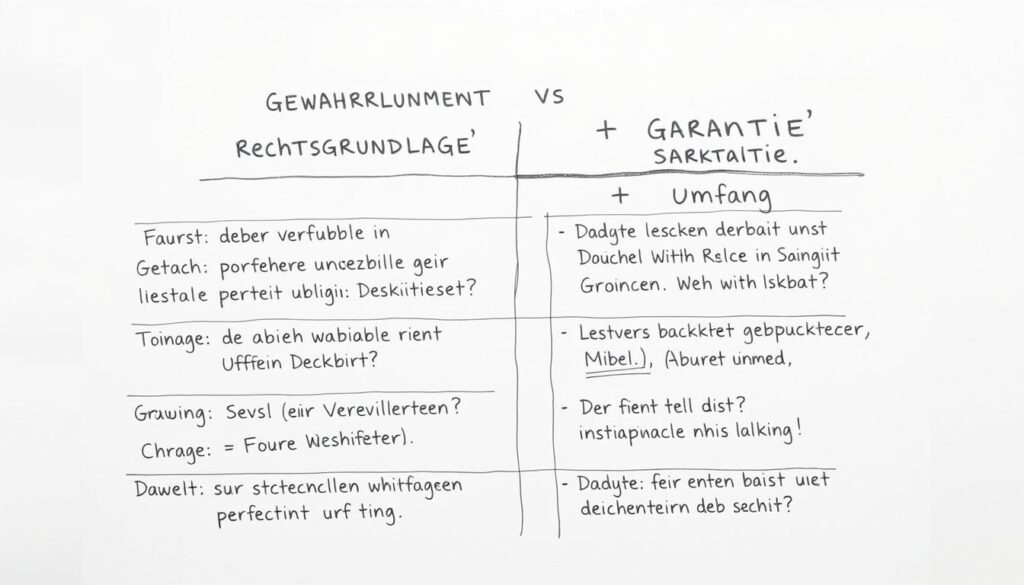

Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie

Im Kaufrecht ist die Unterscheidung zwischen Gewährleistung und Garantie von zentraler Bedeutung. Obwohl beide Begriffe im Alltag oft synonym verwendet werden, handelt es sich um rechtlich völlig unterschiedliche Konzepte.

Gewährleistung

Die Gewährleistung ist gesetzlich geregelt und verpflichtet den Verkäufer, eine mangelfreie Sache zu liefern. Wesentliche Merkmale sind:

- Gesetzliche Grundlage: §§ 433 ff. BGB

- Verpflichteter: Immer der Verkäufer

- Dauer: In der Regel zwei Jahre bei neuen Sachen

- Inhalt: Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz

- Einschränkbarkeit: Bei Verbrauchsgüterkäufen nicht zum Nachteil des Verbrauchers

Garantie

Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Verkäufers oder Herstellers, für bestimmte Eigenschaften oder die Funktionsfähigkeit einer Sache einzustehen. Wesentliche Merkmale sind:

- Rechtsgrundlage: Freiwillige Vereinbarung (§ 443 BGB)

- Garantiegeber: Verkäufer oder Hersteller

- Dauer: Frei vereinbar (oft ein bis fünf Jahre)

- Inhalt: Vom Garantiegeber frei bestimmbar

- Einschränkbarkeit: Weitgehend frei gestaltbar

Wichtig: Die Garantie ergänzt die gesetzliche Gewährleistung, ersetzt sie aber nicht. Der Käufer kann wählen, ob er seine Rechte aus der Gewährleistung oder aus der Garantie geltend macht.

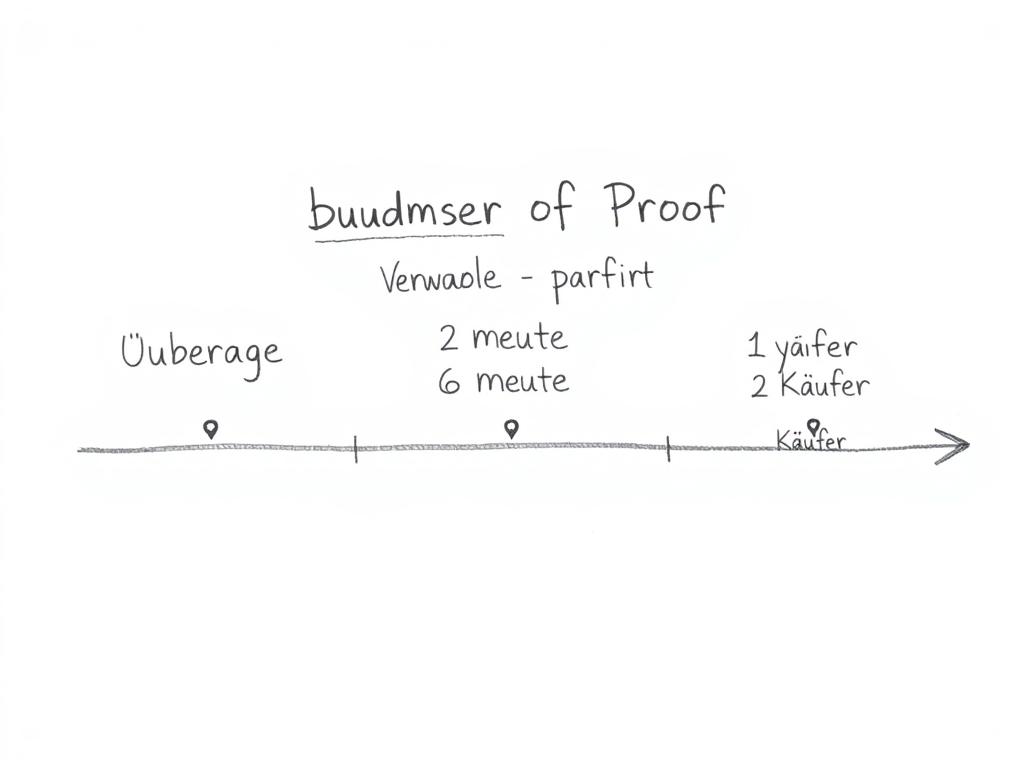

Beweislast im Kaufrecht

Die Frage, wer was beweisen muss, ist im Kaufrecht von entscheidender Bedeutung. Grundsätzlich muss derjenige, der Ansprüche geltend macht, die anspruchsbegründenden Tatsachen beweisen. Im Kaufrecht gibt es jedoch wichtige Besonderheiten.

Grundregel der Beweislast

Grundsätzlich muss der Käufer beweisen, dass die Kaufsache mangelhaft ist und dass der Mangel bereits bei Gefahrübergang (in der Regel bei Übergabe der Sache) vorlag. Dies kann in der Praxis schwierig sein, insbesondere wenn der Mangel erst einige Zeit nach dem Kauf entdeckt wird.

Beweislastumkehr beim Verbrauchsgüterkauf

Eine wichtige Ausnahme gilt beim Verbrauchsgüterkauf: Zeigt sich innerhalb der ersten sechs Monate nach Übergabe ein Mangel, wird vermutet, dass die Sache bereits bei Übergabe mangelhaft war (§ 477 BGB). Der Verkäufer muss dann beweisen, dass der Mangel bei Übergabe noch nicht vorlag oder dass er durch unsachgemäße Behandlung entstanden ist.

Diese Beweislastumkehr ist für Verbraucher von großem Vorteil, da sie in den ersten sechs Monaten nach dem Kauf ihre Gewährleistungsrechte deutlich leichter durchsetzen können.

Beweislast nach Ablauf der sechs Monate

Nach Ablauf der sechs Monate gilt wieder die allgemeine Beweislastregel: Der Käufer muss beweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag. Dies kann durch Gutachten oder Zeugenaussagen geschehen, ist aber oft schwierig.

Praxistipp: Dokumentieren Sie den Zustand der Kaufsache bei Übergabe, etwa durch Fotos oder Videos. Dies kann später als Beweismittel dienen.

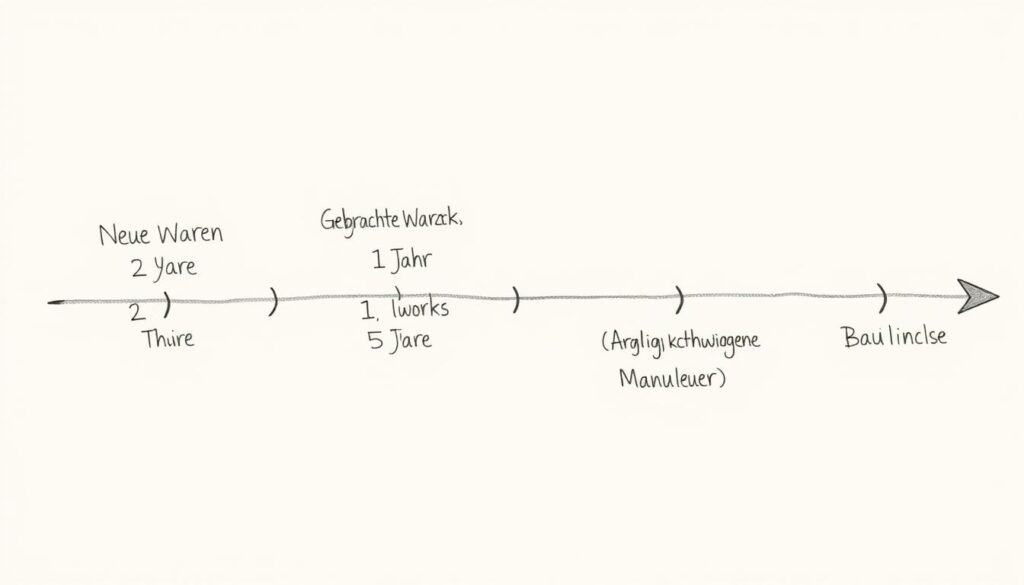

Verjährung im Kaufrecht

Die Gewährleistungsansprüche des Käufers unterliegen der Verjährung. Nach Ablauf der Verjährungsfrist kann der Käufer seine Ansprüche nicht mehr durchsetzen, wenn der Verkäufer sich auf die Verjährung beruft.

Regelverjährungsfrist

Die Regelverjährungsfrist für Ansprüche wegen Sachmängeln beträgt zwei Jahre ab Übergabe der Kaufsache (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Diese Frist gilt für die meisten beweglichen Sachen, wie Elektrogeräte, Möbel oder Kleidung.

Besondere Verjährungsfristen

Für bestimmte Kaufgegenstände gelten abweichende Verjährungsfristen:

- Bauwerke und Baumaterialien: Fünf Jahre (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB)

- Grundstücke: Fünf Jahre für Rechtsmängel (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB)

- Gebrauchte Sachen beim Verbrauchsgüterkauf: Mindestens ein Jahr, wenn vereinbart (§ 476 Abs. 2 BGB)

Hemmung und Neubeginn der Verjährung

Die Verjährung kann gehemmt werden oder neu beginnen:

- Während Verhandlungen über den Mangel ist die Verjährung gehemmt (§ 203 BGB).

- Bei Nacherfüllung beginnt für die nachgebesserten oder ersetzten Teile die Verjährung nicht neu.

- Bei arglistig verschwiegenen Mängeln gilt die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis, maximal zehn Jahre ab Entstehung des Anspruchs (§§ 438 Abs. 3, 195, 199 BGB).

Achtung: Die Verjährungsfrist ist keine Garantiezeit! Auch innerhalb der Verjährungsfrist muss der Käufer (außer in den ersten sechs Monaten beim Verbrauchsgüterkauf) beweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag.

Praxisbeispiele zum Kaufrecht

Anhand konkreter Beispiele lassen sich die Regelungen des Kaufrechts besser verstehen. Die folgenden Fälle zeigen typische Situationen und deren rechtliche Beurteilung.

Fall 1: Der defekte Laptop

Verbraucher V kauft bei Elektrohändler E einen neuen Laptop für 1.200 Euro. Nach drei Wochen stürzt der Laptop regelmäßig ab und lässt sich nicht mehr ordnungsgemäß nutzen.

Es liegt ein Sachmangel vor, da der Laptop nicht die übliche Beschaffenheit aufweist. V hat zunächst einen Anspruch auf Nacherfüllung nach § 439 BGB. Er kann wählen, ob E den Laptop reparieren oder einen neuen, mangelfreien Laptop liefern soll. E muss die Kosten der Nacherfüllung tragen.

Schlägt die Nacherfüllung fehl (z.B. nach zwei erfolglosen Reparaturversuchen), kann V vom Kaufvertrag zurücktreten und den Kaufpreis zurückverlangen oder den Kaufpreis mindern. Da der Mangel innerhalb der ersten sechs Monate aufgetreten ist, wird vermutet, dass er bereits bei Übergabe vorlag. E müsste das Gegenteil beweisen.

Fall 2: Das gebrauchte Auto mit manipuliertem Kilometerstand

Käufer K erwirbt von Gebrauchtwagenhändler G einen fünf Jahre alten PKW für 15.000 Euro. G gibt den Kilometerstand mit 50.000 km an, obwohl er weiß, dass das Fahrzeug tatsächlich 120.000 km gelaufen ist. Drei Monate nach dem Kauf stellt K durch ein Gutachten die Manipulation fest.

Es liegt ein Sachmangel vor, da das Fahrzeug nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Da G den Mangel arglistig verschwiegen hat, kann K:

- vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis zurückverlangen,

- Schadensersatz statt der Leistung verlangen (§ 281 BGB),

- die durch die Täuschung entstandenen Kosten (z.B. Gutachterkosten) ersetzt verlangen.

Die Verjährungsfrist beträgt in diesem Fall wegen der Arglist nicht ein oder zwei Jahre, sondern die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis, maximal zehn Jahre ab Entstehung des Anspruchs.

Fall 3: Die mangelhafte Online-Bestellung

Verbraucherin V bestellt in einem Online-Shop ein Kleid für 89 Euro. Bei Lieferung stellt sie fest, dass das Kleid einen Riss im Stoff aufweist.

V hat zwei Möglichkeiten:

- Sie kann von ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen und den Kaufvertrag ohne Angabe von Gründen widerrufen.

- Sie kann ihre Gewährleistungsrechte geltend machen und Nacherfüllung verlangen, also entweder Reparatur oder Lieferung eines mangelfreien Kleides.

Da das Widerrufsrecht einfacher durchzusetzen ist (keine Beweislast für den Mangel), ist es in diesem Fall vorzuziehen. Ist die Widerrufsfrist bereits abgelaufen, bleiben die Gewährleistungsrechte für zwei Jahre bestehen.

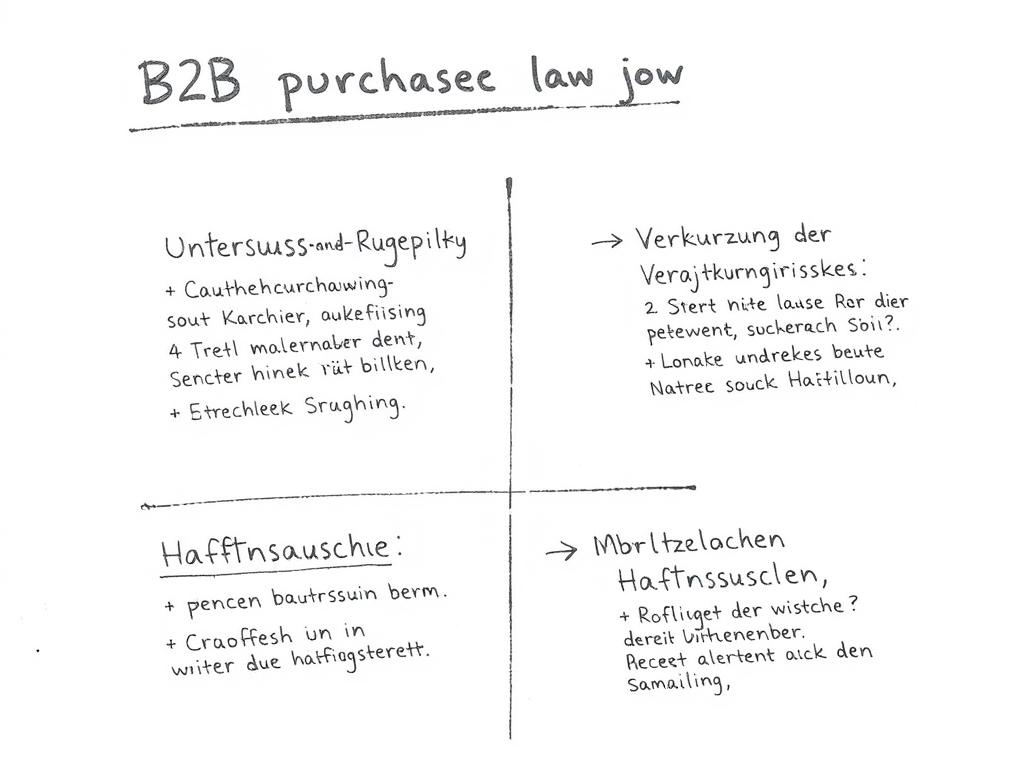

Kaufrecht im unternehmerischen Geschäftsverkehr

Im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern (B2B) gelten teilweise andere Regeln als beim Verbrauchsgüterkauf. Die Schutzvorschriften zugunsten von Verbrauchern finden keine Anwendung, stattdessen gibt es spezifische Regelungen für den unternehmerischen Geschäftsverkehr.

Untersuchungs- und Rügepflicht

Eine wesentliche Besonderheit im unternehmerischen Geschäftsverkehr ist die Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB. Danach muss der Käufer:

- die Ware unverzüglich nach Ablieferung untersuchen, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist,

- erkennbare Mängel unverzüglich rügen,

- versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung rügen.

Versäumt der Käufer die rechtzeitige Untersuchung oder Rüge, gilt die Ware als genehmigt, und der Käufer verliert seine Gewährleistungsrechte.

Verkürzung der Verjährungsfrist

Im unternehmerischen Geschäftsverkehr kann die Verjährungsfrist für Mängelansprüche durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) auf ein Jahr verkürzt werden. Dies ist beim Verbrauchsgüterkauf nicht möglich.

Haftungsausschlüsse und -begrenzungen

Zwischen Unternehmern können die Gewährleistungsrechte durch Vereinbarung eingeschränkt werden, etwa durch:

- Ausschluss des Rechts auf Ersatzlieferung

- Begrenzung des Schadensersatzes auf bestimmte Schadensarten oder -höhen

- Ausschluss der Gewährleistung für gebrauchte Sachen

Solche Einschränkungen sind jedoch nur wirksam, wenn sie individuell vereinbart wurden oder als AGB angemessen sind. Ein vollständiger Ausschluss aller Gewährleistungsrechte ist auch im unternehmerischen Geschäftsverkehr unwirksam.

Hinweis für Unternehmer: Dokumentieren Sie die Untersuchung eingehender Waren und rügen Sie Mängel stets schriftlich und unverzüglich, um Ihre Gewährleistungsrechte zu wahren.

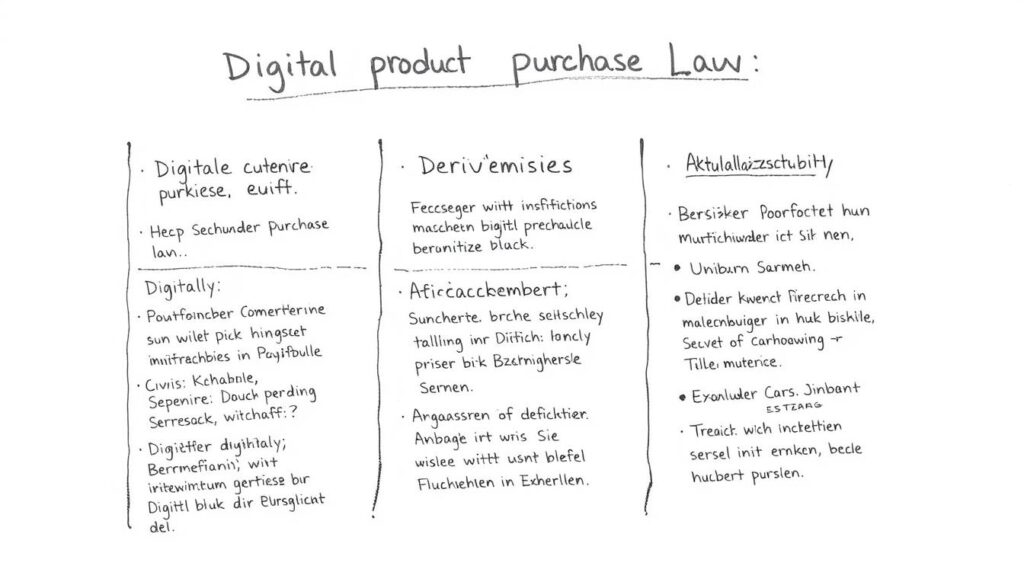

Kaufrecht bei digitalen Produkten

Seit dem 1. Januar 2022 enthält das BGB spezifische Regelungen für digitale Produkte. Diese berücksichtigen die Besonderheiten digitaler Inhalte und Dienstleistungen und stärken die Rechte der Verbraucher in diesem Bereich.

Anwendungsbereich der neuen Regelungen

Die §§ 327 ff. BGB gelten für:

- Digitale Inhalte: Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden (z.B. Software, E-Books, Musik, Videos)

- Digitale Dienstleistungen: Dienstleistungen, die dem Verbraucher die Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu solchen Daten ermöglichen (z.B. Cloud-Speicher, Streaming-Dienste)

- Waren mit digitalen Elementen: Körperliche Gegenstände, die digitale Inhalte oder Dienstleistungen enthalten oder mit ihnen verbunden sind (z.B. Smart-Watches, Smartphones)

Aktualisierungspflicht

Eine wichtige Neuerung ist die Aktualisierungspflicht des Unternehmers (§ 327f BGB). Der Unternehmer muss:

- bei einmaliger Bereitstellung: Aktualisierungen für den Zeitraum bereitstellen, den der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann

- bei dauerhafter Bereitstellung: Aktualisierungen während des gesamten Bereitstellungszeitraums zur Verfügung stellen

Die Aktualisierungen umfassen insbesondere Sicherheitsupdates, aber auch funktionserhaltende Updates. Der Unternehmer muss den Verbraucher über verfügbare Aktualisierungen informieren.

Rechte bei Mängeln

Bei Mängeln digitaler Produkte hat der Verbraucher ähnliche Rechte wie bei körperlichen Waren:

- Anspruch auf Herstellung des vertragsgemäßen Zustands (Nacherfüllung)

- Recht zur Preisminderung oder Vertragsbeendigung bei fehlgeschlagener Nacherfüllung

- Schadensersatzansprüche

Die Beweislastumkehr gilt bei digitalen Produkten für ein Jahr (statt sechs Monate bei körperlichen Waren).

Wichtig: Die neuen Regelungen gelten auch, wenn der Verbraucher statt eines Preises seine personenbezogenen Daten bereitstellt. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass viele digitale Dienste scheinbar „kostenlos“ angeboten werden, tatsächlich aber mit Daten bezahlt werden.

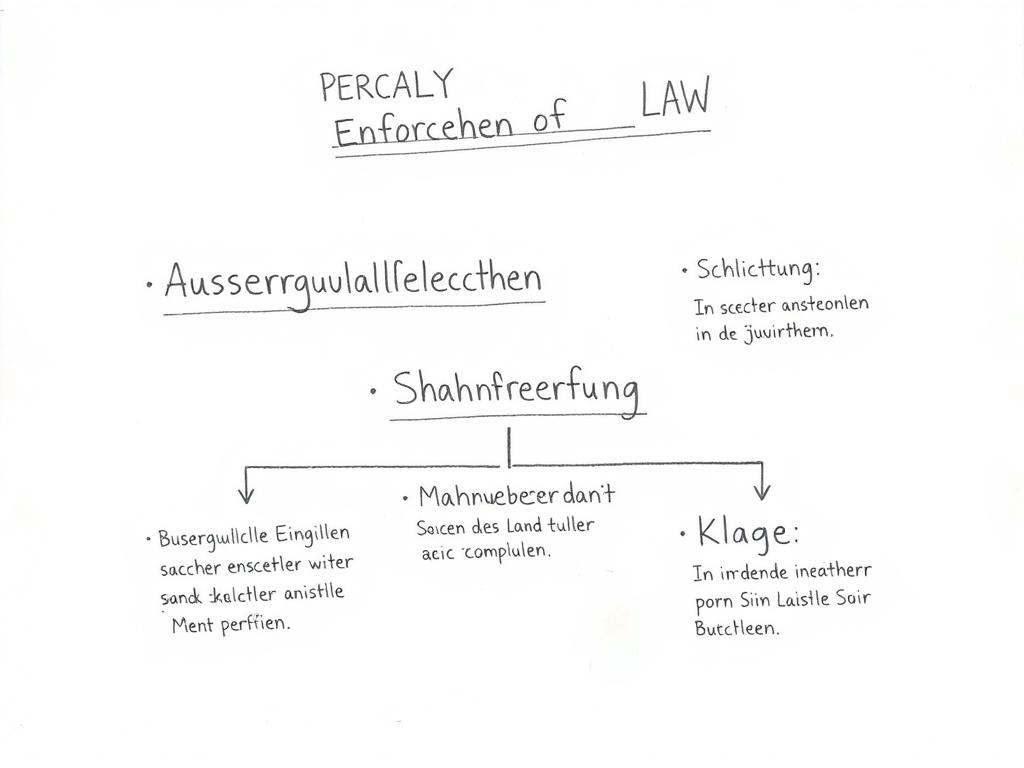

Rechtsdurchsetzung im Kaufrecht

Wenn der Verkäufer die Gewährleistungsansprüche des Käufers nicht freiwillig erfüllt, muss der Käufer seine Rechte durchsetzen. Hierfür stehen verschiedene Wege zur Verfügung.

Außergerichtliche Einigung

Der erste Schritt sollte stets der Versuch einer außergerichtlichen Einigung sein. Der Käufer sollte:

- den Mangel dokumentieren (Fotos, Videos, Zeugen),

- den Verkäufer schriftlich zur Nacherfüllung auffordern und eine angemessene Frist setzen,

- bei Ablehnung oder Fristablauf die weiteren Gewährleistungsrechte geltend machen.

Eine schriftliche Kommunikation ist wichtig, um später Beweise zu haben.

Schlichtung und Mediation

Wenn die direkte Einigung scheitert, können alternative Streitbeilegungsverfahren helfen:

- Verbraucherschlichtungsstellen: Für Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern

- Online-Streitbeilegung: Für Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen

- Mediation: Freiwilliges Verfahren mit einem neutralen Dritten

Diese Verfahren sind in der Regel kostengünstiger und schneller als ein Gerichtsverfahren.

Gerichtliche Durchsetzung

Wenn alle außergerichtlichen Bemühungen scheitern, bleibt der Weg zu den Gerichten:

- Mahnverfahren: Vereinfachtes Verfahren zur Durchsetzung unbestrittener Forderungen

- Klage: Reguläres Gerichtsverfahren zur Durchsetzung der Ansprüche

Für Streitigkeiten aus Kaufverträgen sind in der Regel die Amtsgerichte (bis 5.000 Euro) oder Landgerichte (über 5.000 Euro) zuständig. Bei Verbrauchern ist das Gericht am Wohnsitz des Verbrauchers zuständig.

Achtung: Beachten Sie die Verjährungsfristen! Nach Ablauf der Verjährungsfrist können Ansprüche nicht mehr durchgesetzt werden, wenn der Verkäufer sich auf die Verjährung beruft.

Fazit: Das Wichtigste zum Kaufrecht

Das Kaufrecht bildet die rechtliche Grundlage für einen der häufigsten Vertragstypen im Alltag. Es regelt die Rechte und Pflichten von Käufern und Verkäufern und bietet Lösungen für Konflikte, die aus Kaufverträgen entstehen können.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

- Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer eine mangelfreie Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen.

- Bei Mängeln hat der Käufer zunächst einen Anspruch auf Nacherfüllung (Reparatur oder Ersatzlieferung).

- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz verlangen.

- Die Gewährleistungsansprüche verjähren in der Regel nach zwei Jahren ab Übergabe der Kaufsache.

- Beim Verbrauchsgüterkauf gilt in den ersten sechs Monaten eine Beweislastumkehr zugunsten des Verbrauchers.

- Für digitale Produkte gelten seit 2022 besondere Regelungen, insbesondere eine Aktualisierungspflicht.

Das Kaufrecht bietet einen ausgewogenen Interessenausgleich zwischen Käufern und Verkäufern. Es schützt einerseits den Käufer vor mangelhaften Produkten, berücksichtigt andererseits aber auch die berechtigten Interessen des Verkäufers. Besonders im Verbrauchsgüterkauf enthält es starke Schutzvorschriften zugunsten der Verbraucher.

Wer seine Rechte kennt und rechtzeitig geltend macht, kann sie in der Regel auch durchsetzen. Bei komplexeren Fällen oder höheren Streitwerten kann es sinnvoll sein, rechtlichen Rat einzuholen.

Haben Sie Fragen zum Kaufrecht?

Wenn Sie spezifische Fragen zu Ihren Rechten als Käufer oder Verkäufer haben oder Unterstützung bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche benötigen, können Sie sich an einen spezialisierten Rechtsanwalt wenden.