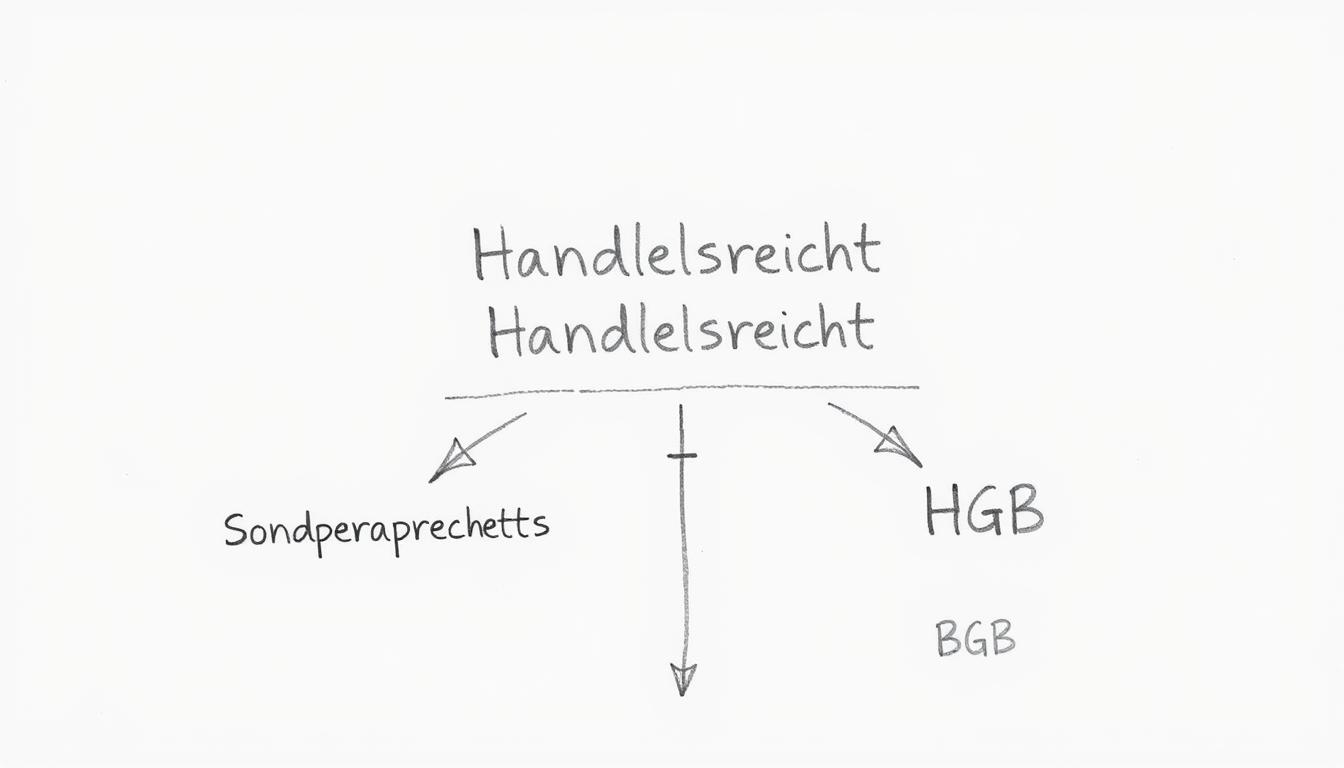

Das Handelsrecht bildet einen zentralen Bestandteil der deutschen Rechtsordnung und regelt die besonderen Bedürfnisse des kaufmännischen Verkehrs. Als Sonderprivatrecht der Kaufleute schafft es einen rechtlichen Rahmen, der auf die Besonderheiten des Handelsverkehrs zugeschnitten ist. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Grundlagen, Struktur und praktische Bedeutung des Handelsrechts in Deutschland.

Definition und Zweck des Handelsrechts

Das Handelsrecht ist das Sonderprivatrecht der Kaufleute und umfasst die Gesamtheit aller Rechtsnormen, die speziell für den kaufmännischen Verkehr gelten. Es dient dazu, den besonderen Anforderungen des Handelsverkehrs gerecht zu werden und schafft einen rechtlichen Rahmen für die effiziente Abwicklung von Handelsgeschäften.

Hauptfunktionen des Handelsrechts

- Berücksichtigung von Handelsbräuchen (§ 346 HGB)

- Ermöglichung schneller und flexibler Geschäftsabwicklung

- Schaffung von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit

- Betonung der Eigenverantwortlichkeit der Kaufleute

- Durchsetzung des Prinzips der Entgeltlichkeit (§ 354 HGB)

Das Handelsrecht trägt dem Umstand Rechnung, dass Kaufleute in deutlich höherer Zahl Rechtsgeschäfte abschließen als Privatpersonen und aufgrund ihrer Erfahrung und Kenntnis weniger Schutz benötigen. Es schafft daher einen rechtlichen Rahmen, der den Handelsverkehr einfacher, schneller und klarer gestaltet.

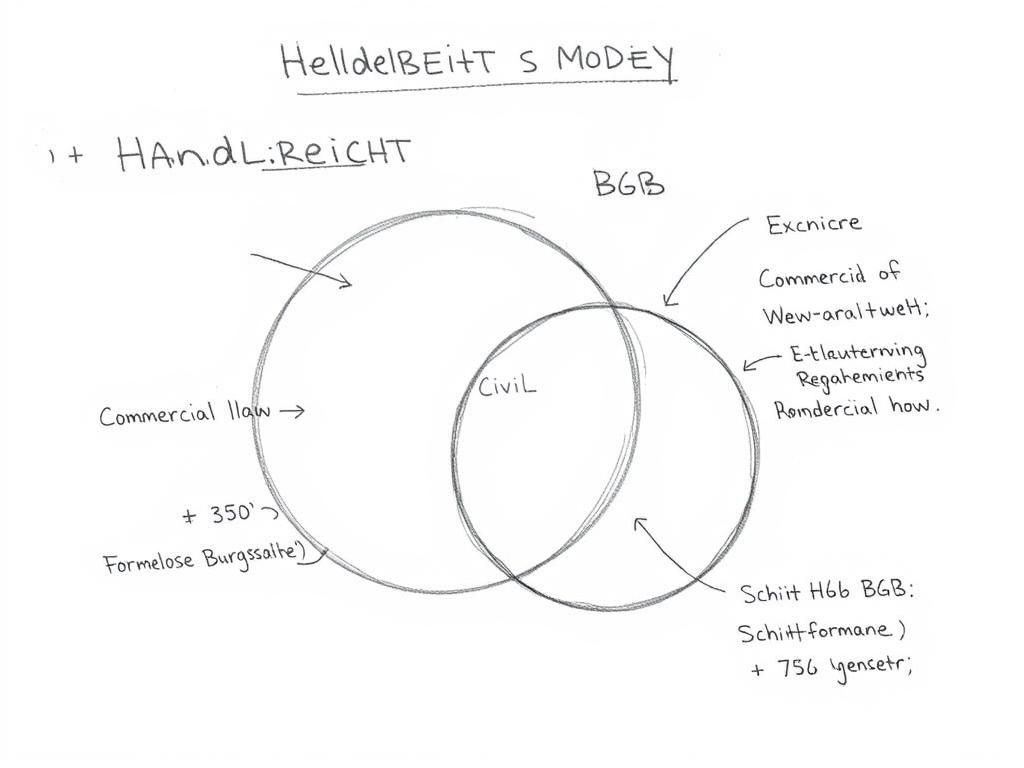

Abgrenzung zum Bürgerlichen Recht (BGB)

Das Handelsrecht steht nicht isoliert neben dem Bürgerlichen Recht, sondern ergänzt und modifiziert dessen Vorschriften. Das Verhältnis zwischen Handelsrecht und BGB wird durch Art. 2 EGHGB geregelt:

„In Handelssachen kommen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur insoweit zur Anwendung, als nicht im Handelsgesetzbuch oder in diesem Gesetz ein anderes bestimmt ist.“

Beispiele für Modifikationen des BGB durch das Handelsrecht

BGB-Regelung

- Bürgschaft erfordert Schriftform (§ 766 BGB)

- Zinssatz von 4% (§ 246 BGB)

- Richterliche Korrektur von Vertragsstrafen (§ 343 BGB)

HGB-Modifikation

- Formfreiheit der kaufmännischen Bürgschaft (§ 350 HGB)

- Höherer Zinssatz von 5% (§ 352 HGB)

- Keine Herabsetzung von Vertragsstrafen (§ 348 HGB)

Diese Beispiele verdeutlichen, wie das Handelsrecht die allgemeinen Regelungen des BGB modifiziert, um den besonderen Anforderungen des kaufmännischen Verkehrs gerecht zu werden. Das BGB gilt dabei subsidiär, also nur dann, wenn das Handelsrecht keine eigenen Regelungen trifft.

Wichtige Gesetze im Handelsrecht

Das Handelsrecht ist in verschiedenen Gesetzen kodifiziert, wobei das Handelsgesetzbuch (HGB) die zentrale Rechtsquelle darstellt. Daneben existieren zahlreiche Spezialgesetze, die bestimmte Bereiche des Handelsrechts regeln.

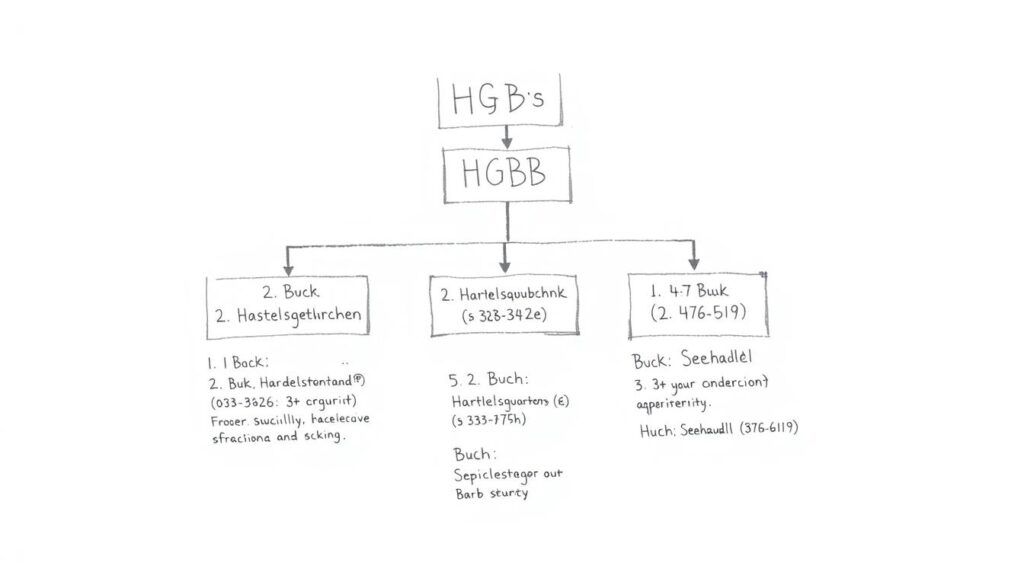

Das Handelsgesetzbuch (HGB)

Das HGB ist in fünf Bücher gegliedert, die verschiedene Aspekte des Handelsrechts regeln:

| Buch | Paragraphen | Inhalt |

| Erstes Buch | §§ 1-104a HGB | Handelsstand (Kaufmannseigenschaft, Handelsregister, Firma, Prokura) |

| Zweites Buch | §§ 105-236 HGB | Handelsgesellschaften (OHG, KG, stille Gesellschaft) |

| Drittes Buch | §§ 238-342e HGB | Handelsbücher (Buchführung, Bilanzrecht) |

| Viertes Buch | §§ 343-475h HGB | Handelsgeschäfte (Handelskauf, Kommission, Spedition) |

| Fünftes Buch | §§ 476-619 HGB | Seehandel |

Wichtige Nebengesetze

- Wechselgesetz (WG) und Scheckgesetz (SchG)

- Gesellschaftsrecht (AktG, GmbHG, GenG)

- Bank- und Kapitalmarktrecht

- Wettbewerbsrecht

- Versicherungsvertragsrecht

Diese Gesetze ergänzen das HGB und regeln spezifische Bereiche des Handelsrechts. Sie gehen in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich sowohl dem HGB als auch dem BGB vor.

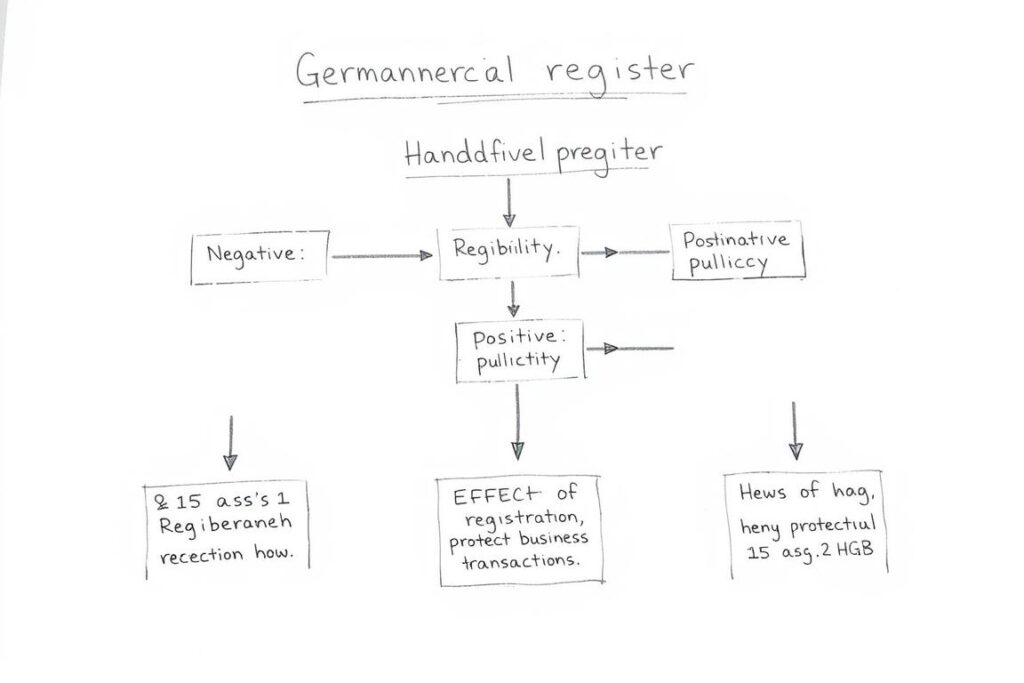

Handelsregister und Unternehmensformen

Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis, in dem wesentliche Rechtsverhältnisse der Kaufleute eingetragen werden. Es dient der Rechtssicherheit und dem Schutz des Geschäftsverkehrs.

Funktionen des Handelsregisters

- Publizitätsfunktion (§ 15 HGB)

- Schutz des Rechtsverkehrs durch Schaffung von Rechtssicherheit

- Legitimationsfunktion für Kaufleute und Unternehmen

- Kontrollfunktion durch die Registergerichte

Publizitätswirkung des Handelsregisters (§ 15 HGB)

Negative Publizität (§ 15 Abs. 1 HGB)

Eintragungspflichtige, aber nicht eingetragene Tatsachen können Dritten nicht entgegengehalten werden, es sei denn, sie waren dem Dritten bekannt.

Positive Publizität (§ 15 Abs. 3 HGB)

Der gutgläubige Dritte darf auf die Richtigkeit einer eingetragenen Tatsache vertrauen, auch wenn diese unrichtig ist.

Das Handelsregister wird von den Amtsgerichten geführt und ist heute vollständig elektronisch zugänglich. Die Eintragungen haben konstitutive (rechtsbegründende) oder deklaratorische (rechtsbezeugende) Wirkung.

Rechte und Pflichten von Kaufleuten

Die Kaufmannseigenschaft ist der zentrale Anknüpfungspunkt für die Anwendung des Handelsrechts. Mit ihr sind besondere Rechte und Pflichten verbunden, die im Folgenden dargestellt werden.

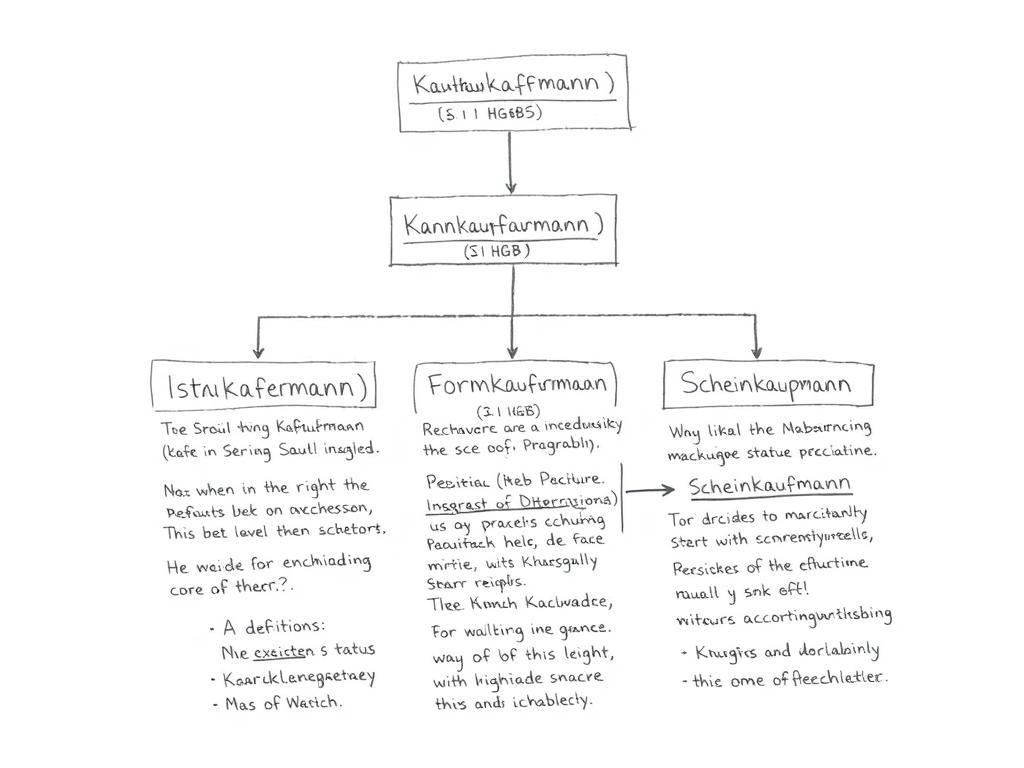

Der Kaufmannsbegriff

Das HGB unterscheidet verschiedene Arten von Kaufleuten:

- Istkaufmann (§ 1 HGB): Betreibt ein Handelsgewerbe

- Kannkaufmann (§ 2 HGB): Kleingewerbetreibender mit Eintragung ins Handelsregister

- Formkaufmann (§ 6 HGB): Handelsgesellschaften (z.B. OHG, KG, AG, GmbH)

- Scheinkaufmann: Erweckt den Rechtsschein, Kaufmann zu sein

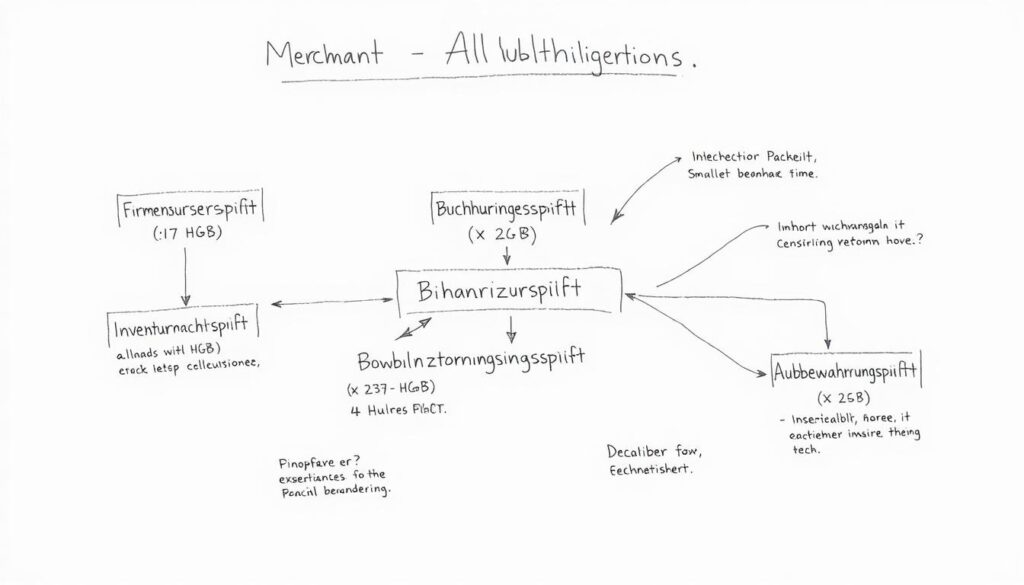

Besondere Pflichten der Kaufleute

- Firmenführungspflicht (§ 17 HGB)

- Buchführungspflicht (§ 238 HGB)

- Inventurpflicht (§ 240 HGB)

- Bilanzierungspflicht (§ 242 HGB)

- Aufbewahrungspflicht (§ 257 HGB)

- Erhöhte Sorgfaltspflicht (§ 347 HGB)

Besondere Rechte der Kaufleute

- Formfreiheit (§ 350 HGB)

- Entgeltlichkeit (§ 354 HGB)

- Höhere Zinsen (§ 352 HGB)

- Pfand- und Zurückbehaltungsrecht (§§ 369 ff. HGB)

- Selbsthilfeverkauf (§ 373 HGB)

Diese besonderen Rechte und Pflichten prägen das Handelsrecht und tragen den Besonderheiten des kaufmännischen Verkehrs Rechnung.

Praxisbeispiele aus dem Handelsrecht

Im Folgenden werden einige praktische Anwendungsfälle des Handelsrechts dargestellt, die dessen Bedeutung für den Geschäftsverkehr verdeutlichen.

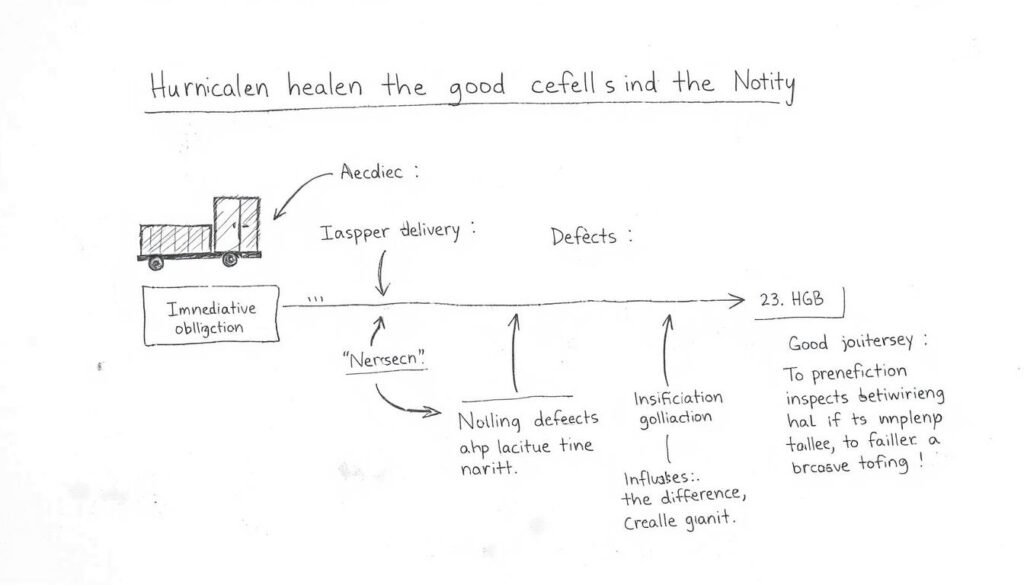

Der Handelskauf (§§ 373 ff. HGB)

Der Handelskauf ist ein Kaufvertrag, bei dem beide Parteien Kaufleute sind und der zum Betrieb ihrer Handelsgewerbe gehört. Besonders wichtig ist die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nach § 377 HGB:

„Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen.“

Versäumt der Käufer diese Rüge, gilt die Ware als genehmigt. Dies steht im Gegensatz zum allgemeinen Kaufrecht des BGB, wo längere Fristen gelten.

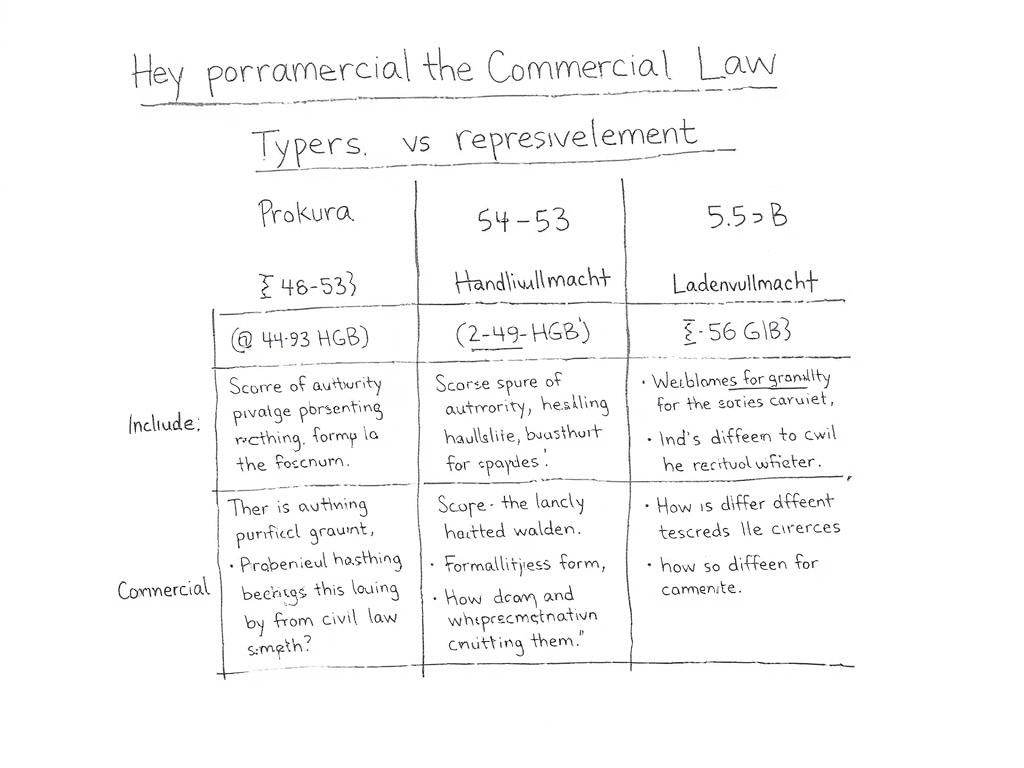

Kaufmännische Vertretungsregeln

Das Handelsrecht kennt besondere Vertretungsregeln, die den kaufmännischen Verkehr erleichtern:

Prokura (§§ 48-53 HGB)

Die Prokura ist eine umfassende Vertretungsmacht, die zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften ermächtigt, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Ausnahmen: Grundstücksgeschäfte und Unternehmensveräußerung (ohne Spezialermächtigung).

Handlungsvollmacht (§§ 54-55 HGB)

Die Handlungsvollmacht ist eine beschränkte Vertretungsmacht, die nur zu Geschäften ermächtigt, die der Betrieb eines Handelsgewerbes gewöhnlich mit sich bringt. Sie ist weniger umfassend als die Prokura.

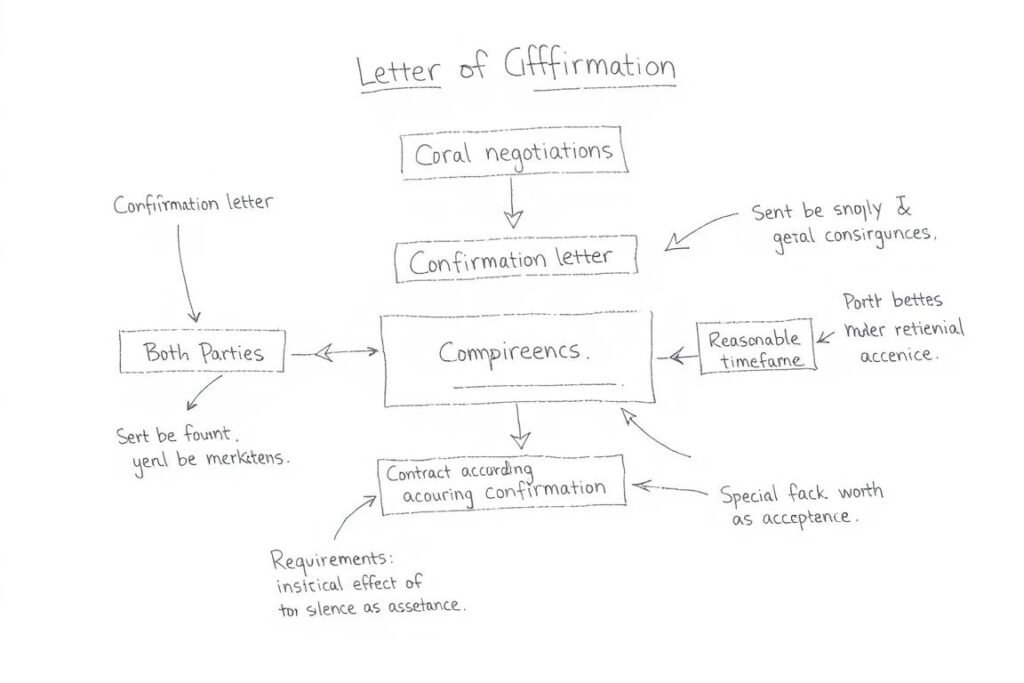

Das kaufmännische Bestätigungsschreiben

Ein wichtiges Rechtsinstitut des Handelsgewohnheitsrechts ist das kaufmännische Bestätigungsschreiben. Hierbei handelt es sich um die schriftliche Bestätigung mündlicher Verhandlungen durch einen Kaufmann. Schweigt der Empfänger, gilt der Inhalt des Bestätigungsschreibens als vereinbart, selbst wenn er von den tatsächlichen Verhandlungen abweicht.

Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens:

- Beide Parteien sind Kaufleute

- Vorherige mündliche Verhandlungen

- Zeitnahe Übersendung des Bestätigungsschreibens

- Schweigen des Empfängers

Häufig gestellte Fragen zum Handelsrecht

Das Handelsrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Kaufleuten und die besonderen Anforderungen des Handelsverkehrs. Es umfasst Vorschriften zu Handelsgeschäften, Unternehmensformen und kaufmännischen Hilfspersonen. Das Arbeitsrecht hingegen regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, einschließlich Arbeitsverträgen, Kündigungsschutz und Arbeitsbedingungen.

Als Kaufmann im Sinne des HGB gilt, wer ein Handelsgewerbe betreibt (Istkaufmann, § 1 HGB), wer als Kleingewerbetreibender ins Handelsregister eingetragen ist (Kannkaufmann, § 2 HGB) oder wer kraft seiner Rechtsform als Kaufmann gilt (Formkaufmann, § 6 HGB), wie z.B. die OHG, KG, AG oder GmbH. Entscheidend ist in der Regel das Vorliegen eines nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetriebs.

Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis, das der Rechtssicherheit im Handelsverkehr dient. Es enthält wichtige Informationen über Kaufleute und Handelsgesellschaften, wie Firma, Rechtsform, Vertretungsbefugnisse und Prokuren. Die Eintragungen haben Publizitätswirkung (§ 15 HGB), d.h. eingetragene Tatsachen gelten als bekannt, nicht eingetragene eintragungspflichtige Tatsachen können Dritten nicht entgegengehalten werden.

Das deutsche Handelsrecht ist national kodifiziert, hauptsächlich im HGB. Das EU-Handelsrecht besteht aus verschiedenen Verordnungen und Richtlinien, die der Harmonisierung des Binnenmarktes dienen. Während das deutsche Handelsrecht historisch gewachsen ist und auf dem Kaufmannsbegriff basiert, fokussiert sich das EU-Handelsrecht stärker auf funktionale Aspekte wie Verbraucherschutz, Wettbewerbsrecht und grenzüberschreitenden Handel. In vielen Bereichen hat das EU-Recht das nationale Recht beeinflusst oder modifiziert.

Die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nach § 377 HGB verpflichtet den Käufer bei einem Handelskauf, die gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen und erkennbare Mängel sofort zu rügen. Versteckte Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung gerügt werden. Versäumt der Käufer diese Obliegenheit, gilt die Ware als genehmigt, und er verliert seine Gewährleistungsrechte. Diese Regelung dient der schnellen Abwicklung von Handelsgeschäften und der Rechtssicherheit.

Fazit: Die Bedeutung des Handelsrechts in der modernen Wirtschaft

Das Handelsrecht spielt eine zentrale Rolle in der modernen Wirtschaft, indem es einen rechtlichen Rahmen für den kaufmännischen Verkehr schafft. Es trägt den Besonderheiten des Handelsverkehrs Rechnung und ermöglicht eine effiziente, schnelle und rechtssichere Abwicklung von Geschäften zwischen Kaufleuten.

Die Grundprinzipien des Handelsrechts – Schnelligkeit, Rechtssicherheit, Eigenverantwortlichkeit und Entgeltlichkeit – haben sich über Jahrhunderte bewährt und werden auch in Zukunft die Grundlage für den Handelsverkehr bilden. Gleichzeitig steht das Handelsrecht vor neuen Herausforderungen, insbesondere durch die Digitalisierung und Globalisierung der Wirtschaft.

Ein fundiertes Verständnis des Handelsrechts ist daher nicht nur für Juristen, sondern auch für Unternehmer, Kaufleute und alle am Wirtschaftsleben Beteiligten von großer Bedeutung.

Vertiefen Sie Ihr Wissen im Handelsrecht

Laden Sie unseren kostenlosen Leitfaden „Handelsrecht kompakt: Die wichtigsten Grundlagen und Praxisbeispiele“ herunter. Ideal für Studierende, Unternehmer und alle, die ihr Wissen im Handelsrecht vertiefen möchten.