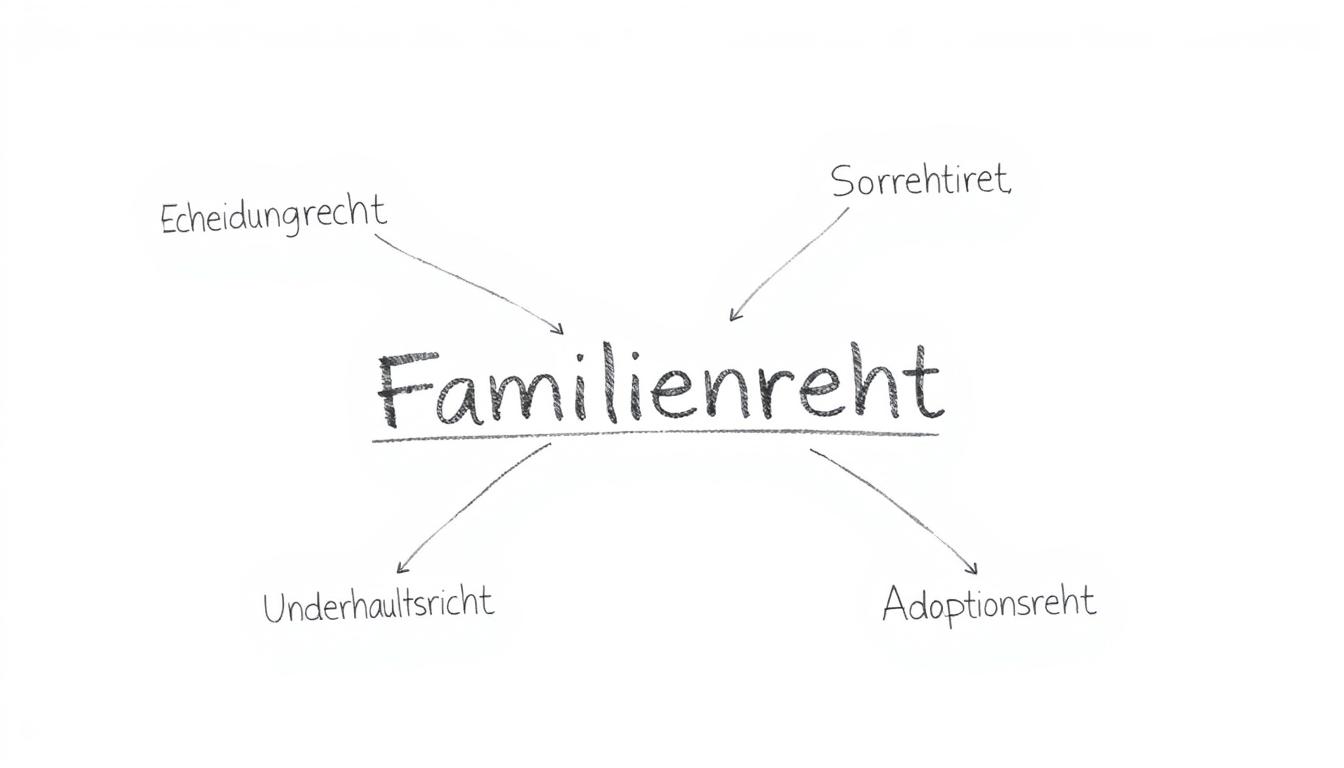

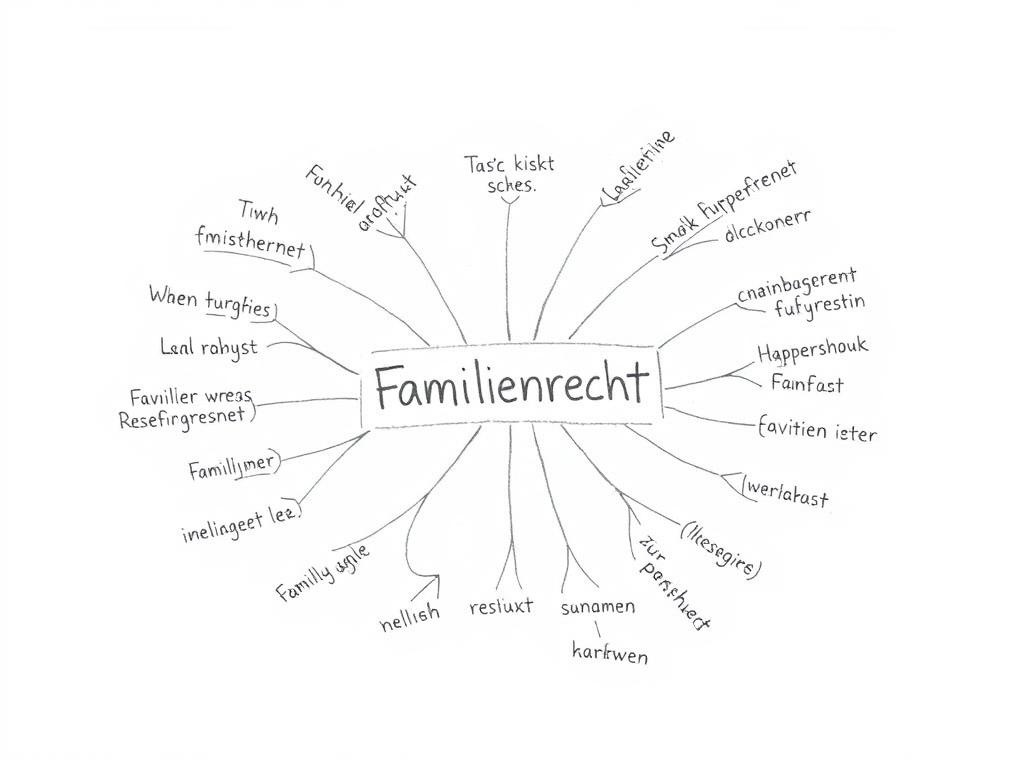

Das Familienrecht bildet einen zentralen Bestandteil unseres Rechtssystems und regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Familienmitgliedern. Es umfasst zahlreiche Lebensbereiche – von der Eheschließung über Scheidung und Unterhalt bis hin zu Sorgerecht und Adoption. In diesem umfassenden Ratgeber erklären wir Ihnen die wichtigsten Aspekte des Familienrechts verständlich und praxisnah.

Familiäre Beziehungen sind komplex und emotional. Wenn rechtliche Fragen hinzukommen, kann die Situation schnell unübersichtlich werden. Unser Ziel ist es, Ihnen einen klaren Überblick zu verschaffen und Sie durch die verschiedenen Bereiche des Familienrechts zu führen – damit Sie Ihre Rechte und Pflichten kennen und fundierte Entscheidungen treffen können.

Was ist Familienrecht?

Das Familienrecht ist ein Teilgebiet des Zivilrechts und im vierten Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verankert. Es regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Personen, die durch Ehe, Lebenspartnerschaft, Verwandtschaft oder Schwägerschaft miteinander verbunden sind. Dabei steht der Schutz der Familie im Mittelpunkt, wie auch im Grundgesetz in Artikel 6 festgehalten: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.“

Im Laufe der Zeit hat sich das Familienrecht stark gewandelt und den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Während früher ein traditionelles Familienbild vorherrschte, berücksichtigt das moderne Familienrecht heute verschiedene Lebensmodelle – von der klassischen Ehe über nichteheliche Lebensgemeinschaften bis hin zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und Patchwork-Familien.

Unsicher bei familienrechtlichen Fragen?

Familienrechtliche Angelegenheiten sind oft komplex und emotional belastend. Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Familienrecht beraten, um Ihre Rechte zu wahren und optimale Lösungen zu finden.

Eherecht: Grundlagen und rechtliche Aspekte

Das Eherecht bildet einen fundamentalen Bestandteil des Familienrechts und regelt alle rechtlichen Aspekte rund um die Eheschließung, das Zusammenleben der Ehepartner und die Beendigung der Ehe. In Deutschland ist die Ehe als rechtlich verbindliche Lebensgemeinschaft zweier Menschen definiert.

Voraussetzungen für die Eheschließung

Um eine Ehe schließen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

- Beide Partner müssen volljährig sein (seit 2017 gilt in Deutschland ein absolutes Mindestheiratsalter von 18 Jahren)

- Beide Partner müssen ehefähig sein

- Es darf kein Eheverbot vorliegen (z.B. Verwandtschaft in gerader Linie)

- Die Ehe muss vor einem Standesbeamten geschlossen werden

Die Eheschließung selbst erfolgt durch die beiderseitige Erklärung der Ehewilligen vor dem Standesbeamten, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. Mit der Eheschließung entstehen verschiedene Rechte und Pflichten für die Ehepartner.

Rechtliche Wirkungen der Ehe

Mit der Eheschließung treten verschiedene rechtliche Wirkungen ein:

Persönliche Wirkungen

- Gegenseitige Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemeinschaft

- Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme

- Gemeinsame Verantwortung für die Familie

- Möglichkeit der Wahl eines gemeinsamen Familiennamens

Vermögensrechtliche Wirkungen

- Gesetzlicher Güterstand der Zugewinngemeinschaft (wenn nichts anderes vereinbart)

- Gegenseitige Unterhaltspflicht

- Steuerliche Vorteile (z.B. Ehegattensplitting)

- Erbrechtliche Ansprüche

Ehevertrag: Individuelle Regelungen treffen

Durch einen Ehevertrag können Ehepartner individuelle Regelungen treffen, die von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen. Ein Ehevertrag muss notariell beurkundet werden und kann unter anderem folgende Bereiche regeln:

- Güterstand (z.B. Vereinbarung der Gütertrennung statt Zugewinngemeinschaft)

- Unterhaltsansprüche im Falle einer Trennung

- Versorgungsausgleich

- Regelungen für den Todesfall

Ein Ehevertrag kann vor oder während der Ehe geschlossen werden. Er bietet die Möglichkeit, die rechtlichen Beziehungen individuell zu gestalten und potenzielle Konflikte im Falle einer Trennung zu vermeiden.

Scheidungsrecht: Wenn die Ehe scheitert

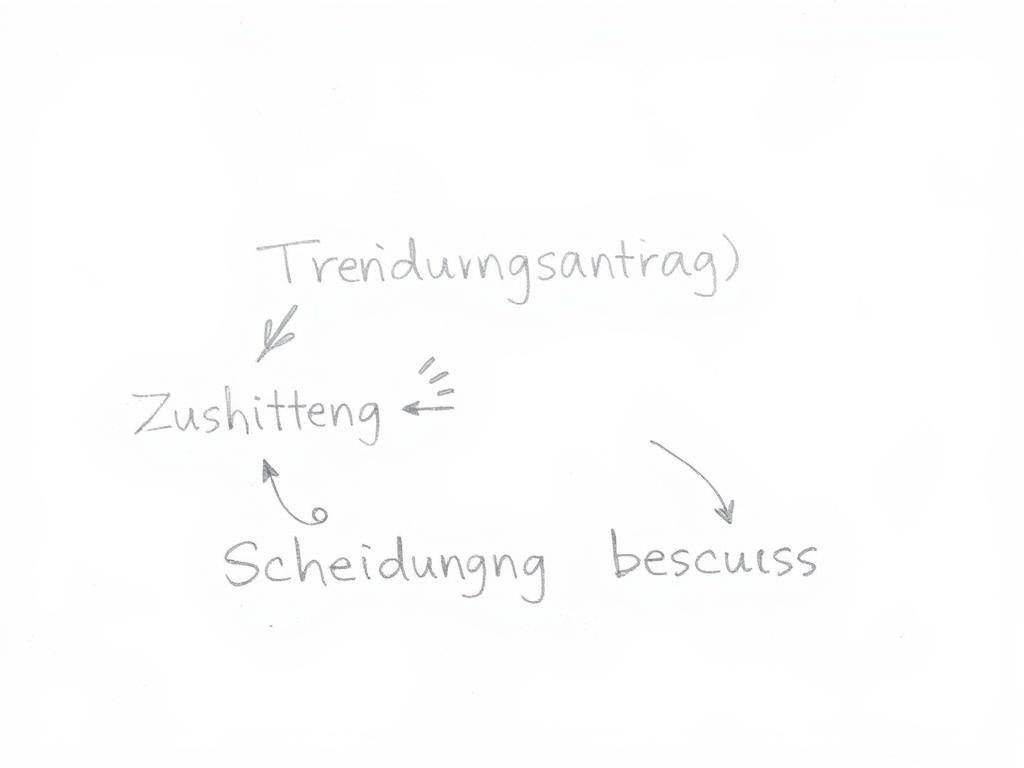

Wenn eine Ehe gescheitert ist, regelt das Scheidungsrecht die rechtlichen Aspekte der Trennung und Scheidung. In Deutschland gilt das Zerrüttungsprinzip, wonach eine Ehe geschieden werden kann, wenn sie gescheitert ist und die eheliche Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht.

Voraussetzungen für eine Scheidung

Für eine Scheidung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Trennungsjahr: Die Ehepartner müssen mindestens ein Jahr getrennt leben

- Scheitern der Ehe: Die Ehe muss als gescheitert gelten

- Scheidungsantrag: Ein Ehepartner muss einen Scheidungsantrag beim Familiengericht stellen

Nach einem Trennungsjahr wird das Scheitern der Ehe unwiderlegbar vermutet, wenn beide Ehepartner die Scheidung wünschen. Widerspricht ein Ehepartner, kann die Scheidung in der Regel nach drei Jahren Trennung durchgeführt werden.

Scheidungsfolgen: Was nach der Scheidung zu regeln ist

Mit der Scheidung sind verschiedene Folgen verbunden, die geregelt werden müssen:

Vermögensauseinandersetzung

- Zugewinnausgleich: Ausgleich des während der Ehe erwirtschafteten Vermögenszuwachses

- Hausratsteilung: Aufteilung der gemeinsamen Haushaltsgegenstände

- Immobilien: Regelung bezüglich gemeinsamer Immobilien

Unterhaltsregelungen

- Trennungsunterhalt: Unterhalt während der Trennungszeit

- Nachehelicher Unterhalt: Unterhalt nach der Scheidung

- Kindesunterhalt: Unterhalt für gemeinsame Kinder

Weitere Regelungen

- Sorgerecht: Regelung des Sorgerechts für gemeinsame Kinder

- Umgangsrecht: Regelung des Umgangs mit den Kindern

- Versorgungsausgleich: Aufteilung der während der Ehe erworbenen Rentenansprüche

Einvernehmliche Scheidung

Eine einvernehmliche Scheidung kann Zeit, Kosten und emotionale Belastungen reduzieren. Dabei einigen sich die Ehepartner außergerichtlich über alle Scheidungsfolgen und legen dem Gericht eine entsprechende Vereinbarung vor. Dies vereinfacht das Verfahren erheblich.

Die Scheidung einer Ehe ist ein komplexer rechtlicher Prozess, der viele Aspekte umfasst. Eine professionelle rechtliche Beratung kann helfen, die eigenen Rechte zu wahren und faire Lösungen zu finden.

Sorgerecht: Das Wohl des Kindes im Fokus

Das Sorgerecht umfasst alle Rechte und Pflichten der Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern. Es beinhaltet sowohl die Personensorge als auch die Vermögenssorge und ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in den §§ 1626 bis 1698 geregelt.

Inhalt des Sorgerechts

Personensorge

Die Personensorge umfasst alle Aspekte der Pflege, Erziehung und Beaufsichtigung des Kindes:

- Pflege und Erziehung des Kindes

- Bestimmung des Aufenthalts (Aufenthaltsbestimmungsrecht)

- Entscheidungen über medizinische Behandlungen

- Schulische und berufliche Ausbildung

- Religiöse Erziehung

Vermögenssorge

Die Vermögenssorge betrifft die Verwaltung des Vermögens des Kindes:

- Verwaltung des Kindesvermögens

- Vertretung des Kindes in vermögensrechtlichen Angelegenheiten

- Anlage und Verwendung von Geldmitteln des Kindes

- Abschluss von Verträgen im Namen des Kindes

Sorgerecht bei verheirateten und unverheirateten Eltern

Die rechtliche Situation des Sorgerechts unterscheidet sich je nach Familienstand der Eltern:

- Verheiratete Eltern: Bei verheirateten Eltern steht das Sorgerecht automatisch beiden Elternteilen gemeinsam zu.

- Unverheiratete Eltern: Bei unverheirateten Eltern hat zunächst die Mutter das alleinige Sorgerecht. Das gemeinsame Sorgerecht kann durch eine Sorgerechtserklärung beider Eltern beim Jugendamt oder Notar begründet werden.

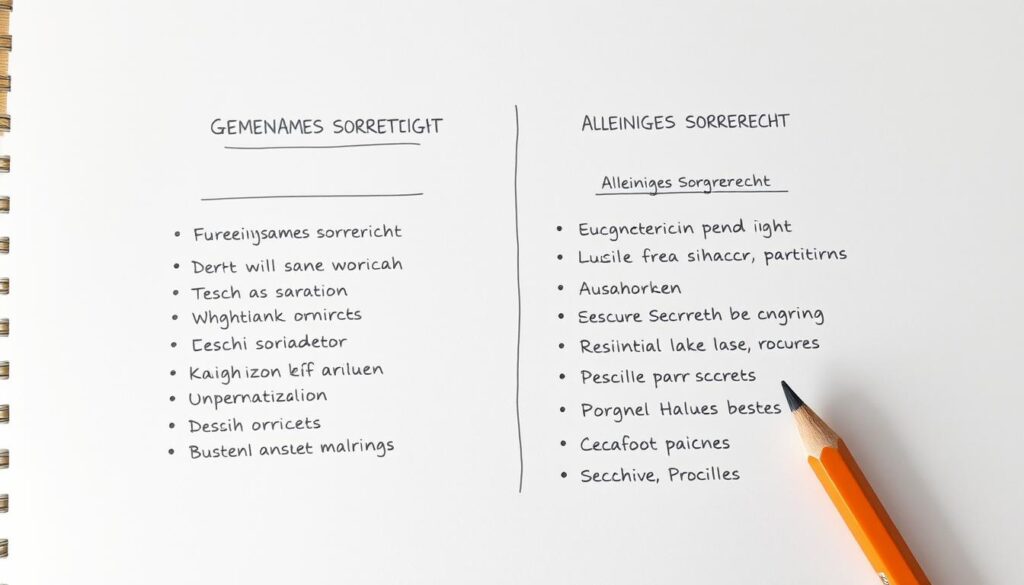

Sorgerecht bei Trennung und Scheidung

Bei einer Trennung oder Scheidung bleibt das gemeinsame Sorgerecht grundsätzlich bestehen. Die Eltern müssen weiterhin alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam treffen. In der Praxis lebt das Kind meist bei einem Elternteil (Residenzmodell) oder abwechselnd bei beiden Eltern (Wechselmodell).

In Ausnahmefällen kann das Familiengericht einem Elternteil das alleinige Sorgerecht übertragen, wenn dies dem Kindeswohl am besten entspricht. Dies kann der Fall sein, wenn:

- Die Eltern in grundlegenden Fragen nicht kooperieren können

- Ein Elternteil nicht in der Lage ist, das Sorgerecht auszuüben

- Ein Elternteil das Kind gefährdet

Was ist der Unterschied zwischen Sorgerecht und Umgangsrecht?

Das Sorgerecht umfasst alle Entscheidungsbefugnisse bezüglich des Kindes, während das Umgangsrecht das Recht auf persönlichen Kontakt mit dem Kind regelt. Auch wenn ein Elternteil nicht sorgeberechtigt ist, hat er in der Regel ein Umgangsrecht.

Sorgerechtsstreitigkeiten?

Konflikte um das Sorgerecht sind emotional belastend und rechtlich komplex. Ein spezialisierter Fachanwalt für Familienrecht kann Sie unterstützen und Lösungen im Sinne des Kindeswohls finden.

Umgangsrecht: Kontakt zwischen Kind und Eltern

Das Umgangsrecht regelt den persönlichen Kontakt zwischen dem Kind und beiden Elternteilen sowie anderen wichtigen Bezugspersonen. Es ist im § 1684 BGB verankert und dient dem Wohl des Kindes, das in der Regel den regelmäßigen Umgang mit beiden Elternteilen benötigt.

Grundsätze des Umgangsrechts

Für das Umgangsrecht gelten folgende Grundsätze:

- Das Kind hat ein Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen

- Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind berechtigt und verpflichtet

- Der betreuende Elternteil muss den Umgang mit dem anderen Elternteil fördern

- Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt aller Umgangsregelungen

Umgangsregelungen in der Praxis

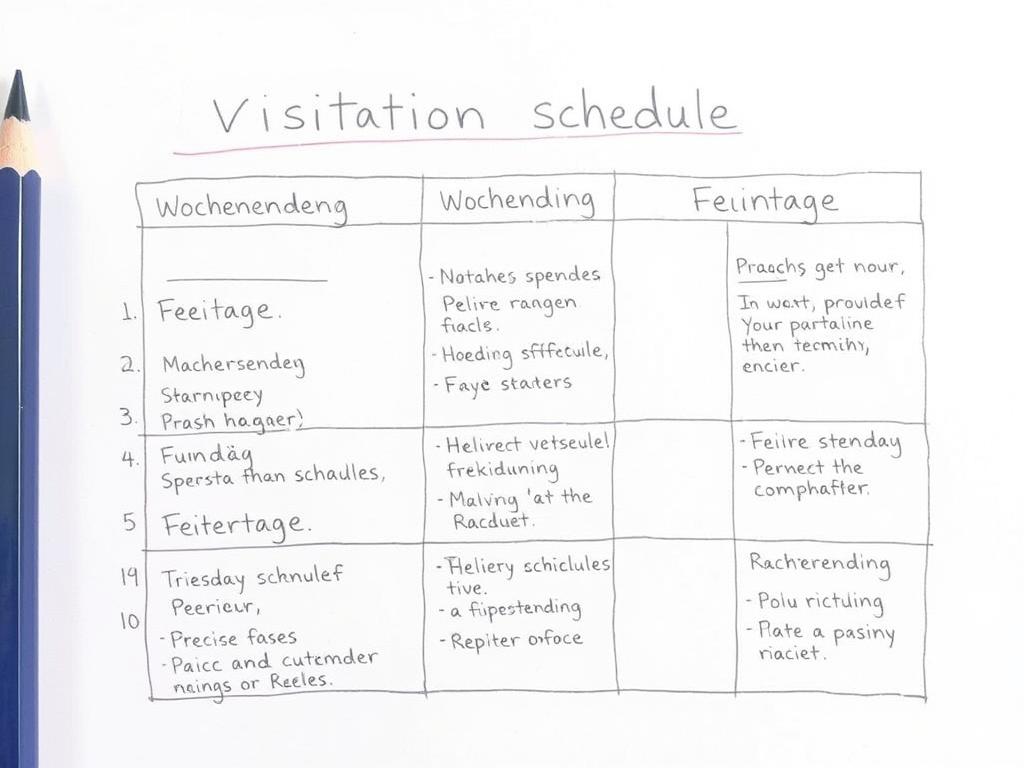

Die konkrete Ausgestaltung des Umgangs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Alter des Kindes, der räumlichen Entfernung zwischen den Eltern und den Bedürfnissen aller Beteiligten. Typische Umgangsmodelle sind:

Klassisches Umgangsmodell

- Jedes zweite Wochenende von Freitag bis Sonntag

- Ein Nachmittag unter der Woche

- Anteilige Ferien- und Feiertagsregelungen

Erweitertes Umgangsmodell

- Jedes zweite Wochenende verlängert (z.B. Donnerstag bis Montag)

- Mehrere Tage unter der Woche

- Hälftige Aufteilung der Ferien

Wechselmodell

- Kind lebt abwechselnd bei beiden Eltern

- Meist wochenweiser Wechsel

- Erfordert hohe Kooperationsbereitschaft der Eltern

Umgangsrecht für weitere Bezugspersonen

Neben den Eltern können auch andere Personen ein Umgangsrecht haben, wenn sie für das Kind wichtige Bezugspersonen sind:

- Großeltern haben ein Umgangsrecht, wenn der Umgang dem Wohl des Kindes dient

- Geschwister können ein Umgangsrecht haben

- Stiefeltern oder andere enge Bezugspersonen können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls ein Umgangsrecht haben

Bei Konflikten über das Umgangsrecht kann das Familiengericht eine verbindliche Umgangsregelung festlegen. In besonders schwierigen Fällen kann ein begleiteter Umgang angeordnet werden, bei dem eine neutrale Person den Umgang begleitet und unterstützt.

Unterhaltsrecht: Finanzielle Absicherung

Das Unterhaltsrecht regelt die finanziellen Verpflichtungen zwischen Familienmitgliedern. Es basiert auf dem Grundsatz der familiären Solidarität und soll sicherstellen, dass alle Familienmitglieder angemessen versorgt sind.

Arten des Unterhalts

Im Familienrecht werden verschiedene Arten von Unterhalt unterschieden:

Kindesunterhalt

Der Kindesunterhalt dient der Versorgung minderjähriger und unter bestimmten Voraussetzungen auch volljähriger Kinder. Er umfasst:

- Barunterhalt (Geldzahlungen)

- Betreuungsunterhalt (Betreuung und Erziehung)

Ehegattenunterhalt

Der Ehegattenunterhalt kann in verschiedenen Formen auftreten:

- Familienunterhalt (während der Ehe)

- Trennungsunterhalt (während der Trennungszeit)

- Nachehelicher Unterhalt (nach der Scheidung)

Verwandtenunterhalt

Der Verwandtenunterhalt betrifft weitere Verwandte:

- Elternunterhalt (Kinder gegenüber Eltern)

- Großelternunterhalt

- Unterhalt zwischen Geschwistern (selten)

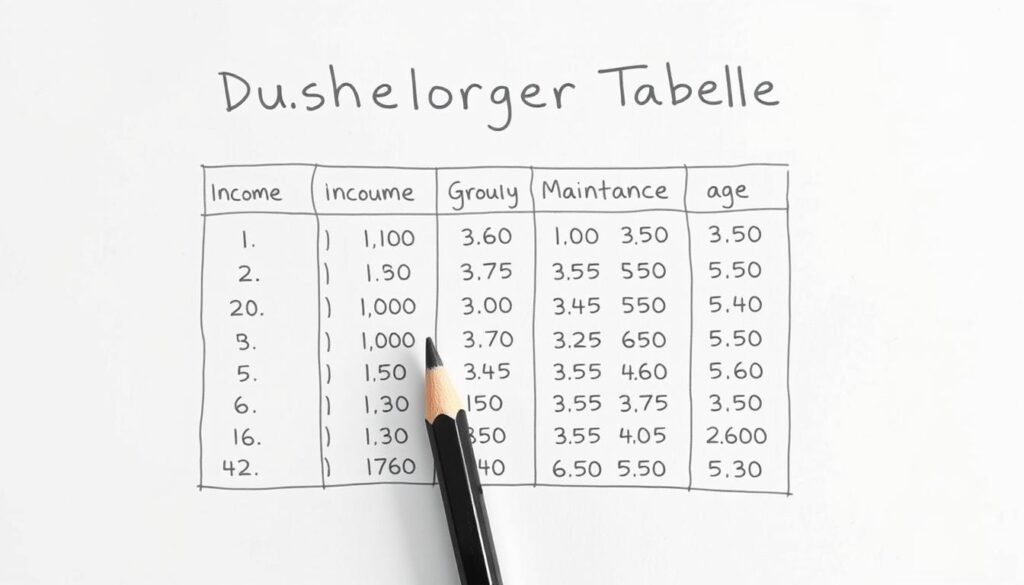

Kindesunterhalt: Berechnung und Höhe

Die Höhe des Kindesunterhalts richtet sich nach:

- Dem Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils

- Dem Alter des Kindes (Altersstufen)

- Der Düsseldorfer Tabelle als Leitlinie für die Unterhaltsberechnung

Der betreuende Elternteil erfüllt seine Unterhaltspflicht in der Regel durch die Betreuung und Erziehung des Kindes (Betreuungsunterhalt), während der andere Elternteil Barunterhalt zahlt.

| Altersstufe | Mindestunterhalt (monatlich) | Kindergeldanrechnung |

| 0-5 Jahre | 482 € | Hälftig |

| 6-11 Jahre | 554 € | Hälftig |

| 12-17 Jahre | 649 € | Hälftig |

| Ab 18 Jahre | 693 € | Voll |

Hinweis: Die Beträge basieren auf der Düsseldorfer Tabelle 2025 und können sich ändern.

Ehegattenunterhalt: Voraussetzungen und Dauer

Der Ehegattenunterhalt nach der Scheidung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Unterhaltsgründe können sein:

- Betreuung gemeinsamer Kinder

- Alter (wenn der Ehegatte altersbedingt keine Erwerbstätigkeit aufnehmen kann)

- Krankheit oder Gebrechen

- Arbeitslosigkeit (unter bestimmten Voraussetzungen)

- Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung

- Aufstockungsunterhalt bei Einkommensunterschieden

Die Dauer des nachehelichen Unterhalts hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Ehedauer, dem Alter der Berechtigten und den Unterhaltsgründen. Grundsätzlich gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung nach der Scheidung.

Selbstbehalt bei Unterhaltszahlungen

Dem Unterhaltspflichtigen muss ein bestimmter Betrag für den eigenen Lebensunterhalt verbleiben (Selbstbehalt). Dieser beträgt aktuell:

- 1.450 € gegenüber minderjährigen Kindern

- 1.600 € gegenüber Ehegatten und volljährigen Kindern

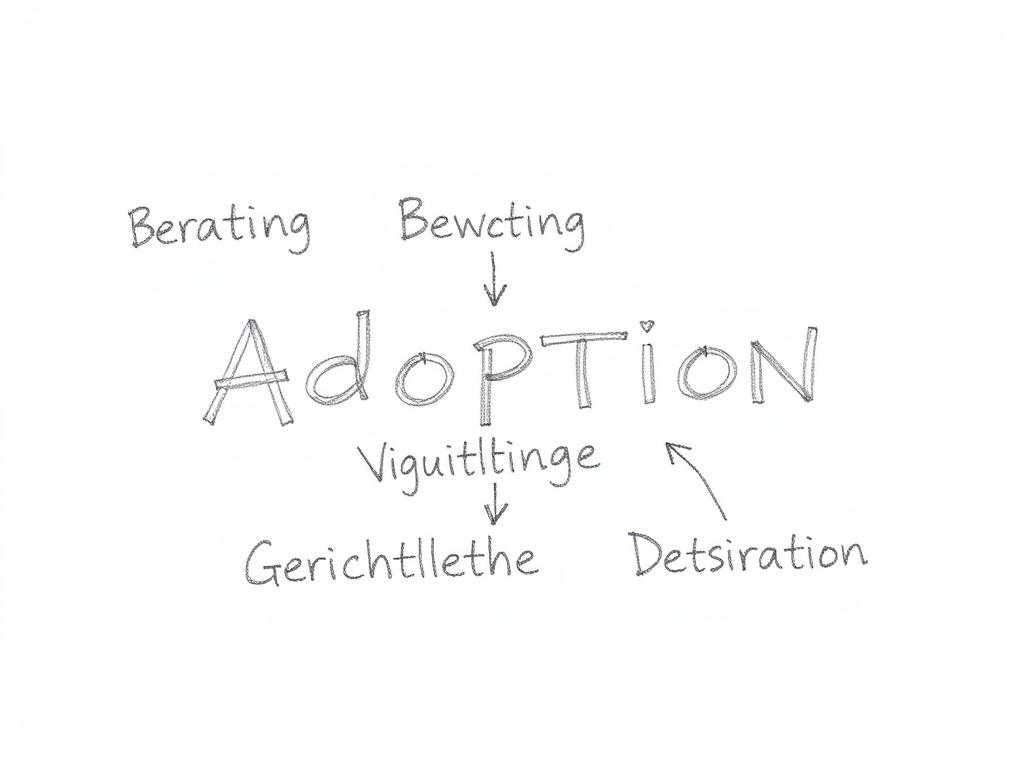

Adoptionsrecht: Ein Kind rechtlich annehmen

Die Adoption ist die rechtliche Annahme eines Kindes als eigenes. Durch die Adoption wird ein dauerhaftes Eltern-Kind-Verhältnis begründet, das dem leiblichen Eltern-Kind-Verhältnis rechtlich gleichgestellt ist.

Voraussetzungen für eine Adoption

Für eine Adoption müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Adoptierende muss mindestens 25 Jahre alt sein (bei Ehepaaren muss ein Partner mindestens 25, der andere mindestens 21 Jahre alt sein)

- Zwischen dem Adoptierenden und dem Kind soll ein angemessener Altersunterschied bestehen

- Die Einwilligung der leiblichen Eltern ist erforderlich (mit Ausnahmen)

- Bei Kindern ab 14 Jahren ist deren Einwilligung erforderlich

- Die Adoption muss dem Wohl des Kindes dienen

Arten der Adoption

Im deutschen Recht werden verschiedene Arten der Adoption unterschieden:

Adoption durch Einzelpersonen

Eine Einzelperson kann ein Kind adoptieren, wenn sie die Voraussetzungen erfüllt. Dies ist jedoch seltener als die Adoption durch Ehepaare.

Adoption durch Ehepaare

Ehepaare können gemeinsam ein Kind adoptieren. Dabei wird das Kind rechtlich zum gemeinsamen Kind beider Ehepartner.

Stiefkindadoption

Bei der Stiefkindadoption adoptiert ein Ehepartner das leibliche Kind des anderen Ehepartners. Dies ist auch in gleichgeschlechtlichen Ehen möglich.

Auslandsadoption

Bei der Auslandsadoption wird ein Kind aus dem Ausland adoptiert. Hierbei sind zusätzliche rechtliche Anforderungen zu beachten.

Rechtliche Wirkungen der Adoption

Die Adoption hat weitreichende rechtliche Wirkungen:

- Das Kind erhält die rechtliche Stellung eines leiblichen Kindes der Adoptiveltern

- Die rechtlichen Beziehungen zu den leiblichen Eltern erlöschen (mit Ausnahmen bei der Stiefkindadoption)

- Das Kind erhält den Familiennamen der Adoptiveltern

- Es entstehen gegenseitige Unterhalts- und Erbansprüche

Die Adoption ist unwiderruflich und kann nur in Ausnahmefällen aufgehoben werden. Vor einer Adoption findet eine gründliche Prüfung durch das Jugendamt statt, um sicherzustellen, dass die Adoption dem Kindeswohl dient.

Güterrecht: Vermögensverhältnisse in der Ehe

Das Güterrecht regelt die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen Ehepartnern. Es bestimmt, wie das Vermögen während der Ehe verwaltet wird und wie es im Falle einer Scheidung oder des Todes eines Ehepartners aufgeteilt wird.

Gesetzliche und vertragliche Güterstände

Im deutschen Recht gibt es drei verschiedene Güterstände:

Zugewinngemeinschaft

Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Güterstand, der automatisch gilt, wenn die Ehepartner nichts anderes vereinbaren. Charakteristisch ist:

- Jeder Ehepartner bleibt Eigentümer seines Vermögens

- Bei Beendigung der Ehe wird der während der Ehe erzielte Vermögenszuwachs (Zugewinn) ausgeglichen

Gütertrennung

Die Gütertrennung muss durch Ehevertrag vereinbart werden. Dabei gilt:

- Vollständige Trennung der Vermögensmassen

- Kein Zugewinnausgleich bei Beendigung der Ehe

- Jeder Ehepartner verwaltet sein Vermögen selbst

Gütergemeinschaft

Die Gütergemeinschaft ist selten und muss ebenfalls durch Ehevertrag vereinbart werden. Hierbei gilt:

- Das Vermögen beider Ehepartner wird zum Gesamtgut

- Daneben kann Sondergut und Vorbehaltsgut bestehen

- Komplexe Regelungen bei Beendigung der Ehe

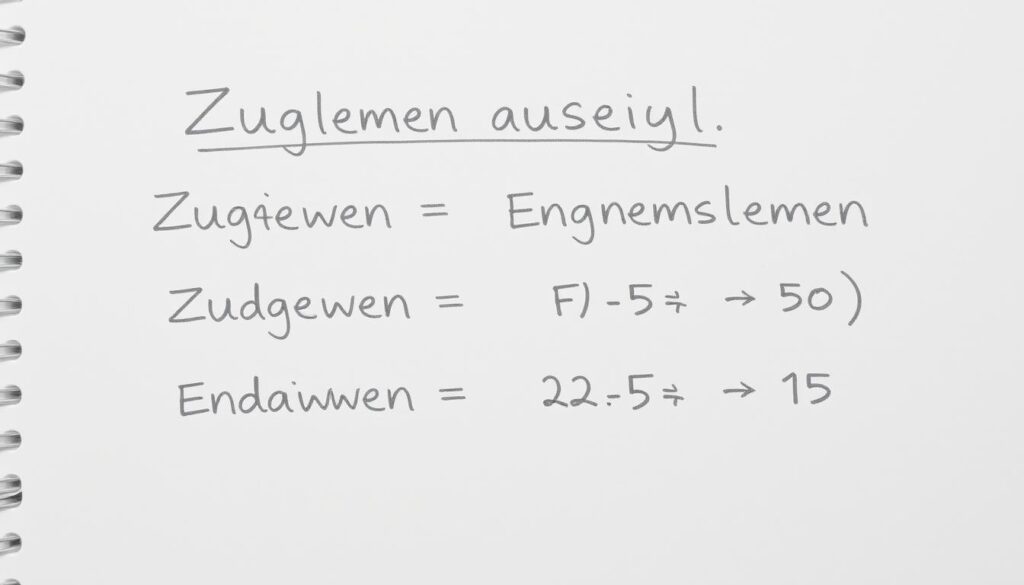

Zugewinnausgleich bei Scheidung

Der Zugewinnausgleich ist ein zentrales Element der Zugewinngemeinschaft und wird bei Beendigung der Ehe durchgeführt. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

- Ermittlung des Anfangsvermögens beider Ehepartner (Vermögen bei Eheschließung)

- Ermittlung des Endvermögens beider Ehepartner (Vermögen bei Beendigung der Ehe)

- Berechnung des Zugewinns jedes Ehepartners (Endvermögen minus Anfangsvermögen)

- Der Ehepartner mit dem höheren Zugewinn muss die Hälfte des Unterschieds an den anderen Ehepartner zahlen

Beispiel zum Zugewinnausgleich

Ehemann: Anfangsvermögen 20.000 €, Endvermögen 120.000 € → Zugewinn 100.000 €

Ehefrau: Anfangsvermögen 10.000 €, Endvermögen 50.000 € → Zugewinn 40.000 €

Differenz der Zugewinne: 60.000 €

Ausgleichszahlung: 30.000 € (Hälfte der Differenz) vom Ehemann an die Ehefrau

Ehevertrag: Individuelle Regelungen treffen

Durch einen Ehevertrag können Ehepartner vom gesetzlichen Güterstand abweichen und individuelle Regelungen treffen. Ein Ehevertrag muss notariell beurkundet werden und kann unter anderem folgende Bereiche regeln:

- Wahl eines anderen Güterstands (Gütertrennung oder Gütergemeinschaft)

- Modifikationen innerhalb eines Güterstands

- Ausschluss oder Beschränkung des Zugewinnausgleichs

- Regelungen zum Versorgungsausgleich

- Unterhaltsvereinbarungen

Güterrechtliche Fragen klären

Vermögensfragen in der Ehe können komplex sein. Ein Fachanwalt für Familienrecht berät Sie zu Ihren Optionen und hilft bei der Gestaltung eines maßgeschneiderten Ehevertrags.

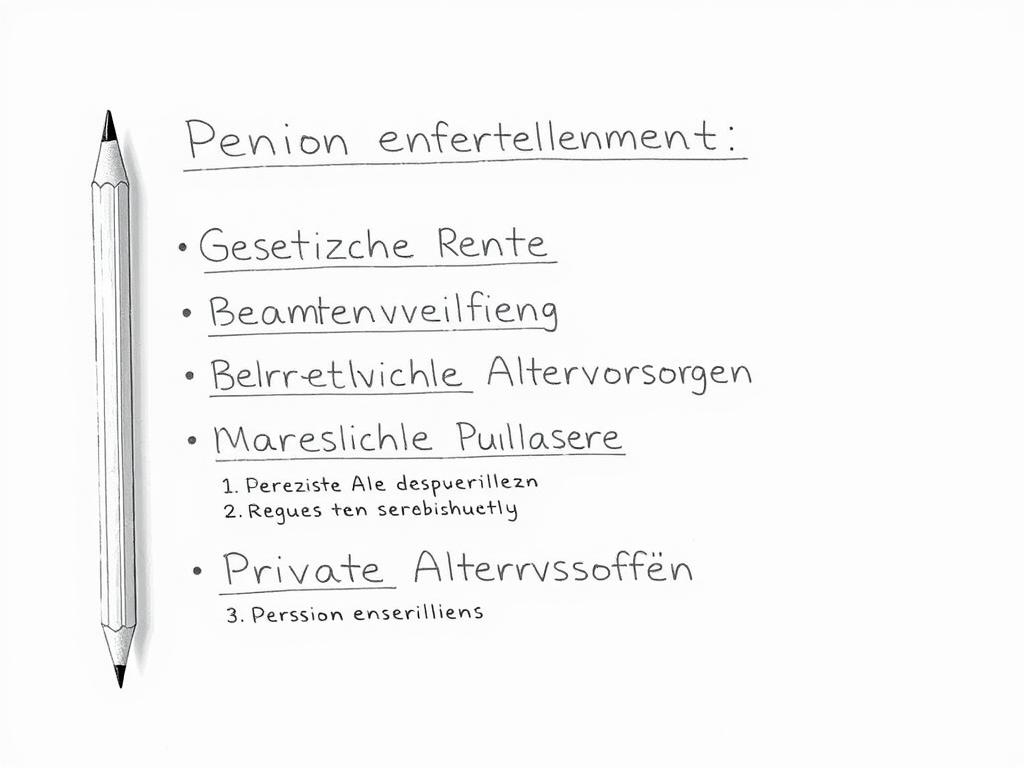

Versorgungsausgleich: Aufteilung der Rentenansprüche

Der Versorgungsausgleich regelt die Aufteilung der während der Ehe erworbenen Rentenansprüche und Anwartschaften bei einer Scheidung. Er soll sicherstellen, dass beide Ehepartner an den während der Ehe erworbenen Versorgungsanrechten gleichmäßig teilhaben.

Grundprinzipien des Versorgungsausgleichs

Der Versorgungsausgleich basiert auf folgenden Grundprinzipien:

- Halbteilungsgrundsatz: Die während der Ehe erworbenen Versorgungsanrechte werden hälftig geteilt

- Ehezeit: Berücksichtigt werden nur die während der Ehezeit erworbenen Anrechte (vom Monat der Eheschließung bis zum Monat vor Zustellung des Scheidungsantrags)

- Wertausgleich: Der Ausgleich erfolgt durch Übertragung von Anrechten

Durchführung des Versorgungsausgleichs

Der Versorgungsausgleich wird im Rahmen des Scheidungsverfahrens vom Familiengericht durchgeführt. Dabei werden folgende Schritte unternommen:

- Ermittlung der Versorgungsanrechte: Alle während der Ehezeit erworbenen Versorgungsanrechte werden ermittelt (gesetzliche Rente, Beamtenversorgung, betriebliche Altersvorsorge, private Altersvorsorge)

- Bewertung der Anrechte: Die Anrechte werden in Entgeltpunkte oder Kapitalwerte umgerechnet

- Ausgleich: Die Anrechte werden hälftig zwischen den Ehepartnern aufgeteilt

Ausnahmen und Modifikationen

In bestimmten Fällen kann vom Versorgungsausgleich abgewichen werden:

- Kurze Ehezeit: Bei Ehen unter drei Jahren findet der Versorgungsausgleich nur auf Antrag statt

- Geringfügigkeit: Bei geringfügigen Anrechten kann der Ausgleich entfallen

- Vereinbarungen: Die Ehepartner können durch notariellen Vertrag den Versorgungsausgleich ausschließen oder modifizieren

- Härtefallregelung: Bei grober Unbilligkeit kann das Gericht vom Versorgungsausgleich absehen

Der Versorgungsausgleich hat erhebliche Auswirkungen auf die spätere Altersversorgung beider Ehepartner. Eine fachkundige Beratung ist daher empfehlenswert, insbesondere wenn über Modifikationen oder den Ausschluss des Versorgungsausgleichs nachgedacht wird.

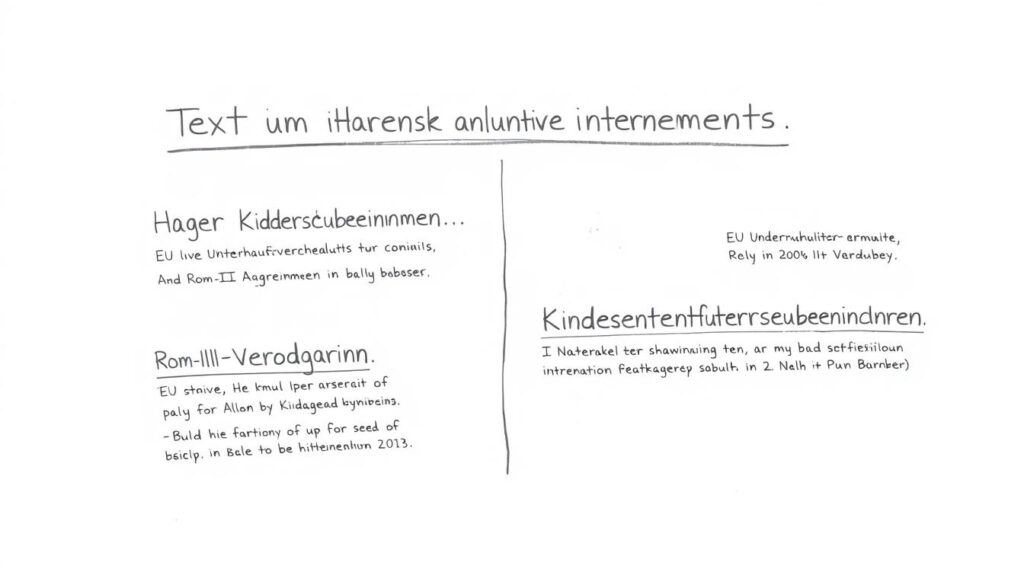

Internationales Familienrecht: Grenzüberschreitende Fälle

Das internationale Familienrecht gewinnt in einer globalisierten Welt zunehmend an Bedeutung. Es regelt familienrechtliche Fragen mit Auslandsbezug, etwa wenn die Ehepartner unterschiedliche Staatsangehörigkeiten haben oder im Ausland leben.

Anwendbares Recht bei internationalen Ehen

Bei Ehen mit internationalem Bezug stellt sich die Frage, welches nationale Recht anwendbar ist. Dies wird durch das Internationale Privatrecht (IPR) geregelt:

- Für Eheschließungen gilt grundsätzlich das Recht des Staates, in dem die Ehe geschlossen wird

- Für die allgemeinen Ehewirkungen ist primär das Recht des gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich

- Für güterrechtliche Fragen gilt die EU-Güterrechtsverordnung

- Für Scheidungen innerhalb der EU gilt die Rom-III-Verordnung

Internationale Kindesentführung

Ein besonders sensibles Thema im internationalen Familienrecht ist die internationale Kindesentführung, bei der ein Elternteil das Kind ohne Zustimmung des anderen Elternteils ins Ausland verbringt. Hierfür gilt das Haager Kindesentführungsübereinkommen (HKÜ), das die schnelle Rückführung widerrechtlich verbrachter Kinder regelt.

Internationale Unterhaltsfragen

Bei grenzüberschreitenden Unterhaltsfragen kommen verschiedene Regelwerke zur Anwendung:

- Die EU-Unterhaltsverordnung regelt die Zuständigkeit und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen innerhalb der EU

- Das Haager Unterhaltsübereinkommen erleichtert die internationale Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Internationale Ehen und Scheidungen

Bei internationalen Ehen und Scheidungen sind zahlreiche Besonderheiten zu beachten. Die Anerkennung ausländischer Eheschließungen und Scheidungen in Deutschland kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Eine frühzeitige rechtliche Beratung ist in solchen Fällen besonders wichtig.

Fazit: Familienrecht als komplexes Rechtsgebiet

Das Familienrecht ist ein vielschichtiges Rechtsgebiet, das zahlreiche Aspekte des Familienlebens regelt – von der Eheschließung über Scheidung und Unterhalt bis hin zu Sorgerecht und Adoption. Es berührt fundamentale Lebensbereiche und ist oft mit emotionalen Herausforderungen verbunden.

Die rechtlichen Regelungen im Familienrecht dienen dem Schutz aller Familienmitglieder und sollen faire Lösungen für komplexe Situationen bieten. Besonders bei Konflikten wie Trennung, Scheidung oder Sorgerechtsstreitigkeiten ist eine professionelle rechtliche Beratung empfehlenswert, um die eigenen Rechte zu wahren und tragfähige Lösungen zu finden.

Das Familienrecht entwickelt sich kontinuierlich weiter und passt sich gesellschaftlichen Veränderungen an. Moderne Familienkonstellationen, internationale Bezüge und neue Lebensmodelle stellen das Familienrecht vor neue Herausforderungen, denen es gerecht werden muss.

Rechtliche Unterstützung in Familiensachen

Familienrechtliche Fragen erfordern oft eine individuelle Beratung. Ein spezialisierter Fachanwalt für Familienrecht kann Ihnen helfen, Ihre Rechte zu verstehen und durchzusetzen.