Das Wahlrecht bildet das Fundament unserer demokratischen Ordnung und regelt, wie die Bürgerinnen und Bürger durch Wahlen an der politischen Willensbildung teilnehmen können. In Deutschland ist das Wahlrecht verfassungsrechtlich verankert und durch verschiedene Gesetze ausgestaltet. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen, die zentralen Prinzipien und aktuellen Entwicklungen im deutschen Wahlrecht.

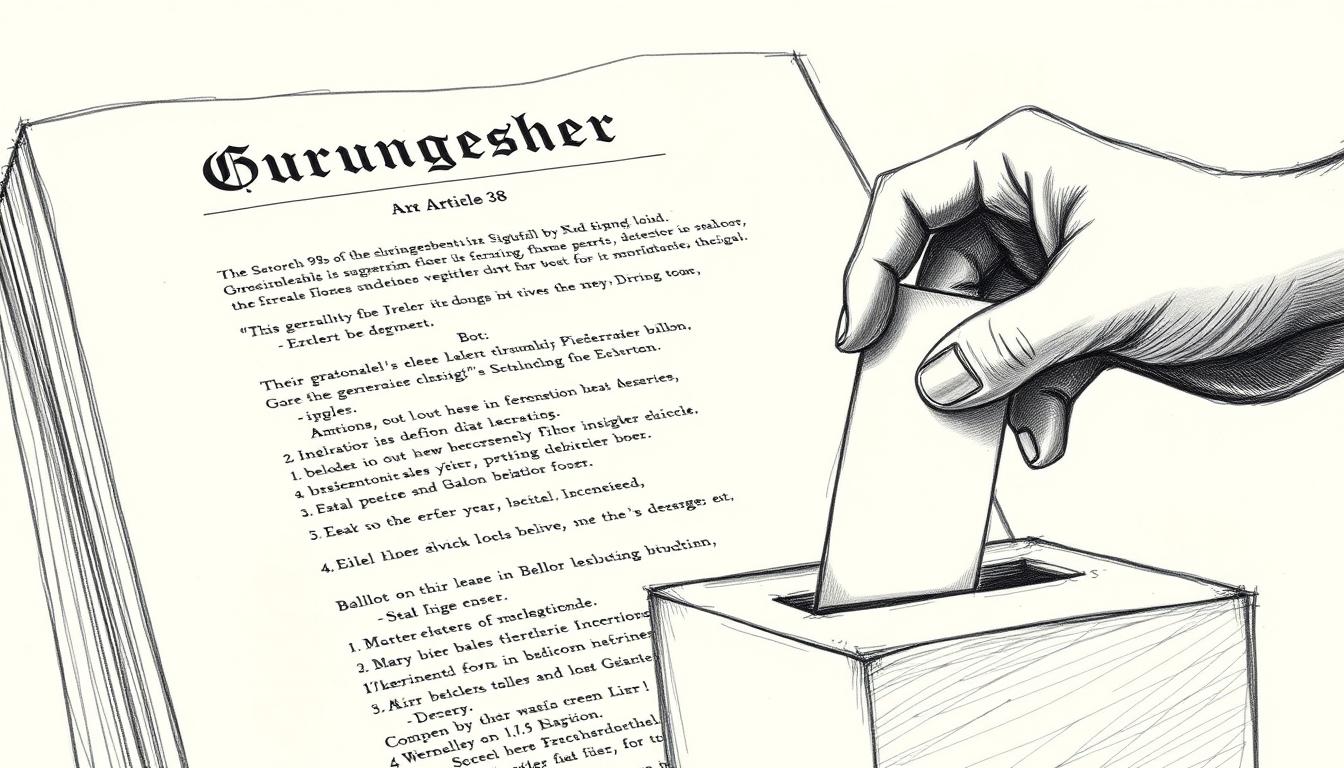

Verfassungsrechtliche Grundlagen des Wahlrechts

Das Wahlrecht in Deutschland basiert auf dem Grundgesetz (GG), insbesondere auf Artikel 38, der die Grundsätze für die Wahl zum Deutschen Bundestag festlegt. Demnach werden die Abgeordneten in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Diese Wahlrechtsgrundsätze sind nicht nur für Bundestagswahlen, sondern gemäß Artikel 28 GG auch für Wahlen in den Ländern, Kreisen und Gemeinden verbindlich.

Die konkrete Ausgestaltung des Wahlrechts erfolgt durch das Bundeswahlgesetz (BWahlG) und die Bundeswahlordnung. Diese regeln unter anderem das Wahlsystem, die Wahlberechtigung, die Durchführung der Wahl und die Mandatsverteilung. Das Bundesverfassungsgericht hat in zahlreichen Entscheidungen die Bedeutung des Wahlrechts für die demokratische Ordnung betont und Maßstäbe für seine verfassungskonforme Ausgestaltung entwickelt.

Historisch betrachtet hat sich das Wahlrecht in Deutschland seit der Weimarer Republik kontinuierlich weiterentwickelt. Nach den Erfahrungen der NS-Diktatur wurde besonderer Wert auf die Sicherung demokratischer Wahlen gelegt. Wichtige Meilensteine waren die Einführung des Frauenwahlrechts 1918, die Absenkung des Wahlalters von 21 auf 18 Jahre im Jahr 1970 und die Einführung des inklusiven Wahlrechts für alle Menschen mit Behinderungen im Jahr 2019.

Image concept: Grundgesetz mit Artikel 38 und symbolischer Darstellung des Wahlrechts

Vertiefen Sie Ihr Wissen zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen

Laden Sie unseren ausführlichen Leitfaden zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen des Wahlrechts herunter und erfahren Sie mehr über die historische Entwicklung und aktuelle Rechtsprechung.

Die fünf Wahlrechtsgrundsätze

Die in Artikel 38 Abs. 1 Satz 1 GG verankerten Wahlrechtsgrundsätze bilden den Kern des demokratischen Wahlrechts. Sie garantieren, dass Wahlen fair und demokratisch ablaufen und die Stimme jedes Wahlberechtigten gleichwertig ist. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Grundsätze:

Allgemeinheit der Wahl

Die Allgemeinheit der Wahl bedeutet, dass grundsätzlich alle volljährigen deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wahlberechtigt sind. Niemand darf aufgrund von Geschlecht, Abstammung, Sprache, Heimat, Glauben oder politischer Anschauung vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Ausnahmen sind nur in sehr begrenzten Fällen durch richterlichen Beschluss möglich.

Unmittelbarkeit der Wahl

Die Unmittelbarkeit der Wahl besagt, dass die Wählerinnen und Wähler direkt über die Zusammensetzung des Parlaments entscheiden. Es darf keine Zwischeninstanz mit eigener Entscheidungsbefugnis zwischen Wählern und Gewählten stehen, wie etwa ein Wahlmännergremium. Die Wahl muss zudem höchstpersönlich erfolgen und kann nicht übertragen werden.

Freiheit der Wahl

Die Freiheit der Wahl garantiert, dass jede Wählerin und jeder Wähler seine Wahlentscheidung ohne Zwang oder unzulässige Beeinflussung treffen kann. Der Staat muss den freien und offenen Prozess der Willensbildung gewährleisten und darf selbst keine Wahlempfehlungen aussprechen. Auch eine Wahlpflicht wäre mit diesem Grundsatz nicht vereinbar.

Gleichheit der Wahl

Die Gleichheit der Wahl umfasst sowohl den gleichen Zählwert als auch den gleichen Erfolgswert jeder Stimme. Jede Stimme muss das gleiche Gewicht haben („one person, one vote“) und grundsätzlich den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis. Problematisch sind hier insbesondere die 5%-Sperrklausel und die Grundmandatsklausel, die den Erfolgswert bestimmter Stimmen beeinträchtigen können.

Geheimheit der Wahl

Die Geheimheit der Wahl stellt sicher, dass niemand erfahren kann, wie eine Person gewählt hat, sofern diese es nicht selbst mitteilt. Dieser Grundsatz dient vor allem dem Schutz der Wahlfreiheit. Zur Sicherung des Wahlgeheimnisses müssen entsprechende organisatorische Vorkehrungen wie Wahlkabinen und Wahlurnen getroffen werden.

Image concept: Die fünf Wahlrechtsgrundsätze als schwebende Embleme dargestellt

Neben diesen fünf geschriebenen Wahlrechtsgrundsätzen hat das Bundesverfassungsgericht aus dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip sowie dem Grundsatz der Republik den ungeschriebenen Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl abgeleitet. Dieser besagt, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlich nachvollziehbar sein müssen, um Manipulationen auszuschließen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Wahlvorgang zu stärken.

Wahlrechtsgrundsätze im Detail verstehen

Erfahren Sie mehr über die praktische Bedeutung der Wahlrechtsgrundsätze und ihre Auswirkungen auf die Gestaltung des Wahlsystems.

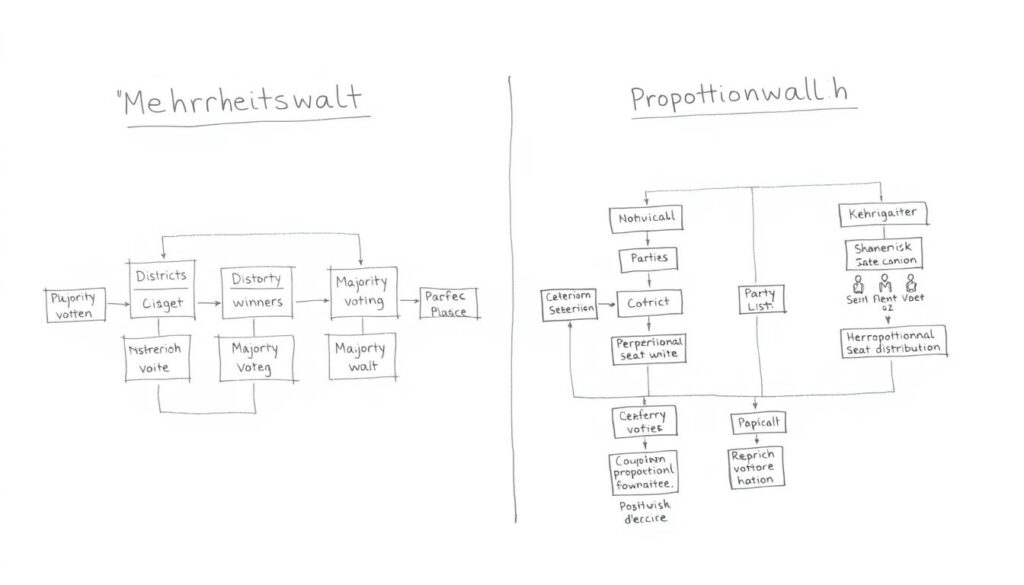

Wahlsysteme im Vergleich

Bei der Ausgestaltung eines Wahlsystems stehen grundsätzlich zwei Modelle zur Verfügung: die Mehrheitswahl und die Verhältniswahl. Beide Systeme haben spezifische Vor- und Nachteile, die sich auf die Zusammensetzung des Parlaments und die Regierungsbildung auswirken.

Mehrheitswahl

Bei der Mehrheitswahl wird das Wahlgebiet in so viele Wahlkreise eingeteilt, wie Sitze im Parlament zu vergeben sind. In jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter gewählt, entweder mit relativer Mehrheit (wer die meisten Stimmen erhält) oder mit absoluter Mehrheit (wer mehr als 50% der Stimmen erhält).

- Fördert klare Mehrheitsverhältnisse und stabile Regierungen

- Schafft eine direkte Verbindung zwischen Wählern und ihrem Abgeordneten

- Vereinfacht die Regierungsbildung

Verhältniswahl

Bei der Verhältniswahl erhalten die Parteien Sitze im Parlament entsprechend ihrem Stimmenanteil. Die Wähler stimmen für Parteilisten, und die Mandate werden proportional zum Wahlergebnis verteilt.

- Gewährleistet eine proportionale Repräsentation aller politischen Kräfte

- Vermeidet den Verlust von Stimmen für unterlegene Kandidaten

- Ermöglicht auch kleineren Parteien den Einzug ins Parlament

Image concept: Schematische Darstellung von Mehrheits- und Verhältniswahl im Vergleich

Das deutsche Wahlsystem: Personalisierte Verhältniswahl

Deutschland hat sich für ein Mischsystem entschieden, die sogenannte „personalisierte Verhältniswahl“. Dieses System kombiniert Elemente beider Grundmodelle und ist in § 1 Abs. 1 S. 2 Bundeswahlgesetz (BWahlG) verankert. Bei Bundestagswahlen hat jede Wählerin und jeder Wähler zwei Stimmen:

- Erststimme: Mit der Erststimme wird in jedem der 299 Wahlkreise ein Direktkandidat nach dem Prinzip der relativen Mehrheitswahl gewählt. Wer die meisten Stimmen im Wahlkreis erhält, zieht als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein.

- Zweitstimme: Die Zweitstimme wird für eine Parteiliste abgegeben und ist entscheidend für die Gesamtzahl der Sitze, die eine Partei im Bundestag erhält. Die Sitzverteilung erfolgt proportional zum Zweitstimmenanteil der Parteien.

Um eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern, gilt die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde: Parteien müssen bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten oder mindestens drei Direktmandate gewinnen (Grundmandatsklausel), um bei der Mandatsverteilung berücksichtigt zu werden. Die genaue Berechnung der Sitzverteilung erfolgt nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung (Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren).

„Die mit der Personenwahl verbundene Verhältniswahl verbindet die Vorteile beider Wahlsysteme: die persönliche Bindung zwischen Wählern und Abgeordneten einerseits und die proportionale Repräsentation der politischen Kräfte andererseits.“

Wahlsysteme im internationalen Vergleich

Interessieren Sie sich für unterschiedliche Wahlsysteme weltweit? Laden Sie unsere vergleichende Analyse herunter.

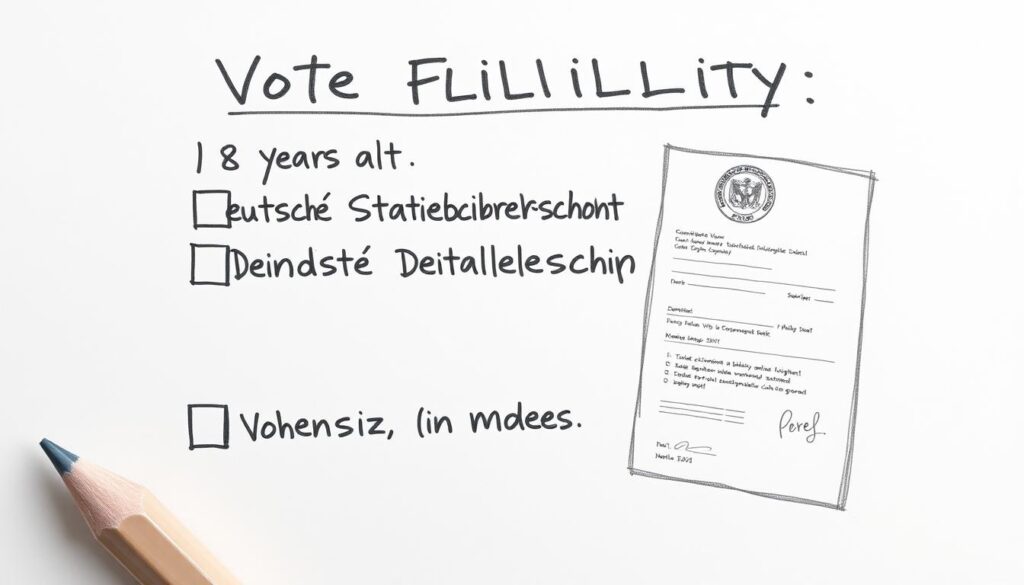

Voraussetzungen für die Teilnahme an Wahlen

Aktives Wahlrecht – Wer darf wählen?

Das aktive Wahlrecht bezeichnet das Recht, bei Wahlen seine Stimme abzugeben. Bei Bundestagswahlen sind gemäß § 12 BWahlG alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 GG wahlberechtigt, die am Wahltag

- das 18. Lebensjahr vollendet haben,

- seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen oder sich dort gewöhnlich aufhalten,

- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Januar 2019 und der darauf folgenden Gesetzesänderung dürfen auch Menschen mit Behinderungen, die in allen Angelegenheiten betreut werden, sowie Straftäter, die sich aufgrund von Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus befinden, wählen. Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind nur noch Personen, denen das Wahlrecht durch richterlichen Beschluss entzogen wurde.

Deutsche, die im Ausland leben und in Deutschland nicht gemeldet sind, können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls an Bundestagswahlen teilnehmen. Sie müssen entweder nach ihrem 14. Lebensjahr mindestens drei Monate ununterbrochen in Deutschland gelebt haben (wobei dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegen darf) oder aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar mit den politischen Verhältnissen in Deutschland vertraut und von ihnen betroffen sein.

Image concept: Checkliste der Voraussetzungen für das aktive Wahlrecht mit Staatsbürgerschaftsnachweis

Passives Wahlrecht – Wer kann gewählt werden?

Das passive Wahlrecht bezeichnet das Recht, bei Wahlen als Kandidatin oder Kandidat anzutreten und gewählt zu werden. Nach § 15 BWahlG ist wählbar, wer am Wahltag

- Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 GG ist,

- das 18. Lebensjahr vollendet hat,

- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist,

- nicht durch richterliche Entscheidung die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat.

Für die Kandidatur zum Bundestag gibt es verschiedene Wege: Parteien können in jedem Wahlkreis eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Direktwahl aufstellen und zusätzlich Landeslisten einreichen. Auch parteilose Personen können als Einzelbewerber in einem Wahlkreis kandidieren, benötigen dafür aber Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises.

Informationen zur Wahlberechtigung

Möchten Sie mehr über Ihre Wahlberechtigung erfahren oder wissen, wie Sie als Auslandsdeutscher an Wahlen teilnehmen können?

Rechtliche Herausforderungen im Wahlrecht

Das Wahlrecht ist immer wieder Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen und verfassungsgerichtlicher Entscheidungen. Besonders umstritten sind dabei Regelungen, die den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit berühren, wie die Fünf-Prozent-Hürde, die Grundmandatsklausel und die Entstehung von Überhangmandaten.

Wahlprüfungsverfahren

Nach Art. 41 GG ist die Wahlprüfung zunächst Sache des Bundestages. Gegen dessen Entscheidung ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht möglich. Das Wahlprüfungsverfahren dient dazu, die Rechtmäßigkeit der Wahl zu überprüfen und eventuelle Wahlfehler festzustellen. Typische Beschwerdegründe sind:

- Fehler bei der Durchführung der Wahl (z.B. unzulässige Beeinflussung von Wählern)

- Fehler bei der Auszählung der Stimmen

- Verfassungswidrigkeit von Wahlrechtsvorschriften

- Fehlerhafte Zulassung oder Nichtzulassung von Wahlvorschlägen

Image concept: Gerichtliche Waage mit Stimmzetteln und Rechtsdokumenten zum Wahlrecht

Aktuelle Rechtsprechung zum Wahlrecht

Das Bundesverfassungsgericht hat in zahlreichen Entscheidungen die Ausgestaltung des Wahlrechts konkretisiert und weiterentwickelt. Wichtige Entscheidungen der letzten Jahre betrafen unter anderem:

- Die Verfassungswidrigkeit des Ausschlusses von Menschen mit Behinderungen vom Wahlrecht (BVerfG, Beschluss vom 29.01.2019)

- Die Verfassungswidrigkeit des negativen Stimmgewichts (BVerfG, Urteil vom 03.07.2008)

- Die Verfassungswidrigkeit einer zu großen Anzahl von Überhangmandaten ohne Ausgleich (BVerfG, Urteil vom 25.07.2012)

- Die Anforderungen an den Einsatz von Wahlcomputern (BVerfG, Urteil vom 03.03.2009)

Diese Rechtsprechung hat maßgeblich zur Weiterentwicklung des Wahlrechts beigetragen und den Gesetzgeber zu mehreren Wahlrechtsreformen veranlasst. Dabei geht es stets darum, einen angemessenen Ausgleich zwischen den verschiedenen Wahlrechtsgrundsätzen zu finden und die demokratische Legitimation des Parlaments zu sichern.

Rechtsprechung zum Wahlrecht

Interessieren Sie sich für die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht? Laden Sie unsere Zusammenfassung herunter.

Aktuelle Reformdiskussionen im Wahlrecht

Das Wahlrecht ist kein statisches Rechtsgebiet, sondern unterliegt einem ständigen Wandel. Aktuell werden verschiedene Reformvorschläge diskutiert, die auf gesellschaftliche Veränderungen und neue technologische Möglichkeiten reagieren.

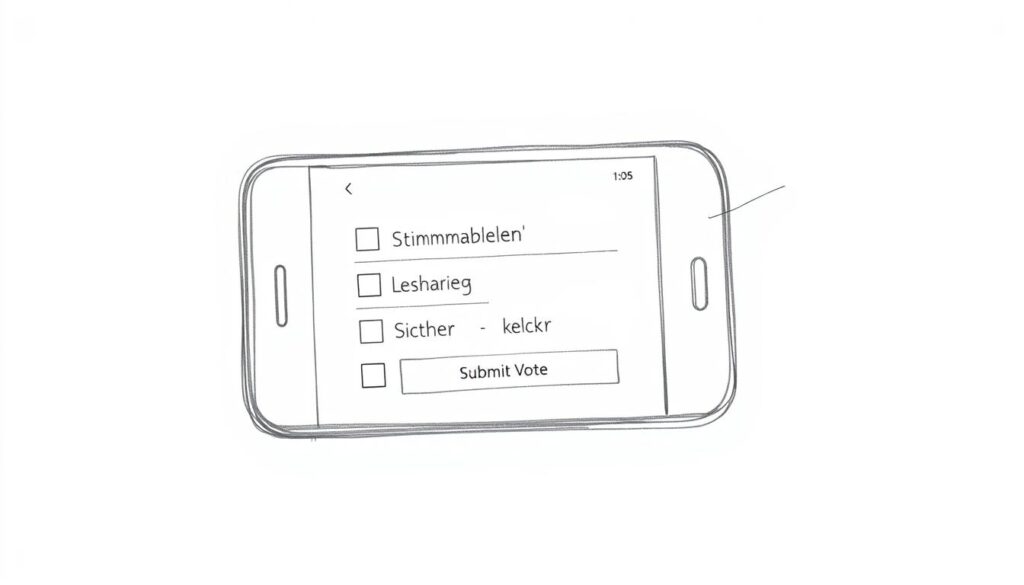

Digitalisierung des Wahlvorgangs

Die Digitalisierung hat auch vor dem Wahlrecht nicht Halt gemacht. Diskutiert werden verschiedene Formen elektronischer Wahlen, von der elektronischen Stimmabgabe im Wahllokal bis hin zur Online-Wahl von zu Hause aus. Befürworter verweisen auf Vorteile wie schnellere Auszählung, geringere Kosten und möglicherweise höhere Wahlbeteiligung. Kritiker sehen Risiken für die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit der Wahl sowie für das Wahlgeheimnis.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 3. März 2009 hohe Anforderungen an den Einsatz elektronischer Wahlgeräte gestellt: Die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung müssen für die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis überprüfbar sein. Dies stellt eine erhebliche Hürde für die Einführung rein elektronischer Wahlverfahren dar.

Image concept: Entwurf einer Smartphone-Oberfläche für digitale Stimmabgabe

Absenkung des Wahlalters

Ein weiteres aktuelles Reformthema ist die mögliche Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre. Befürworter argumentieren, dass Jugendliche heute früher politisch interessiert und informiert sind und dass ihre Beteiligung an Wahlen die Demokratie stärken würde. Zudem seien sie von politischen Entscheidungen, insbesondere in Bereichen wie Klimaschutz und Bildung, langfristig betroffen. Kritiker bezweifeln hingegen die nötige politische Reife und Einsichtsfähigkeit von 16-Jährigen.

In einigen Bundesländern ist das Wahlalter für Kommunal- und Landtagswahlen bereits auf 16 Jahre gesenkt worden. Für eine entsprechende Änderung bei Bundestagswahlen wäre allerdings eine Grundgesetzänderung erforderlich, da Art. 38 Abs. 2 GG das Wahlalter auf 18 Jahre festlegt.

Welche weiteren Reformvorschläge werden diskutiert?

Neben der Digitalisierung und der Absenkung des Wahlalters werden weitere Reformvorschläge diskutiert:

- Einführung eines Ausländerwahlrechts für langfristig in Deutschland lebende Nicht-EU-Bürger

- Reform der Wahlkreiseinteilung zur Verringerung von Überhangmandaten

- Änderung oder Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde

- Einführung von Paritätsregelungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Parlament

Image concept: Debatte über die Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre

Aktuelle Reformdiskussionen verfolgen

Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Entwicklungen und Reformvorschläge im deutschen Wahlrecht.

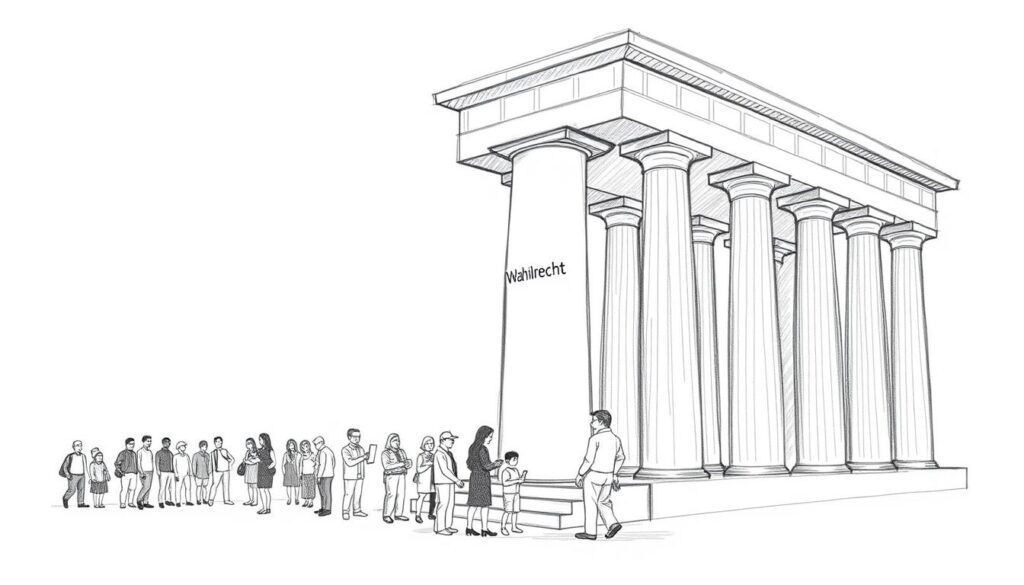

Fazit: Die Bedeutung des Wahlrechts für die Demokratie

Das Wahlrecht ist ein zentrales Element unserer demokratischen Ordnung. Es ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, an der politischen Willensbildung teilzunehmen und die Zusammensetzung der Parlamente zu bestimmen. Die Wahlrechtsgrundsätze der Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit, Gleichheit und Geheimheit der Wahl sichern die demokratische Legitimation der gewählten Volksvertreter.

Die Ausgestaltung des Wahlrechts ist stets eine Gratwanderung zwischen verschiedenen, teilweise widerstreitenden Zielen: Es soll einerseits eine möglichst genaue Abbildung des Wählerwillens gewährleisten, andererseits aber auch die Funktionsfähigkeit des Parlaments und die Bildung stabiler Regierungen ermöglichen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Wahlrechts durch Gesetzgebung und Rechtsprechung trägt dazu bei, diesen Ausgleich immer wieder neu zu finden und das Wahlrecht an veränderte gesellschaftliche und technologische Bedingungen anzupassen.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, ihre Rechte im Zusammenhang mit Wahlen zu kennen und wahrzunehmen. Denn nur durch eine aktive Teilnahme an Wahlen kann die Demokratie lebendig bleiben und sich weiterentwickeln.

Image concept: Das Wahlrecht als tragende Säule des demokratischen Staatsgebäudes

Umfassender Leitfaden zum deutschen Wahlrecht

Laden Sie unseren vollständigen Leitfaden zum deutschen Wahlrecht herunter. Er enthält detaillierte Informationen zu allen in diesem Artikel behandelten Themen sowie weiterführende Literaturhinweise und praktische Tipps zur Wahlteilnahme.